三叉神经痛血管接触/压迫征象的弥散张量成像研究

尤 超 柴维敏 陈克敏 彭卫军 谭 令 凌华威

三叉神经痛(trigeminal neuralgia, TN)是一种在三叉神经单支或多支分布范围内间歇性、反复性、阵发性剧烈疼痛,以中老年发病多见。大多数学者认为三叉神经痛主要是因血管襻接触/压迫三叉神经出脑干段所引发[1],但亦有学者发现三叉神经的NVC征象不仅存在于TN患者,在非TN患者中,也存在相当比例的NVC征象。最新研究报道,Peker等[2]首次利用3D-CISS序列研究100例因眩晕或头痛就诊的非TN患者,MR检查发现92%患者存在NVC征象。正常人群中高比例的NVC征象,使得传统MR形态学成像技术遭遇“瓶颈”,如何去区分三叉神经痛和正常人群NVC的差异,究竟NVC征象是否仍能作为TN可靠的影像学依据。

对于NVC征象的讨论和深入探索,已有部分学者从形态学角度加以分析研究,Satoh等[3]研究报道利用神经血管成像与神经脑池成像的融合MR成像,根据NVC血管与三叉神经周长的关系对NVC征象行程度分级,研究结果发现TN患者患侧三叉神经NVC征象较健侧以及正常志愿者的概率及程度更为显著。Miller等[4]利用融合MR成像亦得到了相似的结果。将传统“黑血法”与“白血法”融合成像,3D容积重建再现,达到了对NVC征象程度分级的作用,能够有效区分TN患者和正常人NVC征象之间的差异。

本研究希望在高分辨率MRI形态学定性分析的基础上,利用DTI功能成像更全面地对NVC征象进行定量分析,能够从功能学的层面发现TN和正常人群NVC的差异。

方 法

1.一般资料

收集2009年12月~2010年10月本院神经外科诊断为TN患者74例,均为单侧TN。男性34例(45.95%),女性40例(54.05%),平均60.75±11.91年, 病程范围3个月~20年。右侧35例(47.30%),左侧39例(52.70%)。所有患者均行MRI形态学检查(3DTOF+3D-FIESTA),74例患者均在MRI检查中发现明确显示患侧血管神经接触/压迫(NVC)征象。

同时收集年龄、性别与TN组相匹配的正常志愿者74例,所有志愿者临床均无与TN相关的症状和体征,且MRI检查排除了三叉神经及周围区域的肿瘤、炎症及脑干血管性病变等。其中37例MRI形态学检查发现单侧存在一定程度NVC征象,男性17例(45.95%),女性20例(54.05%),平均53.92±10.28岁,37例MRI形态学检查显示双侧均不存在NVC征象,男性15例(40.54%),女性22例(59.46%),平均52.07±10.99岁。

2.MR扫描方法

磁共振检查使用设备为美国GE公司3.0T HDXT Signa/MR/I 超导型磁共振成像系统。受检者取平卧位,使用头颅正交线圈,成像序列如下。

2.1 功能序列:DTI采用单次激发SE-EPI序列,扫描参数为TR 4000ms, TE minms, 矩阵160 ×160,扫描视野24 cm× 24 cm,层厚3 mm,层间距0 mm,25个弥散敏感梯度方向,b=1000 s/mm2,平均采集次数为2,行垂直于三叉神经脑池段的冠状面扫描,范围包括脑桥背侧至Meckle 腔。

2.2 形态序列:①3D-TOF扫描序列,扫描参数为TR 18m s, TE 5m s,翻转角 15°,矩阵320× 320,扫描视野18 cm× 18 cm,层厚1 mm,层间距0.5 mm,平均采集次数为1;②3D-FIESTA扫描序列,扫描参数为TR=4.9 ms, TE=1.8 ms,翻转角60°,矩阵320×320,扫描视野18cm × 18cm,层厚1.0 mm,层间距0.5mm,平均采集次数为2。以头颅正中矢状面为定位像,以脑桥中央水平为中心作横断面三维数据采集,扫描范围自延髓至中脑。一次扫描所需时间共约15min。

3. MRI图像后处理

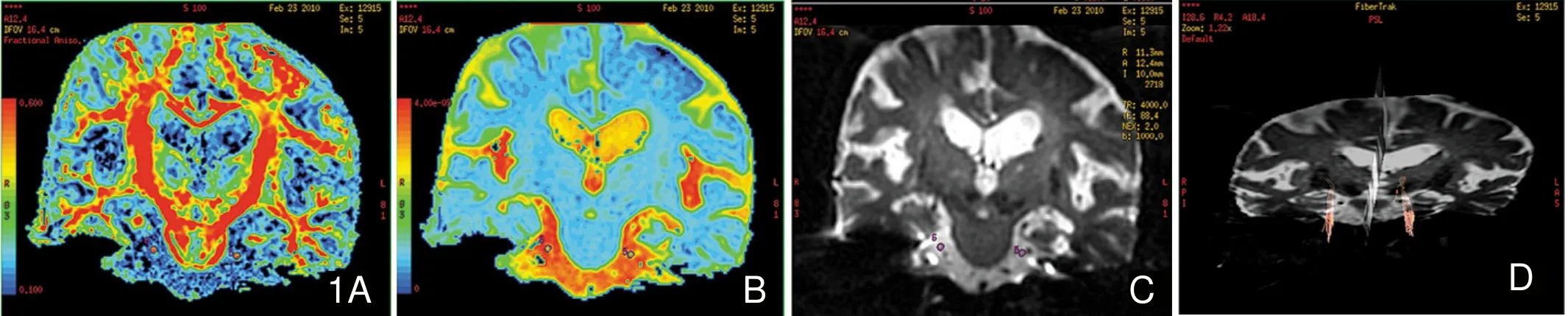

功能序列:采用FUCTOOL 2 AW 4.4后处理软件处理DTI数据,首先对图像行回波平面成像(echo planar imaging, EPI)扭曲校正,随后获取相应层面的各向异性比率(fractional anisotropy, FA)、表现弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC)及DTI图。对每一例受检者选择显示双侧三叉神经自脑干发出端向远侧的4个连续层面(即与三叉神经脑干发出根部距离分别为0、3mm、6mm和9mm的4个层面)的神经截面的FA及ADC图像,分别测量相应层面FA及ADC值(图1)。所有感兴趣区(region of interest,ROI)单位体素大小约(0.83±0.17)mm2,测量过程中定义0.1作为FA阈值的下限,以此勾画三叉神经ROI截面的边界,使得测量更为标准化。由同一位放射科医生在工作站上设置ROI,测量数据并记录,且所有测量工作均重复3次。

形态序列:3D-TOF及3D-FIESTA分别行MPR重建,分别获取三叉神经左、右斜矢状面、冠状面重建图像,此外利用TOF序列行血管重建显示责任血管,利用FIESTA序列行CPR曲面重建显示责任血管与脑干关系(图2)。

4.MRI图像分析

图1 与三叉神经脑干发出根部距离3mm。A.FA图 。 B. ADC图 。 C. DTI图 。 D. fiber tracking 图。

图2 MRI重建图像。A~F.分别为3D-TOF斜矢状面重建,3D-TOF冠状面重建,3D-MIP血管重建,3DFIESTA斜矢状面重建,3D-3D-FIESTA冠状面重建和CPR曲面重建。

4.1 功能序列:取连续4个层面FA及ADC平均值(即三叉神经脑干发出0~9mm FA及ADC值)作为DTI绝对定量,并以如下定义将FA、ADC值标准化处理,获取相对定量。①TN组:Rs(Rations)患侧FA(ADC)平均值/健侧FA(ADC)平均值;②正常组无NVC征象:Rs右侧FA(ADC)平均值/左侧FA(ADC)平均值;③正常组存在NVC征象:Rs接触侧FA(ADC)平均值/无接触侧FA(ADC)平均值。

4.2 形态序列:血管神经接触/压迫征象的定义[5]:①接触:即神经血管之间无脑脊液显示,但神经本身无压迹、弯曲或移位;②压迫:血管与神经接触同时伴有神经的压迹、弯曲或移位,或伴有血管接触三叉神经发出根部邻近脑干。血管单纯接触/压迫三叉神经发出根部邻近脑干,而与神经本身并无明显接触。

5.统计学方法

采用SPSS13.0软件包行统计学分析。取DTI绝对定量,利用配对t检验分别比较NVC致TN组的患侧和健侧、存在单侧NVC正常组、无NVC正常左右两侧差异;取DTI相对定量,比较存在NVC正常组以及不存在NVC正常组之间的差异;取DTI相对定量,作不同组间ROC曲线。以P<0.05为具有统计学意义,所有计量数值均以均数±标准差表示。

结 果

1. 定性分析

74例TN患者与37例存在单侧NVC征象的正常志愿者间单侧三叉神经的定性分析(表1)。

表1 血管神经接触/压迫程度分析

2. 定量分析

(1)比较NVC致TN组(74例)双侧三叉神经的差异。FA绝对值:患侧(0.33±0.04)较健侧(0.39±0.10)明显降低(t=-5.10,P<0.001)。ADC绝对值:患侧(2.21±0.25)与健侧(2.19±0.34)无统计学差异(t=2.21,P=0.09)。

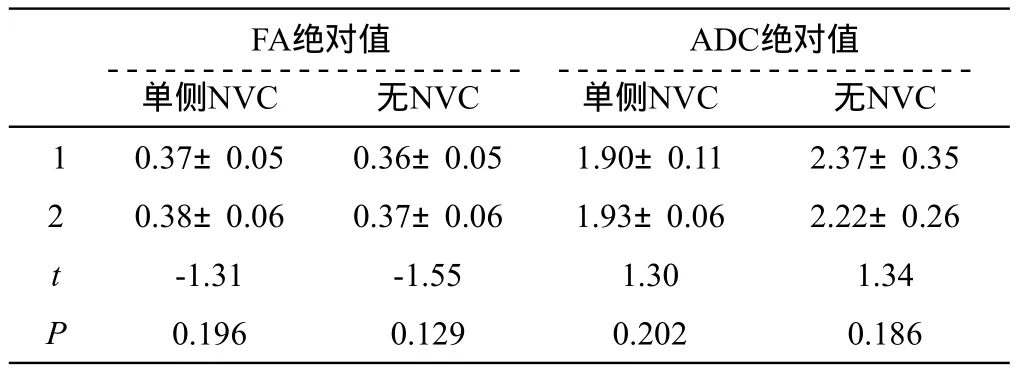

(2)按有无NVC征象,分别比较存在单侧NVC的正常组(37例)及无NVC的正常组(37例)双侧三叉神经组内差异以及两组间三叉神经组间差异(表2)。

表2 两组双侧三叉神经组内比较

两组间ADC相对值:单侧NVC正常组(1.02±0.11)与无NVC正常组(1.02±0.11)亦无显著差异(t=-0.001,P=0.98)。

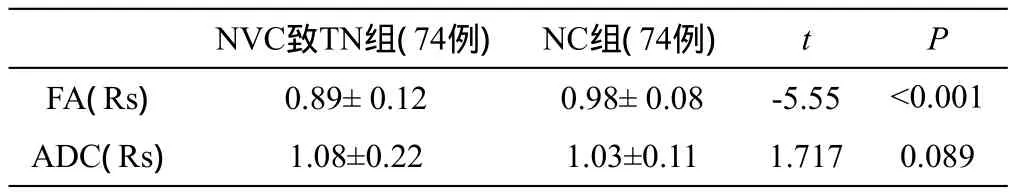

(3)将单侧NVC正常组及无NVC正常组归为一类(74例),比较NVC致TN组与正常组之间的差异(表3)。

表3 NVC致TN组与正常组之间比较

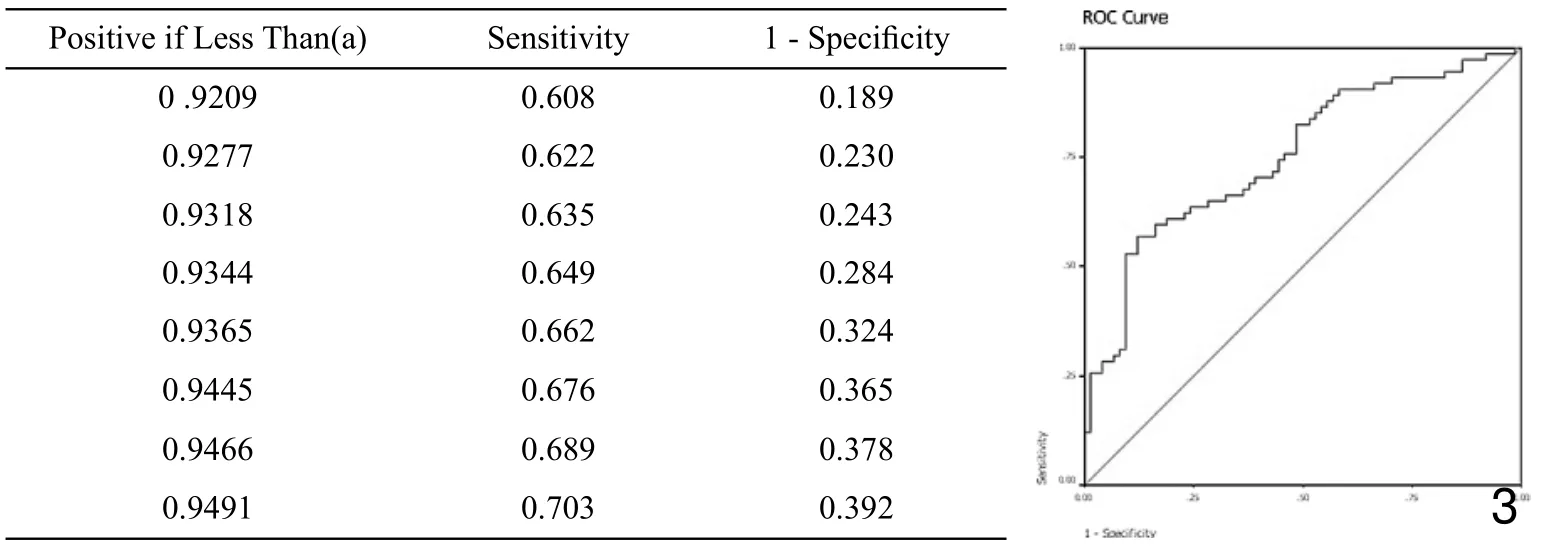

3. 根据“(3)”结果作FA相对值的ROC曲线

取敏感性和特异性均大于60%的区域如下(图3)。

(1)当FA相对值取0.92时,其诊断特异性最高为81.1%,敏感性为60.8%。

(2)当FA相对值取0.95时,其诊断敏感性相对较高为70.3%,特异性为60.8%;综合考虑,选择FA相对值0.92时,NVC征象具有最佳特异性和敏感性。

图3 NVC致TN组与正常组之间FA相对值的ROC曲线以及特异性、敏感性值

讨 论

1.对NVC征象的探索研究

1.1 对于NVC征象的定性分析:本研究借助高分辨率MRI发现,在NVC致三叉神经痛患者组,52例(70.27%)存在血管神经压迫并伴有神经变形移位,同时9例(12.16%)存在血管压迫邻近脑干,无一例显示为血管接触邻近脑干;在存在NVC征象的正常志愿者中,29例(78.38%)存在血管神经单纯接触,同时8例(21.62%)存在血管接触邻近脑干,无一例显示为血管压迫伴相应神经明显变形移位。两相比较发现,从血管接触/压迫神经的程度上来看,三叉神经痛的NVC征象更为直接和严重,可以认为血管压迫致神经移位变形和(或)血管压迫邻近脑干是形态学上鉴别病理性NVC征象和非病理性NVC征象的要点之一。同时这一观点也与沈文婷等[5]、Lorenzoni等[6]、Kakizawa等[7]等多位学者的报道研究相一致。

1.2 对于NVC征象行定量分析:既往文献报道[8],三叉神经痛的发病机制主要是由于血管神经接触/压迫导致神经纤维发生慢性脱髓鞘改变。本次研究通过DTI导出FA值及ADC值加以分析。FA值可反映水分子弥散的各向异性程度完整性,FA的降低反映神经纤维脱髓鞘改变及轴索功能丧失[9]。ADC值反映组织在3个轴向上的表面弥散率,能够比较全面地描述弥散运动的快慢,且ADC的升高大多反映神经纤维的脱髓鞘改变,而ADC的降低反映轴突功能的破坏。

首先,对存在NVC征象的TN患者研究,发现患侧三叉神经FA值较健侧显著减低,而ADC值无明显差异。这一观点与Lutz等[10]研究结果相一致,在其研究中亦发现患侧三叉神经FA绝对值较健侧显著降低,同样亦与Herweh等[11]的文献报道结果相吻合,均认为FA值可以反映及评估三叉神经纤维受损情况。

其次,对存在NVC征象的正常组研究,一是发现其双侧三叉神经FA及ADC值均无明显差异,二是显示其与无NVC征象的正常组之间三叉神经也没有显著差异。对于这样的结果认为虽存在NVC征象却未导致三叉神经痛症状,从而反映三叉神经功能变化的DTI导出量也不会产生改变。其次将存在NVC征象和无NVC征象的两组正常组合并,再次与NVC致TN组比较,同样发现NVC致TN组的FA值较正常组明显降低,ADC值无明显差异。因此,对一些存在NVC征象的无症状人群,其三叉神经纤维功能并未发生病理性改变,也就是说只有当NVC征象达到一定严重程度引发三叉神经症状时,三叉神经纤维功能才发生脱髓鞘改变。

最后,进一步分析FA相对值与受试对象之间的ROC曲线,发现在取FA相对值为0.92时,对于NVC征象致TN的诊断特异性为81.1%,敏感性为60.8%。可以初步这样认为,在FA相对值大于0.92时,NVC征象不足以引起TN症状,而小于0.92时,NVC征象可能引发TN症状。

2.DTI功能成像序列及ROI方法的研究

既往大多数三叉神经痛的文献报道都将研究重点放在三叉神经的形态学方面[12-13],而利用功能MRI成像的文献报道较少[10,11,14]。

首先,对于DTI成像参数的设计,本次研究选用冠状面DTI扫描方式采集数据,这与先前文献报道中Herweh等[11]利用横断面DTI成像研究三叉神经痛神经纤维功能改变的方式有些不同。本研究认为根据冠状面上显示的三叉神经截面,可以更准确地界定ROI的大小和范围。当然,选择冠状面扫描的缺陷在于EPI带来的涡流伪影较横断面扫描更为明显,因而在DTI扫描参数设计以及图像预处理过程中,通过提高DTI扫描图像分辨率以及EPI校正等方式尽可能减少图像扭曲伪影,从而优化图像质量。

其次,对于ROI的选择,由于DTI扫描范围仅局限在脑干区域,从而只能采用ROI分析方法,这一方法的局限性在于主观影响较大,因而采用标准化的方式界定ROI的范围成为研究的关键点。在图像分析过程中,以彩色编码图和FA图为基准,规定ROI体素范围,并且测量过程中定义0.1作为FA阈值的下限,以此勾画三叉神经ROI截面的边界,通过这一系列方法规范测量。

3.本研究不足和改进方向

首先是样本量的问题,由于针对功能成像研究三叉神经痛的文献报道很少,因此对于本研究所得结论仍需要大样本量的进一步论证和完善;其次缺乏相关的动物模型,本研究均基于临床实验基础得出的结论,而某些结论缺乏手术及病理的证实,有待通过建立三叉神经痛的动物模型加以证实;再者,对于DTI的扫描参数和分析方法需进一步完善,尽可能的消除EPI伪影干扰以及ROI的主观性影响。

改进方向:①进一步增加样本量,同时建立形态学和功能学相结合的规范化扫描流程,统一扫描方法和参数;②建立三叉神经痛动物模型,将很多无法通过手术病理证实的结论在动物模型中加以实施;③改进DTI扫描参数,尝试采用全脑分析或概率追踪法等较为客观的图像分析法[14],排除主观因素影响。

小 结

对于NVC征象的定性和定量分析,显示形态学上神经血管压迫致神经移位变形和(或)血管压迫邻近脑干是鉴别病理性NVC征象要点;同时功能学上发现FA值的降低作为指标用以反映病理状态下三叉神经纤维的功能变化,并且可参考FA相对值0.92为临界点作为诊断病理性NVC征象的定量标准。

1. van Kleef M, van Genderen WE, Narouze S, et al. Trigeminal neuralgia. Pain Practice, 2009,9:252–259

2. Peker S, Dinçer A, Necmettin Pam ir M, et al. Vascular compression of the trigeminal nerve is a frequent finding in asymptomatic individuals: 3-TMR imaging of 200 trigeminal nerves using 3D CISS sequences. Acta Neurochir,2009, 151:1081–1088

3. Satoh T, Omi M,Nabeshim a M, et al. Severity analysis of neurovascular contact in patients with trigeminal neuralgia:assessment with the inner view of the 3D MR cisternogram and angiogram fusion imaging. AJNR,2009, 30:603–607

4. Miller JP, Acar F, Hamilton BE, et al. Radiographic evaluation of trigeminal neurovascular compression in patients with and without trigeminal neuralgia. J.Neurosurg, 2009, 110:627-632

5. 沈文婷,陈克敏. 磁共振检查在脑神经血管压迫中的应用进展. 中国医学计算机成像杂志, 2008, 14: 477-480

6. Lorenzoni J, Massager N, David F, et al. Neurovascular compression anatomy and pain outcome in patients with classic trigeminal neuralgia treated by radiosurgery. Neurosurgery, 2008, 62:368–376.

7. Kakizawa Y, Seguchi T, Kodama K, et al. Anatomical study of the trigeminal and facial cranial nerves with the aid of 3.0-tesla magnetic resonance imaging. J Neurosurg,2008, 108:483–490.

8. Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. Brain, 2001,124:2347一2360

9. Fukuda H, Ishikawa M, Okumura R, et al. Demonstration of neurovascular compression in trigeminal neuralgia and hemifacial spasm with magnetic resonance imaging: comparison with surgical findings in 60 consecutive cases. Surg Neurol,2003:93-100

10. Lutz J, Linn J, Mehrkens JH, et al. Trigeminal neuralgia due to neurovascular compression: high-spatial-resolution diffusion-tensor imaging reveals microstructural neural changes. Radiology, 2010,final version accepted August 17

11. Herweh C, K ress B, Rasche D ,et al. Loss of anisotropy in trigeminal neuralgia revealed by diffusion tensor imaging. Neurology, 2007,68:776–778.

12. Benes L, Shiratori K, Gurschi M, et al. Is preoperative highresolution magnetic resonance imaging accurate in predicting neurovascular compression in patients with trigeminal nerualgia?Neurosurg Rev,2005,28:131–136

13. Erbay SH, Bhadelia RA, Riesenburger R, et al. Association between neurovascular contact on MRI and response to gamma knife radiosurgery in trigemnal neuralgia. Neuroradiology, 2006, 48:26–3014. Upadhyay J, Knudsen J, Anderson J, et al. Non-invasive mapping of human trigeminal brainstem pathways. Magn Reson Med, 2008, 60:1037–1046.