高温高湿环境对家兔血液流变特性与生化指标的影响

郑敏,翁庙成,刘方, ,张程,李罡

(1. 重庆大学 城市建设与环境工程学院,重庆,400045;2. 重庆大学 三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆,400045)

人们至少有80%的时间是在室内环境中度过,许多人每天要在人工环境中度过22~23 h[1]。室内良好舒适的环境可以使人们精神愉快,提高工作效率。研究表明:适宜的热环境可提高生产率达18%。随着人民生活水平的日益提高,人们对室内热环境的要求也越来越强烈,安全、舒适、卫生的室内环境的建筑是人们的理想追求。热舒适的研究起源于国外的一些发达国家,起初主要是用于军事,如军舰轮机舱内的环境研究、对炎热或严寒环境中士兵生理和心理方面的研究等,现在发展为对抗热应激装备在军事领域的应用研究[2]。随着科技的进步、生产的发展和人们生活水平的提高,热舒适研究目的逐渐转向生产和生活领域。对室内热环境与人体热舒适关系的研究不断深入,对热环境的研究也由最初只涉及温度、湿度等少数简单的环境因素,扩展到空气温度、相对湿度、平均辐射温度、气流速度、人体新陈代谢率、着衣量等,形成了一门涉及建筑物理学、生理学、心理学、人类工效学、信息科学等多学科交叉的边缘科学[3-4]。我国西南地区如重庆地区由于受到太平洋副热带高压的影响,呈现出雨热同期、高温高湿、冬无严寒、夏有酷暑的气候特点,每年夏季都会出现持续的高温高湿天气,月平均气温在22 ℃以上,日气温高于33 ℃的平均天数在30 d以上,高温极值达41 ℃以上。另一特点是全年湿度偏高,6月和7月上旬为常年梅雨季节,常持续20 d以上,空气湿度接近100%。研究表明:高温高湿环境对人体健康会产生不利影响。高温可使人体免疫功能减退;高湿度时,环境温度达30 ℃即可使安静状态下的人体体温升高、脉搏加快、汗蒸发率下降。高温高湿也是诱发心脑血管疾病发病的重要因素之一[5],故对高温高湿环境热应激进行研究有重要意义。孙丽婧等[6-7]开展了高温高湿环境下人体热应力评价指标与人体耐受力的研究。Hamadaa等[8]针对身体局部降温对在炎热环境下骑自行车运动的人的生理响应进行了研究,通过测试皮肤温度、出汗率、心率等,证实了局部降温效果。Tsutsumia等[9]报道了从炎热潮湿环境到热中性环境湿度对人的舒适感和工作效率的影响,指出低湿度下人的主观热感觉良好,不同湿度环境的工作效率无差异,而高湿度令人疲倦。此外,Marshalla等[10]研究了湿热环境对生理参数和热休克蛋白HSP72的影响;Atmaca等[11]研究了相对湿度对皮肤温度和湿度的影响,谢培增等[12]探讨了高温高湿环境下守岛官兵训练前后脑血流和脑电的变化。与此同时,研究者通过动物实验研究了热应激对循环系统、神经系统、泌尿系统、消化系统、凝血功能、创伤修复和水盐代谢等的影响。研究表明:热应激能导致明显的血液流变学紊乱[13];高温高湿环境对颅脑火器伤时的生命体征变化影响显著[14];热应激能显著改变小肠上皮细胞膜、核膜膜内微粒的数量及分布特征[15]。彭雪艳等[16]探讨了热应激对不同状态下大鼠肾自由基代谢的影响,王燕凌等[17]研究了热应激和短暂心肌缺血对大鼠心肝组织热体克蛋白表达的影响,徐华建等[18]研究了空调环境下温度湿度的改变对大鼠血液流变特性的影响。在这些研究中,温度与湿度对血液微循环和肌体代谢机能的影响研究不够深入,特别是环境湿度的影响研究偏少。血液是动物机体的主要运输系统,各组织细胞间的物质交换依赖于血液流动来完成,血液循环与体内代谢对维持体温、调节机体功能有重要意义。血液生化指标反映了机体代谢及生理机能,是反映机体代谢状况体内物质代谢和某些组织器官机能状态变化的一个重要特征指标之一,而血液流变学指标反映了血液微循环功能,能间接反映体温变化。在此,本文作者针对室内环境温度对大鼠血液动力学的影响开展研究[19],探讨室内环境湿度对血液循环和生化指标的影响。采用家兔为实验动物,测试不同环境温度和湿度下家兔血液流变学指标与血液生化指标,探讨温度与湿度对微循环系统和机体代谢机能的影响,以便为室内热湿环境标准的制定提供理论依据。

1 实验方案

实验选用的动物为经重庆大坪医院动物中心检疫的家兔,体质量为 1.0~1.5 kg,雌雄各半。实验前先将家兔放入实验饲养笼内应生活 2 d,自由饮水和进食,饲料为实验动物中心配制的普通标准饲料。将其随机分成4组(每组10只),分别饲养在温度为26 ℃(湿度为 70%)(Ⅰ组)、26 ℃(湿度为 90%)(Ⅱ组)、32 ℃(湿度为 70%)(Ⅲ组)、32 ℃(湿度为 90%)(Ⅳ组)环境下 3 d。饲养期间,让家兔自由饮水和进食。3 d后,用注射器采集每只家兔的心脏血液5 mL,同时注入抗凝素。由于昼夜节律和实验时的环境温度对动物血液流变性有影响,因此,实验选取晚上7点半至9点采血。在抽取血液样本时,控制室温为25 ℃左右,以尽量减少所得数据的误差。血液流变学检测仪器为日本-1000型生物流变仪,血液生化指标检测采用美国贝克曼DXC800生化分析仪。实验过程中每天早、中、晚用温湿度计测得室内外空气温度及相对湿度,用风速仪测得室内外风速。家兔生活的环境温度与湿度条件见表1。

表1 实验的环境温度与湿度Table 1 Experimental environment temperature and humidity

实验数据由SPSS 17.0程序包进行方差分析,显著性检验采用t2检验,数据均用平均值与标准差表示,P>0.05为差异不显著,P<0 .05为差异显著,P<0.01为差异极显著。

2 实验结果

2.1 血液流变学指标

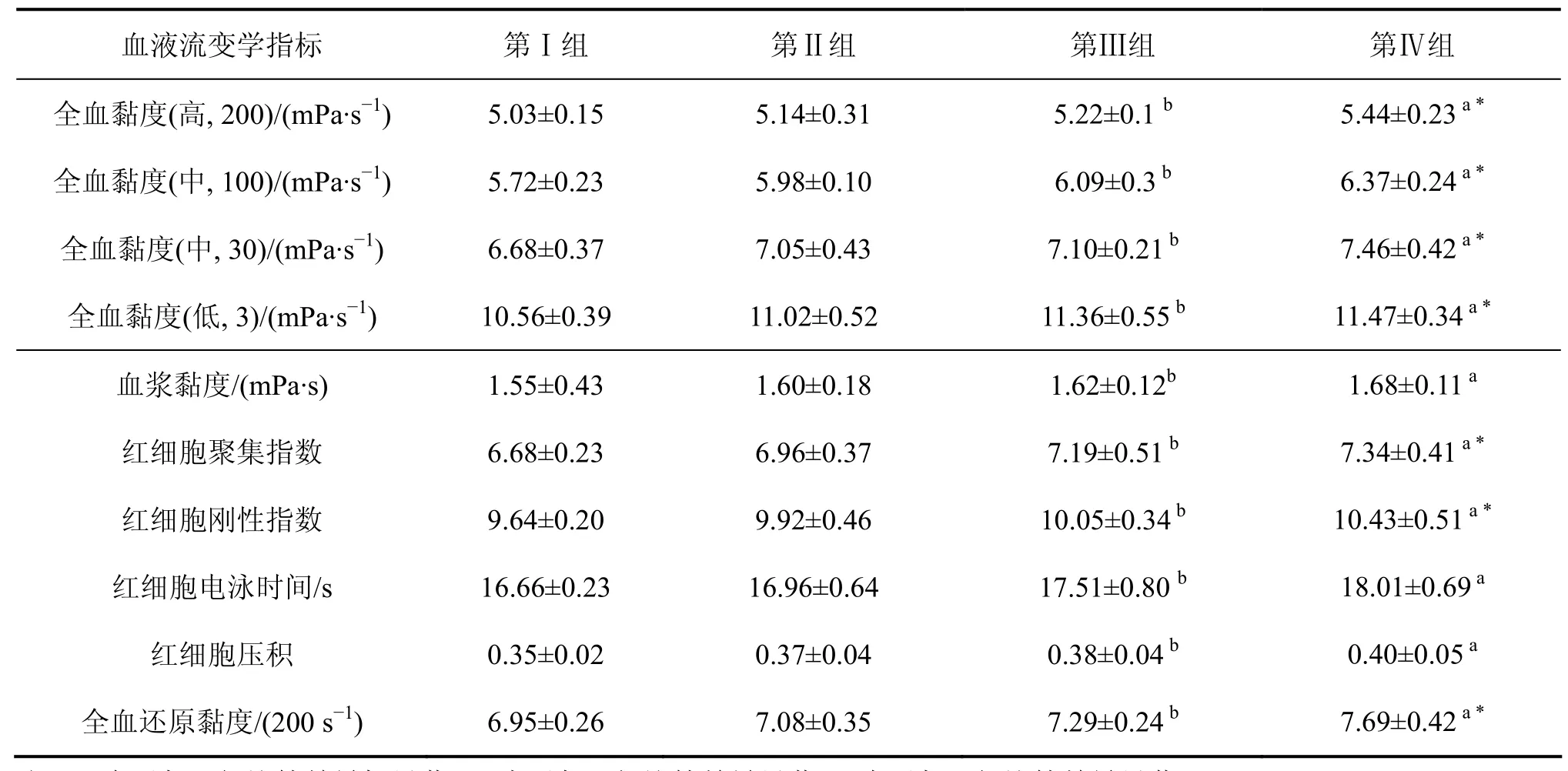

各组血液流变学指标测试结果见表2。从表2可以看出:第Ⅱ组与第Ⅰ组(对照组)相比,在环境温度相同、湿度不同的条件下,全血黏度(高切、中切、低切)、血浆黏度、全血还原黏度、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数、红细胞压积和红细胞电泳时间等流变学指标差异不显著(P>0.05);第Ⅱ组与第Ⅰ组的环境温度为27 ℃左右,说明当温度适中时,湿度对机体血液流变特性的影响不大。

第Ⅲ组与第Ⅰ组(对照组)相比,全血黏度(高切、中切、低切)、血浆黏度、全血还原黏度、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数、红细胞压积和红细胞电泳时间等各项指标均比对照组的高,各指标差异显著(P<0.05),其中低切全血黏度、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数差异极显著(P<0.01)。第Ⅲ组与第Ⅰ组的环境湿度相近,从实验结果可以看出:高温对血液流变学指标影响显著,高温条件能够引起血液流变性各项指标下降,影响血液微循环的灌注。

第Ⅳ组与第Ⅰ组(对照组)相比,第Ⅳ组全全血黏度(高切、中切、低切)、血浆黏度、全血还原黏度、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数、红细胞压积和红细胞电泳时间等各项指标均高于对照组(第Ⅰ组),差异极显著(P<0.01)。表明在高温高湿环境下,家兔血液流变学指标及循环系统发生了显著变化,可能会对机体功能及神经系统产生影响。

第Ⅳ组与第Ⅲ组比较,第Ⅳ组的全血黏度(高切、中切、低切)、全血还原黏度、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数均比第Ⅲ组的大,差异显著(P<0.05);而血浆黏度、红细胞压积与红细胞电泳时间比第Ⅲ组的高,但差异不明显 (P>0.05)。第Ⅲ组和第Ⅳ组的环境温度较高,表明在高温环境下,环境湿度同样对机体血液及其流变学指标产生影响,湿度增高,血液流变学等各项指标同样增高。但与温度变化对血液产生的影响相比,温度对血液流变学指标影响更大。

表2 4组血液流变学指标((x±s,n=10)Table 2 Indexes of hemodynamics for four groups

2.2 血液生化指标

各组血液无机离子指标测试结果见表 3,血清有机成分测试结果见表4。

从表3和表4可以看出:第Ⅱ组与第Ⅰ组(对照组)相比,第Ⅱ组血清中无机钠离子浓度大于对照组浓度,钾离子、氯离子和钙离子浓度小于对照组浓度,但差异不显著(P>0.05)。第Ⅱ组血液中有机成分血糖、尿素氮的浓度和甘油三酯比对照组的大;总胆固醇浓度比对照组的小;总蛋白、白蛋白以及球蛋白的浓度比对照组的小,显著性分析表明影响不显著(P>0.05)。也就是说,当温度适中时,湿度变化对血液生化指标产生影响,但产生的影响不大,无明显的统计学差异。

第Ⅲ组与第Ⅰ组(对照组)相比,第Ⅲ组血清中无机钠离子浓度大于对照组浓度,钾离子、氯离子和钙离子浓度小于对照组浓度,差异显著(P<0.05)。第Ⅲ组血液中有机成分血糖、尿素氮和甘油三酯大于对照组浓度;总胆固醇浓度小于对照组浓度;总蛋白、白蛋白以及球蛋白浓度小于对照组浓度,显著性分析表明影响显著(P<0.05)。表明在湿度相近条件下,室内高温同样能引起各项血液生化指标显著的改变,进而影响机体的代谢功能。

第Ⅳ组与第Ⅰ组(对照组)相比,第Ⅳ组血清中无机钠离子浓度大于对照组浓度,钾离子、氯离子和钙离子浓度小于对照组浓度,差异极显著(P<0.01)。第Ⅳ组血液中有机成分血糖、尿素氮和甘油三酯浓度大于对照组浓度;总胆固醇浓度小于对照组浓度;总蛋白、白蛋白以及球蛋白浓度小于对照组浓度,显著性分析表明差异极显著(P<0.01)。该组结果表明高温高湿环境下,家兔的各项生化指标大的变化将对机产生大的影响。

第Ⅳ组与第Ⅲ组相比,第Ⅳ组血清中无机钠离子、血糖浓度大于第Ⅲ组浓度,统计学有显著差异(P<0.05);钾离子、氯离子、钙离子浓度以及总胆固醇、总蛋白、白蛋白、球蛋白浓度小于第Ⅲ组浓度;第Ⅳ组血液中有机成分尿素氮和甘油三酯浓度大于第Ⅲ组浓度,但是无明显的统计学差异。说明在高温时,不同湿度条件对血液生化指标产生影响,但对机体的影响不大,与相同湿度不同温度对血液生化指标产生的影响相比,温度对生化指标的影响比湿度的影响大。

3 分析与讨论

家兔皮肤缺乏汗腺,且体表有很厚的绒毛形成一层热的绝缘层,导致家兔皮肤的散热能力较差,呼吸散热是其最主要的散热途径。因而,当外界温度升高时,家兔依靠增加呼吸次数和增加呼吸气体、蒸发水分的量来散热,以维持体温恒定。呼吸增强,血液水分减少,其血液浓度增加,血液黏度增加;同时,在高温环境下,动物机体体温升高,机体应激代偿能力减弱,红细胞的聚集性增强,变形能力下降,表现为低、中、高切时全血黏度增高,由此可能导致微循环负荷加重,红细胞在微血管中流动不畅,影响微循环对组织的灌流,最终导致组织细胞缺血缺氧,因而出现一系列严重的代谢紊乱。

表3 4组血液无机离子浓度((x±s,n=10)Table 3 Concentration of inorganic ions for four groups mol/L

表4 4组血液有机成分浓度((x±s,n=10)Table 4 Concentration of inorganic component for four groups mol/L

在相同温度下,过高的湿度抑制家兔的呼吸,从而影响其散热和热平衡,因此,在相同温度下,湿度增大会引起家兔血液黏度增大,红细胞聚集等指数增大。在高温高湿环境下,家兔呼吸显著增强,经呼吸丧失大量的水分,进而血浆容量明显减少,皮肤血流量大增,引起血液重新分布,脾脏收缩,释放部分红细胞至循环血液中,红细胞压积升高,血液流变性则显著下降,最终严重影响微循环的灌注。

血清钠升高的现象是动物在热应激状态下,保钠排钾机能增强的结果。热应激时,动物血液中氢离子和碳酸氢根离子浓度明显下降,酸碱平衡失调,机体分泌大量有机酸,血液中的 pH降低,有机酸与钙离子结合,从而导致血液中钙离子浓度下降。

在相同温度下,湿度增大,血清总蛋白、白蛋白含量下降,总胆固醇下降;而蛋白质代谢产物尿素氮、血糖和甘油三酯含量则升高。这主要是因为在相同环境温度下,湿度过高,不利于机体的散热,从而使部分生化指标和内分泌功能改变。

在高温条件下,机体交感神经兴奋,肾上腺素浓度升高,导致肝糖原分解,血糖水平升高。此外,高温时,机体为降低产热,体内营养物质包括脂肪酸在内的分解代谢降低;尿素氮、血糖和甘油三酯含量显著升高。这是因为高温时氧化反应降低,从而导致减少脂肪酸氧化供能途径,增大脂肪酸合成甘油三酯途径。

高温条件能使机体新陈代谢加快,肝糖原分解加速,血糖水平升高,同时失水可促进组织蛋白分解,血皮质醇浓度升高,使蛋白质分解代谢加快,血液中的尿素氮增高,尿液及粪便排氮增多,故应注意高温应增加蛋白质摄入。而脂肪酸氧化供能途径减弱,脂肪酸合成增强,导致血液中甘油三酯含量显著升高。

总体来说,高温高湿不利于机体散热。随着体温升高,神经调节和体液调节共同发挥作用,引起全身代谢改变,同时呼吸增强,导致体液丢失,内环境也随之发生改变。在高温高湿环境下,可造成温度调节能力减弱,引起机体代谢率升高,呼吸排热等体液丢失,血液浓缩以及能量消耗大,血氧消耗急剧增加,导致乳酸、尿素氮等代谢产物增多,加重心血管系统、呼吸系统、肾脏和肝脏等系统与脏器的负荷与消耗。

4 结论

(1) 在高温环境下,湿度变化对家兔血液生化指标和血液流变性指标的影响显著。

(2) 温度对家兔血液生化指标和血液流变性指标的影响非常显著。

(3) 高温高湿环境对家兔血液生化指标和血液流变学指标产生有显著的影响。在高温高湿环境下,机体会产生适应性反应,体内的代谢和激素浓度发生明显的改变,以适应高温高湿环境下的血流变化和微循环变化。

(4) 在空调环境温度下,湿度应控制在合理的范围内,从而减少微循环障碍相关疾病的发生,保证机体的正常的代谢功能。应改善高温高湿工作环境,对高温高湿环境的温湿度进行调节控制,以满足热舒适的要求。

(5) 实验是在重庆夏季进行的,湿度组的差异不大,需要改善实验条件,加大湿度的变化范围。在我国南方,冬季常会出现“湿冷”现象,即在气温不太低但湿度大时,人往往感觉非常寒冷,目前,还没有气温较低时对湿度影响的研究。家兔与人体散热机制不同,有待于进一步研究和完善。

[1] Olesen B W. Local thermal discomfort[J]. Bruel Kjacr Technical Review, 1985(1): 25-26.

[2] 李亚洁, 廖晓艳, 李利. 高温高湿环境热应激研究进展[J]. 护理研究, 2004, 18(9A): 1514-1517.LI Ya-Jie, LIAO Xiao-Yan, LI li. Research progress on heat stress in environment of high humidity and high temperature[J].Chinese Nursing Research, 2004, 18(9A): 1514-1517.

[3] 王昭俊, 赵加宁, 刘京. 室内空气环境[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006: 151-153.WANG Zhao-jun, ZHAO Jia-ning, LIU Jing. Indoor air environment[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2006:151-153.

[4] 徐小林, 李百战. 室内热环境对人体热舒适的影响[J]. 重庆大学学报: 自然科学版, 2005, 28(4): 102-105.XU Xiao-lin, LI Bai-zhan. Influence of indoor thermal environment on thermal comfort of human body[J]. Journal of Chongqing University: Natural Science Edition, 2005, 28(4):102-105.

[5] 岳海燕, 申双和. 呼吸道和心脑血管疾病与气象条件关系的研究进展[J]. 气象与环境学报, 2009, 25(2): 57-61.YUE Hai-yan, SHEN Shuang-he. Advance in the relationship between respiratory and cardio-cerebrovascular diseases and meteorological conditions[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2009, 25(2): 57-61.

[6] 孙丽婧, 朱能. 高温高湿下人体热应力评价指标的研究[J].煤气与热力, 2006, 26(10): 67-70.SUN Li-jing, ZHU Neng. Study on evaluating index of human heat stress under high temperature and high humidity environment[J]. Gas & Heat, 2006, 26(10): 67-70.

[7] 吕石磊, 朱能, 冯国会, 等. 高温高湿热环境下人体耐受力研究[J]. 沈阳建筑大学学报: 自然科学版, 2007, 23(11):982-985.LÜ Shi-lei, ZHU Neng, FENG Guo-hui, et al. Experimental research on people’s heat endurance in high temperature and humidity environments[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University: Natural Science, 2007, 23(11): 982-985.

[8] Hamadaa S, Toriia M, Szygulab Z, et al. Effect of partial body cooling on thermophysiological responses during cycling work in a hot environment[J]. Journal of Thermal Biology, 2006,31(1/2): 194-207.

[9] Tsutsumia H, Tanabea S, Harigayaa J, et al. Effect of humidity on human comfort and productivity after step changes from warm and humid environment[J]. Building and Environment,2007(42): 4034-4042.

[10] Marshalla H C, Campbellb S A, Robertsb C W, et al. Human physiological and heat shock protein 72 adaptations during the initial phase of humid-heat acclimation[J]. Journal of Thermal Biology, 2007, 32(6): 341-348.

[11] Atmaca I, Yigit A. Predicting the effect of relative humidity on skin temperature and skin wettedness[J]. Journal of Thermal Biology, 2006, 31(5): 442-452.

[12] 谢培增, 周赤龙, 朱红胜, 等. 高温高湿环境下不同训练强度对守岛官兵脑血流和脑电的影响[J]. 解放军预防医学学杂志,2008, 26(4): 69-70.XIE Pei-zeng, ZHOU Chi-long, ZHU Hong-sheng, et al. Effects of different training intensity on cerebral blood flow and brain electrical of guarded solider in high temperature and humidity environment[J]. Journal of Preventive Medicine of Chinese People Liberation Army, 2008, 26(4): 69-70.

[13] 陈莉, 钟祥元, 朱国标, 等. 热应激对血液流变学指标影响的实验研究[J]. 中国微循环, 2001, 5(3): 211-212.CHEN Li, ZHONG Xiang-yuan, ZHU Guo-biao, et al.Experimental research on effects of thermal stress on hemorheology indices[J]. Journal of Chinese Microcirculation,2001, 5(3): 211-212.

[14] 马德选, 徐如祥, 朱红胜. 湿热环境下猫颅脑火器伤早期血液流变学的变化[J]. 中华神经医学杂志, 2003, 2(2): 126-129.MA De-xuan, XU Ru-xiang, ZHU Hong-sheng. Changes of the cats’ hemorheology in earlier period after craniocerebral missile wound in the environment of high temperature and humidity[J].Chinese Journal of Neuromedicine, 2003, 2(2): 126-129.

[15] 李继红, 朱国标. 生化指标及小肠上皮细胞膜结构在热应激中的变化规律[J]. 成都军区医院学报, 2003, 5(1): 12-14.LI Ji-hong, ZHU Guo-biao. The changing regulation of the biochemical indexes and the membranous structure of the intestingal epitheliu in heat stress[J]. Journal of Chengdu Military Region Hospital, 2003, 5(1): 12-14.

[16] 彭雪艳, 季丽萍. 热应激对不同状态下大鼠肾自由基代谢的影响[J]. 阴山学刊, 2009, 23(3): 38-39.PENG Xue-yan, JI Li-ping. Effects of heat stress on free radical metabolism of rat kidney in the different conditions[J]. Yinshan Academic Journal, 2009, 23(3): 38-39.

[17] 王燕凌, 苗智慧, 张北奇, 等. 热应激和短暂心肌缺血对大鼠心肝组织热体克蛋白 70表达的影响[J]. 河北医药, 2009,31(17): 2203-2205.WANG Yan-ling, MIAO Zhi-hui, ZHANG Bei-qi, et al. The effects of heat stress and brief myocardial ischemia on the expression of HSP 70 in heart and liver tissues of rats[J]. Hebei Medical Journal, 2009, 31(17): 2203-2205.

[18] 徐华建, 王贵学, 龙天渝, 等. 空调环境下温度湿度的改变对豚鼠血液流变特性的影响[J]. 中国微循环, 2006, 10(2):123-125.XU Hua-jian, WANF Gui-xue, LONG Tian-yu, et al. Effects of temperature and humidity in air-conditioned environment on hemorheological properties of guinea pig[J]. Journal of Chinese Microcirculation, 2006, 10(2): 123-125.

[19] 翁庙成, 刘方, 陶刚, 等. 环境温度对大鼠血液流变特性的影响[J]. 医用生物力学, 2011, 26(5): 465-470.WENG Miao-cheng, LIU Fang, TAO Gang, et al. Effects of ambient temperature on hemodynamic characteristics of rats[J].Journal of Medical Biomechanics, 2011, 26(5): 465-470.