全球及中国大陆强震时序活动特征

邵志刚 马宗晋 蔡晋安 任金卫 陈会忠 张浪平

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)中国地震局地质研究所,北京 100029

0 引言

全球和很多地震区(带)的地震活动并不随时间均匀分布,其时间进程呈现非稳态性。Mogi(1974)认为全球地震活动普遍存在强弱交替现象,即一个时段内强震连续发生,一个时段强震活动相对较弱,且这些强弱活动交替变化。很多地震区(带)存在这种强震活动强弱交替出现时序特征,太平洋地震带或低纬度环球剪切带等全球尺度地震带存在十几年强弱幕式交替活动(马宗晋等,2006;Levin et al.,2009;杜品仁等,2010)。中国大陆地区7级以上强震活动在时间上同样存在高潮和低潮交替的时序活动特征(傅征祥等,1986;张国民,1987),中国大陆内部的南北地震带和强震活动同样存在平静期和活跃期交替活动特征(韩守琪,1998)。总之,某一空间范围内的地震活动往往表现出在某一时段内相对活跃,随后一个时段内又相对平静,如此强弱起伏,相互交替的强震幕式活动是普遍存在的现象(马宗晋等,1982)。

关于区域地震活动准周期性时序特征相关研究讨论相对较多,但区域地震活动还同时具有上百年和数十年不同时间层次时序特征(蒋铭等,1991),这也是地震活动非均匀时序特征的重要表现形式。例如,根据不同方法判定华北地区自公元1000年以来的华北强震第3活动期(1484—1730年)和第4活动期(1815年以来)的5级以上地震记录是完整的(时振梁等,1997),第3活动期持续262a,期间10个强活动幕和9个弱活动幕相互交替出现;第4活动期目前已持续活动近200a,已发生5个强活动幕和4个弱活动幕相互交替出现,目前正处于第5个弱活动幕。华北地区强震活动存在20~30a的活动幕,比幕式活动更高的时间层次为数百年的地震活动期(马宗晋等,1982;张国民等,1985,1988)。

本文主要依据强震目录,分析了全球、中国大陆西部及周边“大三角地区”和中国大陆地区数年、十几年的强震幕式活动或比强震幕式活动更长时间的数十年、数百年时间层次的地震活动期及其相互间的联系。

1 全球强震活动时空演化特征

全球的强震空间分布不是随机分布的,而是主要集中分布在几个全球性地震带上,这一现象早在板块构造说提出十几年之前就已经被较完整揭示了(Gutenberg et al.,1954),并成为大西洋中洋脊存在的重要依据。Mogi(1974)根据全球板块构造学说,指出全球地震活动集中分布在4个地震带(区)内,分别为环太平洋地震带、地中海-喜马拉雅地震带、大洋脊地震带和大陆地震区。从总格局上看,它与 Gutenberg等(1954)的划分没有本质区别,只是把 Gutenberg等(1954)划分的裂谷地震带归为大陆地震区,以及确定存在太平洋洋脊地震带,这重要的区别在于明确地阐明这些地震带(区)与板块运动机制的有机联系。从全球1900年以来的7级以上地震空间分布来看,目前全球强震大多仍然分布在上述4个全球性地震带(区)内(图1)。

图1 全球MS≥7.0地震空间分布(中国地震台网中心目录,1900年1月1日至2012年4月30日)Fig.1 The distribution of global strong earthquakes(CENC catalog,from 1900-01-01 to 2012-04-30).

考虑到全球强震目录的完整情况,本文选取中国地震台网给出的1900年以来MS8.0地震来分析全球强震活动时空演化特征(中国地震局震害防御司编,1995,1999),其中1900年至今全球共发生8级以上地震120次,由其M-t关系图(图2)可见,全球强震活动具有时间上呈现强弱交替特征,1900年以来大致可以划分出8个强震活跃时段(图2,表1)。虽然划分结果表明活跃时段的地震活动明显要比弱活动时段活跃得多,但更为显著的是全球强震不同活跃时段的年平均发生频次表现出随时间的变化而变化。20世纪60年代前的5次活跃时段全球8级地震平均年频次逐渐降低,由20世纪初平均每年发生3.5次8级地震下降到自然发震概率,20世纪下半叶的3次活跃时段为100多年来强震活动最弱的活跃时段,2001年以来全球处于新的活跃时段,该活跃时段强震活动明显增强(图3);弱活动时段平均年频次从20世纪初略低于自然发震概率降低到平静时段(图3)。整体来讲,全球8级地震不仅表现为10a左右强震强弱的交替活动,从更长时间分析来看,20世纪全球8级地震活动60年代前后存在显著差异,而2000年以来活动状态又发生转折,这也许表明全球强震活动百年以上尺度的活动周期可能是客观存在的。

图2 全球MS≥8.0地震M-t图Fig.2 The M-t diagram of global MS≥8.0 earthquakes.

表1 全球MS≥8.0地震活动时段划分Table 1 The division of periods of global MS≥8.0 earthquake activity

图3 全球MS≥8.0地震各段平均年频次及其拟合曲线图Fig.3 The mean annual rate of global MS≥8.0 earthquakes in each period.

大洋中脊是全球最长的地震活动带,其地震活动是反映全球板块运动的一种重要表现形式(Rundquist et al.,2002)。ISC给出的全球地震目录中1960年以来全球的中强地震相对比较完整,本文利用该目录中大洋中脊的地震,给出大洋中脊每年地震释放的应变随时间的变化。整体上来看,20世纪60—70年代全球大洋中脊地震活动水平较低;而80年代以来大洋中脊的地震活动逐渐增强(图4),其变化与全球8.0级地震各段平均年频次变化似乎具有某种呼应关系。该结果表明当前全球强震活跃可能具有更长时间全球性应力应变累积过程。

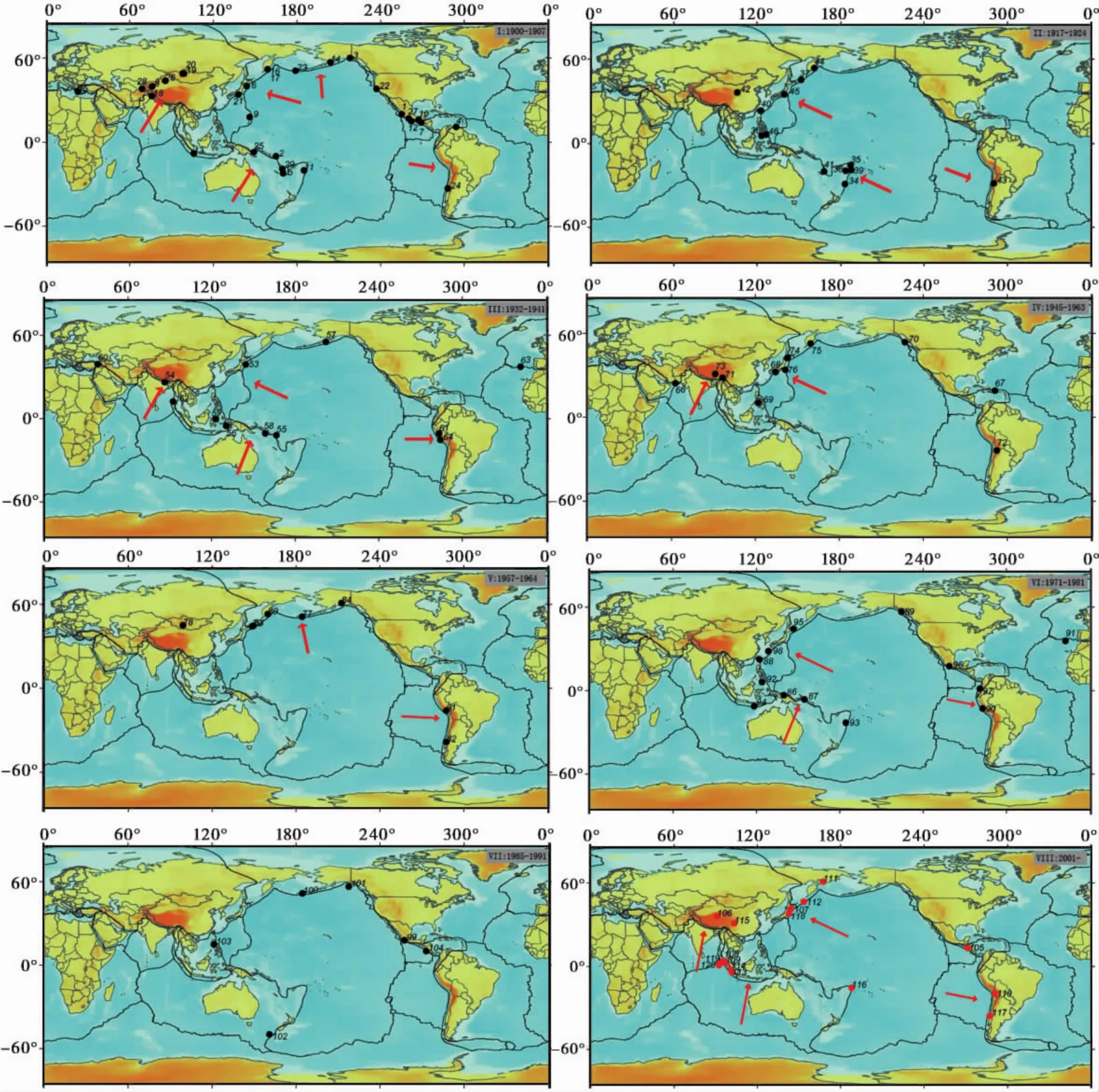

图5为1900年以来全球8级地震各活跃时段的地震分布图。由此图可见,在Ⅰ活跃时段内全球8级地震不仅频次较高(表1),且空间分布较广。由其分布来看,该时段的强震活动反映了太平洋板块东向、太平洋板块西向、澳大利亚板块北向和印度板块北向运动。在Ⅱ活跃时段内全球8级地震空间分布主要反映的是太平洋板块西向运动。由Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ活跃时段内全球8级地震空间分布演化来看,澳大利亚板块北向、印度板块北向和太平洋板块北向作用影响范围大致呈现由南往北的空间迁移过程。在VI活跃时段内,全球8级地震空间分布相对比较集中在澳大利亚板块中东段边界和太平洋板块西北边界。而在Ⅶ活跃时段是1900年以来最弱的全球强震活跃时段,空间没有呈现优势集中现象,但均反映的是太平洋板块的运动。在Ⅷ活跃时段内全球8级地震不仅频次显著增强(图2,3),且空间分布较广,反映了太平洋板块东向、太平洋板块西向、澳大利亚板块北向和印度板块北向运动。

图4 洋中脊地震年应变释放及其拟合曲线图Fig.4 The annual seismic strain release in the mid-oceanic ridges and its fitting curve.

2 中国大陆西部及周边“大三角地区”强震活动时序特征

早在1954年Gutenberg等根据1904—1952年全球7级以上地震震中分布图指出,在亚洲大陆内部存在由帕米尔-贝加尔构造带和阿尔卑斯构造带所围成的“大三角地区”的强震集中地区(图1)。基于中国大陆活动构造及其现代构造变形的研究,在张文佑(1984)、马杏垣(1989)、丁国瑜(1991)等研究的基础上,张国民等(2000)和张培震等(2003)较系统地提出了中国大陆活动地块科学假说,并将中国大陆及邻区划分为6个Ⅰ级活动地块,其中2个最活跃的Ⅰ级活动块体青藏和西域活动块体分布在中国西部及邻区的“大三角地区”。

图6为中国及邻区的活动地块和该地区M≥8.0地震震中分布。由图6可见,中国大陆西部及邻区的地震活动在印度板块与欧亚板块的相互碰撞环境下,向北朝欧亚板块一侧延伸至贝加尔一带,东边则与南北地震带相连接形成了著名的“大三角地区”(马宗晋1997)。在“大三角地区”内包含了青藏地块区及其边界带、西域地块区及其边界带以及滇缅地块区的大部及其边界带,形成了一个相对完整的孕震构造区域。在这一构造区内强震多发,是全球地震活动最强烈的地区之一。

图5 各强活动时段内全球MS≥8.0地震空间分布图(箭头表示板块运动方向)Fig.5 The spatial distribution of global MS≥8.0 earthquakes in each highly active period(arrows indicate the direction of plate movement).

中国大陆西部及周边的“大三角地区”自1800年以来发生M≥8.0强震25次。由于19世纪末至20世纪初近代地震学仪器的应用,自1900年以来“大三角地区”的8级地震记录是完整的。对于1800—1900年之间的8级地震完整性问题,Khattri(1987)和Bilham等(2001)研究表明,自1800年以来喜马拉雅地区的8级地震没有遗漏;傅征祥等(2003)利用地震震级(M)和频度(N)的G-R关系分析认为,1800年以来“大三角地区”8级大地震的记录应该是完整的。

为进一步分析中国大陆西部及周边“大三角地区”强震活动时序特征,采用最优分割法研究“大三角地区”强震活动的时间进程分段特征。最优分割法是聚类分析的一种,Fisher于1958年首先提出。所谓最优分割,就是对有序样品的一种分段,它使得各段内部差异最小,而段与段间的差异最大。由于最优分割法能够客观地得到数学上严格的最优解,所以在地质、气象、地震等专业得到比较广泛的应用。

图6 中国大陆及邻区活动地块(张培震等,2003)与强震分布(1500年以来MS≥8.0)Fig.6 The distribution of tectonic blocks(after ZHANG Pei-zhen et al.,2003)and strong earthquakes(MS≥8.0 since 1500 AD)in China mainland and its adjacent areas.

图7是“大三角地区”1800年以来MS≥8.0地震的M-t图,为进一步刻画该区8级以上地震的时间进程特征,本文采用相邻地震时间间隔为统计样本,利用最优分割法(Fisher,1958;方开泰,1982;洪时中,1984)计算了“大三角地区”8级地震的时间序列分段结果。

用符号 P(n,k|i1,i2,…,ik)表示对有序样品 x1,x2,…,xn的 K 分割,即将这几个样品分为K段,其中p表示分割,n表示样品总数,k表示所分的段数,i1,i2,…,ik为每一段第一个样品的下标,即将有序样品分割为{xi1,xi1+1,…,xi2-1},{xi2,…,xi3-1),…,{xik,xik+1,…xn},其中1=i1<i2<i3<… < ik≤n。

图7 1800年以来大三角地区MS≥8.0地震 M-t图及 1/Δt-t图Fig.7 The M-t and 1/Δt-t diagram of MS≥8.0 earthquakes in the‘big triangular seismic region′since 1800.

R=(n-1)!/[(k-1)!(n-k)!]种分法,其中必有一种或数种是最优的。用Px(n,k)表示对样品的最优K分割,反之有序样品的最优K分割Px(n,k)一定是在某一个截尾子段的最优K-1分割Px(i,k-1)之后再添一段形成的。由此,从各截尾子段的最优二分割出发,可建立一种递推共识来求解出最优K分割。类(段)的直径,例如段{xi,xi+1,…,xj}的直径为

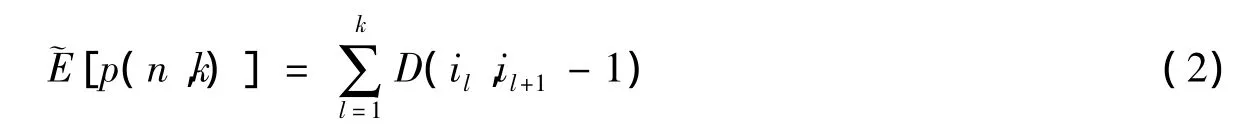

最优分割用误差函数作为分割优劣的标准,误差函数由各段直径之和来表示

误差越小,表明段内差别越小,不同段之间的差别越大。当n,k固定时,是误差函数值最小的那种分割就是最优分割,其误差函数为最小误差函数为

由式(1)、式(2)可以得到最小误差函数E[p(n,k)]的递推公式

在具体计算过程中,最小误差函数是随着分段数的增加而逐渐减小,也即对于n个样本肯定是分为n段的分法的最小误差函数值最小,可判定为最优分割,引入计算比值

当β值较大时,则说明分为K+1段明显比分为K段要好;而当β值接近1时,则说明达到了最优分割的要求。

“大三角地区”1800年以来MS≥8.0地震明显存在2个8级地震长时间平静段,分别为1833—1878年,1958—2001年,平静时间均>40a。本文利用1833—2001年8级以上地震的时间间隔为有序统计样本,根据图8,K≥5时K-E曲线和K-β曲线都相对比较稳定,而且β值接近1,由此可将1833—2001年期间该地区8级强震活动时间进程分割为5个时段:1833—1879年、1880—1901 年、1902—1912年、1913—1957 年、1958—2001年。

图8 “大三角地区”1833—2001年MS≥8.0地震时间间隔最优分割Fig.8 Seismic active periods of MS≥8.0 earthquakes from 1833 to 2001 in the‘big triangular seismic region′divided by the Fisher method.

3 中国大陆地区强震活动时序特征

中国大陆7级以上强震平静期与活跃期的划分,曾为中国大陆地区强震跟踪提供重要参考依据。20世纪80年代以来,有多种研究结果提出,中国大陆及邻区的强震活动在时间轴上具有活跃与平静相交替的特征。在活跃期内,强震呈现成组的群体活动状态发生,而处于相邻2个强震组之间的地震活动水平相对较低的间隙期被称为平静期(梅世蓉,1960;李钦祖等,1980)。一般认为,19世纪末以来中国大陆经历的5个强震丛集的成组活动时段,大体上划分为1895—1906年、1920—1934年、1946—1955年、1966—1976年(马宗晋等,1982;张国民,1987)和1988—1997年(图9)。

但2001年11月14日昆仑山口西8.1级地震发生,使得如何判定1998—2007年中国大陆强震活动状态发生明显分歧。如果该时段为强震活跃期,则中国大陆地区仅有1次7级以上强震;如果判定该时段为平静期,中国大陆地区又发生了昆仑山口西8.1级大地震,1998—2007年呈现争议较大的“平静期不平静、活跃期不活跃”特殊性。

为深入探讨这一问题,张国民等(2006)将无(7级)震年和有震年作0,1化处理,在时间轴上建立7级地震少发时段和频发时段的判据,进而分析当前7级地震的形势。图10中用5种图例符号代表少震时段的5类判据,在时间轴上刻画了中国大陆地区1900年以来7级以上强震的少震时段时间分布,图中少震时段之外的定义为频发时段。由图7可以看到,1956—1965年、1977—1987年均有4类少震时段判据贯穿,而在1900—1955年期间少震时段判据贯穿的类别则相对较少。同样表明,1900年以来中国大陆地区7级以上强震活动可能受控于中国大陆西部及周边“大三角地区”8级地震或全球地区8.5级地震更大时空尺度强震活动,即在大三角地区8级地震活跃时段内,中国大陆7级以上地震活动的期幕划分相对勉强;而在大三角地区8级以上地震平静时段内,中国大陆7级以上地震活跃期幕划分更为清晰。

对于不同时段,中国大陆地区7级以上强震活动表现出不同的时序特征,本文采用7级以上强震累积频次来刻画这一特征。1900—1955年中国大陆地区7级以上强震累积频次和累积应变均随时间近似呈线性增加(图11 a),其中拟合方程式为

图9 1900年以来中国大陆地区MS≥7.0浅源地震M-t图(红色为MS≥8.0强震)Fig.9 The M -t diagram of MS≥7.0 shallow earthquakes in China mainland since 1990(the red refers to MS≥8.0 earthquakes).

而1956—1976年与1977—2001年中国大陆地区7级以上强震累积频次则随时间以指数方式增加(图11 b,c),其中拟合方程式为

图10 20世纪以来中国陆区7级以上地震少发时段与频发时段(张国民等,2006)Fig.10 The infrequent and frequent occurrence period of MS≥7.0 earthquakes in China mainland since 1900(after ZHANG Guo-min et al.,2006).

相关系数分析表明(图11),所有拟合曲线均较实际地反映了中国大陆强震活动时序特征。因此,可以认为1900年以来中国大陆7级以上地震于1955年前后呈现2种不同的活动状态。1900—1955年中国大陆地区7级以上强震累积频次随时间近似呈线性增加;1956—1976年与1977—2001年中国大陆地区7级以上强震累积频次随时间呈指数增加(图11)。该结果表明,“大三角地区”8级地震活跃时段内中国大陆地区7级以上地震持续活动;“大三角地区”8级地震平静时段内中国大陆地区7级以上地震则表现为分阶段的加速释放。

利用变异系数Cv(Kagan et al.,1991;傅征祥等,2003)进一步分析1900—1955年之间与1956—2001年之间中国大陆7级以上地震活动时间特征。对于中国大陆地区1900—1955年以来7级以上地震的时间进程,Cv≈0.9,其活动似呈现为泊松过程。对于1956—2001年之间的7级地震进程,Cv≈1.3,其活动呈现为群集过程。这一结果表明,中国大陆7级以上地震的活跃与平静交替特征,明显受“大三角地区”8级地震的活跃与平静影响。

综合以上分析,可以认为1900年以来中国大陆地区7级以上强震活动受“大三角地区”8级地震或全球地区8.5级地震更大时空尺度强震活动影响显著,在1900—1955年与1956—1997年2个时段内表现出明显不同的2种活动进程,即在“大三角地区”8级地震活跃时段内,中国大陆7级以上地震的平静与活跃相交替特征不清晰;而在“大三角地区”8级以上地震平静时段内,中国大陆7级以上地震的平静与活跃相交替特征显著。

图11 中国大陆地区1900年以来7级以上强震活动不同时段内时序特征Fig.11 The temporal characteristics of MS≥7.0 strong earthquakes in China mainland since 1900.

4 结论与讨论

由本文分析认为,全球和中国大陆西部及周边“大三角地区”强震活动也许客观存在“百年”活动周期。20世纪上半叶,在全球8.5级巨大地震相对活跃状态下(图12 a),中国西部及邻区的“大三角地区”8级大震也表现出大致同步的相对活跃(图12 b),而此时中国大陆地区由于8级以上大震活跃,7级以上强震活跃与平静相交替的准周期活动特征并不明显,只能从地震能量释放角度大致可以区分出强震活动的相对强弱状态(图12 c)。而20世纪后半叶,在全球8.5级巨大地震平静和“大三角地区”8级巨震平静的背景下,中国大陆地区7级以上强震活跃与平静相交替的显著特征,表现出较好的10年尺度活跃—平静交替的准周期现象(张国民等,1987)。因此,中国大陆地区强震活动不仅时序上表现为十几年和近100a不同时间层次上的活动特征,而且中国大陆地区区域强震活动明显受控于“大三角地区”和全球更大空间尺度的强震活动。

图12 1900年以来地震M-t图Fig.12 The M-t diagrams of earthquakes since 1900.

不同资料表明,这种大空间10年尺度和百年尺度活动周期同时存在的现象可能是客观的,例如太阳黑子、地磁场和火山等。根据太阳黑子不同记录结果分析,太阳黑子活动除了11a的施瓦贝周期外,还存在80~90a的优势活动周期(Ogurtsov et al.,2002)。相关研究表明地磁场除存在30a优势周期外,110a“百年周期”活动特征同样非常明显(白春华等,2010)。对1400年以来全球5级以上火山频度进行时频分析,结果表明全球火山活动存在显著的世纪尺度周期(88a左右和100a左右,曲维政等,2011)。虽然他们之间是否存在内在关系还不是很清楚,有待于进一步研究,但与强震活动类似,上述大空间尺度活动不仅时序上表现为十几年或数十年优势周期活动,而且也表现出百年尺度的“活动周期”,时序上表现为不同时间层次上的活动特征。

本文主要利用统计方法描述不同区域强震活动时序特征,更多的是地震活动时空现象的分析,关于这些现象的更深层次的构造成因或地球动力学含义有待于地质构造、地球物理、地球化学和大地测量等相关地学领域开展进一步的深入研究工作。

白春华,徐文耀.2010.主磁场长期变化十年至百年尺度的周期[J].地球物理学报,53(4):904—911.

BAI Chun-hua,XU Wen-yao.2010.Multi-decadal to centennial secular variation of the main geomagnetic field [J].Chinese J Geophys,53(4):904—911(in Chinese).

丁国瑜.1991.活动亚板块、构造块体相对运动[A].丁国瑜.中国岩石圈动力学概论[C].北京:地震出版社.142—153.

DING Guo-yu.1991.Active sub-plate and relative movement of tectonic blocks[A].In:Ding Guo-yu(ed).Lithospheric Dynamics of China.Seismological Press,Beijing.142—153(in Chinese).

杜品仁,马宗晋,高祥林,等.2010.低纬度环球带和环太平洋带大地震的幕式活动分析[J].地球物理学报,53(12):2869—2874.

DU Pin-ren,MA Zong-jin,GAO Xiang-lin,et al.2010.An analysis on episodes of great earthquakes in the low-latitude circum-earth zone and circum Pacific zone[J].Chinese J Geophys,53(12):2869—2874(in Chinese).

方开泰,潘恩沛.1982.聚类分析[M].北京:地质出版社.

FANG Kai-tai,PAN En-pei.1982.Cluster Analysis[M].Geological Publishing House,Beijing(in Chinese).

傅征祥,程燕.1986.中国大陆近代幕式强震活动的某些特征[J].地震,(2):28—35.

FU Zheng-xiang,CHENG Yan.1986.Some characteristics of recent episodic strong seismicity in China mainland [J].Earthquake,(2):28—35(in Chinese).

傅征祥,刘杰,王晓青,等.2003.中国大陆西部及邻区板内8级大地震活动过程和趋势预测初步研究[J].地学前缘,10(特刊):112—117.

FU Zheng-xiang,LIU Jie,WANG Xiao-qing,et al.2003.Research on process and tendency prediction of great earthquakes(MS≥8)in western China continent[J].Earth Science Frontiers,10(Suppl):112—117(in Chinese).

韩守琪.1998.南北地震带地震活动分析[J].内陆地震,12(1):36—43.

HAN Shou-qi.1998.Seismic activity analysis of south-north seismic belt[J].Inland Earthquake,12(1):36—43(in Chinese).

洪时中.1984.最优分割在地震分期中的应用[J].西北地震学报,6(1):49—57.

HONG Shi-zhong.1984.Application of Fisher optimal dissection method to earthquake division [J].Northwestern Seismologcial Journal,6(1):49—57(in Chinese).

蒋铭,张国民,姜秀娥.1991.地震活动的时间层次结构[J].中国地震,7(3):42—53.

JIANG Ming,ZANG Guo-min,JIANG Xiu-e.1991.Stratification structures of durations for seismic activity [J].Earthquake Research in China,7(3):42—53(in Chinese).

李钦祖.1980.华北地壳应力场的基本特征[J].地球物理学报,23(4):376—388.

LI Qin-zu.1980.General features of the stress field in the crust of North China[J].Chinese J Geophys,23(4):376—388(in Chinese).

马杏垣.1989.中国岩石圈动力学地图集[Z].北京:地图出版社.

MA Xing-yuan.1989.Lithospheric Dynamics Atlas of China[Z].China Cartographic Publishing House,Beijing(in Chinese).

马宗晋,杜品仁,任金卫,等.2006.低纬度环球剪切带及其与环太平洋带大地震的幕式活动[J].中国科学(D辑),36(4):326—331.

MA Zong-jin,DU Pin-ren,REN Jin-wei,et al.2006.A circum-earth shear zone at low-latitudes and episodic large earthquakes in the circum-Pacific seismic zone[J].Science in China(Ser D),49(9):297—303.

马宗晋,傅征祥,张郢珍,等.1982.1966—1976年中国九大地震[M].北京:地震出版社.

MA Zong-jin,FU Zheng-xiang,ZHANG Ying-zhen,et al.1982.Earthquake Prediction:Nine Major Earthquakes in China(1966—1976)[M].Seismological Press,Beijing(in Chinese).

马宗晋,汪良谋,李存悌.1997.中国及邻区特大地震地质与地球物理环境和危险区划分[A].见:马宗晋主编.中国大陆2005年前强震危险区预测研究.北京:地震出版社.172—182.

MA Zong-jin,WANG Liang-mou,LI Cun-di.1997.The classification of hazardous area and geological and geophysical environment in China and its adjacent area[A].In:MA Zong-jin(ed).The Research of Prediction of Strong Earthquake Risk Area in China before 2005.Seismological Press,Beijing.172—182(in Chinese).

梅世蓉.1960.中国的地震活动性[J].地球物理学报,9(1):1—19.

MEI Shi-rong.1960.Seismicity in China[J].Chinese J Geophys,9(1):1—19(in Chinese).

曲维政,黄菲,杜凌,等.2011.火山活动的周期性及其在若干气候要素中的反映[J].地球物理学报,54(3):643—655.

QU Wei-zheng,HUANG Fei,DU Ling,et al.2011.The periodicity of volcano activity and its reflection in some climate factors[J].Chinese J Geophys,54(3):643—655(in Chinese).

时振梁,汪良谋,傅征祥,等.1997.中国大陆中长期强震危险性预测方法研究[M].北京:海洋出版社.

SHI Zhen-liang,WANG Liang-mou,FU Zheng-xiang,et al.1997.Research of Strong Earthquake Long Term Risk Prediction in China Mainland[M].Ocean Press,Beijing(in Chinese).

张国民.1987.中国大陆强震活动的韵律特征[J].地震地质,9(2):27—37.

ZHANG Guo-min.1987.Rhythmic characteristics of high seismic activity in China mainland[J].Seismology and Geology,9(2):27—37(in Chinese).

张国民,马宏生.2006.中国陆区7级地震形势分析[A].中国地震局地震预测研究所编.中国大陆强震趋势预测研究(2007年度).北京:地震出版社.59—64.

ZHANG Guo-min,MA Hong-sheng.2006.The analysis of strong earthquake situation in China mainland[A].In:Institute of Earthquake Science(ed).The Research of Prediction of Strong Earthquake Trend in China Mainland.Seismological Press,Beijing.59—64(in Chinese).

张国民,傅征祥.1985.华北强震的时间分布及物理解释[J].地球物理学报,28(6):569—578.

ZHANG Guo-min,FU Zheng-xiang.1985.Time sequences of strong earthquakes in North China and their explanation[J].Chinese J Geophys,28(6):569—578(in Chinese).

张国民,马宗晋,蒋铭.1988.华北强震规律的研究[J].中国地震,4(3):66—70.

ZHANG Guo-min,MA Zong-jin,JIANG Ming.1988.Research on the regularity of strong earthquakes in North China[J].Earthquake Research in China,4(3):66—70(in Chinese).

张国民,张培震.2000.“大陆强震机理与预测”中期学术进展[J].中国基础科学,(10):4—10.

ZHANG Guo-min,ZHANG Pei-zhen.2000.Progress on the mechanism and forecast for continental strong earthquakes[J].China Basic Science,(10):4—10(in Chinese).

张培震,邓起东,张国民,等.2003.中国大陆的强震活动与活动地块[J].中国科学(D辑),33(增刊):12—20.

ZHANG Pei-zhen,DENG Qi-dong,ZHANG Guo-min.et al.2003.Active tectonic blocks and strong earthquakes in the continent of China[J].Science in China(Ser D),46(Suppl):13—24.

张文佑.1984.断块构造导论[M].北京:石油工业出版社.

ZHANG Wen-you.1984.Introduction to Fault-block Theory[M].Petroleum Industry Publishing House,Beijing(in Chinese).

中国地震局震害防御司.1999.中国近代地震目录[Z].北京:中国科学技术出版社.

Earthquake Disaster Prevention Department of State Seismological Bureau.1999.Catalogue of Chinese Recent Earthquakes[Z].China Science and Technology Press,Beijing(in Chinese).

中国地震局震害防御司.1995.中国历史强震目录[Z].北京:地震出版社.

Earthquake Disaster Prevention Department of State Seismological Bureau.1995.Catalogue of Chinese Historical Strong Earthquake[M].Seismological Press,Beijing(in Chinese).

Bilham R,Gaur V K,Molnar P.2001.Himalayan seismic hazard[J].Science,293:1442—1444.

Fisher W D.1958.On grouping for maximum homogeneity[J].J Am Statist Assoc,53:789—798.

Gutenberg B,Richter C F.1954.Seismicity of the Earth and Associated Phenomena[M].Princeton University Press,Princeton,New Jersey.

Gutenberg B,Richter C F.1956.Earthquake magnitude,intensity,energy and acceleration(second paper)[J].Bull Seismol Soc Am,46:105—145.

Kagan Y Y,Jackson D D.1991.Long-term earthquake clustering[J].Geophy J Int,104:117—133.

Kahattri K N.1987.Great earthquakes seismicity gap and potential for earthquake disaster along the Himalayan plate boundary[J].Tectonophysics,138:79—92.

Levin B V,Sasorova E V.2009.Bimodal character of latitudinal earthquake distributions in the Pacific region as a manifestation of global seismicity[J].Doklady Earth Sciences,424(1):175—179.

Mogi K.1974.Active periods in the world′s chief seismic belts[J].Tectonophysics,22(3-4):265—282.

Mogi K.1979.Global variation of seismic activity[J].Tectonophysics,57(2-4):43—50.

Ogurtsov M G,Nagovitsyn Y A,Kocharov G E,et al.,2002.Long-period cycles of the sun′s activity recorded in direct solar data and proxies[J].Solar Physics,211:371—394.

Rundquist D V,Sobolev P O.2002.Seismicity of mid-oceanic ridges and its geodynamic implications:A review [J].Earth Science Reviews,58:143—161.