荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统架构

孙 伟,侯瑞霞,唐小明

(1.中国林业科学研究院 资源信息研究所,北京100091;2.新疆农业大学 计算机与信息工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

土地荒漠化是全球最严重的生态环境问题之一,是全球变化研究中的一个重要内容。作为世界上受荒漠化危害最为严重的国家之一,中国已初步建立了适合国情和实际的,由宏观监测、专题监测和典型定位监测3个层次组成的全国荒漠化和沙化监测体系[1]。从1994年开始,中国已经开展了4期荒漠化和沙化监测,积累了丰富的历史和现势数据,同时,随着3S技术(遥感技术remote sensing,地理信息系统geography information systems和全球定位系统global positioning systems),计算技术,网络技术和通信技术近几年的发展,荒漠化和沙化各期监测数据的高效存储利用与有效挖掘势必面临着新的挑战和机遇:在原有基础上,如何更好更快地对不同管理层次监测区的各期监测数据进行汇集、整合和建库;如何更加便捷、清晰、及时地表达不同尺度的荒漠化和沙化土地的各期分布状况和动态变化趋势;如何更加高效、准确地从大量监测数据中获取满足各个层次决策所需要的信息资源,最终为制定防沙治沙与防治荒漠化的政策和长远发展规划,保护、改良和合理利用国土资源,实现可持续发展战略提供信息服务[2-3]。中国是世界上唯一开展国家级荒漠化和沙化定期监测的国家,但是,目前基于信息技术构建荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务的相关研究,在空间尺度上多局限于县级、市级和地区级,在专题类型上仅局限于一个或几个专题[4-8],而面向国家、省、县各级监测,且涵盖各类荒漠化和沙化监测专题的信息管理与应用服务系统研究尚未涉及,因此,本研究针对中国荒漠化和沙化监测信息的特点,结合监测信息管理与业务应用的需要,充分运用信息技术,设计并实现了中国荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统架构。

1 系统分析与架构设计

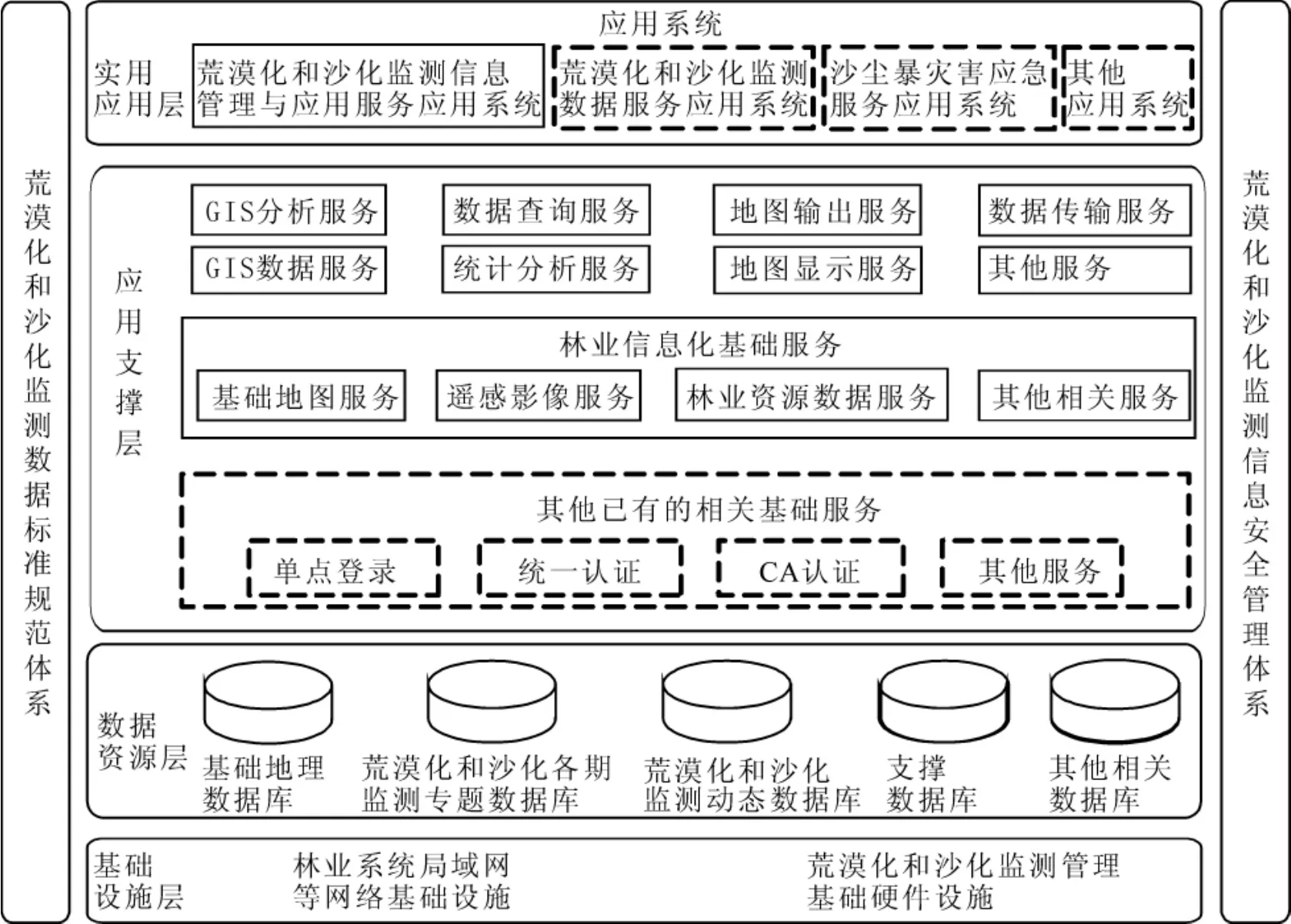

在中国林业信息化建设和发展的环境下,荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统不但应该满足现有监测业务体系的信息服务需求,而且应该适应监测业务体系不断发展的需要。此外,还需要与其他相关应用服务系统无缝集成,才能满足全国林业信息化“统筹规划,统一标准,分步实施,逐步扩展”等要求,进而形成布局科学、高效便捷、先进实用、稳定安全的荒漠化和沙化监测信息服务格局[9]。因此,本研究首先设计了荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系架构(图1),进而基于此架构,设计了荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务软件系统开发框架。

图1 荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系架构Figure 1 Architecture of desertification and sandification monitoring imformation management and application service system

1.1 架构设计

荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系采用典型的“四横两纵”架构,基于面向服务体系架构(SOA)思想设计[10],且与全国林业信息化架构相契合[11-12],具有良好的层次性、开放性、松耦合性和可扩展性,可有效依托林业信息化基础平台,并充分利用各级业务监测与管理部门已建和可共享的软硬件资源,满足各级荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统建设与无缝集成的需要,其架构如图1所示。

荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系架构包括4个层面:基础设施层、数据资源层、应用支撑层和应用实现层。在纵向上,适用于国家、省、县各级荒漠化和沙化监测部门的信息管理与应用服务系统构建,且便于各个层次的监测系统之间实现无缝集成;在横向上,可与全国林业信息化过程中的森林资源、湿地资源和生物多样性资源相关的监测信息服务系统之间实现各类服务的共享和调用,进而实现林业资源监测信息应用系统间的信息交换和业务协同支持,为“全国林业一张图”所需的各类资源信息服务奠定基础。其中,基础设施层包括网络基础设施、计算机基础软硬件设施等,包括林业系统内网、专网和外网环境,以及林业信息化过程中构建的各类计算机软件和硬件基础设备,共同为上面3层提供公共基础物理平台服务;数据资源层包括基础地理数据库、各期荒漠化和沙化监测专题数据库、荒漠化和沙化监测动态数据库和支撑数据库等,完成各类数据资源的组织管理与更新维护;应用支撑层在充分利用林业信息化其他相关基础服务的基础上,结合林业信息化体系下的基础地图服务和遥感影像服务等相关基础地理信息服务,调用各类林业资源数据服务接口,完成荒漠化和沙化资源信息与其他类型的林业资源信息之间的互访和互操作,全面实现荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统所需的各类支撑服务,为应用实现层的各个应用系统提供服务共享和调用;应用实现层包括各类业务信息管理与服务应用系统的构建,主要体现在荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统、荒漠化和沙化监测数据服务应用系统和沙尘暴灾害应急服务应用系统等,以满足各层次授权用户的业务应用需求。同时,体系架构4个层面的有机结合与无缝运转,需要荒漠化和沙化监测数据标准规范体系和安全管理体系的有力保障。标准规范体系主要是为信息资源共享和服务、政务协同等工作提供技术准则,安全管理体系主要是通过授权管理、数据保密等提供安全服务,以及通过组织机构、人才队伍、运行机制建设等提供其他保障。此外,本研究涉及的荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统部分在图中用实线表示,而与本研究内容无关的部分用虚线表示,以突出显示研究内容。

1.2 系统分析与框架设计

全国荒漠化和沙化监测以5 a为一个周期进行,采用卫星遥感影像判读和地面调查相结合,以地面调查为主的方法,各级行政单位依据荒漠化和沙化监测相关标准,采集各期监测业务数据,并进行标准化检查和校正,最后把标准化的监测数据汇集至国家级荒漠化监测部门进行汇总分析[2,13-15]。显然,基于荒漠化和沙化业务信息特点和业务应用需求构建的信息管理与应用服务系统应满足以下要求:以“3S”技术为核心,以网络技术为枢纽,以业务应用为宗旨,有效提高监测信息汇集、处理和分析能力,实现荒漠化和沙化土地现状、动态和发展趋势的综合管理与分析,体现信息汇集、存储、传输、管理、利用的规范化、一体化和网络化。因此,基于荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系架构,结合荒漠化和沙化监测信息管理和业务应用需求,本研究设计的系统开发框架如图2所示。

荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务软件系统按多层架构设计,包括4个层次:数据库层、基础服务组件层、功能服务组件层和应用系统层,层与层之间为向下依赖关系,有利于系统的逻辑实现,并能有效隔离不同层次需要解决问题,适用于国家、省、县各级荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统构建和各级系统集成。其中,数据库层采用关系数据库管理系统平台,利用空间数据引擎存储各类空间数据和属性数据,在统一的标准下分别构建多个业务数据库,最终整合形成综合监测数据库,为应用系统提供数据支持;基础服务组件层封装并提供与具体业务应用无关的系统基础功能性组件,为功能服务组件层和应用系统开发提供服务接口,并能为其他业务信息管理与服务系统的构建提供服务重用支持;功能服务组件层封装并提供与具体业务应用相关的功能性组件,如具体的界面布局、业务专题制图、报表业务规则等,即,利用系统基础服务组件,结合荒漠化和沙化监测业务信息管理与应用服务流程和功能需求,开发具有业务应用特点的功能性服务组件;应用系统层是在系统基础服务组件和功能服务组件的支持下,开发荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务应用程序。

图2 荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统框架Figure 2 Framwork of desetification and sandification monitoring imformation management and application service system

2 数据库分析与构建

2.1 监测数据特性分析

中国的第1期监测始于1994年,开展了统一标准、方法和时间的全国范围荒漠化和沙化土地普查和监测工作,采用地面区划调查方法;第2期监测于1999年进行,采用抽样调查的方法;第3期监测于2004年开始,调绘技术由地形图转向“3S”技术,调查方法由抽样调查转向全面调查,成果制作由纸质成果转向电子化成果;第4期监测于2009年开始,沿用第3期调查技术与方法的同时,开始关注动态变化[2-3,15-18]。其中,尤其是第3期和第4期监测的技术路线较为成熟,稳定且具有良好的延续性,因此,本研究着重分析这2期监测业务数据,归纳出监测数据结构与分类体系,如图3所示。

图3 荒漠化和沙化监测数据分类Figure 3 Desertification and sandification monitoring data classification

基于监测数据分类体系,结合调查监测原始数据结构,本研究进一步总结出荒漠化和沙化监测数据具有以下4个特点,并针对数据特点提出了监测数据库构建的原则和思路。①数据量大。荒漠化和沙化监测的对象是全国范围内的荒漠化和沙化土地,各期监测数据均以图斑为基本单位,第3期监测图斑502万个,获取各类信息1.56亿条记录[19];第4期监测图斑592万个,获取各类监测数据2.50亿条记录[20],这还不包括数据整合过程中也生产的大量中间结果数据以及空间分析数据,而且,后继监测会持续不断地积累更多的调查数据、中间数据和分析数据,这就必然需要设计可用性强、易扩展和访问高效的综合监测数据库体系架构,确保海量时空数据的高效管理与深度挖掘。②专题丰富。荒漠化和沙化涉及的专题类型多样,目前主要包括11个:荒漠化土地类型及程度、荒漠化监测区土地利用类型、荒漠化监测区植被盖度、荒漠化土地利用类型、沙化土地类型、沙化土地程度、具有明显沙化趋势的土地、沙化监测区土地利用类型、沙化土地利用类型、沙化监测区植被盖度、沙化土地植被盖度。这就需要分别对各类专题数据进行分析与整合,建立专题数据库,确保各类专题信息的管理和专题图的制作[21]。③动态性强。对于定期开展的荒漠化和沙化监测,不仅要获得不同监测阶段的现状数据,还要依据前后不同时段的数据对比,提取动态变化信息,进行动态变化的时空统计分析。显然,第3期监测与第4期监测的技术路线具有较好的延续性,监测数据具有较好的可比性,可以利用适当的动态分析技术与方法,基于当前这2期数据和后继各期监测数据,设计动态分析数据库模式,以利于对动态变化信息的高效显示、统计、分析和制图。④标准化高。中国已建立符合国情的荒漠化和沙化监测体系,统一和规范了各期监测的内容、任务、周期、技术标准、方法和成果要求,在国家、省、县各个层面上积累的多期海量监测数据会形成监测数据时空序列,则可对同一监测期的不同监测区域进行横向比较,而必须确保各期监测数据可比性这一前提,才能对某一专题的各期监测数据进行纵向分析,因此,需要建立支撑数据库,提供各期监测的代码、元数据、监测模型、统计模板和制图模板等内容,建立各期监测标准之间的对应关系,实现各期监测数据之间有效的映射与转换,形成多期监测一致性数据,以利于各期监测数据的一体化管理与分析。

2.2 监测数据库构建

通过上述监测数据特性分析及数据库构建思路,本研究设计了荒漠化和沙化综合监测数据库方案,在统一的数据库框架下,制定了数据库命名规范,确立了各类表结构和编码规则,通过ArcSDE 9.3.1空间数据引擎在Oracle10.2.0.4g中构建并整合了以下4个数据库。①基础数据库,包括各种比例尺的基础地理信息。主要包括境界线、气候类型界线、居民点、道路、水系等与荒漠化和沙化监测相关的基础地理数据,即,整合全国各期监测的基础地理数据,确保各期监测数据之间空间检索的唯一性。②专题数据库。主要包括荒漠化土地类型及程度、荒漠化气候类型、沙化土地类型、沙化土地程度、沙化土地利用、沙化土地分布区植被盖度、具有明显沙化趋势土地、社会经济状况调查、荒漠化和沙化遥感影像、荒漠化和沙化解译标志图片等各种比例尺的各类专题数据,即:在统一的数据库标准和模式下,把全国18个省的荒漠化调查数据和30个省的沙化调查数据分别导入专题数据库,并进行各类专题数据的校验和整合。③动态子数据库。主要涉及荒漠化土地类型动态、荒漠化土地程度动态、荒漠化土地利用类型动态、荒漠化监测区植被盖度动态、沙化土地类型动态、沙化土地程度动态、沙化土地利用类型动态、沙化监测区土地利用类型动态和沙化土地植被盖度动态等各种比例尺的专题动态数据,即:利用ArcGIS 9.3.1的Model Builder建立多期监测数据综合集成模型,对第3期和第4期监测数据进行集成,提取各类动态专题对应的监测因子,对9类动态分析专题均增加了相应的动态分析字段,并预先提取了动态分析数据存入动态数据库中。④支撑子数据库。包括代码、元数据、监测模型、监测指标、用户信息、空间坐标系统转换、统计报表模型、制图模板、逻辑检查等方面的映射信息,建立元数据和代码等数据之间的对应关系表,即,以第4期监测标准为一致性处理标准,利用PL/SQL8.0在支撑数据库中建立2期监测因子映射关系表,并进行一致性处理。

2.3 监测数据库调优

由于荒漠化和沙化综合监测数据库业务表空间达110 GB,包括62个矢量数据集,20个栅格数据集,20幅国家级专题图,720幅省级专题图等内容,因此,迫切需要针对荒漠和和沙化监测海量时空数据的特点,基于Geodatabase模型,利用Oracle优化器和相关工具,对综合监测数据库进行整体优化和性能调整,使数据库服务器之间的负载有效均衡,以确保海量数据的高效存取与平滑扩展。

在综合监测数据构建、调试和运行过程中,参照压力测试和系统状态反馈信息,本研究采用的优化策略和参数配置主要包括7类:①SQL语句调优,利用Oracle优化器在Rule,Choose,First Rows和All Rows这4个模式下对造成瓶颈的SQL语句进行分析和调整,提高数据操作和访问效率;②Oracle性能参数调整,调整Oracle数据库的SGA,PAGE_SIZE和DB_BLOCK_BUFFERS等相关性能参数,减少I/O次数,改善数据库性能;③索引机制,有针对性地建立属性索引,并在对数据进行读写操作后,在GBDT工具中对ArcSDE自动创建的3级Grid空间索引进行优化调整,确保空间格网索引效率;④多级比例尺综合制图,对常用比例尺级别的数据进行融合,并转换为地图切片,确保专题地图在较小比例尺级别时的快速显示;⑤SDE参数调优,针对空间数据实际传输情况,调整RASTERBUFSIZE,MINBUFSIZE和MAXBUFSIZE等相关参数,基于I/O性能分析,调整ARRAY相关参数,并修改ArcSDE默认连接数和TCPKEEPALIVE默认值,增强空间数据并发访问性能;⑥CACHE策略,调整PACKAGE,TYPE和SEQUENCE等相关参数,并对索引表进行缓存,提升海量数据吞吐率;⑦栅格优化策略,调整影像压缩格式与压缩比、切片尺寸、金字塔和分幅参数等,提升影像数据的访问效率。此外,本研究还建立了备份和恢复策略和机制,确保数据库无缝迁移和灾难恢复。

3 系统功能设计与实现

3.1 系统需求分析

经过对荒漠化和沙化监测信息特点和业务应用流程分析,本研究总结归纳出荒漠化和沙化监测业务的信息管理与应用服务系统需求主要体现为以下6个方面:①对监测数据进行灵活多变的查询和检索;②荒漠化和沙化各类动态变化分析;③荒漠化和沙化各类动态转移分析;④各类统计表的快速统计、报表打印与存储输出;⑤灵活、高效、自动化地输出与打印各种比例尺的各种类型的专题地图;⑥在典型地区进行空间三维飞行浏览与数据查询。

3.2 系统功能构建

本研究采用客户端-服务器(C/S)开发模式实现了荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统,以C#为开发语言,在VS.net 2008环境下,基于ArcObjects 9.3.1,Enterprise Library 4.1,Net Framework 3.5和华表Cell等二次开发组件,构建了基础服务组件库和功能服务组件库,其中,基础服务组件库融合了部分开源容器和组件,如IOC,AOP,Logging和Caching等,集成了ArcGIS基础地理组件和空间数据管理组件等;功能服务组件库包括基于元数据的ORM框架、配置文件管理组件、通用报表统计组件、基于ArcGIS的专题图输出组件等业务组件。

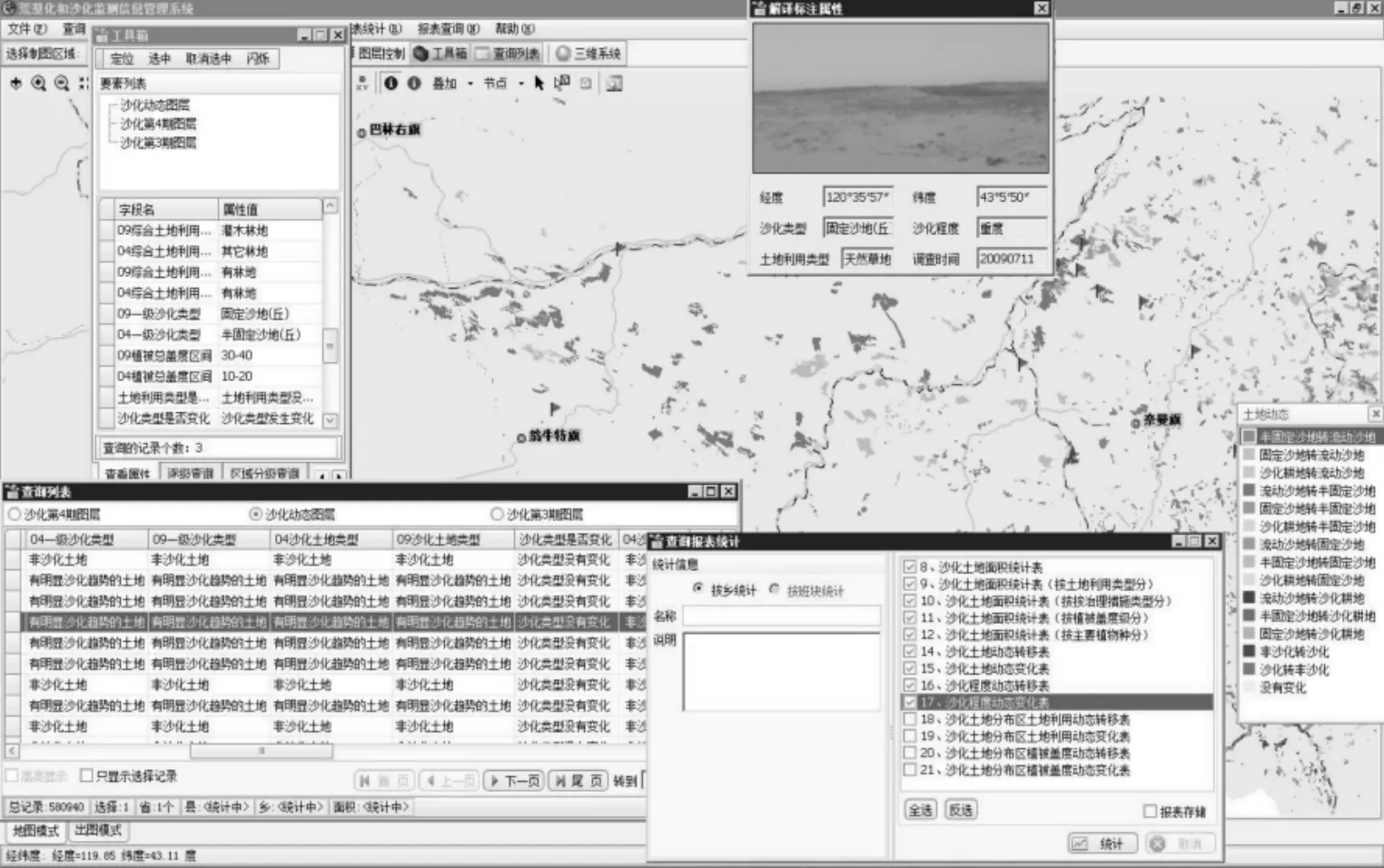

最后,本研究基于上述组件库及其接口,主要实现了6类功能:①查询浏览;②专题时空分析,实现各类专题信息时空分布分析,并对分析结果进行统计、输出和专题制图;③动态时空分析,完成各类动态专题时空变化分析,并对分析结果进行统计、输出和专题制图;④专题制图综合,提供国家、省、县和自由选择区域的20类专题地图编辑与保存、多格式位图输出、打印和预览等功能;⑤报表统计分析,实现国家、省、县和自由选择区域级的22类报表快速统计、查询分析、打印和输出;⑥三维飞行,完成典型地区三维地图的快速查询、地图搜索、专题浏览和模拟飞行等。本系统可以为国家、省、市县各级相关部门的荒漠化和沙化监测与日常管理工作提供信息服务,如图4所示。

图4 荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统主要功能模块Figure 4 Main function of desertifcation and sandification monitoring imformation management and application service system

以荒漠化土地类型及程度分析为例,在地图上画出或导入某一感兴趣区域,查询并统计这一区域内的各期荒漠化土地类型及程度分布信息,分析并统计这一区域的动态变化信息,可把结果导入Excel或Access中进行保存,也可输出相应专题图,并可点击红色旗帜查询解译标志信息,如图5所示。

图5 荒漠化土地类型及程度查询Figure 5 Desertification type and extent queries

以沙化土地类型动态分析为例,可灵活构造动态分析条件对沙化土地类型动态变化情况和变化类型进行分析,检索局部地区详细数据和解译标志等信息,导出分析结果,并进行报表统计和制图,如图6所示。

图6 沙化土地类型动态分析Figure 6 Sandification type dynamic analysis

最后,以荒漠化土地类型及程度专题的三维飞行为例,可以在三维地图上叠加各类荒漠化和沙化专题信息,快速查询和搜索各类专题,并可设定路线模拟飞行浏览,如图7所示。

图7 荒漠化土地类型及程度三维飞行Figure 7 Desertification type and extent queries three-dimensional flight

4 结论与展望

本研究设计并实现了荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务系统架构,作为各级监测和管理部门全面掌握荒漠化和沙化土地时空分布状态和动态变化格局的信息平台,可提供多层次多尺度的快速、准确、实用的荒漠化和沙化信息服务,极大地提高了各级相关部门的工作效率,并且可与全国林业信息化框架下的其他3类资源监测信息服务系统之间进行信息交换和业务协同。

本研究构建的综合监测数据库是全国林业信息化框架中数据资源层的有机组成部分,可与其他资源数据库共同形成“物理分散,逻辑集中”的林业分布式综合数据库,其中的动态分析数据库和支撑数据库的构建方法和技术适用于后续荒漠化和沙化监测数据,可逐步形成多期监测数据时空序列,而且其思路可供其他资源动态分析技术借鉴,而且,本研究设计开发的基础服务组件库和功能服务组件库具有良好的重用性和继承性,可供其他相关信息服务系统开发复用,并与其他组件库无缝融合。进而,基于荒漠化和沙化监测信息管理与应用服务体系架构,可以在以下2个方面继续完善和提升荒漠化和沙化监测信息服务能力。①随着监测业务的开展,可以逐步完善荒漠化和沙化监测时空数据库,并结合生境因素、土地利用变化原因和社会经济状况等数据,分析其演化机制,建立演化预测模型库[22],利用荒漠化和沙化动态演化模拟模型、评价模型和危险性模型等[23-24],构建基于多模型的荒漠化和沙化监测智能管理与预警系统,实现荒漠化和沙化的有效评估和演化趋势的模拟及预测预报;②利用本研究实现的C/S架构下较为成熟的信息管理流程和服务结构,基于已建的综合监测数据库,在Web GIS环境下,重构和优化各类应用支撑服务,可以继续构建浏览器-服务器(B/S)架构的荒漠化和沙化监测数据服务系统,并集成WFS/WMS空间信息服务,进一步为沙尘暴灾害应急服务系统和其他应用系统的构建提供支持,最终全面实现荒漠化和沙化监测信息化。

致谢:本研究获得国家林业局防治荒漠化管理中心(防沙治沙办公室)相关支持。

[1]祝列克.中国荒漠化和沙化动态研究[M].北京:中国农业出版社,2006:4-11.

[2]林进,周卫东.中国荒漠化监测技术综述[J].世界林业研究,1998,11(5):58-63.LIN Jin,ZHOU Weidong.A review desertification monitoring in China [J].World For Res,1998,11(5):58-63.

[3]国家林业局.第4次全国荒漠化和沙化监测技术规定[R].北京:国家林业局,2008:1-2.

[4]高志海,魏怀东,丁峰.基于3S技术的荒漠化监测技术系统研究[J].遥感技术与应用,2002,17(6):330-336.GAO Zhihai,WEI Huaidong,DING Feng,Study on desertification monitoring system based on remote sensing,GIS and GPS [J].Remote SensTechnol Appl,2002,17(6):330-336.

[5]吕春英.基于ArcObjects的河北沽源县土地利用信息系统[D].北京:中国地质大学,2005.LÜ Cunying.Land Use Information System based on ArcObjects in Guyuan County,Hebei Provience [D].Beijing:China University of Geosciences,2005.

[6]张会儒,鞠洪波.荒漠化监测中县级植被监测和评价信息系统的框架结构[J].林业资源管理,2006(4):96-101.ZHANG Huiru,JU Hongbo.A framework of the county-level vegetation monitoring and evaluation information system in desertification monitoring [J].For Resour Manage,2006(4):96-101.

[7]徐子东,任家强,武文波.基于MapObjects的阜新市荒漠化土地信息系统的设计与实现[J].测绘与空间地理信息,2007,30(6):63-65.XU Zidong,REN Jiaqiang,WU Wenbo.Design and realization of the desertification land information system of Fuxin using MapObjects [J].Geom&Spat Inf Technol,2007,30(6):63-65.

[8]苏加强.基于组件式GIS的宁夏中部干旱带荒漠化系统研究[D].银川:西北第二民族学院,2007.SU Jiaqiang.The Study of Central Ningxia Arid Zones’s Desertification System based on Component GIS [D]:Yinchuan:Second Northwest University for Nationalities,2007.

[9]国家林业局.全国林业信息化发展纲要[R].北京:国家林业局,2009:6-8.

[10] THOMAS E.Service-Oriented Architecture(SOA):Concepts,Technology and Design [M].Upper Saddle River:Prentice Hall Press,2005:5-16.

[11]国家林业局.全国林业信息化发展技术指南[R].北京:国家林业局,2009:1-4.

[12]国家林业局.全国林业信息化发展“十二五”规划[R].北京:国家林业局,2011:21-23.

[13]陆诗雷.土地荒漠化动态监测及其技术路线探讨[J].干旱区资源与环境,1998,12(1):7-13.LU Shilei.Dynamic monitoring for land desertification and technological approach [J].J Arid Land Resour Environ,1998,12(1):7-13.

[14]霍艾迪,张广军,武苏里.国内外荒漠化动态监测与评价研究进展与存在问题[J].干旱地区农业研究,2007,25(2):206-211.HUO Aidi,ZHANG Guangjun,WU Suli.Progressing and problems of domestic and international desertification dynamic monitoring and evaluation [J].Agric Res Arid Areas,2007,25(2):206-211.

[15]国家林业局.第4次全国荒漠化和沙化监测实施方案[R].北京:国家林业局,2009:1-7.

[16]国家林业局.全国荒漠化监测主要技术规定(试行)[R].北京:国家林业局,1997:1-6.

[17]国家林业局.第3次全国荒漠化和沙化监测技术规定[R].北京:国家林业局,2003:1-2.

[18]程小红,潘存军,彭建新.新疆第3次荒漠化监测中的问题及其建议[J].云南地理环境研究,2006,18(2):12-16.CHENG Xiaohong,PAN Cunjun,PENG Jianxin.The problem and suggestion of the third desertification monitor in Xinjiang [J].Yunnan Geogr Environ Res,2006,18(2):12-16.

[19]国家林业局.第3期中国荒漠化和沙化状况公报[R].北京:国家林业局,2005.

[20]国家林业局.第4期中国荒漠化和沙化状况公报[R].北京:国家林业局,2011.

[21]国家林业局.荒漠化制图规范[R].北京:国家林业局,2008.

[22]吴彤,倪绍祥.土地荒漠化监测方法研究进展[J].国土资源科技管理,2005,22(1):73-76.WU Tong,NI Shaoxiang.Progress in the study of methods for monitoring land desertification in China [J].Land Resour Technol Manage,2005,22(1):73-76.

[23] SANTINI M,CACCAMO G,LAURENTI A,et al.A multi-component GIS framework for desertification risk assessment by an integrated index [J].Appl Geogr,2010,30(3):394-415.

[24] RASMY M,GAD A,ABDELSALAM H,et al.A dynamic simulation model of desertification in Egypt[J].Egyptian J Remote Sens Space Sci,2010,13(2):101-111.