北美引进大麦种质资源农艺性状分析

朱德馨,田和彬,汪军妹

(1.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南昆明 650201;2.浙江省农业科学院 国家大麦改良中心,浙江杭州 310021)

我国是世界上拥有大麦种质资源最多的国家之一,国外引进大麦种质资源在我国资源库和大麦育种工作中占有相当重要的地位[1]。我国的资源库保存有大麦种质资源近2万份,国外引进行种质近7 000份[2]。早在1966年,我国就从日本引进早熟3号,随后又从日本引入了饲料大麦品种西引2号、苏引麦1号、苏引麦2号和盐引1号等,这些品种的引进与应用在江苏省的大麦育种和生产中起到了重要作用[3]。20世纪70年代末和80年代初,我国又大量引进了美国大麦种质资源,并从中筛选出Mayt B32、Maytl44和Falyt2110 3个四棱皮大麦品种,这些品种在北方春麦区得到广泛推广种植。到20世纪90年代初期,引进的美国大麦品种在黑龙江省已经得到较好的利用,并且进一步推广了Morex、Manker、Azure等品种,其中 Morex推广面积1994年达4 500 hm2,占当年推广面积的62%[4]。国外大麦品种资源的引进与利用,在很大程度上促进了我国大麦育种工作进程和大麦生产。

要科学的利用和评价国外引进资源需要综合地分析和鉴定国外引进种质资源的各项特性,其中农艺性状是最基础且最能真实的反应出品种资源的特点。大麦农艺性状主要有株高、穗长、分孽数、有效穗、千粒重等,株高和千粒重是最直观和典型的性状。株高是衡量粮食作物的主要育种目标之一(抗倒伏性的重要指标)。粮食作物抗倒伏性的强弱影响到粮食作物的产量和品质。大麦根据植株高度划分为4种类型:矮秆型70 cm以下;半矮秆型71~90 cm;中秆型91~110 cm;高秆型111 cm以上[5]。千粒重与原料的品位等级密切相关,是啤酒大麦的主要指标,也是构成产量的主要经济性状之一,大粒资源一直受到研究者的高度重视[6]。

大麦新品种的选育以及大麦生产的发展很大程度上取决于对优异种质资源的占有量和对其研究的深度,对大麦种质资源的鉴定评价是为了更好地对资源进行开发利用,使其发挥更大的作用。本研究对300份北美引进的大麦种质资源进行较为全面的分析评价,旨在了解其特征特性,为充分利用这些资源提供依据。

1 材料与方法

1.1 参试材料

试验材料为300份引自北美的大麦种质资源(二棱大麦163份,六棱大麦137份),所有材料由浙江省农业科学院国家大麦改良中心收集并保存。

1.2 试验方法

所有材料于2008-2009大麦年度在浙江省农业科学院试验农场种植。采用随机区组设计,各材料采用3行区,行长2 m,行距33 cm,人工点播。田间管理与大田生产一致。幼苗生长期考查基本苗、最高苗、有效穗等性状,成熟期考查株高、穗长、穗粒数、千粒重、小区产量等性状。

1.3 试验数据整理与分析

数据处理以及相关分析采用Excel和DPS分析软件[7-8]进行。

2 结果与分析

2.1 农艺性状

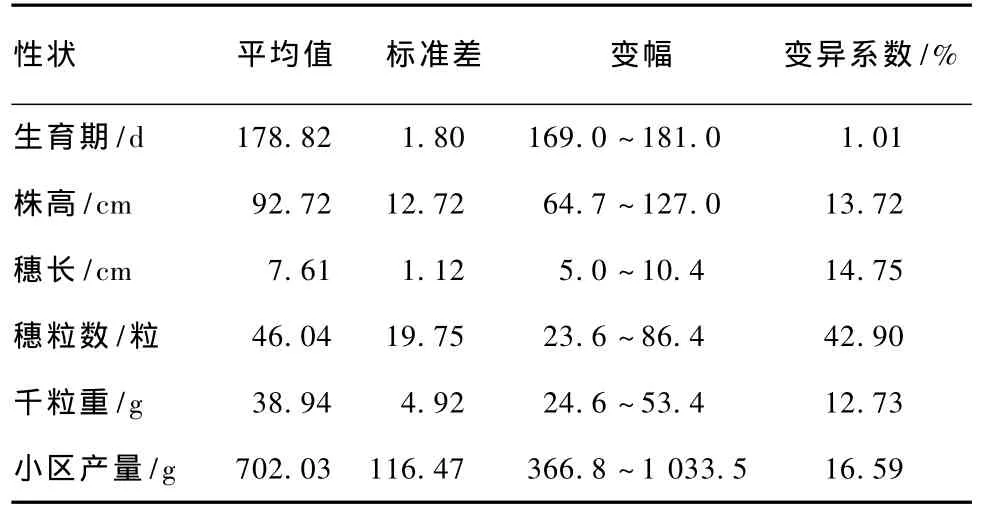

300份供试材料农艺性状均存在着不同程度的变异(表1)。

表1 供试大麦种质各性状的平均值及其变异

全生育期变幅为 169~181 d,平均值为178.82 d。变异系数较小,为1.01%。说明供试材料全生育期相差不大,所有材料成熟期较一致,与对照花30相近。其中生育期最短的材料是Robust,比其他品种早熟7 d。

株高的变化范围为 64.7~127.0 cm,平均为92.72 cm,变异系数为13.72%。参照大麦株高分类标准[5],有8份材料的株高在70 cm以下,为矮秆型材料;114份材料的株高在71~90 cm之间,为半矮秆型材料;154份材料的株高在90~100 cm之间,为中间型材料,占供试材料的51.33%;24个材料株高在111 cm以上,为高秆型材料。本批材料有少数矮秆型优良资源,其他类型分布比较均匀。

穗长变幅为5.0~10.4 cm,平均为7.61 cm,变异系数为14.75%。其中有8个材料的穗长大于10.00 cm,为长穗型材料。其余材料穗长中等偏短。

穗粒数变幅为 23.6~86.4粒,平均值为46.04粒,变异系数为42.90%,二棱与六棱材料在一起统计是引起变异系数较大的原因之一。其中二棱穗粒数变化范围为23.6~34.4粒,六棱为52.8~86.4粒。按照二棱大麦穗粒数≥30粒和六棱大麦≥80粒的标准[9],筛选出58份多粒材料(二棱50份材料,六棱8份)。

千粒重(干基)变幅为24.6~53.4 g,平均38.94 g,变异系数是12.73%。根据国家标准制定的啤酒大麦理化指标,有一级大麦千粒重大于40 g的二棱材料101份和大于35 g的六棱材料83份。300份材料中筛选到二棱千粒重≥50 g的大粒资源4份,没有六棱≥45 g的大粒资源。

小区产量变幅为366.8~1 033.5 g,平均值为702.03 g,变异系数为16.59%。其中有2份材料的小区产量在1 000 g以上。

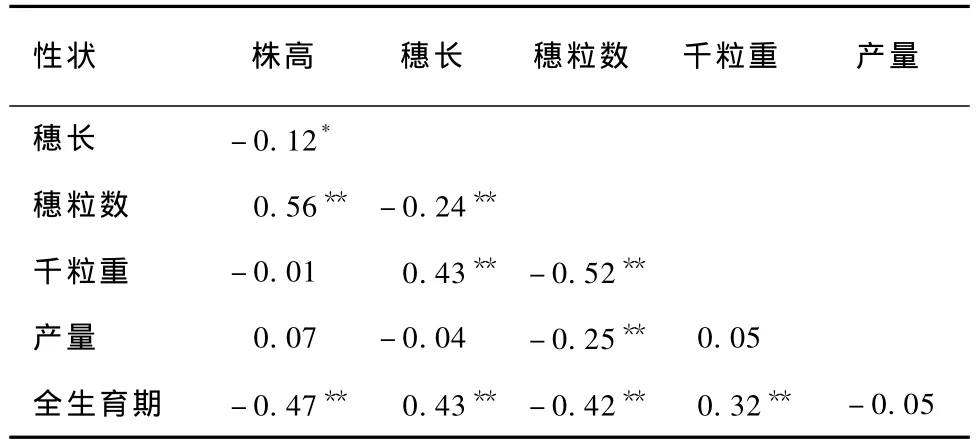

2.2 性状间的相关性

由表2可见,供试大麦种质性状株高与穗长、全生育期呈显著负相关;穗长与穗粒数呈极显著负相关,但与千粒重、全生育期均呈极显著正相关;穗粒数与千粒重、全生育期、小区产量均呈极显著负相关;千粒重与全生育期呈极显著正相关。大麦种质农艺性状间存在着复杂的联系[10]。

表2 供试大麦种质各性状间的相关分析

3 小结和讨论

大麦矮秆、半矮秆品种的价值在于能减小占地面积和增加谷物产量,为培育出矮秆栽培品种,育种家数十年来对大麦矮秆及半矮秆品种进行了不断研究[11]。林 玉 福[12]对 817 份 国 内 外 大 麦 品 种(系)进行了综合分析,发现美国和加拿大材料的二棱品种多表现为高秆和中矮秆。邓婷[2]对北美主要栽培大麦品种农艺性状的分析表明,北美引进二棱材料都表现为中矮秆。周军等[13]对来源于美国AB公司的213份(二棱170份,六棱43份)大麦品种(系)进行鉴定,植株均为半矮秆,其中二棱大麦平均株高71.4 cm,六棱大麦平均株高81 cm。有研究发现,在日本和朝鲜矮秆栽培品种很常见,欧洲栽培品种绝大多数是半矮秆型[14]。本研究结果与上述研究者的报道基本一致,300份材料中筛选出8份矮秆材料,矮秆和半矮秆材料占总材料的38%,株高中间型材料占供总材料的51.33%。何庆祥等[15]对欧美品种在甘肃的表现研究得知,北美洲品种千粒重变幅为38.0~42.0 g,有50%的北美品种千粒重在40.0 g以上。邓婷[2]对北美主要栽培大麦品种农艺性状研究得知,千粒重(干基)变幅为17.61~47.32 g,平均35.99 g,变异系数是18.14%;穗粒数变幅为23~86粒,平均值为47.06,其变异程度最大,变异系数为45.71%。周军等[13]对美国大麦资源通过田间调查及室内考种分析,发现美国二棱大麦与对本地照品种相比,熟期偏晚。这与本研究的结果相符。

从性状间相关性研究来看,侯永翠等[16]的研究结果表明,株高与小穗数、穗粒重相关显著,穗长与穗粒数偏相关为显著负效应。邓婷等[2]研究结果认为株高与穗粒数及穗长相关极显著,穗长与小穗数、千粒重相关极显著。本研究结果也表明,株高与穗粒数呈极显著正相关,但与全生育期呈极显著负相关;穗长与穗粒数呈极显著负相关,但与千粒重、全生育期呈极显著正相关。

从综合农艺性状的分析结果来看,本次收集的大麦材料株高多为中间型和半矮秆型材料,穗长属中等偏短,穗粒数较多,千粒重也较高,多数资源属于高产中晚熟材料。通过分析这批大麦材料农艺性状,筛选到一些单一性状优良的材料。其中株高在70 cm以下矮秆的8份,穗较长的8份,穗粒数较高的18份,千粒重较高的4份,而且综合性状较好的材料也比较多,这些材料可以在育种上进行多元化的利用。

[1]陈晓静,沈会权,乔海龙,等.大麦种质资源形态特征及农艺性状的分析[J].江苏农业学报,2007,23(6):532-535.

[2]邓婷.北美主要栽培大麦品种农艺性状分析[J].西南农业学报,2009,22(3):563-567.

[3]陈晓静,陈和,陈健,等.国外大麦种质资源的评价与利用[J].大麦与谷类科学,2010(2):7-9.

[4]李洁,王伟平.北美大麦品种在黑龙江的研究和利用[G]//中国大麦文集.北京:中国农业出版社,1999:31-35.

[5]卢良恕.中国大麦学[M].北京:中国农业出版社,1996:157.

[6]张万霞,张京,孙立军,等.大麦优异种质农艺性状鉴定和适应性分析[J].植物遗传资源科学,2002,3(2):24-27.

[7]唐启义,冯明光.实用统计分析及其 DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002:308-310.

[8]陈华萍,魏育明,王照丽,等.四川小麦地方品种农艺性状分析[J].西南农业学报,2006,19(5):792.

[9]刘旭,马得泉.中国大麦文集[M].北京:中国农业科技出版社,2001:28-42.

[10]田和彬,汪军妹,华为,等.大麦主要农艺和品质性状的相关性及灰色关联度分析[J].浙江农业学报,2011,23(3):433-438.

[11]Dahleen L S,Vander L J,Franckowiak J D.Characterization and molecular mapping of genes determining semidwarfism in barley[J].Journal of Heredity,2005,96(6):654.

[12]林玉福.大麦种质资源的评价与利用[J].山东农业科学,1996(3):8-11.

[13]周军,梁长欣,党爱华,等.美国大麦资源的引进与利用[J].农业科技通讯,2009(8):100-101.

[14]张万霞,张京,孙立军,等.大麦优异种质农艺性状鉴定和适应性分析[J].植物遗传资源科学,2002,3(2):24-27.

[15]何庆祥,黄乐珊.欧美大麦种质资源在甘肃的生态适应性评价[J].草业科学,2008,25(8):35-39.

[16]侯永翠.大麦资源遗传多样性及贮藏蛋白基因克隆研究[D].雅安:四川农业大学,2005.