“管理层讨论与分析”信息披露——基于供应链构建与解构的多维审视

李燕媛

(中南财经政法大学 会计学院,湖北 武汉 430073)

一、引言

随着大科学、大经济与高新技术的发展,现代会计已逐步走向宏观经济世界,其作用已被提高到挽救地球和维护人类生存与可持续发展的高度[1](P242)。但现行企业报告体系仍植根于工业经济时代,着眼于历史信息的财务报表,面对表外项目、未来趋势与风险等问题时通常束手无策。而长期以来,国内外会计学界、职业界与监管部门都把主要精力集中在财务报表上,被称为财务报告“核心与灵魂”的“管理层讨论与分析”(Management Discussion and Analysis,MD&A)信息却相对被忽视。

我国自2002年正式在定期报告中引入MD&A,至今正好10年。但众多实证研究一致表明,我国上市公司 MD&A信息披露质量总体不高[2][3][4][5]。到目前为止,我国 MD&A不仅未能发挥出作用,甚至还开始成为公司信息披露印象管理和规避法定审计的工具[6]。证监会和上交所近期发布了一系列新文件,对上市公司MD&A披露内容和格式再次进行重大修订与专门规范。然而,提高MD&A信息质量是一项复杂的系统工程,它不仅受披露规范的影响,还受到公司治理、内部控制与信息鉴证等其他诸多因素的影响与制约。这些因素的作用机理与影响方式及程度又各不相同。因此仅从某一方面研究MD&A披露质量的思路可能是片面的。那些认为只要有高质量的披露规范就会生成高质量MD&A信息的观点,可能有失偏颇。

二、MD&A信息供应链构建

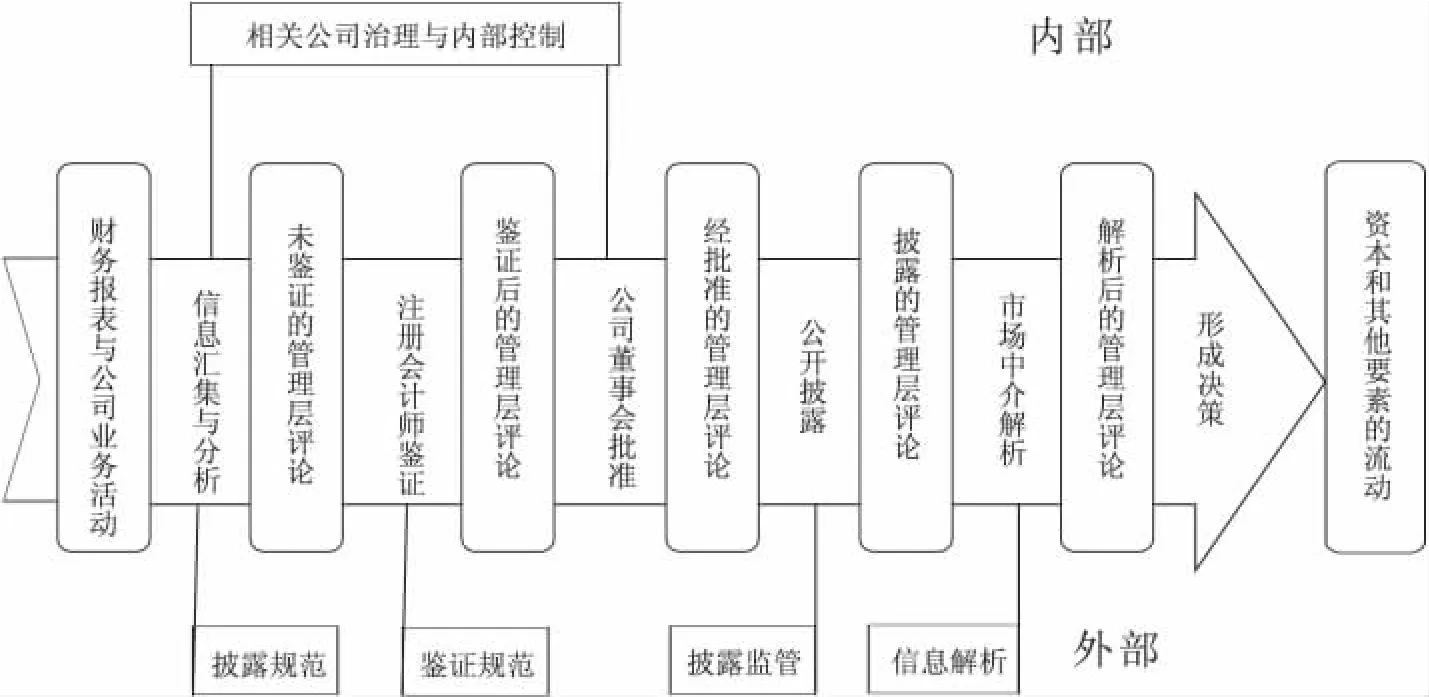

供应链(supply chain)本意是指产品生产或流通过程中所涉及的相关参与者通过系列环节的连接组成的网络结构,现已成为企业管理中的一个重要概念。近年来,国内外开始涌现一些关于“财务报告供应链”的研究[7][8][9][10]。这些研究为解开财务报告“黑箱”之谜,深入剖析财务报告从生成到使用的各个环节,以及有的放矢地提高财务报告质量提供了重要思路。但通过文献检索,目前尚未发现关于MD&A供应链的研究。事实上,如果把MD&A信息视为一种产品,那么,该产品的生产与流通过程同样涉及信息编制、信息披露、信息鉴证、信息分析和信息使用等各阶段及相应参与者,具有环环相扣、渐次推进的特点,可被形象地称为“MD&A信息供应链”。图1简洁和直观地显示了这一概念的核心要素。

图1 MD&A信息供应链结构图

图1不仅考虑环境因素的影响(如相关公司治理与内部控制),还清晰界定了各参与者所发挥的功能及MD&A信息从生成到使用的流转情况,并强调要素与要素、要素与系统、系统与环境的关系,体现了系统论的基本思想。从图1可看出,MD&A信息供应链由MD&A信息披露规范、相关公司治理与内部控制、鉴证规范、信息解析和披露监管五大核心要素所构成,它们之间具有一定的逻辑关联性:第一,目标统一,共同构成了高质量MD&A信息的生成和保障机制。只有保持目标一致,才能形成合力,否则就会造成内耗。而且,各要素之间必须协调,否则不仅难以有效发挥作用,甚至会产生“短板效应”。第二,界限相对清晰,但又相互影响,相互渗透。如,MD&A信息披露规范既是披露标准,也是审计师鉴证的主要依据;公司治理机制中,董事会下属的审计委员会应行使对外部审计师的聘用与沟通职能;而MD&A信息监管则将贯穿于信息供应链的全过程。为深入了解和把握MD&A信息的内在机理与质量决定因素,以下将进一步对MD&A信息供应链的五大核心要素进行解构。

三、MD&A信息供应链解构:核心要素分析

(一)MD&A信息披露规范

MD&A信息披露规范是上市公司编制MD&A的基本要求,也是评价其信息质量高低的重要依据,在整个供应链中至关重要。正因如此,各国尤其是美国十分重视其披露规范的制定。

美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》中就强制要求全面提供公司财务状况分析性信息。自1968年以来,SEC又相继发布了十多项直接针对 MD&A信息披露的公告,1989、2003和2010年发布了详细的MD&A解释性指南,对MD&A各方面的信息披露提供了全面而具体的指导。最值得关注的是,美国还针对XBRL中的MD&A信息披露问题进行了专门规范。这标志着美国MD&A制度进入一个全新发展阶段。总体上,美国MD&A信息披露规范已形成了包括法律、公告和解释性指南三类渐次推进的完整体系。首先,《证券法》和《证券交易法》在整个信息披露体系中起统驭作用,主要规范叙述性信息披露的基本要求;其次,公告主要规范上市公司MD&A信息披露的具体内容,为企业编制MD&A信息提供具体而统一的标准。其制定过程较为严谨,一般都是先发布提案(proposed rule),60天征求意见期后才发布最终规则(final rule);最后,解释性指南主要对MD&A信息各项主要内容的细节进行具体指导,为企业编制MD&A信息提供操作性规范。三个层级层次清晰、易于操作。

我国2000年以前没有MD&A披露规范,相关内容主要分散在“经营情况的回顾与展望”、“经营情况阐述与分析”及“董事会报告”中;自2002年开始,证监会才先后修订半年报、季报和年报准则,将MD&A正式引入上市公司信息披露体系。在这次修订中,除年报准则外,其他准则均要求单独以MD&A为题予以披露。2005年,证监会对年报准则进行了大幅修订,首次细化了MD&A信息披露的主要内容,这标志着我国MD&A制度开始走向规范。2007年12月,证监会再次修订年报准则,紧扣新会计准则的要求,在MD&A中增加公允价值、特殊目的主体等信息披露要求。2011年12月31日和2012年1月5日,证监会又相继发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(修订)和《第30号创业板上市公司年度报告》(修订)的征求意见稿,针对目前MD&A信息披露所存在的问题,要求公司在注重量化分析、增强分析的针对性等方面强化MD&A重非财务信息的披露。而上交所也于2012年2月3日发布《管理层讨论与分析的编制要求》备忘录,对其主要目标、总体要求与编制要点进行规范。这表明我国监管层越来越重视MD&A披露问题。

然而与美国相比,我国MD&A信息披露规范还主要存在以下主要问题:(1)缺乏法律权威性。现行《公司法》、《证券法》和《会计法》均未涉及MD&A,现有规范主要集中于部门规章,尚未上升到法律高度;(2)缺乏统一性。各规范之间缺乏应有的协调,有的甚至相互矛盾。如证监会发布的年报、半年报准则与其颁布的《上市公司信息披露管理办法》内容就不统一:前者要求将MD&A纳入“董事会报告”中予以披露,而后者则要求单独成节以MD&A为题进行披露;(3)缺乏针对性和操作性。现有规范主要集中信息披露内容与格式准则中,较为零散,既没有针对MD&A的专门文件,又没有相应的解释性指南或指导性范例;(4)披露责任不明,缺乏相应的免责条款。现行规范只对MD&A应披露的主要内容进行了初步规范,既缺乏对披露义务人相关责任的明确认定,也缺乏对披露义务人权利的保护。这些问题无疑将严重影响到我国上市公司MD&A信息披露质量。

(二)相关公司治理与内部控制

相关公司治理与内部控制是MD&A信息生成最核心的微观因素,也是保证其披露质量的重要机制。

首先,从公司治理来看,其治理结构十分关键。美国属于单层治理模式,即董事会集执行职能与监督职能于一身,无监事会。因此美国特别强调董事会对MD&A信息披露的责任,即识别影响公司当期财务状况和经营成果的重要趋势与因素,可能影响公司未来财务状况和经营成果的重要趋势与因素,并立足管理层视角提供分析与评价。SEC还要求公司董事长亲自参与撰写MD&A。而我国公司治理结构属于混合模式:一方面,从《公司法》看,采用的是类似于日本的水平式双层模式,即董事会和监事会并行;另一方面,证监会所颁布的《上市公司治理准则》突出强调了独立董事制度,同时又要求上市公司根据《公司法》设立监事会。这样一来,独立董事和监事会都作为监督方,在职责方面就可能存在重叠和交叉,要么导致重复监督,要么相互推诿,容易造成公司监督机制的紊乱。

其次,就内部控制而言,它是防范MD&A错报和漏报行为的第一道防线,也是保证MD&A真实、完整的内在机制。我国财政部、证监会、审计署、银监会和保监会于2008和2010年相继联合发布了《企业内部控制基本规范》和包括18项内容的《企业内部控制配套指引》,该指引自2012年1月1日起在上交所、深交所主板上市公司执行。至此,我国内部控制规范已涵盖战略、运营、合法合规及战略实现等内容,其要求已经超出美国所要求的财务报告内部控制范围。而目前我们所面临的最大挑战是如何将这些规范切实、有效地加以执行。

(三)MD&A信息鉴证

美国AICPA和SEC一直都十分重视MD&A鉴证问题,尤其是AICPA下属的审计准则委员会(Auditing Standards Board,简称ASB),自1987年就成立了MD&A专项工作小组。该小组自成立之日起,就将起草一份MD&A鉴证业务标准公告(Statement on Standards for Attestation Engagement,简称SSAE)作为主要工作目标之一。从1997起,ASB陆续发布了三项专门公告:SSAE建议稿、SSAE No.8、SSAE No.10,对MD&A审核与审阅业务承接、业务计划、鉴证程序以及鉴证报告的编制等各个环节均提供了全面而具体的指导,可操作性强。总体上,美国MD&A鉴证所采用的是审核与审阅相结合的模式,其中,审核提供较高程度的合理保证,而审阅则是一种有限保证。这实质上体现了循序渐进的特点,值得我们借鉴。

根据最新修订的审计准则第1521号《注册会计师对含有已审计财务报表的文件中的其他信息的责任》的规定,注册会计师没有专门责任确定其他信息是否得到适当陈述,只需阅读其他信息,以识别是否与已审财务报表存在重大不一致或对事实的重大错报,只有存在重大不一致和对事实的重大错报时,注册会计师才需要做出应对。可见截至目前,我国证监会既没有规定必须对MD&A进行鉴证,又没有规定注册会计师必须或应该对MD&A的全部或部分进行某种程度的审核、审阅或相应的评价,更没有直接针对MD&A信息的鉴证准则或指南。尽管现行注册会计师执业准则中,《鉴证业务基本准则》、审计准则第1521号、审阅准则第2101号、其他鉴证业务准则第3101号和第3111号,对报表与非报表信息的审阅或审核业务承接、业务计划、执行程序以及报告等方面作出了一些较为宽泛的原则性的规定,对实施MD&A鉴证有一定的借鉴意义。但这些规定并非直接针对MD&A,难免出现“真空地带”或规定过粗、针对性不够、操作性不强等问题。

(四)MD&A信息解析

MD&A信息要有效发挥作用,除了高质量的信息披露外,还要求使用者能对全面理解、准确把握所披露的信息,并能根据需要进行一些深入挖掘和技术处理。但绝大部分使用者可能并不具备这种信息解析能力,即使具备,分开进行,其成本也十分高昂。因而,MD&A信息解析制度的运行主要借助证券分析师、评级机构等中介机构功能的发挥。

美国早在20世纪60年代便出现了专业的证券分析师,且行业自律规范十分严格。证券分析师必须严格遵守《职业行为道德准则守则》,否则将有停牌、吊销资格、处以罚款、送交法律部门等处罚。SEC还经常对投资银行的分析师进行审查。而我国证券分析师制度尚处于初级阶段。虽然中国证券业协会于2005年修订发布了《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》,但我国的证券分析师,无论是从信息来源、关注域与信息关注深度,还是从分析工具与报告质量看,其总体水平都较为落后[11][12]。就评级机构而言,拥有近百年历史的标准普尔、穆迪、惠誉等国际三大评级机构都出自美国。早在20世纪90年代初,美国国际财务分析与研究中心(Center for International Financial Analysis and Research,CIFAR)就创立了上市公司信息披露评级体系。而我国目前的信息披露评级工作仅由深圳证券交易所采用优秀、良好、合格和不合格四个等级每年发布所辖上市公司的整体信息披露质量等级。

(五)MD&A信息披露监管

美国SEC十分注重对MD&A信息披露的监管,除了对其信息披露、信息鉴证有专门的制度约束外,还特别注重日常监管和行政执法监管。其中,日常监管主要由SEC下设的公司财务部定期或不定期地展开。正如1933年《证券法》所指出的那样,SEC对MD&A采取了十分强硬的姿态。如果事实确凿,MD&A披露不充分将产生法律责任[13](P127),包括行政责任和民事责任。目前我国对MD&A信息披露的监管主要还停留在专业规则方面,而日常监管与行政执法监管基本处于缺位状态,而且,其专业规则监管也仅限于披露规则,缺乏专项鉴证规范。可见,我国MD&A信息披露监管与美国相比还存在较大的差距。

四、主要启示与相关建议

根据上述分析,从整个供应链角度看,MD&A信息披露质量受披露规范、相关公司治理与内部控制、信息鉴证、信息解析与信息监管等多维因素的合力影响,供应链上各个要素的发展水平与协同效率,共同决定了一国MD&A信息披露制度的发展演进水平和该国MD&A信息披露质量的高低。美国之所以每个环节都相对成熟而其MD&A披露质量同样问题频现,可能正是因为MD&A信息供应链上各环节相互脱节,各行其是,缺乏相互配合。而从供应链角度看,我国MD&A制度最突出的问题便在于,目前仅仅对披露内容制定了一些规范,其他方面如监管、鉴证与解析环节,或十分薄弱或尚未涉足。但MD&A作为一种整合性制度安排,仅有披露规范远远不够,我国必须积极关注MD&A披露监管、信息解析及相应的公司治理与内部控制等配套制度建设。为此,本文建议:

第一,建立一个层次清晰、易于操作的MD&A信息披露规范体系。首先,应制定易于操作的MD&A信息披露指引,对披露责任、质量要求和主要内容等加以系统规范。其次,应组织专家编写一些高质量的MD&A披露范例。MD&A信息披露具有很大的灵活性和一定的主观性,年报准则和披露指引不可能穷尽所有披露项目,或难以详细规定各项目的披露程度。因此可考虑由证监会牵头组织一批谙熟国内外MD&A披露规范和披露实践的业界专家,提供一部分MD&A披露范例供上市公司参考,同时也可作为监管审查的标准。

第二,从法律法规上明确和强化公司股东大会、董事会和监事会对MD&A信息的披露责任,建立相应的责任追究机制。董事长或总经理作为第一责任人,应当参与MD&A披露过程,董事会秘书负责具体协调,监事会负责监督,股东大会则负责审议。同时,必须适时修订2002年发布的《上市公司治理准则》,因为我国市场环境和制度环境已发生重大变化,公司治理实践不断发展,其部分规定已不合时宜,不能完全满足公司治理和市场发展需要。证监会应进一步对现有的公司治理指导思想和具体做法进行全面评估,充分吸收国内外公司治理的研究和实践成果,适时对现有公司治理准则作出修订,为提升公司治理水平、提高公司信息披露质量提供强有力的制度保障。

第三,充分发挥注册会计师的鉴证监督作用。在现阶段,注册会计师在财务报表审计过程中必须加强对MD&A等其他信息的关注;若因其他信息形成重大瑕疵而导致的审计失败,应追究审计师相应的法律责任。同时,应尽早制定MD&A信息鉴证指南或准则,考虑分阶段、分地区、分行业逐步试行MD&A鉴证,先鼓励或引导上市公司或特定信息用户在IPO、重大并购重组或再融资等特定情况下自愿聘请CPA对MD&A的遵循性、完整性、一致性、相关性、合理性等进行评价,等到时机成熟,再考虑在上市公司中全面施行。

第四,紧密联系我国实际,积极研究和构建一套科学完整的MD&A信息披露测评体系,并大力培育和发展证券分析师、评级机构等市场服务中介,由它们根据其拥有的专业知识和规模优势,就公司MD&A信息披露质量进行相应的解析或评价,对上市公司形成督促和警示。评级机构还可以定期发布上市公司MD&A披露质量排名。

第五,重视并采用多种途径加强对MD&A信息披露的监管。一方面,监管机构应根据公司治理结构、公司规模、股权性质、业绩水平和负债水平及所处的行业等不同特征实行分类监管和分行业监管。同时,应从政府监管层面界定MD&A信息披露和商业秘密的关系,并借鉴美国的经验设立安全港规则,为前瞻性信息披露和自愿性信息披露提供免责制度。另一方面,在进一步明确证监会和交易所信息披露监管分工的基础上,建立上市公司信息披露动态监管系统。采用定期检查、不定期抽查和专项检查相结合的监管方式,多管齐下,及时发现和查处信息披露中的各种违法违规行为,加大处罚力度,提高监管效率。此外,还应充分发挥新闻媒体及社会舆论等各种社会力量和市场力量,实现上市公司信息披露全方位监督。

[1]郭道扬.会计史研究(第三卷)[M].北京:中国财政经济出版社,2008.

[2]李常青,王毅辉,张凤展等.上市公司定期报告“管理层讨论与分析”披露研究[R].上海证券交易所联合研究计划第十四期课题报告,2005:1-75.

[3]徐利飞.上市公司半年度报告的管理层讨论与分析的披露现状分析[J].山西财经大学学报,2007,29(1):136-139.

[4]刘昱熙.投资者对“管理层讨论与分析”信息披露的需求——对机构投资者的问卷调查[J].南京审计学院学报,2009,6(1):1-6.

[5]钱文彪.上市银行“管理层讨论与分析”披露质量分析[J].财会月刊,2011,(20):23-24.

[6]李燕媛,李晓东.管理层评论信息质量原则的国际比较与启示[J].会计研究,2009,(1):54-59.

[7]陆建桥.后安然时代的会计与审计——评《美国2002年萨班斯—奥克斯利法案》及其对会计、审计发展的影响[J].会计研究,2002,(10):33-42.

[8]方红星.公众公司财务报告的披露、分析与解释机制[J].会计研究,2005,(4):30-35.

[9]International Federation of Accountants(IFAC).Financial Reporting Supply Chain:Current Perspectives and Directions[R].2008,(3):1-4.

[10]International Federation of Accountants(IFAC).Financial Reporting Supply Chain:Theme 4,AGlobal Language for Business Reporting[R].2011,(3):1-6.

[11]胡奕明,林文雄,王玮璐.证券分析师的信息来源、关注域与分析工具[J].金融研究,2003,(12):52-63.

[12]胡奕明,林文雄.信息关注深度、分析能力与分析质量——对我国证券分析师的调查分析[J].金融研究,2005(2):46-58.

[13]Thomas Lee Hazen.The Law of Securities Regulation[M].张学安,等,译.北京:中国政法大学出版社,2003.

——基于信息披露与实施效果的检验