数学情境生活化 生活问题数学化

姜利久

(三明市梅列区教师进修学校,福建 三明 365000)

数学即生活,数学不只是一些毫无生命意义的数学符号的集结,而是人们在对客观世界定性和定量刻画的基础上,逐步抽象概括,形成方法和理论,并进行应用的过程。数学教学也不是刻板的对知识的传授,而应遵循源于生活、寓于生活、用于生活的理念,通过数学教学实现数学的应用价值。因此,数学学习活动的过程,就是数学与生活实际相联系的过程,也是引导学生把各种实际问题不断进行数学化的过程。学生能够把各种生活问题进行数学化,不断抽象形成数学概念、总结数学方法、建立数学模型,才能理解和掌握数学,提高学生数学教学的能力,使数学学习成为有意义的学生自觉参与的活动。

一、创设生活化的情境,从生活中提炼数学

数学最早的起源便是因为人们生活的需要。数学教学要让学生知道有物就有数,有物的运动就有数量关系,我们的数学学习是从生活中来,到生活中去的。

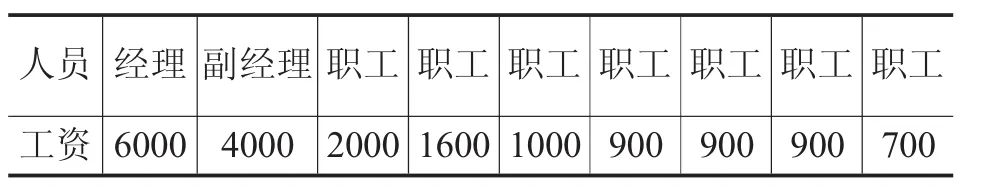

例如,分数的产生就是源于在分物体的过程中,由于无法分到整数个数时,便产生了分数。在教学中,要创设出这样的情境:“把一块饼或一个苹果平均分给2个或3个人时,该怎么分呢?”学生自然会想到把它切成相等的2份或3份,“那么这分得的每一份用什么数表示呢?”这时教师再引出分数的概念,学生自然印象深刻,充分理解分数的来龙去脉。又如在“中位数和众数”的教学中,教师出示一份某公司人员工资表:

人员 经理 副经理职工 职工 职工 职工 职工 职工 职工工资6000 4000 2000 1600 1000 900 900 900 700

引导学生思考用平均数“2000”元表示公司职工的一般工资水平是否合适,然后再组织学生讨论该用怎样的数来表示公司职工的工资水平合适,最后引出中位数和众数的概念。这样使学生充分感受到学习的数学知识就在自己身边,学好这些知识,就能用来解决日常生活中的问题,激发了学生的学习兴趣和求知欲。将学生被动接受知识的过程转变为自觉探究的过程,提高了学生学习的自主性。在此基础上组织学生学习中位数与众数的计算方法及相关知识,就能很好地完成从生活实际问题进行数学化抽象成数学问题,建立数学模型的过程。深化学生对数学知识的理解,提高学生的能力,实现有效、高效的课堂教学。

二、创设生活化的情境,用生活表演数学

皮亚杰的“发生认识论”认为,知识源于活动,没有主体对客体的活动就不可能产生反映和认识。数学教学要把讲台变舞台,让学生充当生活中的角色,这样才能产生引发兴趣、发展认识、渗透情感等诸多效应。

把讲台变舞台,让学生做演员,这对学生而言是很有吸引力的事情。教师可以根据教学的需要,创设表演的情境,使数学问题生活化。如在教学“相遇问题”的知识时,对于相遇问题中的关键要素:相对(相向)和相背以及同向,同时和不同时,相遇和相距等,学生第一次接触理解不透,容易混淆,为了让学生充分理解这些要素,教师可以让两位学生上台表演:

(1)相向、相对、相背而行;

(2)同时、不同时出发;

(3)同时出发、不同时出发相向而行直到相遇;

(4)同时出发、不同时出发相背而行。

这些表演生动真实,费时不多,激发了学生参与课堂教学的积极性,锻炼了学生的心理素质,在此基础上组织学生探究相遇问题的解题思路和方法,建立数学模型,实现生活问题数学化过程。

三、创设生活化的情境,用生活类比数学

许多数学知识往往和生活实际有异曲同工之处。教师要善于发现数学知识与生活现象的相似和相通之处,准确地把握生活现象与抽象概念间的本质关联,引导学生通过直观感知,动手操作或表演,透过现象看清本质,逐步抽象出数学概念,建立数学模型,完成生活现象数学化的过程,从而实现理性与感性的融合。

例如,在一年级教学“加法”的概念时,书上左边的插图画了一个小朋友,左、右两只手各拿着一个气球,右边的插图中这个小朋友把两只手“合”了起来,教师可以引导学生用自己的语言说出这一过程,甚至可以请一个小朋友上台表演这一过程,然后指出这个过程可以用1+1=2这个加法算式表示,学生在观察的基础上很自然地联想到生活现象中把几个东西“合”在一起,就可以表示出加法的内涵就是把“几个数合并起来”。又如,教学简便计算“多减要加”时,学生往往由于受到抽象思维能力的限制无法深刻理解和掌握,教师可以结合生活中的购物问题举这样一个实例:“小明带了253元钱想到商店买一台收录机,到了商店,小明看中了一台标价98元的收录机,就从口袋中拿出( )张一百元,营业员找回小明( )元,这时小明口袋里还剩( )元。”要求学生除了填出上面三个空格,还要用算式表示出还剩多少元的算式来。结果学生列出了这样的算式:①253-98;②153+2;③100-98+153;④253-100+2。在些基础上引导学生将①式和④式连成一个等式即253-98=253-100+2,学生自然能体会到“多减要加”的简便算法的道理。

这样,使数学知识与生活现象相互贯通,在不断把生活问题数学化的过程中实现抽象数学概念,理解数学知识和数学思想,掌握数学学习方法,形成学生的数学学习能力。

四、创设生活化的情境,用生活再现数学

美国教育家布朗认为:“学习的环境应放在真实问题的背景中,使它对学生有意义。”生活本身充满着许多数学因素的内容,教学中融入这些内容,能使学生化难为易、化繁为简、化枯燥为生动地接受知识,进而能使学生认识到生活和数学紧密相关的道理。同时学生在体验、分析、判断、处理生活实例中,不断地学会和积累许多思维方法和数学思想。

例如,教学“千米的认识”,1千米不就等于1000米吗?看起来似乎很简单,可不少学生常在作业中出现“一座楼房15千米”之类的笑话。如何结合学生活动实际,加以理解和掌握呢?课前利用体育课组织学生赛跑,路程1千米(先不告诉学生具体路程,学校操场跑道为200米,则只告诉学生跑五圈,要求他们务必跑完全程)。数学课上,先让学生说说这次赛跑的感受,学生们议论纷纷,说着说着,学生们似乎忘记了这是一节数学课。这时教师话锋一转:“咱们学校操场的跑道是200米,谁能很快算出这次每人跑了多少米?”学生很快口算出答案,“200×5=1000米。”这时告诉学生,1000米还可以用另一种形式来表示,即“1000米=1千米”。“现在你们知道1千米有多长吗?”学生们异口同声地说:“知道了!”几个学生还特别补充一句,“就是我们跑五圈嘛!”这样“1千米”在他们心中烙下了深刻的印痕,因为这1千米路程是他们自己跑出来的,是亲身经历过的生活实际。

五、创设生活化的情境,用数学解决生活实际问题

现代小学数学课堂教学必须让数学知识和学生的生活实际贴近再贴近。学生能在具体的生活情境中抽象出数学问题,又能在实际的生活问题中运用所学知识,使之构成一个完整的认知体系,那么数学知识才能成为活生生的知识,才能内化成学生自己的知识。

例如,“圆锥的体积”的教学,课始教师用多媒体出示了一个圆锥体麦堆说:“农民王大伯在麦场上有一麦堆,想知道麦堆的体积,你们能帮助想出办法解决这个问题吗?”学生在已经掌握了计算长方体和圆柱体体积方法的基础上,经过思考、讨论,有的说:“把麦堆装入长方体大容器里,量出长、宽、高。”有的说:“把麦堆装入圆柱体大容器里,量出容器内部底面半径和麦堆的高,然后再算出体积。”教师在肯定学生认真动脑思考,方法可行的同时,进一步提出:“如果麦堆较大,无法装入一个容器内,或者是一个无法变形的圆锥体铸件,又怎样知道它的体积呢?”学生有了解决这些实际问题的强烈欲望,急切地需要探究个中的奥秘。这时教师再引导学生进行动手操作、实验,通过讨论、实验、观察得出:“圆锥的体积等于与它同底等高的圆柱体积的三分之一”的结论。进而推导出计算圆锥体积的公式V=Sh/3=πr2h/3。最后再回头解决农民王大伯麦堆的体积问题,就迎刃而解了。这样,整节课的教学始终贯穿着需要解决的生活实际问题组织学生进行学习,并首尾呼应,学生的兴趣浓厚、探究的欲望强烈,收到了很好的学习效果。

总之,数学来源于生活,生活中处处有数学。数学教学应努力创设与生活实际相关联的生活化学习情境,组织引导学生借助学生已有的知识经验把新情境下的问题不断进行数学化,建立新的数学模型,抽象形成新的数学知识,了解数学价值,掌握数学方法解决实际问题。教师应尽可能地从数学问题出发,寻找和数学问题相关的生活实例,提供给学生分析、思考,增强课堂教学的实效。树立数学即生活、学习数学服务于生活的观念,把数学知识生活化,生活问题数学化,使数学课堂焕发生命活力。