另类史家黄仁宇

李翊

绕不开的缅北

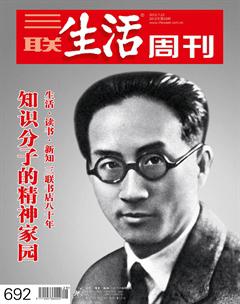

看《黄河青山》里黄仁宇年轻时的照片,形象气质和通常人们心目中“温文尔雅有着真性情”的人文学者形象相去甚远。那时,他是军人,学的是工科,绝没料到中国社会的天翻地覆会影响到他日后的命运,以致要背井离乡到美国,以30多岁的高龄半工半读,从头研究历史。

对黄仁宇的人生轨迹和学术成就的分析,从他人生中第一本书《缅北之战》出发,或许会更清晰。

黄仁宇于湖南长沙长大,自十四五岁起(1932年)就开始向当地报纸投稿,写作热忱自此从未间断。当时《湖南日报》副刊,连续登载他写的世界名人传记,每篇都有他自己手绘的人物画像。1936年,黄仁宇考上天津南开大学电机工程系,不久抗战开始,他放弃读了一年半的大学学业,从军报国,报考军校。在尚未进入军校就读的5个月空当中,他在长沙《抗战日报》觅得记者一职,当时的同事包括大名鼎鼎的剧作家田汉,以及后来成为共产党高干的廖沫沙。

1938年黄仁宇考入成都中央军校,毕业后任陆军14师排长和代理连长。1943年受派由重庆飞往印度,参加中国驻印度远征军,任新一军上尉参谋,为孙立人的部下。在缅甸服役期间,常撰文报道战事,投稿到当时最负盛名的《大公报》。1944年5月在北缅密支那之役,他到前线,被日军藏在树丛中的狙击兵射中大腿,曾受颁陆海空军一等奖章。抗战结束,任第三方面及东北保安司令长官司令部少校参谋。

《缅北之战》只是黄仁宇当年在抗日战场上随手写下的一些战地通讯,仅就写作笔法而言,年轻的黄仁宇比一般的战地记者超出了很多。对此,黄先生有所交代:“我自己有这么一个癖好:我想在文字里注意营以下的动作,而极力避免涉及到高级官长”,“我希望以后所有通讯都以亲自在战斗部队目睹为限”。黄仁宇说:“我很羡慕很多美国记者的做法,这些美国同行不提及战略技术,自己和一线战士共同生活,所以他们的战地通讯,是士兵的行动,士兵的生活,士兵的思想。”

在《八月十四日》这篇文章里,黄仁宇如此写道:“军人的生活像一团梦,整个人生的生命又何尝不像一团梦!”这样的句子体现出了某种对生命的体悟。而在《拉班追击战》中,黄仁宇则描写一座桥下歪倒的一个敌人的尸体。“他的头浸在水里,他是一个大尉,旁边的树枝上晾着泡湿的地图和英日字典。”

事实上,缅北之战后,黄仁宇并没有很快跳出他的军人职业生涯,似乎在34岁之前,一直随波逐流,而在这之后,由于他选择赴美留学,依靠自我努力,成为一代有体系、有价值的历史大家。

2000年1月8日黄仁宇在美国去看电影时心脏病发辞世,结束了他多彩多姿阅历丰富的人生。当天他们夫妇离开在纽约的寓所去电影院时,黄仁宇含笑对格尔说:“老年人身上有这么多的病痛,最好是抛弃躯壳,离开尘世。”随后格尔开车沿赫逊河岸转折,黄仁宇继续讨论身后事。他曾幸福又感慨地说:“我一生经历过中外各阶层的生活,不论是治世乱世,无所不闻,无所不见。现在我个人要做的事都已做了,可一死而无憾也。”

学术和通俗历史之间

在台湾,黄仁宇的作品全部托付给联经出版公司的林载爵。1987年,林载爵从国外念书回台湾后,除了继续在东海大学教书外,也接任了联经出版公司的总编辑职务。他接触的第一个工作便是由联经资助黄仁宇的《资本主义与二十一世纪》写作计划。此时,《万历十五年》已在台湾成为畅销书。

1988年,黄仁宇受邀到台北发表两场演讲,与林载爵第一次碰面,谈话重点都环绕在《资本主义与二十一世纪》的写作上。此行,黄仁宇曾到基隆附近乡下度过一个星期天。他发现电线已达于村内任一角落,这是他一生第一次看到中国人的农村有电线密布,对他来说,非同小可。表面上看来电力及于乡村,工程上并无了不得之处,可是从社会条件上探索,则不是如此简单。“村民是否有使用电力的经济能力与必要?用电价格凭何标准?由何人管制?如何确定会计制度与村费结账程序?这样的一个社会是否有稳定的币制及信用制度支持?有无购买外汇或制造器材的能力?如果电力公司与用户发生争执如何处理?这些问题已触及交通、通信、银行、法律等事项,代表着台湾已度过长期革命。这样的观察,说明了他常常喜欢以小见大来印证他的‘大历史观。”林载爵告诉本刊。

为了实践写作诺言,黄仁宇每写完一章便会寄给林载爵,林成了这本书的第一个读者。为了让黄仁宇有额外收入,林载爵便安排先在《历史》月刊陆续刊载。1991年11月,黄仁宇受邀到台北演讲前一天,这本书也出版了。林载爵把书先送到他下榻的旅馆,让他入住后便可看到多年辛勤写作的成果。“隔天早上我们在旅馆碰面,他拿着精装的书,兴奋之情,溢于言表。他说,他兴奋地整晚不断翻阅。他是一个能够满足于自己努力成果,并懂得衷心表示感激的绅士。”黄仁宇此行的主要目的是在电视台发表《中国现代的长期革命》演讲。由于是录像节目,必须控制时间,也不能中断。黄仁宇后来告诉林载爵,他竟然在来台前,在家中自己对着录音机演练不下20次,以期分秒不差。“我着实吃了一惊,他是这么一个谨慎、认真的人。”

接着,林载爵下定决心要将黄的英文作品《中国大历史》译成中文出版,黄仁宇也欣然同意。“我找了译者译完后,他来了一封信,表达了他对于译文的不安,因此他决定腾出时间自己从头到尾以中文写作一遍。我佩服他的执著与认真,今天大家读到的《中国大历史》是他的亲笔作品,而非翻译。”

黄仁宇在台湾成为知名度很高的历史学者,与其文笔风格有较大原因。黄仁宇的论著多有大的历史架构,以个人人生经历(国民党的下级军官亲身经历对日抗战而体会到中国社会政治结构的问题,以及在美国生活多年对西方文明的认知与反思)对照历史记载,发展出一套对中、西方历史文化的解读。不拘泥于现代论文的写作格式,以较为通俗易懂的方式,将历史似小说般的呈现,故较能吸引广大的阅读群。

然而黄仁宇在学术界却是毁誉参半,褒贬互见,历史学者或汉学家常质疑其半路出家,学术著作不够严谨;骤然处理数百年、上千年的大历史架构,总让历史学者觉得过于冒险,将历史解释简单化。科班里的专家们对黄仁宇更是有所怀疑。一是认为他的文字文学意味足了一些,历史意味自然少了;另一种则是认为黄先生并没有把中国问题说透;第三种意见则是认为黄仁宇考据功夫不够好,行文似乎被观点牵制,历史材料退到了稍微次要一些的位置。

黄仁宇在综论性的回忆录《黄河青山》(1983年以英文撰就,但表明于逝世后方能翻译出版)中屡屡述及他撰写的书〔如《中国并不神秘》(China Is Not a Mystery)等〕在美国难以出版的挫折,以及他与费正清(John K. Fairbank)、亚瑟?莱特(Arthur Wright)等知名汉学家对中国史解读和撰写方式意见之扞格,可见一斑。

“尽管他拥有大量读者,然而学院里却以不同的态度对待他,把他视为介于学术与通俗历史之间的人物。他两次来台,都没有大学历史系邀请他演讲,我为此深感不平。1992年11月,才终于有机会促成他到东海大学的‘中国近代史的出路三场系列演讲。这是他的著作畅销多年后,首次进入大学直接面对大学生。这三场演讲应该是他毕生研究的浓缩与综合,前后呼应,系统道来,场场爆满。他的一丝不苟的性格再度显现出来,每场演讲前,他必定先到演讲场地,了解现场情景,并将当晚演讲中会提到的专有名词和地图,逐一写在黑板上,免得届时为了板书而中断演讲的节奏。然后他会坐在讲台边稍待片刻,脑海中再一次厘清晚上演讲的内容顺序。在开场白中,他也第一次提到《16世纪明代的财政与税收》花了他7年的时间才完成,然而脍炙人口的《万历十五年》却只花了他一年时间,因为以前之摸索,即已奠定了以后研究之基础。”

林载爵认为,不把黄仁宇当做学术界中之人,基本上都没有阅读过他的英文本《16世纪明代的财政与税收》,不知他所下之研究工夫与直接应用原始史料的功力。更没有注意到他在《万历十五年》的“自序”中老早已提道,“《明实录》全书133册,外加29册附录,又无索引可资利用,所以只好硬着头皮,在教书之余每周阅读一册,以两年半时间,阅读完整部《明实录》,并做笔记。可见其功夫之扎实”。

林载爵说:“试想,有几人会去阅读全套《明实录》?这个工夫才是他的‘大历史、‘长期合理性、‘数目字管理等观念的基础。”

林载爵告诉本刊,他1996年8月到纽约拜访黄仁宇。黄仁宇事先寄来亲笔描绘的地图,订好旅馆,安排好两天的行程与晚餐地点,“他做什么事都是这认真,一丝不苟。这两天的活动几乎是他日常生活的精粹,他带我去赫逊河畔喝咖啡,去他最喜欢的餐厅,还去了他最后逝世之地的电影院看了一场电影,也去了伍德斯托克(woodstock),缅怀70年代他还是学生时期的音乐圣地。”

这次见面,黄仁宇告诉了林载爵两件事情。“读过《万历十五年》的人都会对他描述万历皇帝的地下宫殿的情景留下深刻印象,因为犹如亲临现场的报道,出神入化,精彩之至。聊天中当我向他提起这件事,他说:‘我告诉你一个秘密,你不要告诉别人,我从来没去过定陵。说完,表情中有点抱歉,又有点得意。”

也是在这次会面中,黄仁宇告诉林载爵他用英文写了一部回忆录,但牵涉到当事人,在世时不会发表。“但他已转告夫人,当他过世时,请即把原稿寄来给我,由我处理。这个托付,是那愉快的两天里,唯一让我心情沉重的一刻。他也请了他的儿子赶来与我们聚餐,所有这些举措,在他去世之后,我回想起来,莫非就是他有意的安排?”

黄仁宇系列

黄仁宇欢喜宾客,新帕尔兹附近有几家餐馆,是他家待客之处,其中有两家在赫逊河畔,风景优美,这地方也就是他写的《赫逊河畔谈中国历史》名称的来源。另一家中国餐馆,叫“小熊饭店”,地址靠近woodstock,是Rock music发源之处,餐厅背山近水,非常风雅。

1992年下半年,三联书店总经理沈昌文赴美,在赫逊河畔与黄仁宇相谈甚欢。

80年代末,黄仁宇在台湾《中国时报》连载其关于中国历史的漫谈,1989年10月结集出版后,一直在台湾地区非文学类畅销书榜上有名。翌年5月,台湾出版人郝明义先生向三联书店推荐了此书。黄仁宇叙述历史的独特视角,早已引起沈昌文的注意,于是,三联书店很快取得授权,列入“海外学人”丛书。

在沈昌文的记忆中,黄仁宇是一个“颇为有趣的老头”。由三联来出版黄仁宇系列作品的想法,在这次赫逊河畔的会谈中得到了黄仁宇的认可。1994年,三联书店与林载爵积极接洽《资本主义与二十一世纪》与《中国大历史》二书在中国出版的事宜。被冠以“黄仁宇作品系列”而由三联书店1997年5月间整体推出的黄氏四作——《万历十五年》、《赫逊河畔谈中国历史》、《中国大历史》和《资本主义与二十一世纪》——自推出之日起,开始此起彼落地出现在当时各个以人文社科类为主体的排行榜中。核其印数,《万历十五年》书自1982年中华书局首印以来,书出三家之手,累计印数已逾10万册;《赫逊河畔谈中国历史》,书自1992年三联出版,此番合入“系列”,印数近4万;《中国大历史》和《资本主义与二十一世纪》两书首印各2.5万册,3个月不到,批发殆尽,而市场需求仍然旺盛。此后,三联书店还陆续推出了《放宽历史的视界》、《地北天南叙古今》、《关系千万重》等书。

对于曾经为自己的书稿遍寻出版商而不可得的黄仁宇来说,大陆出版界火热的畅销局面难免让他心生感慨。

1975年9月,时任美国纽约州立大学历史教授的黄仁宇,携带妻儿进行了一次耶鲁之行。此行目的是为了他刚刚写就的一部书稿——《中国并不神秘》,寻求该校历史系教授亚瑟?莱特的帮助。亚瑟?莱特是美国著名的史学家兼评论家,有了他的推荐,黄仁宇书稿的出版将会变得顺利许多。

但这却并不是一次愉快之旅。黄仁宇与亚瑟?莱特进行了长达3个多小时的沟通,却没有得到这位学术权威的肯定。莱特建议黄选择具体的研究时段进行细节描述。但黄仁宇却并不这样认为,他一直试图用一种“望远镜”的观点,也就是宏观视野的“大历史观”来诠释中国历史发展的逻辑脉络。两人最终也没能达成一致。

数年后,黄仁宇用“悲愤交加”来形容自己当时的心情。亚瑟?莱特的否定不但断送了这本书的出版之路,也对他的教职产生影响——此时的黄仁宇急需出版一部有分量的著作来证明自己的学术价值。

但有一点让黄仁宇感到鼓舞,莱特肯定了黄所提到的“一部反映16世纪末某一年发生在中国的事”的写作计划。这本来是黄仁宇为《中国并不神秘》撰写的姊妹篇,按照黄仁宇的构想,《中国并不神秘》描述的是中国历史的纵切面,概述2000年来中国历史的高峰和低谷。而其姊妹篇则是中国历史的横切面,以帝国晚期为切入点,叙述帝国内部的运作状况。黄仁宇准备用这个时代的几个人物的综合传记来反映帝国统治的方方面面。而莱特则提议让他参考朱东润撰写的《张居正大传》,同时提醒黄仁宇要避免著作成为小说和历史的混杂体。

一年后,黄仁宇的新书稿完成,取名《无关紧要的1587年:明王朝的衰落》,但却怎么也找不到合适的出版社。美国出版界,对商业性和学术性的分野极为严格,大学出版社认为这部书过于文学化,而商业出版社则认为这部书过于学术。无奈下,黄仁宇自己动手将书稿译成中文,并定名为《万历十五年》,托人带到国内寻找合适的出版机会。这已是1979年,距离成稿已经3年。

中文版由黄苗子转呈中华书局时,交到当时的责任编辑傅璇琮手上。此时,“文革”刚刚结束不久,史学研究还深受意识形态的影响,出版这样一部非内地学人撰写、同时观点和传统迥异的著作无疑需要极大的勇气。傅璇琮在审稿意见中提到“书名虽然是《万历十五年》,但实际论述的是明朝中期的社会情况,着眼点是较广的”。由于作者的中文写作与中国读者的阅读习惯有较大差异,故双方商定由当时在中华书局做编辑工作的沈玉成进行文辞润色,黄仁宇对沈玉成修改后的书稿极为满意,双方书信往来,商定修改长达3年之久,直到1982年,书稿最终定稿。

黄仁宇通过惟妙惟肖的勾勒,为读者创造了一个虚拟的“历史现场”,让读者好似直接目击事情发生的过程,且又得以窥见这些历史人物的内心世界。英文版《万历十五年》的两则封底书评,颇值玩味。一是拉铁摩尔(David Lattimore)的看法,他认为该书“不凡而又富有思想。……怀着诗人或小说家的喜悦,将寻常的末端小节转变为揭示其意义闪现的观点喜悦,将寻常的末端小节转变为揭示其意义闪现的观点”。另一则是美国著名小说家厄普代克(John Updike)的评论,他指出:“尽管深富历史学识,然而《万历十五年》却也具备着卡夫卡(Kafka)的优美而又令人顿挫之故事《中国万里长城筑成之时》(The Great Wall of China)的超现实的虚构特质。”

“黄仁宇的书提供了一种对当时的中国人来说,具有颠覆意义的叙述历史的新方式。在此之前,建国后国人的历史写作,受苏式教科书的影响巨大,几乎所有的历史书都是一种模式,一种口吻,一种角度。黄仁宇是把分析的工作放在一个叙事的架构里,而且在个人见解与文字表述、叙事与分析之间,并没有任何的断裂。遗憾的是,在大部分的职业史家的作品里(中文世界尤然),这类断裂的现象极其明显,因为多数的历史学者已不再‘说故事了。黄仁宇的这本书别开生面,每一位阅读这本书的人都会受到触动,原来历史可以这样写,原来历史是如此的有趣、复杂、丰富,原来历史人物并不像我们教科书上讲的那样单调、格式化。”“黄仁宇作品系列”的责任编辑、现任三联书店副总编辑潘振平说,“这之后出了很多诸如《上海1862》、《1900》等以某一年份发生的事为主干叙述历史的模仿本。”“《万历十五年》中华书局在1981、1985年印了两次,共销了4万册。转到三联书店后,年年印,好的年份3万多册,保持每年销1万册的数量。成了常销书。一本书能常销10年以上,说明它已经跨越了年龄层。以此反观出版界普遍存在的学术著作出版难的状况,说明学术界在如何将历史传统转化成大众都能接受的知识上是有欠缺的。”

潘振平说,1989年以来,台湾和大陆都有反思中国历史的需要,黄仁宇写的是历史,但其落脚点仍在中国现代化的转型。当经济发展到一定程度,回过头来再看黄仁宇笔下的历史和文化,与我们已经接受的框框里的东西是不一样的。“到底什么是历史?历史应该怎样呈现?是历史书展现给我们的一个个人名、数据和故事,以及隐藏在这些下面的所谓规律?恐怕不是。历史不是死的,过去的东西并不代表已经死亡。历史是活生生的人创造的,灌注了活生生的人的精神和创造力,所以应该有鲜活的生命。可悲的是,在我们的历史学著作中,看不到任何生命的迹象。所幸的是,《万历十五年》是一部活生生的人的历史,这是它最大的价值所在。至于黄仁宇在他的全部著作中努力建构的大历史观,体现出来的更多是概念的传播价值,而非为解决实际问题提供某种思路或方法。对于那些在掌握所从事职业所需知识之外仍有不断寻求新知识需要的新型知识分子阶层而言,黄仁宇的作品无疑提供了很好的思考和言说话题。作为一种非纯粹符合大陆传统学术规范但又观点新颖、叙述独特的学术著作,正适合三联书店。”