雨水收集利用系统的探讨

糜思慧

(上海现代建筑设计(集团)有限公司市政工程设计院,上海200041)

0 前言

随着城市化的进一步加速,城市缺水的矛盾也进一步加深,环境与生态问题也同步扩展。为了解决缺水、环境、生态等一连串的矛盾,人们开始关注雨水的收集和利用。近十年来,城市雨水利用技术有了突飞猛进的发展,以适应现代化城市对水资源的保护和城市水生态环境保护,以及可持续发展的要求。

现代城市雨水利用是一种新型的多目标综合性技术,可实现目标有节水、水资源保护、控制城市水土流失和水涝、减少水污染和改善城市生态环境等。目前上海许多住宅小区也以改善和提高人们居住环境和生态环境为目标和出发点,已逐步建设了分散住宅和建筑群集中式的雨水集蓄利用中水系统;屋顶绿化雨水利用系统;生态小区雨水综合利用系统等。

1 雨水收集利用的必要性

随着城市的建设发展,一方面浇灌绿化、冲洗马路、消防等公益用水及洗车等新兴用水行业的增加加重了自来水供应的负担,另一方面在暴雨季节也会给城市带来雨水排放的困难。雨水收集利用正好解决了上述两个问题,并且可以减少城市道路雨水径流量,减轻城市排水的压力,所以雨水收集利用系统的设计是十分必要和及时的。

2 雨水收集利用的可行性

根据雨水利用的相关规范,权衡技术带来的效益和所投资金,雨水收集利用适合于年降雨量400 mm以上的地区,对于年降雨量小于400 mm则不提倡。参照农业雨水利用的经验,年降雨量小于300 mm的地区不提倡发展人工汇集雨水灌溉农业,而注重发展强化降水就地下入渗技术与配套农艺高效用水技术。所以年降雨量小于400 mm的城市可采用雨水入渗。

因此雨水充沛是雨水收集利用的先决条件,根据资料统计,上海市年均降雨量1 164.5 mm,年均最大月降雨量169.6 mm(6月),南京市年均降雨量1 062.4 mm,年均最大月降雨量193.4 mm(6月),杭州市年均降雨量1 454.6 mm,年均最大月降雨量231.1 mm(6月),江浙沪一带的气候特征可以发展这一系统。汇流的介质里屋面是一个最好的雨水收集点,其水质相对较好,便于收集,宜于直接利用。另外马路、广场、操场、绿地等也是收集雨水的好地方。所以江浙一带有足够的雨水,有足够的雨水收集场所,雨水收集利用是可行的。

3 收集雨水的方法

(1)地下蓄水池,用于收集屋顶、庭院和地面的雨水,所收集的雨水主要用于洗车、浇灌绿化、水景喷泉或消防用水等。蓄水池的结构主要为钢筋混凝土,并设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。这种蓄水池还需要收集、输送系统,因此,技术要求高,投资较大。

(2)地上储雨容器(桶、罐),多用于收集屋顶雨水,所收集的雨水主要用于庭院洒水、浇灌花草,节约自来水。储雨容器主要为铁桶、塑料罐和其他容器等,体积一般都小于1 m3。根据水的用途可以考虑安装或不安装初期雨水去除器。这种储雨装置可以直接接在雨水立管上,制作简单。

4 某基地屋面雨水收集利用的设计实例

该基地的水是作为主要景观元素提供了多样性的景观效果,水系设计的主旨体现为水资源的节约利用——最为理想和经济的净水资源是通过屋顶排水收集而来的自然降水。为了在非雨季也能够有可利用的水资源,收集的屋顶雨水将被储存在地下蓄水池中,并通过砂滤池处理后经水泵打入湖内,以此来弥补湖水的蒸发损失(见图1)。

图1 屋面雨水收集利用实例示意图

4.1 屋面雨水量计算参数

(1)江苏省某市暴雨强度公式:

式中:P——暴雨重现期,屋面P=10 a;

t——降雨历时,min。降雨历时公式如下:t=t1+m·t2(min)

式中:t1——地面积水时间,t1=5 min;

t2——管内雨水径流时间, min;m——管道折减系数,m=1~2;

q——暴雨强度,L/s·hm2。

(2)雨水量计算公式:

Q=q·ψ·F(L/s)

式中:Q——雨水设计流量,L/s;

q——设计暴雨强度,L/s·hm2;

ψ——径流系数,平屋顶0.85,绿化屋顶0.35;F——汇水面积, hm2。

(3)粗糙系数:塑料管 n=0.01。

(4)管道最小设计流速为0.75 m/s。

4.2 雨水利用系统

基地屋面雨水利用系统是利用生态学、工程学、经济学原理,通过人工净化和自然净化的结合,雨水集蓄利用、渗透与园艺水景等相结合的综合性设计,从而实现建筑、园林、景观和水系的协调统一,实现经济效益和环境效益的统一,以及人与自然的和谐共存。这种系统具有良好的可持续性,能实现效益最大化,达到意想不到的效果。一般包括屋顶绿化、水景、渗透、雨水回用、收集与排放系统等。

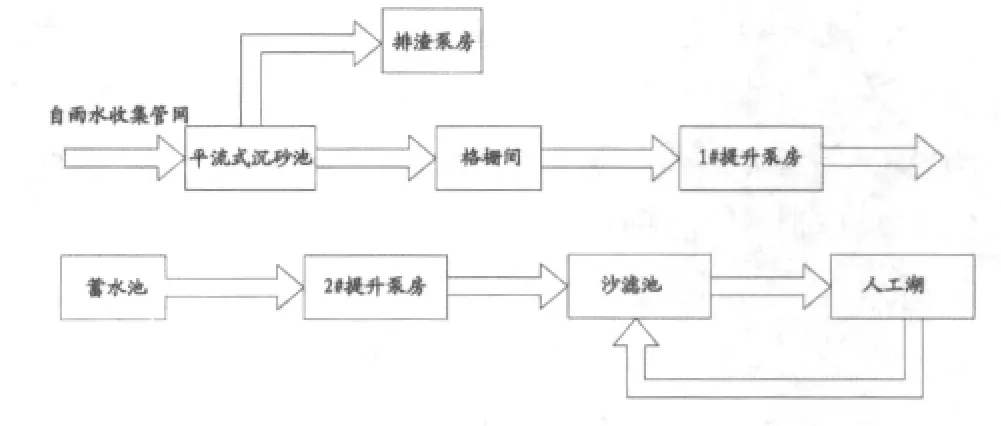

基地的屋顶总面积约7.5 hm2,屋面雨水由屋面雨水管道收集经沉淀池预处理后进入5 000 m3的蓄水池中,主要用于基地内人工湖的补水、景观水供给以及浇灌。该基地为了保证收集雨水的干净,设计了两套雨水收集系统,将屋面雨水收集与其他雨水分开。基地内屋面雨水由立管接至屋面雨水管道集中收集后至平流式沉砂池,然后经格栅间由1#提升泵房提升至蓄水池,接着再由2#提升泵房提升至沙滤池处理,最后排放至人工湖。工艺流程见图2所示。

图2 工艺流程图

雨水通过沉砂池、蓄水池去除了较大颗粒的污染物,然后再经过沙滤池进一步净化,最后接至人工水体。通过水体基层、水生植物和沙等处理,使水系统达到一种良性循环,使建筑、生物、水等元素达到自然的和谐与统一(见图3)。

图3 屋顶雨水收集示意图

4.2.1 屋顶设计

屋顶绿化是一种削减径流量、减轻污染和城市热岛效应、调节建筑温度和美化城市环境新的生态技术,也可作为雨水集蓄利用和渗透的预处理措施。

植物和种植土壤的选择是屋顶绿化的技术关键,防渗漏则是安全保障。植物应根据当地气候和自然条件,筛选本地生的耐旱植物,还应与土壤类型、厚度相适应。上层土壤应选择孔隙率高、密度小、耐冲刷、且适宜植物生长的天然或人工材料。屋顶绿化系统可提高雨水水质并减小屋面径流系数,有效地削减雨水径流量。

目前国内还推出一种积水树脂雨水屋檐槽,并且和雨水立管连接为一体。这种树脂雨水屋檐槽首先不会因为雨水等原因变质,能够柔和的阻挡负荷;其次它的形状将滴水量控制在最小范围,大量雨水不会从屋檐流下,并且不容易受污染,具有清洁感的檐头还能清晰地勾勒出住宅的轮廓。

4.2.2 平流沉砂池

雨水中可能存在很多漂浮物和大型颗粒物,为防止这些杂物进入蓄水池,之前设置沉砂池。初期雨水的污染物含量很高,如果将这部分雨水排除可以大幅度减轻处理设备的负担。所以在设计时将初期雨水(2~5 mm)弃流,就近排入基地另一路雨水管道。平流沉砂池内设有进水井、沉砂池和排渣泵房。

进水井首先接纳屋面雨水收集系统的雨水,井内设有溢流管、进水闸门,结构形式采用钢筋混凝土结构。进水井后进入沉砂池,设计水平流速0.25 m/s,有效水深1.04 m。沉砂池设二格,结构形式采用钢筋混凝土结构,池底泥砂斗集中排至排渣泵房,泥渣经潜污泵提升后打入市政污水管道。

4.2.3 格栅间

水流经过平流式沉砂池后去除大颗粒后进入格栅间,再去除小颗粒进入蓄水池,结构形式采用钢筋混凝土结构。过滤掉的颗粒选用格栅除污机2台,栅条间隙为20 mm,格栅安装角度75°。鉴于格栅间空间较小,选用回转式格栅除污机。

4.2.4 1#提升泵房

格栅间后为1#提升泵房,泵房内设潜水混流泵4台。泵房采用地下式钢筋混凝土结构。

控制方式:集中与就地相结合,潜水泵根据水池水位启停,设有水池高低水位报警装置。

为了便于建成后的运行管理,泵站内应配备下列主要附属设备:泵站内设液压计、流量计、H2S监测仪。设置信号及电器控制系统。水泵的开启和关闭由液位计就地自动控制,同时又可人工控制。

4.2.5 雨水蓄水池

水流由1#提升泵房提升后进入蓄水池。由于雨水的收集和使用是不同步的,所以雨水蓄水池可用于平衡雨水收集量和使用量。

雨水蓄水池设置溢流管,溢流管的直径大于或等于进水管直径,管内底标高应高于水池内最高蓄水水位100 mm。蓄水池内设进水管、出水管、溢流管、通气管。蓄水池容积按5 000 m3考虑。为防止蓄水池内水质变坏,池内设置导流墙。蓄水池采用钢筋混凝土结构。

为了防止沉淀物在水池内聚集,设计冲洗系统,靠近水池底部沿着周边呈环形布置,在管道上等距离分布着具有导向性水流作用的喷水口。喷水口与水平成45°夹角,既可以冲刷池底,也可以对水池水进行扰动,使其产生环形的流动,扩大搅动范围。

4.2.6 2#提升泵房

蓄水池内水流由2#提升泵房提升至沙滤池。泵房与集水池合建,采用渐扩渠过渡。泵房内设置2台污水泵,将蓄水池内的污水提升至砂滤池。

4.2.7 沙滤池(见图4)

图4 沙过滤系统示意图

沙循环系统引入德国的技术应用于屋面雨水的收集和再利用。沙过滤采用自然的形式,带有底部种植区的开放盆地作为过滤池。在过滤池底部铺设排水管,用于将过滤后的雨水引流至人工湖,底部作防水膜以防流入地下。通过雨水径流过滤,阻止水体富营养化和水体的淤塞,分离水体中的碳、重金属及磷元素。

过滤池的体积主要按照雨水蓄水量来计算,沙过滤池面积大于100 m3/hm2,最大累计高度值40 m/a。过滤基质通过对过滤雨水成分以及最终过滤净化需求进行计算。

4.2.7.1 植物种植

沙过滤系统的种植目的在于防止淤积,芦苇是比较理想的植物,而草、鸢尾属、香蒲等植物不适合。草对于土壤为过滤基的过滤系统会导致水分滞留时间过程及过度沉淀等不良后果,香蒲则会导致过滤层种生物量增多,使过滤系统过载。在水流入口区域的种植区种植芦苇,可分离过滤系统表层的沉淀物和悬浮物,进一步稳固过滤池底部土壤层以及增加过滤层氧气。

4.2.7.2 沙过滤系统

为保证基地内的优良水质,要保持低浓度的磷酸盐含量。沙过滤系统能确保基地内部水质的长期安全性。 循环周期分为(1)注水期;(2)过滤期;(3)干燥期。每次循环保证最少5d的干燥期,以恢复过滤材料的性能,让砂层补充氧气。

沙过滤系统——砾石沙和砾石可滤除细小颗粒;

——含碳酸盐成分的滤沙,可滤除细小颗粒,微生物,中和COD及氨基盐含量;

——优质沙可滤除细小颗粒,微生物,中和COD及氨基盐含量,以及降低磷元素和重金属元素含量。

过滤层设计0.8 m厚的碱性沙单层过滤层,颗粒直径 0~2 mm,CaCO3含量大于 2 mg/kg。

沙过滤池设计为至少2 mm厚的HDPE膜密封的泥土地,可确保地下水不上渗,滤池水不下渗到土壤层。密封性需通过渗水测试来确保其不渗透性。

4.2.7.3排水系统

排水系统铺设于密封层上的25~30 cm厚砾石层中,布满气孔的排水管最小直径150 mm,气孔的气口宽度1.0~1.3 mm。排水集水管由封闭管道构成。

排水管间距3~5 m;

排水管长度不大于20 m;

接至蓄水池的排水管数量≤10根。

为防止芦苇根系造成的负面影响,排水管需覆保护膜。

4.2.7.4安全保障

沙过滤池的浮力上升安全保障取决于过滤池和地下水的标高比例;

为防止过滤系统淤积,沿过滤池的上基线设置紧急溢流槽;

为防止出水口水流湍急而造成的冲蚀,需铺设石块等作为防御措施。

5 结语

我国对城市雨水水质特性和相应处理技术的研究尚处于初级阶段,随着城市雨水利用技术的推广和城市非点源污染控制的开展,雨水净化处理会受到越来越多的重视。现代城市雨水利用是一项涉及多学科的系统工程,根据项目各种因素和条件的不同,宜采用的方案也可能完全不同,要充分考虑收集利用和各种渗透设施的优缺点及适用

条件,通过水量平衡、水力计算和技术经济分析来确定方案,力求最佳效

果。关于屋面雨水的收集利用形式及方案仍有待于进一步研究和探讨。

[1]建筑与小区雨水利用工程技术规范[S].

[2]中国建筑设计研究院.国家体育场雨水收集池设计[R].

[3]北京泰宁科创科技有限公司.雨水收集与利用系统[Z].