青藏高原东部暴雨强降水的特征

赵 彩

(贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002)

1 引言

青藏高原的暴雨强降水过程,是我国暴雨研究中的薄弱环节,至今仅有零散的工作成果报导。随着青藏高原水资源一步步深入的开发利用,对地形复杂的高海拔地区强降水过程的发生发展进行系统性的研究已越来越显得必要。

在最近由贵州省气候中心完成的一项关于青藏高原东部(主要是澜沧江上游流域地区)暴雨强降水及洪水的气象成因研究中,使用统计学、气候学、天气学、大气物理学、卫星遥感资料分析技术以及数值天气分析模式技术并结合水文气象学的方法对该地区雨季(5-10月)的暴雨强降水成因及其与洪水的关系进行了综合分析,获得了一系列有价值的研究结果,填补了青藏高原暴雨研究的空白。

本文将该项研究成果中有关青藏高原东部暴雨强降水的主要内容作如下综合介绍。

2 暴雨的标准

暴雨是降水强度很大的雨,气象业务中指24 h降雨量50~100 mm的降水,或每小时降雨量16 mm以上,或连续12 h降雨量30 mm以上为暴雨。在青藏高原地区,海拔高,且远离海洋,24 h降雨量50 mm以上的强降水极少发生。此外,在水文气象业务中,我国还制定了《江河流域面雨量等级》标准,规定24 h河流流域面雨量达到30~50 mm为流域暴雨,但在青藏高原地区这种情况也极少。因此,我们采用“连续12 h降雨量30 mm以上”的暴雨标准。

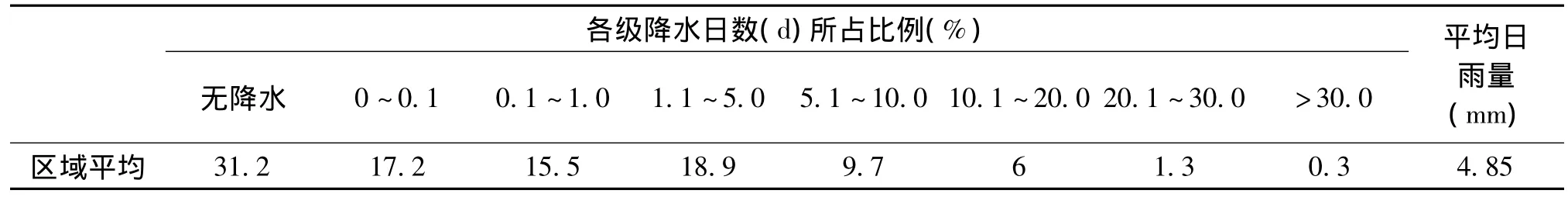

青藏高原东部有记录以来的最大日雨量出现在滇藏交界处的德钦(74.7mm),该地区绝大多数暴雨的单站日雨量为30~40mm。表1是该区域多年平均的雨强分布。

表1 藏东地区雨季(5-10月)日降水量分级统计

3 暴雨的水汽通道

雨季期间低层来自印度北部至孟加拉湾的强劲西南季风,在向东北行进中由于受到昌都以南八宿—左贡一带海拔5~6 km的高大雪山阻挡而转向西北成为沿雅鲁藏布江河谷北上的南—东南风,进入高原后再在高空气流引导下折向东北,进入青海南部—西藏东部的三江源区上空;这种由季风环流和大尺度地形联合造成的地形风输送,是造成青藏高原东部暴雨强降水的主要水汽通道;来自西太平洋副高西侧的偏南风经云南北部横断山河谷向北的水汽输送则主要造成该地区盛夏季节的强降水。

4 暴雨的天气气候特征

两槽一脊型和一槽两脊型占青藏高原东部暴雨过程总数的75%,为经向度较大的槽脊环流形势,是造成该地区出现暴雨洪水的主要大气环流背景。这种形势有利于引导冷空气南下,冷暖空气在高原交汇形成锋面和切变线,造成强降水。此外,在东高西低环流背景下,由于西太平洋副热带高压西伸,高压脊位置偏西,副热带高压势力较强,青藏高原东部处在副热带高压西侧的辐合区中,且副热带高压西侧的东南气流为高原带来较充足的水汽输送,也可造成本地区的对流性强降水。

直接造成暴雨洪水的天气系统主要是低槽、低涡和切变线。高原低涡和切变线多数是在高原上生成的,造成本地区强降水的低涡主要发生在青海—西藏—四川交界地区和藏北地区。高原的热力和地形动力作用是低涡、切变线形成的主要原因。高原低槽包括南支槽(孟湾低涡分裂低槽东移进入高原)和北支槽(新疆低槽东移影响高原),当有南、北两支槽合并影响时,降水强度更大;在强降水过程中,如果孟加拉湾低压活跃,位置偏北,就更有利于为青藏高原上空提供充足的水汽。

5 暴雨的小范围、短历时特征

藏东地区海拔3 km以上高原上造成强降水的主要是短历时、小尺度的强对流天气系统。有记录的近60 a以来该地区几乎所有暴雨个例都是单站短时间暴雨,未发现同1 d出现≥2站的暴雨;也未发现单站连续2 d以上的暴雨。数值模拟结果也表明暴雨范围仅为几公里至几十公里、暴雨历时不超过24 h。而且该地区的河流洪水径流与暴雨过程关系并不密切,大的洪水径流主要与大面积长历时但未达到暴雨强度的强降水有关。

6 暴雨的高效率特征

高原上虽然水汽供应条件较差,但降水效率极高,其过境水汽降出率比我国中东部平原地区高1~2个量级。在暴雨过程中,对流云团的垂直发展经常可以达到夏季对流层顶的高度。

7 暴雨的夜雨特征

青藏高原多夜雨,降水的夜雨率(即从20时—次日08时的降水量,占全天降水量的百分比)大都在60%以上;而且雨强越大,夜雨率越高,日雨量30mm以上的降水有75%以上为夜间降水(见表2)。

表2 藏东地区雨季各级降水中夜雨贡献的统计 (单位:mm)

8 青藏高原暴雨强降水的巨大地形差异

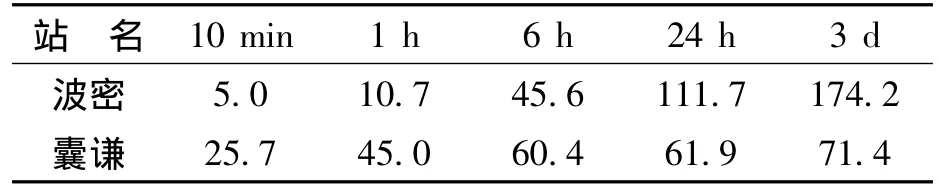

青藏高原地形对降水最大的影响在于空中水汽量。由于空中水汽主要集中在大气低层,海拔越高水汽就越少,水汽密度随高度呈指数递减;在雨季的8月,西藏高原上海拔3 km地带的空中水汽密度只有沿海地区的31.0%。同时,强烈的地形起伏对于强对流降水系统发展又是重要的强化因素。表3是高原测站囊谦(海拔高度3 644 m)和雅鲁藏布江河谷低海拔测站波密(海拔高度877 m)的降水特性比较。

表3 雅鲁藏布江河谷和澜沧江上游5种历时最大降水的比较 (单位:mm)

上表说明:短历时的降水强度在高原上最大,长历时的降水强度则是藏南河谷地区最大;波密的最大3 d雨量是其最大1 h雨量的16.3倍,而囊谦的最大3 d雨量仅为其最大1 h雨量的1.6倍。由此也可看出高原上由于地形起伏强烈而造成的短历时降水效率之高。

9 雪暴—青藏高原特有的强降水特征

青藏高原雨季后期的强降水可能不是暴雨而是暴雪,由于降雪主要积存在地面,高原气温低,虽然降水过程无论单站降水量还是面雨量都很大,但基本不形成河水径流,只有雪灾而没有洪灾。一次典型的高原暴雪发生在2008年10月26—29日,澜沧江上游的面雨量达到暴雨级,但河水流量未出现明显上升。

10 暴雨面雨量的计算

流域面雨量是水文气象中的重要降水因子。青藏高原上由于海拔高,地形复杂,测站稀少,多数测站记录年代不长,以致应用常规的面雨量计算方法(例如泰森多边形法)可能存在较大的不确定性。我们采用先进的WRF模式并使用实际地形数据和气象条件对一系列典型的暴雨强降水过程进行了时—空高分辨率的数值模拟,进一步使用高密度网格计算河流流域面雨量,得到与河流洪水位对应关系较好的结果,因此,对青藏高原上大面积流域使用高分辨率的气象数值模式和网格采样方法计算的流域面雨量较为可信。

11 最大可能降水量的估算

使用静态可降水量估计、水汽放大、水汽效率放大、水汽风速放大、历史资料调查、皮尔逊Ⅲ型概率密度分布函数估算、空中过境水汽降出率估算、暴雨历时—雨深的幂指数拟合以及暴雨过程的时空移置组合等多种方法计算了青藏高原东部不同历时的最大可能降水量。综合分析各种方法计算结果指出,几十年来通过各种途径调查得到的藏东地区发生过的各种历时最大单站降水量大多数已经接近了用皮尔逊Ⅲ型曲线方法估算的发生概率为百年一遇的最大可能降水量。在藏东地区海拔3~4 km高原上,造成强降水的主要是降水效率极高的短历时、小尺度(几公里至十几公里)的强对流天气系统,因水汽供应条件差,其生命过程仅有几十分钟;而造成长历时强降水和河流洪水的主要是藏东南水汽供应充足条件下大—中尺度(数百甚至上千公里)的辐合天气系统,可维持数十小时甚至十几天,其间可经历几次强降水天气系统的交替过程。强对流暴雨降水效率高,但不持久,这就是青藏高原上降水表现为“来势汹汹,后继乏力”的特点。表4是使用暴雨历时—面雨深的幂指数拟合法和历史资料调查法初步得到的澜沧江上游7.9万km2流域面积上的最大可能面雨量。

表4 澜沧江上游流域各种历时的最大可能面雨量(mm)

12 暴雨强降水过程的地面径流特征

青藏高原东部雨季平均的径流系数比暴雨强降水期间的径流系数还要大,表明在该地区无降水时期地下径流和雪山融雪对地表径流的补给量不可忽视,而有降水时期的陆面蒸发量很大;这也意味着本地区地面径流和其它源、汇之间存在很强的相互吸纳补充。此外,如果强降水不是降雨而是降雪,高原积雪显然也不可能很快造成大的地表径流。例如前述2008年10月26—29日的强降雪个例,这是深秋季节青藏高原的一次暴雪过程,流域最大日面雨量32.5 mm(WRF模式计算),已达《江河流域面雨量等级》规定的暴雨标准。过程(4 d)平均日面雨量12.5 mm,都是有记录以来的最大值,但是当地河流流域的过程平均径流系数仅为0.061,是所有个例中最小的。

13 青藏高原东部的水平衡特征

青藏高原被称为中国大陆的“水塔”,其东部地区具有较强降水对应较小径流系数的水平衡特征,很有利于水资源的有效利用,因为雨季强降水时期的相对小径流量就意味着干旱枯水季节的相对较大径流量。该地区水文站的径流记录表明在枯水期的冬季河流仍维持相当可观的流量,不会出现枯水期断流的情况。这时的地面径流基本上就来自雨季期间以地下水、土壤水、植被贮存水、高山积雪等形式储存的大气降水。有关水文地质调查还表明当地主要是透水性很好的砂质粘土岩,有利于地表水和地下水的相互交换。因此,上述大气降水和地面径流的有效调节就成为青藏高原特有的水资源优势,即暴雨期间洪水量不大而枯水季节仍有相对稳定的径流。

[1]王国安.可能最大暴雨和洪水计算原理与方法[M].北京:中国水利水电出版社,1999.

[2]假拉,等.西藏地区强对流天气及短时临近预报系统研究[M].北京:气象出版社,2011.

[3]丁一汇,等.暴雨洪涝[M].北京:气象出版社,2009.

[4]水利部水文局.中国暴雨统计参数图集[M].北京:中国水利水电出版社,2006.

[5]王家祁,等.中国设计暴雨和暴雨特性的研究[J].水利科学进展,1999,9.

[6]王家祁,等.中国暴雨和洪水特性的研究[J].水文,2006,6.

[7]李斌,等.1960—2005年澜沧江流域极端降水变化特征[J]. 地理科学进展,2001,3.

[8]杨景梅,等.用地面湿度参量计算我国整层大气可降水量及有效水汽含量方法的研究[J].大气科学,2002,1.

[9]华家鹏,等.江坪河水电站可能最大暴雨研究[J].河海大学学报(自然科学版),2004,9.

[10]罗扬生.我国西南国际河流暴雨洪水特性[J].水文,2000,3.

[11]刘国纬.西藏高原的水文特征[J].水利学报,1992,5.

[12]袁成松,等.基于WRF模式的暴雨天气过程的数值模拟及诊断分析[J].大气科学学报,2011,8.

[13]陈艳,等.水汽输送对云南下级风暴发展及初夏降水异常的影响[J]. 大气科学,2006,1.

[14]李启泰,等.贵州省空中水汽资源及降水潜力研究[J].贵州气象,1990,5.

[15]郭化文,等.国内外求算可能最大降雨量研究综述[J].岱宗学刊,1997,4.

[16]杨远东.多年平均陆面蒸发量的计算[J].地理研究,1987,12.

[17]钱学伟,等.陆面蒸发计算方法述评[J].水文,1996,6.

[18]顾本文,等.云南省水、陆面蒸发量计算方法的初步研究[J]. 中国农业气象,2004,5.

[19]高治定,等.面雨量计算与应用问题研究[J].中国环境生态网,2011,10.

[20]方慈安,等.几种流域面雨量计算方法的比较[J].气象,2003,7.

[21]奚玉英.雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江流域地形队水文气候的影响[J].成都气象学院学报,1988,1.

[22]刘波.澜沧江流域1951—2008年气候变化和2010—2099年不同情景下模式预估结果分析[J].气候变化研究进展,2010,5.

[23]邹宁,等.澜沧江流域水资源量特性分析[J].人民长江,2008,9.

[24]华家鹏,等.虎跳峡水电站区间可能最大暴雨的研究[J]. 水电能源科学,2005,2.