我国高职院校心理健康教育存在问题及对策

薄晓丽

(西南大学,重庆 400715)

我国高职院校心理健康教育存在问题及对策

薄晓丽

(西南大学,重庆 400715)

目前我国高职院校普遍存在高职生庞大的心理诉求与落后的心理健康教育这一矛盾。针对高职院校心理健康教育存在的问题,提出推进和完善高职院校心理健康教育的对策。

高职院校;心理健康教育;心理素质

心理素质在人才成长中起着至关重要的作用。高职生在入学动机等方面存在差异性,其心理问题具有特殊性和复杂性,有效的心理健康教育有助于高职生适应学校学习、生活以及角色转换,从而提高教学质量和效果。由于目前我国高职院校对心理健康教育不够重视,无法满足学生的心理诉求,有必要深入探讨高职院校的心理健康教育问题。

1 高职生心理分析

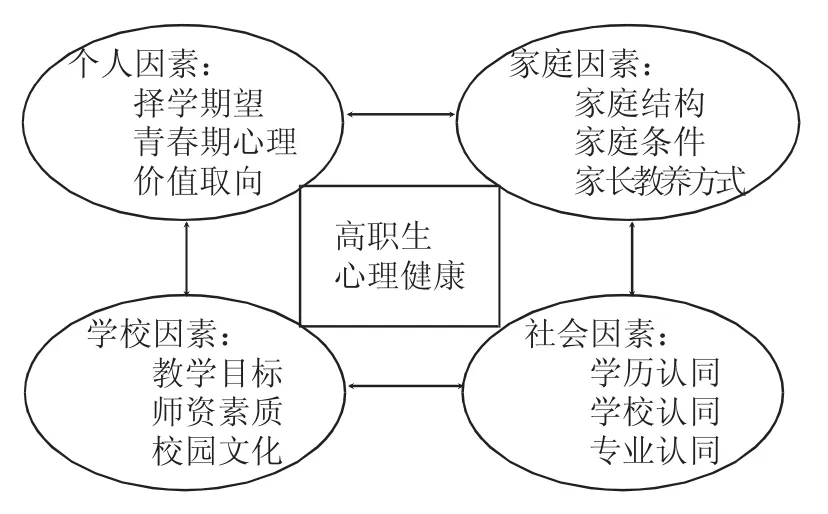

高职生心理问题具有复杂性和特殊性[1],对高职生的心理问题进行分类整理、归纳有助于对症下药。影响高职生心理健康的主要因素见图1。

图1 影响高职生心理健康的主要因素

1.1 个人因素影响下的心理问题

高考抱负、择学期望与进入高职院校这一现实产生落差,在很多高职生心里会留下一定的遗憾和阴影。在他们看来,进入高职院校是无奈的选择。这类高职生缺少成就感,信心缺失和成长受挫对其产生的负面影响也是巨大的。如何帮助高职生走出高考失利的阴影是高职院校心理健康教育工作面临的一大问题。

此外,高职生所处阶段也是价值取向形成的重要时期,同时在职业文化和专业科学技能的影响下,高职生从理想型开始向现实型转变,从泛化的职业到分化的职业来思考自己的专业发展和职业规划。面对未知的职业生涯,高职生容易经历很多干扰和困惑,产生就业压力、迷茫情绪甚至挫折感,对个人学业的完成也有很大影响[2]。

1.2 家庭因素影响下的心理问题

当今社会发展迅猛,新旧观念碰撞转换,家庭结构趋向复杂和不稳定。有的家庭由于父母工作等原因,孩子从小由祖辈抚养,这种隔代教育往往使孩子娇蛮、任性、不服管教;有的家庭父母忙于工作,对孩子不管不问,孩子得不到应有的关心;有的单亲家庭的孩子缺少父(母)关心,容易产生放弃自我的念头,放纵或闭塞自己[3];受家庭因素影响考试成绩不理想而无奈选择高职院校。因此,高职生很容易受到家庭负面因素的影响产生逆反心理和厌学情绪。

1.3 学校因素影响下的心理问题

目前,高职院校由于受各种因素影响,容易给高职生造成心理压力,使学生失去学习的信心,产生心理负担;同时,教师教育方法简单落后,无法顾及到所有高职生的心理感受,可能使部分高职生产生自卑、厌学情绪,不能正确地认识和接纳自我[3]。

此外,校园文化也会对高职生的心理产生影响。健康向上的校园文化为高职生的学习、生活提供了良好的氛围,有助于高职生心理的健康发展和学业进步;反之,不良的校园文化可能会引发高职生的心理问题。

1.4 社会因素影响下的心理问题

在我国高等教育体系的形成和发展过程中,高职教育作为新兴的教育类型,在内涵建设上较落后,办学体系不完善,社会认同感较低,这都需要一定的时间和过程来改变。当前社会普遍对高职教育存在偏见,对高职生的自尊等心理产生的影响不可小视,高职生容易产生自卑感甚至仇恨情绪,有的干脆放弃学业。

2 高职院校心理健康教育存在的问题

2.1 心理健康教育不受重视

有关调查表明,我国高职生心理健康状况堪忧。学校是高职生接受心理健康教育的主要场所,然而现实情况是高职院校对心理健康教育的关心程度远远低于对高职生知识、技能教育的要求,过分强调升学、就业等应试教育,忽略了高职生的心理健康教育。

2.2教育内容匮乏,方式单一

学校开展心理健康教育主要有六条途径:(1)开设心理健康教育相关课程;(2)开设心理辅导活动课;(3)在学科教学中渗透心理健康教育的内容;(4)结合班级、团队活动开展心理健康教育;(5)个别心理辅导或咨询;(6)小组辅导。虽然部分高职院校都开设了心理健康教育的相关课程,但大多流于形式,讲授方式单调,内容枯燥,不能根据高职生心理特征对症下药。

2.3 心理辅导部门形同虚设

高职院校的心理辅导部门由于缺乏经常性的心理健康教育宣讲等,在高职生中的威信不高,心理咨询室门可罗雀。这样不仅无法充分发挥咨询室作用,还造成了资源的浪费。同时,心理辅导人员也缺少定期的专业培训和理论研究,难以和最新、最先进的心理健康教育理论和实践接轨,无法及时更新自身的知识、技能。

2.4 校园文化建设有待加强

校园文化特别是良好的校风,具有显著的教育作用,尤其对高职生的个性和品德的陶冶和导向功能,是其他教育形式难以替代的,对师生的心理能起到潜移默化的影响。当今部分高职院校领导忽视校园文化的建设,在管理上放任自流,使校园内不良风气横行,严重影响到高职生的心理健康。

3 对策

3.1 建立高职生个体心理健康档案

建立高职生心理健康档案,有助于教师发现和诊断高职生个人存在的心理障碍与行为困扰,及早发现问题端倪,使教师方便、及时地了解高职生的能力差异、个性特点、心理诉求、学习心理等,为教师科学地管理和教育高职生提供直接的方法,使教师在教育工作中有的放矢,减少盲目性,提高针对性,进而提高教育教学质量。同时,心理健康档案本身具有的连续性,可以当作高职生的一份“病历”,每位教师都可根据它对高职生“对症下药”。高职院校应当十分重视高职生的心理健康教育,建立高职生心理健康档案,并形成配套的应对高职生心理问题的心理咨询、心理调试、心理干预等工作机制,为开展个性化的思想教育和有针对性的心理疏导工作做好充分的准备。

3.2 提高心理健康教育师资水平

一个完备的心理健康教育系统,师资队伍必须由该方面的专家和受过专业训练的人员组成。教师是心理健康教育的主要实施者,因此,教师本身的心理健康状况,对心理健康教育的态度、观念、认识、方法及具备的心理教育知识和技能都会直接影响到心理健康教育的效果。高职院校应加强对教师心理知识的系统培训,鼓励教师在教学中用心理学的知识看待高职生,与高职生建立民主、平等的对话关系;同时,可定期邀请一些专业的心理咨询师作为学校实施心理健康教育的补充力量,集中为学生进行心理测验和咨询,及时发现和解决学生心理问题。

3.3 开设心理健康辅导课程和讲座

心理健康教育应做到全体教育和个别咨询相结合。高职院校应针对高职生集体特点开设心理健康教育课程,分年级有选择地教授相关心理学知识,并进行科学的训练。一方面,开设如普通心理学、发展心理学、社会心理学等课程,使高职生掌握心理学知识,加深对各种心理现象的理解;另一方面,开设心理健康教育课程,如入学适应教育、学习策略辅导、人际交往教育、人格发展和情绪调节等。与此同时,可邀请校外专业教师来校举办心理讲座,针对各年级高职生反映的热点问题进行统一的分析和指导。通过以上方式让高职生较系统地接受心理学常识,了解自身的心理状况,学会自我调节,促进身心的健康成长。

3.4 加强职业心理教育和职业指导

职业心理是高职生心理的重要组成部分。高职生对社会职业的认识、评价、态度和方法等影响其择业心理倾向,既是高职生职业理想的直接体现,也是高职生世界观、人生观、价值观的表现[4]。对高职生加强职业心理教育,进行职业指导,有利于帮助其形成自己的职业选择的价值观体系,避免其在面临就业、择业时产生迷茫和困惑情绪。同时,高职院校的职业指导和职业心理教育要贯穿高职教育的全过程,为高职生的自我发展打下良好的基础,促进个人的全面发展和自我实现。另外,将职业指导和心理健康教育结合起来,相互促进,保障高职生的心理健康发展和实习、就业的顺利进行。

3.5 建立并完善心理健康教育体系

完整、合理的心理健康教育体系是学校心理健康教育工作顺利、高效进行的保障。高职院校构建心理健康教育体系可从以下几方面入手:首先,充实心理健康教育的人员配备,包括专业的心理咨询师,经验丰富的心理健康教育领头人,心理咨询后续工作的负责人和高职生心理健康档案的建档员等;其次,建立完整的工作制度流程,加强队伍建设,提高心理健康教育人员的素质和能力,使心理健康教育在正规化、标准化的层面上运行;再次,完善心理健康教育的理论研究,开设心理健康必修课或选修课,使师生在教学相长的互动中完成心理健康教育;最后,还要注意开发校本心理健康教育教材,完善心理健康教育内容,将职业教育和心理健康教育有机结合,切合高职生实际。

[1]邱开金.高职学生心理健康问题研究[J].心理科学,2007,30(2):444.

[2]李雪蓉.职业院校学生职业心理状况与职业指导[J].职教通讯,2005(1):51.

[3]胡华调.浅谈中职生的心理健康教育[J].职教论坛,2006(11):51.

[4]周晓玲,邱开金.高职生职业心理与职业心理教育的关系研究[J].心理科学,2008,31(5):1255.

G479

A

1671-1246(2012)07-0155-02