湿陷性黄土地区框架结构纠倾技术实践

许兰生

中国石化第五建设公司 广东广州 510145

湿陷性黄土地区框架结构纠倾技术实践

许兰生

中国石化第五建设公司 广东广州 510145

1 工程概况

位于兰州市区西固城黄河河畔的某企业原料仓库,建于1985年,是五层独立基础的框架结构,平面布置成“一”字型,建筑面积约6122m2,建筑物檐口顶面标高为21.20m,独立基础底部标高为-1.54m,地基土为III级自重湿陷性黄土,平均厚度约16.0m。

2011年8 月初发现该建筑物地基已经发生的不均匀变形正在加剧,纵墙1~3层的墙体出现新裂缝。经测量,建筑物沿着纵向发生了鱼腹式的不均匀变形(即中间大,两头小),沿着横向发生了北侧高而南侧低的倾斜变形,纵向地基局部最大倾斜量100mm,倾斜率5.5‰。横向整体最大倾斜量243mm,倾斜率为9.2‰>7‰,墙体裂缝最大宽度5mm。根据现行技术规范标准,该建筑物为危楼。地基的不均匀沉降(见图1)。

2 事故原因分析

(1)局部雨水蓄积量多。由于兰州地处自重湿陷性黄土地区,在一定压力作用下,地基具有遇水产生湿陷的倾向。该建筑物的南面地势低洼,长年排水不畅,雨水蓄积,原地基勘察报告中-6m处的地基含水率为10%~12%,在地基变形加剧之前地基的含水率已经达到了15%~19%。所以,多年来的雨水蓄积使建筑物地基发生变形,加剧了蓄积雨水的量,使地基承载力下降。

(2)地基夯填厚度薄,地基处理深度浅。地基采用大开挖3m,后原土夯实至-2.14标高地位置,再用3:7灰土夯填至-1.54的高度,实际夯填厚度合计为1.8m。

(3)管理不善,致使水路不畅,也是建筑物倾斜的诱发因素之一。

3 纠倾方案设计

3.1 纠倾途径

建筑物北面高而南面低,在南面的变形呈鱼腹形,是两头高而中间低,要让建筑物的变形缝恢复正常,技术途径只有两条:一为顶升,使南面抬高;一为迫降,使北面的地基降低。但是,如果采用截断法顶升,其顶升的部位只有柱子和基础底部可供选择。如果选择柱子作为顶升部位,一方面柱子的连接是一个难度不小的课题,另一方面,柱子的截断量太大,占全部柱子的3/4。若用全部膨胀材料进行顶升,顶升的同步性很难保证。若采用设备顶升,现场却没有合适的反力点支撑设备。

经过充分讨论,综合各种因素,决定采用首先加固南面,并在南面的局部进行膨胀材料顶升,然后再在北面进行迫降法纠倾的技术途径。

3.2 固倾技术

固倾是纠倾的第一步。建筑物在纠倾之前,必须要加固建筑物较低一侧的地基,以稳定变形。这个过程叫做固倾。固倾技术较多,该工程采用膨胀挤密固倾技术。

3.2.1 成孔

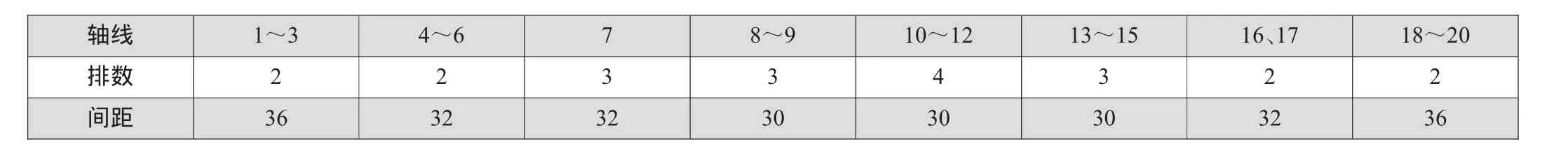

开孔位置是A轴线的20个独立基础;开孔方法是用洛阳铲人工成斜孔,孔深12.00m,孔径为120mm,开孔方向是从基础四周边沿向中心倾斜,和垂直方向成22°,孔间距与孔的排数(见表 1)。

3.2.2 灌灰

把粒径在5mm~20mm的生石灰颗粒灌入斜孔中,每层灌入厚度300mm左右,用自制刚性把柄的锤子人力锤实。

3.3 迫降技术

3.3.1 参数设计[3~7]

(1)应力解除法。根据建筑物大进深大开间特点,选择连续型应力解除(即通长开槽)。经过非线性程序分析,解除应力竖向开槽的最佳深度为6m,即-6m的标高位置;

(2)应力附加法。附加应力水平开孔的参数设计:孔的最佳深度为11m,即超过建筑物重心的位置;开挖孔的空间位置在槽内-4.5m处;孔φ为150mm;孔中心距为500mm。成孔以后观察至少2d后,根据建筑物回倾的量和速度来确定是否对水平孔进行加密。

(3)刚度软化法。每个水平孔内等量注水,注满为止。

被软化的地基层的土质状况要求既有可靠的透水性能,又有一定的均质性。水在土层中的渗流位置和方向必须具有可靠的可控性,这是软化地基土体刚度法迫降纠倾成功的必备条件。

表1 人工成孔设计参数

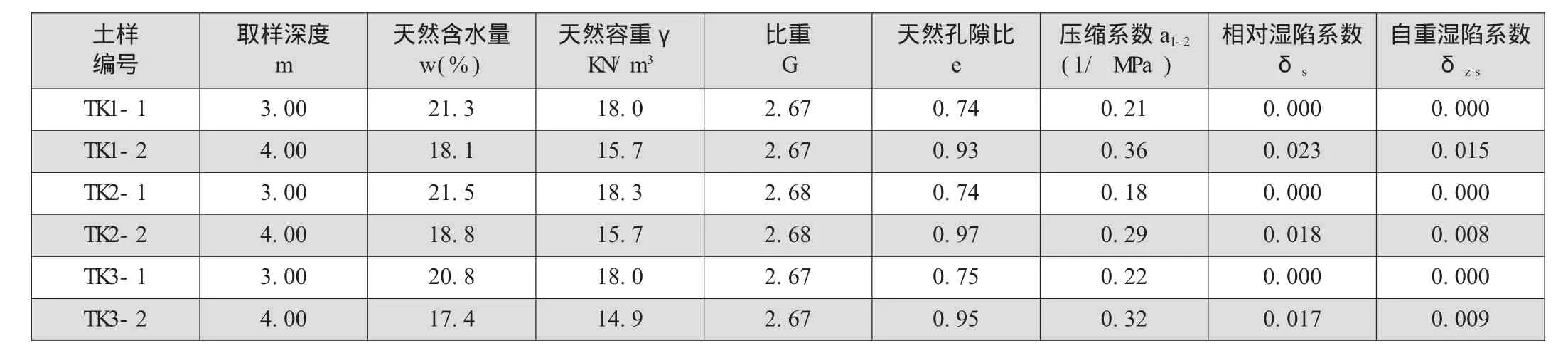

表2 土工试验结果报告

(4)局部顶升法。在该建筑物沉降量最大的中间位置布置顶升点,顶升方法采用人工生石灰桩挤密膨胀法,室内外均有工作面,故进行双向成孔。膨胀顶升的方法是用洛阳铲成孔然后灌生石灰粉并击捣密实。

3.3.2 注水量控制

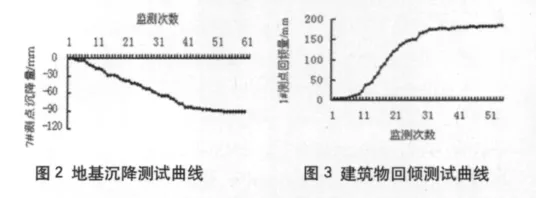

注水刚开始时,处在探索沉降和纠倾规律的初期,不能操之过急,必须谨慎。应每天观测一次回倾值,并根据回倾的变化规律,按要求及时调整注水量,要求日回倾量最大值不超过10mm。考虑到注水停止后建筑物会发生滞后变形,因而应提前停止注水,并且要密切监测回倾值的变化。

3.3.3 变形监控

结构回倾量的观测方法较多,有水准仪测量法、经纬仪测量法、铅垂法、位移传感器法等,在本工程中采用了前3种方法,结构的回倾状态完全能够随时监测。

4 纠倾施工

原方案共分三个实施阶段。

第一阶段,采用开挖探坑探孔的方式,探明软化地基层土质状况。土工试验结果(见表2)。试验结果表明,地质状况良好,符合软化地基土体刚度法迫降纠倾的技术要求。

第二阶段,对已经发生沉降的区域进行挤密膨胀加固,对建筑物沉降量最大的中间位置按照原有设计方案进行膨胀顶升,对建筑物较高侧地基进行沉降处理。迫降一侧7#测点的沉降变化结果(见图2);建筑物的回倾测试结果(1# 测点)(见图3)。

按照纠倾方案设计方法,先后使用了膨胀顶升法、解除应力法,附加应力法,软化土体刚度法等技术。经过45d时间,使建筑物纵横向倾斜率均达到了小于3‰的设计要求。

第三阶段,地基加固。在地基加固阶段,所确定的加固技术思路主要包括消耗地基土多余水份,降低地基土含水率和密实地基土。施工措施是用水泥和石灰粉混合物为材料,采用人工成孔的挤密桩的方法达到消耗地基水和密实地基土的目的。桩根据具体需要采用了斜桩、垂直桩和水平桩。

建筑物纠倾后,墙体裂缝缩小,故未做任何技术处理。

5 结语

(1)倾斜工程的个性在纠倾技术上表现的比较突出。对于不同结构形式、不同基础形式的建筑物或不同场地土上的建筑物,其纠倾方法均不相同,即便使用同一纠倾方法,其纠倾技术的具体应用又有所差异;

(2)工程纠倾设计工作的最大特点是施工方案设计的动态性,第二天的施工内容需待将当天的测试结果进行分析之后才能决定,不象新建工程那样,施工图的静态性(即设计内容的不变性)表现的比较突出,即一张施工图可以指导工程施工的全过程。

(3)把握倾斜对象的工程特点及其地基的地质构造特点是结构纠倾成败的关键之一。

1中国建筑科学研究院. 既有建筑地基基础加固技术规范(JGJ123-2000).北京:中国建筑工业出版社,2000年.

2唐业清,万墨林等编著.《建筑物改造与病害处理》.北京:中国建筑工业出版社,2000.

3宋彧,段敬民,工程结构检测与加固.北京:科学出版社,2005.8.181~196.

4宋彧,张贵文,李春燕.湿陷性黄土地基上砖混房屋纠倾方案研究与实践.《建筑结构》,Vol.32.No.11,Nov.2002.

5张贵文、朱彦鹏、衡涛、罗维刚、宋彧,湿陷性黄土地基应力解除法迫降纠倾试验研究(Ⅰ)《建筑科学》.2007年3月,第3期(总第116期):38~43.

6张贵文、朱彦鹏、曹辉、杨文侠、宋彧,湿陷性黄土地基应力附加法迫降纠倾试验研究(Ⅱ)《建筑科学》.2007年3月,第3期(总第116期):43~47.

7宋彧、朱彦鹏、张贵文、衡涛,湿陷性黄土地基刚度软化法迫降纠倾试验研究(Ⅲ)《建筑科学》.2007年3月,第3期(总第 116期):47~52.

TU744

B

1672-9323(2012)02-0085-02

2012-01-22)