艇员特殊环境下的习服训练研究

于波扬 赵 波

(海军潜艇学院,山东青岛266042)

随着我国海洋战略地位的日益提升,以及我国维护海洋权益的迫切需要,我海军已从近海防御战略上升为远海防卫作战战略,潜艇部队面临的使命任务增加,潜艇远航训练已经常态化,出海频率、航行时间、远航距离逐年递增。在潜艇航行过程中,由于舱室内特殊的环境影响,经常造成严重的非战斗减员,很大程度上影响了艇员身心健康和战斗技能的发挥。因此,解决这一制约军事训练的问题,尤其是探索研究艇员特殊环境下的习服训练,具有十分深远的意义。

1 艇内特殊环境分析

1.1 高温高湿影响

潜艇潜入水中,其舱室便与外界自然环境完全隔绝。潜艇舱室内的空气只能依赖于空气调节系统进行对流和搅拌,机械与设备运行和艇员的活动将使舱室内经常处于高温、高湿环境状态。艇内设备运转、各种包扎不是很严实的管道都会发出热量,空气调节系统的运行也只限于舱室内空气循环,致使舱室内温度难以完全降到比较理想的状态。舱底积水和部分机械设备以及厨房、厕所、淋浴室、艇员自身等都会有水分蒸发,从而使舱室内湿度一般都超过80%以上,机械舱湿度将达到90%以上[1]。

实践证明,在舱室内工作对温度的感受:轻度劳动以22℃为宜;重体力劳动以18℃为宜;20℃为最佳工作温度;25℃时体能开始恶化;30℃以上时心理状态开始恶化;50℃的高温,常人只能忍受12 h。而实际上,舱室内大部分时间温度均在30℃以上,因此,艇员的体力消耗很大。在湿度方面:正常空气湿度以30%~70%为宜,而潜艇舱室内大部分时间湿度均在80%左右,甚至高达95%。湿度高到一定程度以后,艇员将感到不舒服,其关节等部位可能引发炎症,同时人为差错亦会增多。

1.2 晕眩影响

眩晕是在航行过程中,人体发生的暂时性、全身性机能紊乱综合症状,当外界刺激解除或刺激强度明显降低后,经过一段时间的休息,眩晕症状和体征将自行消失,身体机能又可恢复正常[2]。晕眩的发生主要受海面的波动情况与海下暗流的影响,风浪的大小、浪峰的高低、涌浪与暗流的持续时间都是直接导致晕眩发生的因素。潜艇航行中在涌浪和暗流的作用下产生复杂而不规则的复合加速度运动,这种运动是多维度、大幅度、高频率、长时间的,对内耳前庭功能产生刺激。前庭功能过度刺激是发生晕眩的主要原因,当这些刺激超过其正常的的生理阈值,并达到一定的积累时间可发生晕眩。晕眩的发生对人体的正常生理机能影响较大,在多种因素综合作用下能够引发头晕、上腹部不适、恶心、呕吐、出冷汗、面色苍白等综合症状,严重时可出现心率加快、血压增高、脱水、全身乏力等症状和体征。

2 特殊环境习服理论的基础

人体适应特定环境的状态称为习服。艇员特殊环境的习服训练是一种有针对性的预适应训练,通过训练使机体对特殊环境产生保护性生理应激反应,达到习服的效果。通过训练提高艇员对特定环境的机体习服能力,减少非战斗减员,发挥艇员在常态下的体能、技能和智能,确保作战和训练任务的完成。

2.1 湿热习服理论

湿热习服是指人体对湿热环境刺激的保护性生理反应。湿热习服的关键在于使人体核心体温升高的状态持续较长时间,在这样的状态下,人的机体会出现一系列的适应性应激反应。通过湿热习服训练,机体体温调节能力明显改善 (肛温、皮温比未习服时低0.3~0.5℃以上,皮肤温度甚至可低2℃),出汗的温度阈值降低、出汗量增加,汗盐浓度降低;心血管功能稳定性得到明显增强;糖皮质类固醇、醛固酮、皮质酮和生长激素分泌增多,甲状腺素分泌下降。在湿热习服训练中应采取必要的生理监控手段,如自我感受、心率、血压和体温等保持在安全阈值范围内。通过科学的训练手段,逐步提高艇员对湿热环境的适应能力,进而保证艇员在此环境下的战斗力。

2.2 眩晕习服理论

脑干是前庭的传入冲动和各种与空间感觉有关感受器的传入冲动相整合的地方。在眩晕发生过程中,当前庭区有异常兴奋冲动时可激活其邻近的网状结构,把异常大量的冲动传到其邻近的有关中枢(如迷走背核),这样可解释眩晕时出现的恶心、呕吐、苍白、心动过缓、血压下降等现象[3]。眩晕习服的原理是为保证脑皮层活动的动态平衡,对网状神经元的条件代偿激发,这种激发同时受到增强的前庭、小脑活动的补充,从而预防眩晕的发生。艇员眩晕习服训练基本采用这个原理,通过习服训练加强前庭区对外刺激的适应能力。当遇到很强的线加速度、角加速度刺激时,前庭区反应逐渐降低使产生的眩晕和平衡失调等症状消失,从而产生前庭习服。

3 模拟舱习服训练系统的构建

艇员模拟舱,采用潜艇固壳全封闭结构,模拟潜艇舱室的环境构造,由体能训练设施与晕眩习服训练装置构成,是一种预适应模拟训练专用器材。模拟舱具有科学性强、模拟程度高的特点,潜艇舱室内湿度与热度,主要使用电热装置与加湿器来产生,通过机算机控制来模拟舱室的温湿度环境。眩晕习服训练装置主要通过液压机械运转来模拟艇体在涌浪作用下的运动。根据习服训练的原理,模拟舱训练首先是湿热环境下的习服训练,通过训练使艇员机体对湿热环境产生习服,然后进行湿热环境下的眩晕习服训练,最终达到艇员机体对湿热与眩晕的复合影响产生习服的目的。

3.1 湿热环境习服训练

人体运动时的机体散热形式是以出汗为主,使得机体核心体温保持在正常值范围内,当环境温度高于人体体温时,机体就不能起到很好的散热效果,反而会吸收环境的热量,使机体温度迅速升高,达到了湿热习服训练的效果。湿热习服训练形式是采用跑步机训练,根据人体的生理特点,采取循序渐进的训练方法,通过模拟舱对湿热温度的调节,按照低湿热温度 (温度20~25℃、湿度65%~75%)训练、中湿热温度 (温度25~30℃、湿度70%~75%)训练、高湿热温度 (温度30~35℃、湿度75%~80%)训练的步骤进行习服训练。在每次训练安排上,以小运动量与中小运动强度的原则施训。

表1 模拟舱湿热习服训练计划安排

3.2 湿热环境下的眩晕习服训练

根据不同温湿度环境下对艇员眩晕诱发试验结果显示:人体在20℃常温环境下的眩晕发生率为47.9%,在30℃高温和70%湿度环境下为68.9%,在38℃高温和80%湿度环境下为100%;且眩晕的症状也明显加重。当船体受涌浪作用时,纵摇产生的角加速度高于人半规管生理域值 (0.3°/s2)6~7倍,垂荡产生的直线加速度可达0.5~1.0 g,为耳石器生理域值的25~50倍。模拟舱采用了液压式垂荡模器和纵摇式模拟器,主要是模拟艇体的垂荡和纵摇两种运动形式,模拟舱设定为高温高湿环境(温度30℃,湿度80%),训练时人员固定在座椅上,按要求配合每种模拟运动做2 s一次的头部动作。

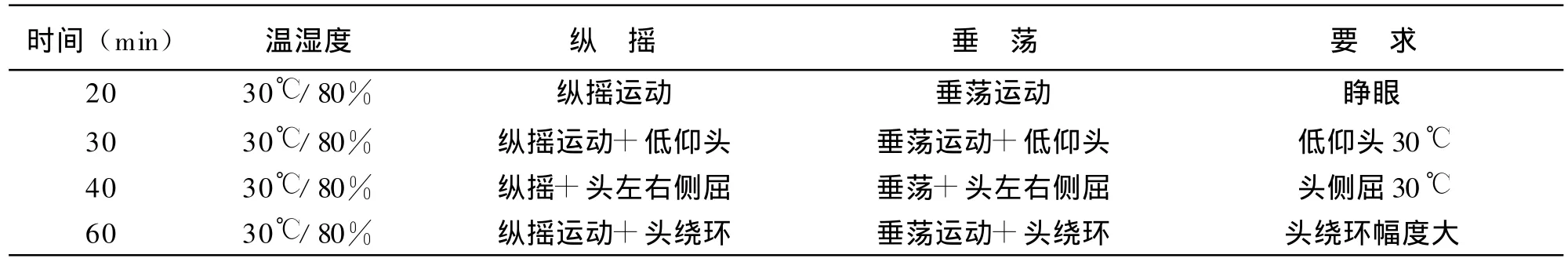

表2 模拟舱湿热眩晕习服训练计划

3.3 模拟舱训练基本要求

第一,周密组织。在习服训练前必须对参加训练的艇员健康状况进行体检,重病初愈、患有全身性皮肤病、心肝肺肾等脏器疾病者不应参加训练。训练中应安排安全保护人员和测试人员,负责受训者在训练过程中的体征观察,以及各种生理指标的测试。在训练一周后尽可能安排一次生化指标的测试,以便更精确地了解受训者的身体状况,并合理调控训练量。第二,保障安全。习服训练不同于一般的体能训练,在训练中受训者会产生中暑或眩晕症状,常会出现伴有失去自我保护的控制能力,特别是采用模拟器训练更应注意事故防范。为此,训练必须做到:建立组训机制,健全规章制度,加强安全教育,责任分工明确,操作规范熟练,训前检查器材,杜绝各类隐患。第三,精确监控。在习服训练中,生理指标主要包括体温 (口温和肛温)、脉搏和血压。热习服训练时的运动脉搏范围:次/min=(220-年龄)×70(75)%,约 140~150次/min。体温指标采用口温或者肛温 (肛温指标更为准确)。生化指标的监控主要包括尿pH、尿蛋白PRO、尿隐血BLD、血尿素氮BUN和血红蛋白Hb,这些指标的变化可直接反映出受训者对训练强度的适应及疲劳恢复的情况。第四,科学训练。根据湿热环境习服训练的运动生理特点,其运动量应以中小运动强度和较高运动密度为主。眩晕程度个体差异很大,对于重度易感者应采取训练周期长、时间短、强度弱和密度低的方法。为了巩固习服训练效果,应定期进行阶段性训练,如果不能保持经常性训练,受训者习服训练效果将逐步消退。

[1]苏广和.潜艇舱室环境与战斗力 [J].潜艇学术研究,2004,8(6):33~35.

[2]胡峰,孙学川,等.“抗眩晕操”的生理学基础 [J].解放军体育学院学报,2001,20(2):28-29.

[3]许肾豪,等.眩晕(文献综述)[M].国外医学参考资料,1977,(4):130-134.

[4]陈小庆,王登生.人体眩晕的生理机制及针对性训练原则[J].解放军体育学院学报,2003,22(1):92-93.

- 军事体育学报的其它文章

- 2011年欧洲女篮锦标赛分析研究