国内外“网络犯罪”研究的可视化分析*

□王云才

(中国人民公安大学,北京 100038)

○犯罪问题研究

国内外“网络犯罪”研究的可视化分析*

□王云才

(中国人民公安大学,北京 100038)

主持人:史荣华,金诚,徐公社

本文以美国科学情报研究所(ISI)Web of Knowledge数据库和中国知网(CNKI)数据库中的文献数据为基础,运用Cite SpaceⅡ软件绘制知识图谱。通过知识图谱可视化分析,展示了“网络犯罪”领域主要研究力量的分布,“网络犯罪”研究的知识源流与脉络,以及“网络犯罪”研究的前沿与热点。研究表明,国际范围内“网络犯罪”与狭义的计算机网络犯罪的研究体系,在广义“网络犯罪”研究领域,欧美国家的研究机构处于核心地位,在计算机网络犯罪领域,华裔科学家处于领先地位。

“网络犯罪”;计算机网络犯罪;知识图谱;可视化分析

“网络犯罪”由来已久,随着计算机网络的发展,虚拟财产犯罪、网络恐怖犯罪、网络色情犯罪、网络侵权犯罪、网络赌博、网络诈骗、网络销赃犯罪等新的犯罪形式不断涌现。计算机网络犯罪是现实犯罪活动在虚拟世界的反映,也是相关法学理论研究不足和刑罚规定不完备的后果。立法与执法机关欲控制“网络犯罪”的发案率,需追根溯源和总结经验,对“网络犯罪”研究的脉络和现状要有详尽的了解。基于此,笔者通过科学知识图谱对“网络犯罪”研究进行可视化分析,力图厘清该领域的研究路径,全面把握国内外“网络犯罪”研究的动态、特点和规律。

一、研究方法和数据采集

本文应用美国德雷塞尔大学陈超美博士开发的Cite SpaceⅡ软件对所采集数据绘制知识图谱并进行可视化分析。所用数据源自美国科学情报研究所 (ISI)WEB OF KNOWLEDGE的SCI-EXPEND、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CCR-EXPEND、IC数据库和中国知网(CNKI)的博士论文库、硕士论文库、期刊数据库、会议论文库和报纸数据库。对WEB OF KNOWLEDGE系列数据库以“cyber crime”与“network crime”为主题词检索1990-2012年间发表的研究文献,经过精炼得到“article”与“proceeding paper”类文献记录1186条,数据下载日期为2012年5月26日;对CNKI系列数据库以“网络犯罪”为主题词检索1995-2012年间发表的研究文献,得到4560条文献记录,数据下载日期为2012年5月25日。

二、基于ISI数据库的“网络犯罪”研究可视化分析

(一)国内外研究力量分布。把握特定研究领域的研究进展与动向是研究人员必须具有的科研素养,同时也是节约研究成本和进行科研创新的基本要求[1]。在“网络犯罪”研究方面,通过绘制知识图谱发现(图1),国际范围内美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国台湾处于该研究领域的核心,中国大陆、韩国、日本、南非等国家处于该领研究域的边缘。在研究机构层次上,美国的北卡罗来纳大学、俄亥俄州立大学、蒙特利尔大学、加州大学欧文分校、马里兰大学、台湾中央警察大学、中国香港大学等是核心研究机构,而处于“网络犯罪”研究边缘的国家,其国内研究机构也多处于边缘。

图1 国际“网络犯罪”研究力量分布图谱

(二)国际“网络犯罪”研究涉及的主要领域。网络图谱中与其他节点联系越多的节点,它的中心性越强,点度中心度越高[2]。从绘制的图谱(图2)可见,“网络犯罪”研究所涉及的点度中心度 ≥1的学科领域包括:psychology(心理学)、computer Science(计算机科学)、public(公共领域)、environmental Sciences &Ecology(环境科学与生态学)、government&law(政府与法律)、business&economics(贸易与经济)、engineering(工程)、telecommunications(通讯)、pediatrics(儿科学)、sociology(社会学)、social Issues(社会事务)、criminology&penology(犯罪学与刑罚学)、information science&library science(信息科学与图书馆学)、urban studies(城市研究)、public administration(公共管理)。其中贸易与经济领域、公共领域、政府与法律、犯罪学与刑罚学、环境科学与生态学、计算机科学以及工程学等学科领域的“网络犯罪”研究较为集中,说明其中的“网络犯罪”问题相对较多。

图2 国际“网络犯罪”研究涉及的主要领域图谱

(三)国际范围内“网络犯罪”领域的专家分布。近年来,“网络犯罪”研究引起专家学者的关注,形成了独具特色的研究群体,从这些研究人员着眼,亦可以发现“网络犯罪”研究的一些特点和发展脉络。通过“网络犯罪”领域专家核心群体图谱(图3)可以发现,国际范围内的“网络犯罪”研究群体形成了一个“核心——边缘”结构十分明显的科研网络。

图3 “网络犯罪”领域专家核心群体图谱

其核心部分如图3中间部分所示,核心群体中节点的大小代表该研究人员所处的网络中心性和点度中心度。由此可见,台湾中央警官大学的王旭正(Shiuh-Jeng Wang)教授、美国亚利桑那大学的陈忻钧(HC Chen)教授、中国科学院的王飞跃(FY Wang)、曾大军(DD Zeng)、美国德克萨斯大学的玻瓦尼·杜莱辛甘(B Thuraisingham)、香港大学商学院的迈克尔·州(M Chau)、美国宾利学院的詹妮弗·徐、台湾海岸警卫队信息部的高大玉(DaYu Kao)、英国桑德兰大学的法提赫·奥兹格尔法(Fatih Ozgul)等已成为世界范围内“网络犯罪”研究领域的领军人物,并且,以他们为核心形成了关系紧密的“网络犯罪”研究科研团体。

(四)经典文献知识图谱。陈超美博士把普赖斯提出的“研究前沿”概念引向可操作化层面,他将“研究前沿”定义为一组动态概念和潜在的研究问题,而将研究前沿的“知识基础”定义为在科学文献中的引文和“共引轨迹”[3]。运行Cite SpaceⅡ软件可得到再现引文和“共引轨迹”的“网络犯罪”经典文献知识图谱(图4)。“网络犯罪”的核心研究群体在近年发表了一系列著作与研究论文,但是究其研究脉络可追溯到数十年以前专家学者的经典文献,图4就是这些最具影响力的经典文献的聚类。按照网络图谱中间中心度的大小析出数据(表1),那么就可对这一领域研究的奠基性成果一目了然。

图4 “网络犯罪”研究的经典文献图谱

表1 “网络犯罪”研究经典文献一览

“网络犯罪”研究的经典文献聚类显示,关于“网络犯罪”的研究是一个较宽泛的领域,涉及到治安管理、毒品犯罪、有组织犯罪、青少年犯罪、社区警务、暴力犯罪、犯罪评估等各个层面和相关领域。这显然不是狭义的计算机网络犯罪所能涵盖的。因此,在“网络犯罪”的研究中,传统意义上的“网络犯罪”占据了重要的比例,而计算机网络犯罪或网络虚拟犯罪不过是一个历史演进过程中的新发展。

(五)“网络犯罪”研究的前沿热点。为了能够观察“网络犯罪”研究的前沿与热点,本研究采用Cite SpaceⅡ软件绘制了基于关键词与“突变词”的共现网络图谱,关键词和“突变词”共现网络图谱可以充分展现这一领域中的热词与突变词,从而透视该领域的研究热点。在共现图谱(图5)中,点度中心度≥0.1的关键词以蓝色字体表示,点度中心度≥0.1的“突变词”以红色斜体字表示。这些关键词与“突变词”包括:crime(犯罪)、cybercrime(网络犯罪)、risk(风险)、security(安全)、model(模式)、collective efficacy(集体效能)、behavior(行为)、delinquency(少年犯罪)、community(社区)、data mining(数据挖掘)、internet(互联网)、violence(暴力)、networks(网络)、information security(信息安全)、neighborhoods(邻近地区)、united-states(联邦)、punishment(惩罚)、social networks(社会网络)、violent crime(暴力犯罪)等。图5中的关键词与“突变词”形成了明显的两个聚类:聚类A中的词包括:crime(犯罪)、delinquency(少年犯罪)、collective efficacy(集体效能)、risk(风险)、social networks(社会网络)等,可见这一聚类的主题体现在传统意义上现实环境中的“网络犯罪”;聚类B中的词包括:cybercrime(网络犯罪)、数据挖掘(data min ing)、数字证据(digital evidence)、数字法庭科学(digital forensics)、电子入侵(electronic intrusino)等,可见聚类B主要是以计算机网络犯罪为主题的。很明显,聚类A的外延涵盖了聚类B的外延,聚类B是聚类A在信息时代“网络犯罪”研究的新发展。

三、基于CNKI数据库的“网络犯罪”研究可视化分析

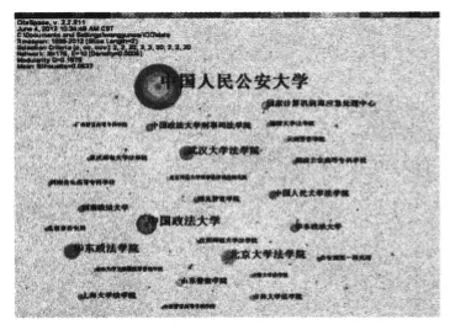

(一)国内“网络犯罪”研究机构分布。在“网络犯罪”领域中具有较高的中心性的研究机构如图6中所示,依次是中国人民公安大学、中国政法大学、华东政法学院、北京大学法学院、武汉大学法学院、中国人民大学法学院、中国政法大学刑事司法学院、国家计算机病毒应急处理中心、华东政法大学、西南政法大学、山东警察学院、上海大学法学院、湖北警官学院。从国内研究机构的网络连线极少的现象,可推知国内关于“网络犯罪”研究的机构间合作是比较少的,或说即使有一定的研究合作,所出的合作研究成果仍然很少。

图6 国内“网络犯罪”研究机构力量分布

(二)国内“网络犯罪”研究专家学者图谱。按照研究论文被引用频次由高到低的顺序,被引频次≥5次的文献作者依次是于志刚、皮勇、郝文江、张健、刘守芬、张鑫、赵秉志、张辉、张越今、李双其、刘强、李磊、刘广三、李怀胜、陈巍、胡晓荷、杨彩霞、廖根为、李军、卓翔、杨正鸣、金泽刚。在图7中,依据节点大小呈现出作者在该研究领域中心度的大小,在“网络犯罪”研究方面具有较高网络中心度的专家有张健、于志刚、周建华、安永勇等。总体而言,国内“网络犯罪”研究领域还没有形成规模较大的核心研究团体。

图7 国内“网络犯罪”研究专家学者图谱

(三)关键词与 “突变词”共现图谱。通过Cite SpaceⅡ软件,设定适当的阈值,探测到关键词335个,“突变词”147个,形成的图谱是一个典型的 “核心——边缘结构”。截取其中的核心部分,可见核心区域的词共现图谱,其节点只是中心性较高的关键词,而中心性较低的“突变词”则没有显现出来,这表明国内“网络犯罪”研究的核心领域没有新的变化。图8中椭圆标注的关键词中心性≥0.1的有“犯罪分子”、“黑客”、“攻击者”、“社交”、“网络犯罪”、“实验室”、“网站”、“诺顿”、“微软”、“服务器”、“安全问题”、“安全软件”、“安全威胁”、“计算机系统”。与国际“网络犯罪”研究的前沿热点对比可知:国内的这些关键词更趋向于计算机网络犯罪研究,换句话说,“网络犯罪”研究的历史传承是比较薄弱的,而核心领域极少数量的“突变词”,则表明研究的创新也是不足的。

图8 关键词与“突变词”共现图谱

四、结论

基于美国科学信息研究所(ISI)数据库和中国知网(CNKI)数据库的文献数据,通过Cite SpaceⅡ绘制“网络犯罪”知识图谱并对其进行可视化分析,可以清晰地把握国内外“网络犯罪”研究领域的基本情况。概言之,如下几个方面的问题是比较突出的。

(一)不同的研究体系。基于ISI数据库的“网络犯罪”研究显示,在国际范围内存在着广义的“网络犯罪”与狭义的计算机网络犯罪两种侧重面不同的研究体系。

(二)研究领域各有所长。在广义“网络犯罪”研究领域,欧美国家的研究机构处于该领域研究的核心地位,而在计算机网络犯罪领域,以王旭正、陈忻钧、王飞跃、曾大军等为代表的华裔科学家形成了领先的研究群体。

(三)研究水平各不相同。国内“网络犯罪”研究虽属于计算机网络犯罪的狭义范畴,但却侧重在政治、法律、社会治安等社会软科学领域发展,这明显不同于有国际背景的王旭正、陈忻钧、王飞跃、曾大军等纯以计算机和网络系统为研究实体的科学研究,两者的研究水平不可同日而语。

(四)探测的角度不同。国际范围的“网络犯罪”图谱中有不断涌现的“突变词”,换言之,该领域研究不断有新的视角与创新;而国内“网络犯罪”研究方面几乎没有“突变词”,更多的是“头痛医头,脚痛医脚”的应对式研究,缺乏系统规划与前瞻性的探索。

[1]邱均平,马瑞敏.基于CSSCI的图书馆、情报与档案管理一级学科文献计量评价研究[J].中国图书馆学,2006(1).

[2]刘军.社会网分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[3]CHEN Chao-mei.CiteSpace II:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3).

(责任编辑:海群)

D917.9

A

1674-3040(2013)04-0053-04

2013-04-09

王云才,中国人民公安大学讲师,研究方向:公共安全、知识管理。

*本文系中国人民公安大学科研项目 《面向公安应用的网络舆情监测系统及关键技术研究》的阶段性研究成果,项目编号(2013LG07)。