杭州东站综合交通枢纽规划设计的思考

孙萌

(杭州铁路枢纽建设有限公司 助理工程师,浙江 杭州 310020)

1 绪论

经历了六次全国铁路大提速和近十年中国高速铁路的快速发展,在多条高速铁路诞生的那一刻,催生了一批新时期的铁路客运枢纽,成为全国铁路路网上一颗颗耀眼的明珠、城市的新地标。铁路客运枢纽无论对于铁路自身的路网运输还是城市的扩大发展,都发挥了重要作用。对于铁路路网运输而言,铁路客运枢纽是大型客流集散中心,是铁路直接面向旅客的服务窗口,也是铁路生产力布局与运力资源配置的重要标志。基于城市与城际交通及其他运输方式的需求,形成了铁路与航空、公路、地铁、水运等运输方式之间的高效无缝连接。铁路客运枢纽除了服务各种交通运输方式以外,也因其集旅游、酒店、商务、餐饮、地方文化宣传等多样化服务于一身的特点,越来越受到人们的重视,所在地区往往被视为城市建设与社会经济发展新的增长点。

1.1 综合交通枢纽的介绍

1.1.1 综合交通枢纽的定义与作用

综合交通枢纽具体定义为:多种运输方式(至少两种以上)交通干线的交汇与衔接处,为共同办理旅客与货物的发送、中转、到达所需的多种运输设施及辅助服务功能的有机综合体[1]。

综合交通枢纽主要承担着各种客运交通运输方式的有序衔接和高效运转;对其所依托城市的形成和发展有着很大的带动作用。

1.1.2 综合交通枢纽的设计目的

1)枢纽与城市得到一体化科学发展。综合交通枢纽设计是为了合理安排枢纽与城市之间的功能关系,与周边设施如道路交通、地下管线等进行一体化调查研究,与周边环境结合与协调,与既有或拟建建筑衔接设计。在保证满足客流换乘疏导的同时,为枢纽周边及自身用地的开发和后期提供购物、休闲、餐饮等全方位服务开发打下基础。

2)缓解城市发展带来日益严重的交通问题。综合交通枢纽的设计是实现枢纽功能,缓解城市交通压力。它的最终目标是提高各种交通方式的使用效率,方便人、车便捷转换,引导无缝衔接。随着城市规模大型化、人员流动高度化,城市土地资源极度短缺,城市交通流量非常密集,最大限度地发挥综合交通枢纽的功能,成为大型和特大型城市解决交通问题的重要手段。

2 当前综合交通枢纽发展的形势与背景

2.1 国家近期密集出台综合交通运输体系建设政策

2013年3月7日,国家发展和改革委员会根据《国务院关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》(国发[2012]18号)提出的“按照零距离换乘和无缝化衔接的要求,全面推进综合交通枢纽建设,基本建成42个全国性综合交通枢纽”精神,为转变交通运输发展方式,推进综合交通枢纽建设,实现各种运输方式的一体化发展,印发了《促进综合交通枢纽发展的指导意见》。《意见》中指出综合交通枢纽是综合交通运输体系的重要组成部分,是衔接多种运输方式、辐射一定区域的客、货转运中心。3月10日国务院机构改革后,交通运输部将调整和完善综合交通运输规划,统筹规划铁路、公路、水路、民航发展,推进综合交通运输体系建设,构建大交通格局。

2.2 近年来铁路交通运输体系的发展形势

国务院公布的“十一五”时期交通固定资产完成投资情况(见表1)中显示,在 “十一五”时期,交通运输行业完成固定资产投资7.97万亿元,比“十五”时期增长171%,其中铁路“十一五”时期完成固定资产投资2.42万亿元,比“十五”时期增长400%,运输能力瓶颈的紧张状况总体缓解。

表1 “十一五”时期交通固定资产完成投资情况表[2]万亿元

发改委宏观经济研究院重点课题《我国交通运输网络规模研究》显示,我国铁路远景规模为19万km,其中客运专线铁路为4万km;“十二五”时期铁路基建投资2.3万亿元,前两年已经完成近1万亿元,后三年仍需投资1.3万亿元。截至2012年底,我国铁路营业里程达到9.8万km居世界第二位,其中高铁运营里程达到9 356 km,居世界第一位。按照点线能力匹配原则,已建成和在建的高铁客站512座,其中大型枢纽客站55座,用以提高铁路网的综合效率和服务质量。借助新建火车站推动城市新区的扩张,改变现有的城市格局,已经成为我国许多城市发展采用的新经济战略。

3 杭州东站枢纽的设计研究

3.1 杭州东站枢纽及周边设计概况

杭州东站枢纽的规划设计是要形成以杭州火车东站为客运主站,城站火车站、杭州南站(萧山站)为辅助客运站的“一主两副”客运枢纽格局。实现与快速铁路、磁浮轨道、城市轨道、道路交通和运河水运等多种交通方式衔接(见图1)。根据规划,沪杭、杭甬、宁杭、杭长、杭黄(待建)客运专线等将相继引入,并与沪杭磁悬浮铁路衔接。届时将形成以杭州东站综合交通枢纽为中心的长三角地区城市 “1~2 h交通圈”,其总规模超过上海虹桥和南京南站。

图1 杭州枢纽与周边路网图

杭州东站枢纽范围的相关配套设施有:轨道交通(杭州地铁1号线、杭州地铁4号线);公路交通(2个公交枢纽站、3个公交首末站,1个旅游集散中心和1个中短途公路客运站);水上交通(京杭运河两侧设置3处水上巴士码头)。根据杭州市规划部门的规划统计,综合体规模如表2。

表2 东站枢纽规模一览表(城市功能部分)

3.2 杭州东站站房工程的设计概况

3.2.1 建筑概况

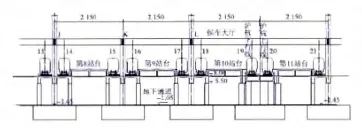

站房整体结构为5层,地上2层,地下3层(如图2所示),地上分别为高架出发层和火车站台层;地下一层为出站大厅;地下二、三层为地铁进站层和站台层。站房主体建筑最高点距离地面39.6 m,东西进深463.45 m,南北面宽260 m,两侧无柱站台雨棚各长为109 m,宽为330.22 m,覆盖1至15站台,面积7.4万m2,站房和雨棚总建筑面积320 813.5 m2。车站等级为特等站,设计站线包括磁悬浮在内共15台30线,磁悬浮4股道3个站台。

图2 杭州东站剖面结构图

3.2.2 结构简况

桩基础为钻孔灌注桩,桩身为砼,为C35和C40耐久性混凝土;轨道层、出站通道上部结构:宁杭甬场、沪杭长场、普速车场正线采用刚构-连续梁桥,其他到发线采用纵横梁格构体系;站台层的结构采用预应力梁+普通混凝土板;高架层的结构采用钢桁架+钢管混凝土柱结构;屋盖结构采用型式为钢管空间桁架+钢管格构柱结构体系。

3.2.3 设备简况

给排水系统主要分为:给水系统、热水及直饮水系统、污废及废水排水系统、雨水排水系统等。消防系统主要分为:室内消火栓系统、固定消防炮灭火系统和气体灭火系统。空调系统包括地源热泵循环系统、冷冻水系统、空调送风系统、通风及防排烟系统、VRV空调系统等。电气系统包括站房变配电、动力照明系统、室外泛光和防雷接地系统。

3.2.4 节能及环保简况

建筑设计广泛采用节能建筑材料,通过自然采光通风,减少能源消耗;空调冷热源系统采用地源热泵系统,符合可靠、经济、环保、先进的原则;电气工程采用人工照明结合自然光,采用感光调节,节约照明用电;设备系统采用节能型并进行自动化控制以降低能耗;屋面设计采用国内最大的太阳能光伏电10 MW(兆瓦)。

4 杭州东站枢纽的规划设计特点分析

杭州东站枢纽不仅是个区域客站、省会车站、铁路枢纽,还是地方区域板块的新城中心,这与过去建设的火车站(如杭州城站火车站)还是有很大区别的。杭州铁路东站枢纽规划设计主要有以下几个特点。

4.1 杭州东站枢纽设计的地理特殊性、功能性更为突出

要充分发挥交通枢纽的功能性,杭州东站枢纽的选址地理特殊性首当其冲。杭州东站枢纽地处东扩、西进、沿岸、跨江的战略中心地段,周边人口稠密,经济发达,旅游资源丰富,高校聚集,乡镇企业、民营企业、“三资企业”众多,大量的外来人员到本地区劳务、经商,加上人民生活水平提高,探亲访友、旅游观光、洽谈贸易等人数在不断增加。统计显示,杭州枢纽旅客列车以始发终到为主,远期占58.1%,通过列车占41.9%。始发终到列车以南京方向最大,远期占21.9%;其次为宁波方向,占13.2%;上海方向占12.0%;宣城方向最小,占2.7%。通过列车以上海—金华方向最大,远期占17.8%;其次为上海—宁波方向,占11.8%;南京—宁波方向占6.0%;宣城—宁波方向最小,占0.4%。同时,随着沪杭甬客专、宁杭铁路以及杭长客运专线引入枢纽,随着全国客运专线网的形成,铁路客运服务设施和服务水平将发生质的飞跃,杭州枢纽的旅客运输将大幅增长。预测杭州枢纽2015年、2020年、2030年旅客发送量分别为4 000万人、5 400万人、7 350万人,年均增长率分别为7.6%、6.2%、3.1%,其中流向本省的客运量分别为1 650万人、2 150万人、2 850万人。预估杭州枢纽旅客发送量如表3。

表3 杭州枢纽旅客发送量 万人

杭州东站枢纽在融合地方各种交通方式的同时,在地方房地产开发、商业聚集、生活配套的完善下,其各项功能性会更为突出。

4.2 杭州东站的规划设计采用了先进的车站结构

杭州东站设计采用了目前较为先进的“建桥合一”[3]车站结构,“建桥合一”是把站台层以上所有楼面荷载与列车荷载均传递给车站承轨层结构的一种结构设计,是实现真正意义上“建筑里面跑火车”的一种纯框架结构(见图3)。作为一种新型结构形式,有着区别于普通框架结构的动荷载作用、耐久性要求和特殊结构分析,结构设计必须同时满足列车正常使用和现行桥梁结构设计规范对结构刚度、疲劳强度、荷载组合等方面的特殊要求。

图3 杭州东站“建桥合一”结构图

杭州东站“建桥合一”车站结构的优点在于使得车站形成了立体化的空间布局,结构中承轨层结构采用整体现浇框架结构,站台柱与上部站房柱结合在一起,增加了承轨层的整体刚度和稳定性,避免了承轨层双方向刚度相差悬殊问题。通过将承轨层与站房结构整体设计,避免了对承轨层和站房结构可能存在的不利工况的组合;承轨层采用框架结构,有效减小了柱截面,避免了桥梁柱对旅客的不利影响,增大了东站出站厅的使用面积。站房与地铁的上下衔接、站房与广场的无缝衔接,使得不同使用功能、不同行业系统,跨越房建、市政、隧道、道桥不同专业的建筑紧密结合,以空间换取平面,节约了宝贵的土地资源,实现“综合开发、节约用地”的目的。目前这项先进的结构技术已成功运用在北京南站、上海虹桥站等。

4.3 杭州东站枢纽换乘理念的综合考虑设计,体现了其集约用地、方便快捷的特点

杭州东站枢纽作为一个现代化的综合性交通枢纽,在项目规划设计阶段,充分考虑了站房和各项交通工具的换乘,体现以人为本的“零距离换乘”设计思想。车站采取“上进下出”的模式,进站可从车站南北两侧高架以及广场入站;出站可从东西两侧地下出站,既可直接坐出租车出站,也可到地下二、三层乘地铁离开,站外设计有运河水上巴士的码头,可供旅客乘坐水上巴士离开。在规划设计开始阶段,用设计条件的形式明确了表4所列最大换乘距离;作为控制目标,在具体施工图建筑设计中得以保证,并且在该表所列最大值的基础上进行了优化,实现各种交通方式的“零距离换乘”。

表4 杭州东站枢纽各交通方式最大换乘距离m

作为整个杭州东站枢纽的配套项目东广场,承担着枢纽除铁路及轨道交通以外所有车辆的停靠与换乘的功能。在规划设计前期,充分考虑了东广场的使用和功能定位,体现东站枢纽的集约用地、方便快捷的特点(见图4)。

图4 杭州东站候车广厅透视图

4.4 杭州东站作为区域性的地标性建筑,充分展示了地域文化与时代特征

新时期的铁路客站枢纽建设规模和社会影响都比较大,是所在地区的标志性建筑。杭州东站其建筑造型充分体现了作为交通建筑通畅明确、可读性强、水平舒展、节奏感强的外部特征;室内简明流线型的造型风格体现出快进快出、导向性强、开阔大气、舒适感强的内部特征。作为地域性代表建筑,在设计建设过程中充分融入地域文化特征,以“钱江潮”的建筑形式理念,展示出丰富的地域文化,显示出杭州“精致和谐、大气开放”的城市门户形象,是杭州从“西湖时代”迈向“钱塘江”时代的时代写照,“动车”外形的设计,塑造了一个充满动感的、具有鲜明时代特征和未来感的新型火车站。东站枢纽的建设还开启了周边地区(秋涛路—石桥路、德胜快速路、沪杭高速、艮山西路围合范围)9.3 km2进行改造和开发建设,对杭州东部城区的建设起到龙头带动作用,具有划时代的意义。

4.5 杭州东站在节能减排、低碳环保设计方面特色显著

客站的能耗主要集中在制冷采暖空调和照明供电上,杭州东站的节能设计针对以上两大问题采用了先进的节能技术。

东站设计安装全国最大单体建筑光伏发电系统,建设规模10 MW(兆瓦),屋顶光伏建设面积约为12万m2,预计每年可发电982万kW·h,可满足杭州市近5 000户城市家庭、2万多人全年的用电需求。与火力发电相比,预计每年可节约标准煤3 281.01 t,减少二氧化碳排放8 104.10 t、二氧化硫排放 65.62 t、粉尘 32.81 t。

东站设计使用地源热泵和冰蓄冷技术节能空调技术。地源热泵是一种利用地下水、土壤或地表水等的能量,既可供热又可制冷的高效节能系统。冰蓄冷技术利用了晚上的低谷电制得的冷量通过冰的形式储存在蓄冰装置中,白天再通过融冰的方式将冷量释放出来,冷气就可以当冷空调使用。由于实行峰谷电价,利用峰谷荷电价差,减少了空调年运行费;相比其他空调技术,减少了冷水机组容量(水泵、冷却塔等设备亦相应减少)、主机等一次性投资。

杭州东站还采用了变频控制、室内环境控制等新技术,这些技术的成功运用对今后规划设计的公共建筑起着良好的示范和导向作用。

5 对于铁路客运枢纽设计的几点建议

5.1 要以可持续发展的理念来设计枢纽整体布局

现代化铁路客运枢纽,其自身必然具备强大的适应能力和协调能力,需要满足未来几十年的运输需要和城市发展要求。以一种发展的眼光去看待交通枢纽,必然会有一些设施逐步地补充来满足发展的需求,所以在对各方面的升级、扩容要留有弹性和余地。

枢纽建筑的布置应解决好线路对整个城市的分割问题,使铁路两侧有机连接,形成顺畅、便捷的环状立体道路系统,带动铁路两侧区域的整体发展。新建房屋尽量集中布置,如运转、通信、信号、水电、公安等房屋等,并预留发展条件,这样可以使枢纽内的车站建筑形成统一的整体且节省用地。部分直接为车站运营服务的铁路生产用房、设备用房并入车站建筑设计,可以减少后期运营管理难度和管理人员,降低运营成本。车站两侧空间则让给为城市开发,真正做到为城市发展服务,确保枢纽地区的健康可持续发展。

5.2 科学设置标识导向系统和配设功能性通道

铁路客运枢纽具有空间大、通道多、流线复杂的特点,我国铁路客运枢纽一般由铁路站房和城市配套市政设施两部分组成,造成标识指示系统标准不一致,这在枢纽客站实际运作中对换乘效率和人流的导向性都会产生一定不良影响,所以标识系统需要将整个交通枢纽进行统一的策划和考虑。只有清晰的导向信息才能使旅客在公共场合按照信息系统的提示,快速找到自己需要的服务,减少拥堵和疏导的麻烦。

换乘设施应“立体”并配有功能性通道,以实现换乘距离最短,具体的平面及立面布置应根据换乘便捷的需要及周围建筑环境条件而定,在保证客流集散便捷畅通的前提下对周围可利用的空间进行挖掘。比如对有需要中转换乘的旅客,建议考虑在既有站台设置快速中转通道直达候车厅,可避免中转换乘旅客绕出站后再安检进站再上车,省去旅客绕行出站等麻烦,实现真正的“零距离换乘”,充分体现人性化的设计理念。

5.3 综合考虑、科学指导铁路客站建设规模

对于铁路客站的建设规模,如今比较普遍的设计方法是:普速铁路车站等候性大于通过性,以“最高聚集人数”设计车站规模;高速铁路和城际铁路应以“最高聚集人数”和“高峰小时客流量”两个指标控制车站规模,并规定以“最高聚集人数”计算候车室等公共空间规模,以“高峰小时客流量”检算公共通道、楼梯的通过能力,计算出各部位的通行宽度,计算售、检票闸机等设施数量。

铁路客运枢纽中客站的建设规模,需要进行细致的分析。若建设规模过小,则无法充分发挥其交通设施的各项职能;若建设规模过大,不但造成资源的浪费,还会使得后期客运管理难度、管理人员和运营成本增加。客站规模设计应根据站房所在城市等级、人口、经济水平,在路网中的作用,综合考虑技术经济指标和建筑方案等因素,在《铁路旅客车站建筑设计规范》的科学指导下,收集现有各铁路客运枢纽的实际运营情况来科学制定。

5.4 适当突出枢纽建筑设计特色

铁路客站作为一个完整的建筑形态,是城市空间和景观的一个重要组成部分,甚至是一个城市的标志,其形象塑造至关重要。规划设计应重视城市景观、公共空间和自然环境的营造,坚持建设与保护并重的理念。有的枢纽地区还应在设计中保持原有地形地貌特点,建筑空间布局做到错落有致,要体现新城的风貌特色和历史文化内涵。因地制宜地设置如中庭、下沉广场、采光天窗等,采用建筑派系风格与环境相协调的创意,缓解大空间给人们带来的沉闷、压抑的感觉。铁路客站是旅客对城市的第一印象,一个好的车站可以反映城市文化,突出地域特色,是城市区域发展的重要动力。新型铁路客运枢纽不只是交通设施,同时还要起到城市名片的作用,突出铁路文化和建筑文化,表现城市独特的魅力,可将客运枢纽地区塑造为充满活力的高品质地区。

5.5 完善枢纽车站配套设备和安全设施的设计

在换乘大厅设计中,应当注意大厅空间整体设计的和谐性,多提供信息化设备和自动化服务设施,比如客站候车大厅座椅处设置电源服务插座,满足商务旅客携带电子设备的充电需求。在设施安全方面将安全设计理念深入到底,枢纽车站高峰时段数分钟就发出一班列车,旅客候车时间相对较短,为便于旅客有条不紊地乘降列车,提前进入站台短暂候车必不可少,所以,站台边要设置安全隔离设施,防止旅客跌落股道,并在不影响通行的前提下,设置少量休息座椅,为旅客提供短暂候车的条件。

6 结束语

我国是个幅员辽阔人口众多的国家,铁路又是如今倡导的绿色出行的主要方式之一,铁路客运枢纽将在我国铁路快速发展的历史契机下,以“功能性、系统性、先进性、文化性、经济性”的“五性”原则为指导[4],与城市设计规划一同逐步建设完善,为旅客提供更加便捷、舒适、人性化的服务的同时,将对城市综合交通乃至经济社会的发展发挥更加重要的作用。

[1]袁新敏.综合交通枢纽促进城市现代服务业空间集聚的对策研究——以上海虹桥综合交通枢纽为例[J].华东经济管理,2012(8):55-57

[2]国务院.“十二五”综合交通运输体系规划[Z].国发〔2012〕18 号

[3]郝之颖.高速铁路站场地区空间规划[J].城市交通,2008(5):48-52

[4]郑健.我国铁路客站规划与建设[J].铁道经济研究,2007(4):20-30