基地综合防雷系统研究

陈伟红

(海军装备部,北京 100841)

0 引言

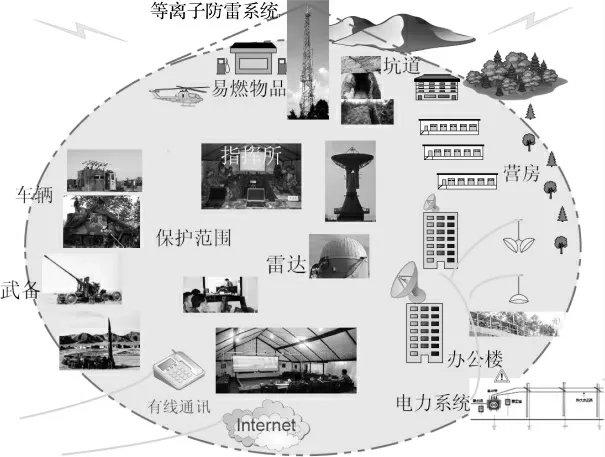

不同的基地都装备有不同的设备,如雷达、天线、射电望远镜、有/无线通讯、计算机网络以及武备等设备,如图1所示。但是,雷击以及雷击所产生的强电磁脉冲和感应过电压,对这些设备都极易造成损害。这就需要建立一套安全可靠的综合防雷系统,以确保基地内的设备安全可靠工作,为完成作战任务提供保障。

1 传统防雷技术及产品

国内外传统的防雷技术及产品主要有:

(1)富兰克林式避雷针(Lightning Rod);

(2)由避雷针派生的提前放电式避雷针(ESE)和放射源避雷针;

(3)消散阵系统(DAS)或消雷器(LED)。

避雷针及其派生的提前放电式避雷针和放射源电离或电极蓄能释放等方式的提前接闪器(ESE),均是通过金属尖端接闪雷电并以接地体将雷电流泄放至被保护物体周围的地网。这种“引雷入地”的方式必须铺设复杂的地网来泄放雷电流。雷电流泄放时所产生的强电磁脉冲辐射和感应过电压都极易对电子设备造成损坏,对强电设备和人身安全也容易造成危害。另外,这种“引雷入地”避雷方式很容易产生火花,极易引燃、引爆易燃易爆物品[1-3]。

而通过针管尖端无源产生等离子的消散阵系统(DAS)或消雷器(LED),虽然绕开了“引雷入地”的避雷方式,但其无源产生的等离子浓度和总量不足,保护范围小,并且容易受到大气环境和地理环境的影响,往往导致其被雷云电场击穿而消雷失败。

由此可见,这些传统的防雷产品都存在一定的局限性,并不能真正解决当前防雷的实际需求。

图1 保护区域示意图

2 综合有源无源等离子防雷系统

2.1 系统防雷机理

综合有源无源等离子防雷系统从根本上入手,摒弃“引雷入地”的避雷方式,通过产生1015个/m3高浓度等离子体(为消雷器的21 万倍),破坏保护范围内的雷云先导,完全消除保护范围内的直击雷,从而解决了保护区范围内雷电流泄放所产生强电磁脉冲和感应过电压的危害,确保保护区范围内各种设备在雷雨天气下正常安全可靠运行。综合有源无源等离子防雷系统一些军事基地进行了实际应用,共防雷近万次,对直击雷(包括滚地雷)防护的成功率达到100%(即无直击雷现象)[4-6]。

图2 防雷系统对雷云电场和地面感应电场作用机理示意图

如图2所示,及早在雷云电荷尚较分散、雷云电场尚未过激的有利时机,向空间较长时间大体积地发散有源产生的高浓度(1015/m3)等离子体(为自然尖端或阵列消雷器在雷云电场作用下辉光放电产生等离子体的21 万倍)。等离子体中的正离子在雷云电场吸引(雷云为负极性时)及上升气流输送的双重作用下向上发散,而负电荷受地面感应的正极性电场的吸引向下发散,双向发散的等离子体对雷云负电荷及地面感应的正离子进行中和、稀释和均匀化,实现在保护范围内不会形成雷击。

2.2 系统防雷过程

如图3所示,当雷云距被保护目标约5 km(此时电场感应比较弱)时,雷电预警器探测雷云电场强度达到预警限值,控制器启动有源等离子发生器,经针管向空间发散高浓度(1015个/m3)等离子体;发散的等离子体沿雷云电场(向上)与地面感应电场(向下)两个方向飘移,即:(a)等离子体中的正电荷受雷云底部负极性电场吸引及上升气流的推动,向雷云底部漂移扩散;(b)等离子体中的负电荷受地面雷云感应的正极性电场吸引而向地面漂移扩散;通过同时中和雷云负电荷(下行先导)和地面感应正电荷(上行先导),起到削弱和均匀电场作用,使雷云电场不会激化而逐渐飘移出被保护范围以外。

图3 系统防雷过程示意图

3 综合防雷系统组成

3.1 系统组成框图

图4 综合防雷系统框图

3.1.1 雷电预警器

雷电预警器为电场强度感应式,具有结构简单、精度高、可靠性高、经济实用等优点,可在0~20 km 范围内探测雷云电场强度,按照整定的雷云电场强危险限值自动启/停等离子发生器。雷电预警器安装在保护范围内开阔的房顶或地面。

3.1.2 等离子发生器

通过高频高压的方式电离空气产生高浓度的等离子体,并通过风机产生的强气流将高浓度的等离子体向大气中散发。等离子发生器须安装在保护范围内的塔架上。

3.1.3 控制器

控制器是防雷系统的伺服控制,将完成所有的数据处理和相关的控制,显示雷电预警限值、雷电场强检测值以及累计防雷次数,具有旋光雷电报警、声光故障报警等功能。它可安装在保护范围内配电房或值班室等方便观察和操作的位置。

3.1.4 后备电源

为保证在雷电活动期间市电电源停电时保持系统的正常供电,方案中配备了UPS 电源和发电机组作为备用电源。

3.1.5 浪涌保护器SPD

除了直击雷危害外,还有远方的感应雷沿配电线路、通讯和信号线路侵入的雷电冲击波(浪涌)对设备的危害,因此须在电力线路、通讯和信号线路中安装SPD。

3.2 综合有源无源等离子防雷系统配置表

表1 综合有源无源等离子防雷系统配置表

3.3 感应雷防护系统配置表

表2 感应雷防护系统配置表

4 关键技术

4.1 高浓度等离子发生器

采用介质阻挡放电(DBD)技术,放电器在大气压下电离空气,以高频高压方式产生高浓度等离子体进行拒雷,尚属国际前沿技术,也是本系统研制的关键技术。据我国气体电子学和静电学著名专家丘军林、白希尧等测试,DBD方式可产生浓度为1014~1016/m3的等离子体。项目研制单位目前根据已经掌握的实用技术制造的产品,经中科院电工所专用仪器测量,在大气常压(0.1 MPa)下距等离子体发生器出口100 mm处测量,吹出发生器的等离子体浓度达到1015/m3。该关键技术已经被突破,可以进入实用阶段。

4.2 雷电预警器

作为探测雷电场强度的关键部件,雷电预警器采用场磨式大气电场感应技术及无刷微电机相关技术,保证预警器的准确性、可靠性。常年运行的微电机,采用我国自主研发的无刷微电机产品,转速稳定、准确,经多年运行统计数据,可满足系统可靠性要求。

5 结束语

本文论述的综合有源无源等离子防雷系统,技术先进、安全可靠,具有传统避雷产品无法比拟的优势:

(1)保护范围内无直击雷;

(2)保护范围大,是传统避雷针产品保护范围的64 倍;

(3)不需铺设地网,施工简单,性价比高;

(4)阵列针管经限压放电间隙与接地体相连,形成后备的无源避雷方式,进行多重防护;

(5)非“引雷入地”的避雷方式彻底解决雷电流泄放时产生的强电磁脉冲和感应过电压对电子设备的损坏;

(6)在保护区范围内为人员和其他设备在雷暴天气下正常生活和运行提供条件。

[1]GB50057-2010.建筑物防雷设计规范.

[2]GB50343-2004.建筑物电子信息系统防雷技术规范.

[3]马宏达.避雷针保护范围的理论与实验[J].防雷世界,2004(4):51-56.

[4]庄洪春,等.等离子体避雷球技术[J].雷电防护与标准化,2004(3):22-27.

[5]虞昊.21 世纪防雷事业的曙光[J].等离子智能避雷技术,2003(12):127-135.

[6]菅井秀郎.等离子体电子工程学[M].张海波,张丹译.北京:科学出版社,2002.