于救右国济任民一:草圣

文/熊宜

于救右国济任民一:草圣

文/熊宜

于右任早年系同盟会成员,长期在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家。作为国民党元老,于右任在世时拥有崇高显赫的地位,却一生清廉、亲和俭朴,为书法艺术的传承费尽心力。

民国时期,清华大学校长罗家伦曾有诗咏于右任:“拂须卷袖画中身,取墨频呼更入神。此是生前欢喜债,行藏围满索书人。”并加注曰:“先生作书常以纸烟罐贮墨,每罄一罐,辄大呼:‘取墨来!’此乃兴到神来时也。”这首诗不但刻画出于右任至情至性的风采,也描写出他对书法的钟爱。

恬淡简朴、不忮不求的真性情,孕育出于右任潇洒脱俗的书法风格,而他一生救国济民的恢宏气度,更使得其书法呈现出气吞牛斗的气象。按其书法风格变化,于右任一生大致上可分四个时期。

1931年9月,于右任与老师马相伯合影

启蒙时期 1899~1911年—西北奇才,书艺早发

于右任在其自传《牧羊儿自述》中回忆:“太夫子(指于右任的私塾老师毛班香的父亲毛汉诗)又喜作草书,其所写的是王羲之的《十七鹅》,每一个‘鹅’字飞行坐卧,偃仰正侧,个个不同,字中有画,画中有字,皆宛然形似,不知其原本从何而来,当时我也能写一两个。”于右任11岁时(1899年)初见毛汉诗写字,并对书法产生了兴趣。

少年时期的于右任就以文才蜚声乡里,20岁时即被陕西学政叶尔恺视为“西北奇才”,25岁中举,26岁赴开封应甲辰科进士礼部试。由于清末仍有科考制度,文人学子必须勤练“馆阁体”。于右任除习王羲之之外,兼及

颜真卿、柳公权、欧阳询、禇遂良、赵孟頫诸家。1899年,沈卫继叶尔恺之后担任陕西学政。他十分看重于右任的才华。沈卫也是书法名家,在一定程度上影响了于右任。

后来,于右任因批评时政而遭官府追缉,后逃到上海,以“刘学裕”的名字考入震旦公学,并参加了光复会投身革命。由于生活拮据,1905年,他开始在上海卖字,一直到辛亥革命成功。其间于右任全心投入革命事业,屡创报刊为革命做宣传,曾两次入狱,但得暇即勤习书法。由于革命情操的濡染,他的书法在秀美流畅之外,渐显壮豪气概。

楷书时期 1912~1931—访碑勤研,书风雄强

民国建立之后,于右任开始蓄须。民国初年,由于政局动荡,于右任的政治生活颇为黯淡,反而得空钻研各类碑帖,与收藏家、书画家、学者、书商频繁往来。他曾说:“这是我很难得的一个治学时期。”1917年,于右任再次到上海鬻字,有一幅《海上寄怀京友诗》写道:“画采云车梦里身,轮君冷眼看京尘。天荒地变神州泪,闲煞江南卖字人。”可见他始终未曾放下救国济民的抱负。

1918年,于右任赴陕西出任靖国军总司令,一有余暇就四处访寻历代碑铭,曾写了一首《访碑》五律记录当时的心情:“曳杖寻碑去,城南日往还。水沉千福寺,云掩五台山。洗涤摩崖上,徘徊造像间。愁来且乘兴,得失两开颜。”这一年,好友李春堂赠给他一幅《前秦广武将军张产碑》拓片,于右任的书法风格因此而发生转变。他曾说:“我最初学魏碑与汉碑,后来发现了广武将军碑,认为众美皆备,即一心深研极究,临写不辍,大为受用,由是渐变作风。”

这一时期,于右任委托河南军务督办胡景翼从洛阳古董商那里买了160余方北朝碑石,并由当时的陕西绥靖公署主任杨虎城协助买回《熹平石经》残石。到1930年左右,他陆续搜集了380余方石刻墓志,1938年全部捐赠给了西安碑林博物馆。

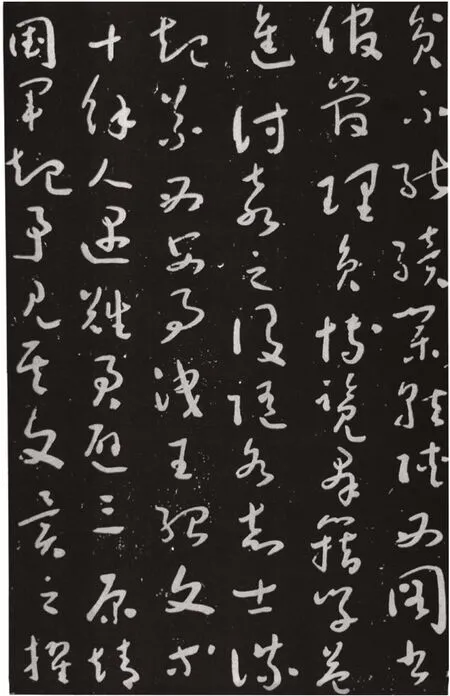

致冯玉祥函

行草时期 1932~1949—融合碑帖,大开大阖

这个时期可以说是于右任“草圣”美誉的发轫。他自魏碑转型行草书,将北碑南帖中的真、行、草书相互融合,汲古开今。于右任曾说:“余中年学草,每日谨记一字,两三年间,可以执笔,此非妄言,实含至理。”

当时,于右任无意间得到一幅影印的《石拓宋克章草诀歌》,仔细审阅,觉得其用笔朴质真纯,不似宋克的书风。某次,他的外甥周伯敏前来拜访,看到这张影印件,认出这是他岳叔王世镗的手笔。于右任惊喜异常,听说王老先生尚在人世,便命周伯敏邀请其来上海晤谈。两人相见恨晚,各自拿出所藏碑帖和书法观赏切磋,书艺都因此更加精进。1933年,王世镗去世,于右任亲书挽联:“三百年来笔一支,不为索靖即张芝。”据说于右任的办公室和书房极少悬挂同时代人的书法,只有王世镗的书法例外。

1932年,于右任在上海成立“标准草书研究社”,1934年开始在上海各大报刊刊登征求草书字帖的启事,希望能抛砖引玉,使标准草书的参考依据更臻完备。当时,有人拿着太和馆本《急就章》和其他书帖前来出售,于右任仔细鉴识,发现此物首尾皆钤有宋宣和宝玺,认定它就是北宋《宣和书谱》著录的《吴皇象书〈急就章〉》,大喜过望,立即买下。

此后,于右任倾力于“标准草书”的修订,在书法风貌上既有北碑的野拙奇丽,又有行草、今草、章草、狂草的酣畅淋漓,形成了独具一格的“于体”,用笔劲挺峭拔、大刀阔斧、能收能放,既蕴藉含蓄,又气势慑人,达到了大开大阖的境界。

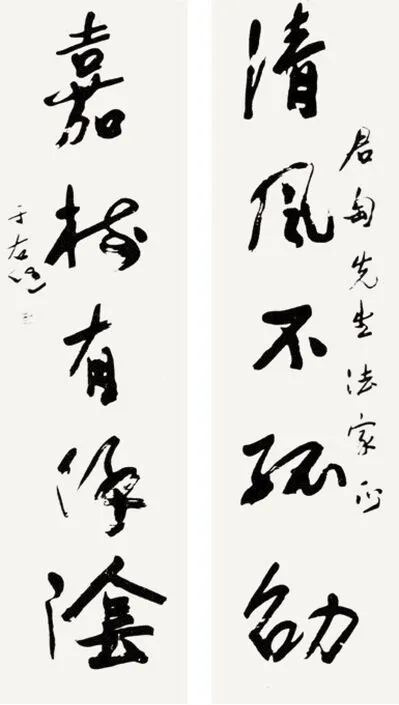

清风嘉树联

追求真理

1936年5月,于右任所写的《周石笙墓志铭》已明显露出融合真、行、草三种书体的风貌。而他同时期所写的《周湘舲墓志铭》笔力浑厚圆润,接近《石门铭》,又有行书的放逸笔致。在此期间,于右任先后修订标准草书多次,并在重庆歌乐山老鹰崖山洞亲自书写草书唐诗,增订刊出多年努力倡导的《标准草书〈千字文〉》,委托刘延涛编辑出版《草书月刊》,全力推广实用草书。

标准草书时期 1950~1964—戮力标草,功垂百世

樗园访树人诗轴

王陆一墓志铭(局部)

于右任著《标准草书》

赠敏智《醉高歌》轴

1949年之后,渡海赴台的于右任一直致力于“易识、易写、美丽、准确”的标准草书的推广。与于右任交谊甚笃的台湾书画家彭醇士在《三原于先生之书》中写道:“于先生书,体势虽极奇恣,点画异常圆健;昔人评山谷(注:黄庭坚)书,如瘦蛟缠树,窃谓山谷尚觉作态,而先生则浑然矣。先生临帖最多,自然高雅,尝谓先生已得安吴所云中线之妙,故而笔法谨严,近百年来实难方驾。先生尝念草法凌乱,久恐失传,青年学子因俗就简,并无依据,于是解散篆隶,贯通草行,正本清源,汰繁取易,积数十年之力,集数十家之书,凡几易稿,成标准草书,真不朽之杰作,学书之津梁。”

于右任充满了对文字书写传承的使命感,曾先后写下两篇内容大同小异的《百字令》来说明中国文字的演进,其一为:“草书重整,是中华文化复兴先务。古昔无穷之作者,多少精神贯注。汉简流沙,唐经石窟,实用臻高度。元明而后,沉埋久矣,谁顾?试问世界人民,超音争速,急急缘何故?同此时间同此手,且莫迟迟相误。符号神奇,髯翁发见,标准思传付,敬招同志,来为学术开路。”

于右任精研标草,发现了中国文字书写的精神内涵,在艺术与实用之间并行不悖,也因此呈现出“于体”书风的曲高和“众”。

事实上,于右任也因为遍临历代碑帖,而使得书法风貌返璞归真、不受羁绊。于右任曾这样说:“我写字没有任何禁忌,执笔、展纸,一切顺乎自然。平时,我虽也时时留意别人的字如何写就会好看,但是,在动笔的时候,我绝不因为迁就美丽而违反自然,因为自然本身就是一种美。你看,窗外的花、鸟、虫、草,无一不是顺乎自然而生,而无不美。只要自然与熟练,不去故求美观,也就会自然美丽的。”

于右任那首仅30字的《写字歌》对书法精义的提点更加言简意赅:“起笔不停滞,落笔不作势,纯任自然,自迅速,自轻快,自美丽,吾有志焉而未逮。”以于右任对历代碑帖的勤习与归纳,还觉得“有志而未逮”,可见他所说的“自然”是多难达到的境界。