中上扬子地区下古生界海相页岩气储层特征及勘探潜力

周 文,王 浩,谢润成,陈文玲,周秋媚

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059;2.宾夕法尼亚州立大学 地球与矿物科学学院,美国)

页岩气属于非常规油气资源中最重要的类型之一。早在1973年阿以战争期间石油禁运和1976~1977年间的第一次石油危机促使美国能源部加快了天然气勘探研究的步伐。美国能源部(DOE)发起了非常规资源的天然气(包括页岩气、煤层气、深部(盆)气、水溶气、致密砂岩气、天然气水合物)研究和发展(R&D)工程。其中重要的项目之一就是东部页岩气工程(EGSP),重点是对阿巴拉契亚盆地、密歇根盆地、伊利诺斯盆地的油气地质特征及资源进行综合研究,为勘探开发提供依据[1]。从20世纪90年代以来,美国页岩气工业得到迅猛发展,页岩气产量大幅度提高,2012年生产页岩气0.17×1012m3[2]。产气页岩见于美国大陆的古生代和中生代海相地层,主要有5个盆地的页岩正在进行商业开采,即密歇根盆地(Michigan Basin)的Antrim页岩、阿巴拉契亚盆地(Appalachian Basin)的Ohio页岩、伊利诺斯盆地(Illinois Basin)的New Albany页岩、福特沃斯盆地(Fort Worth Basin)的Barnett页岩和圣胡安盆地(San Juan Basin)的Lewis页岩[3]。

中上扬子地区下古生界海相地层的油气勘探已持续了几十年,长期以来,除在四川盆地发现油气藏外,在雪峰山西侧盆山过渡区几乎没有工业性的油气发现。该区古生代海相地层中广泛分布厚度较大的富有机质页岩,其有机质丰富高、演化程度高、生烃量大,成为页岩气赋存的有利地区。近年来,国土资源部油气战略研究中心组织了一批研究项目,对该区成藏条件和资源分布潜力展开了大量评价工作,安排多个区块的招标,部分区块开展钻井工作,其中部分井见到了商业性天然气产能,如渝页1井、黄页1井等。为尽快实现国内页岩气勘探开发的突破,打开中国南方海相领域的非常规油气勘探局面,开拓国内非常规天然气勘探的新领域,对该区页岩赋存层的地质特征开展研究,其意义十分重大。

已有的研究成果表明[4],中上扬子地区发育多套富有机质泥页岩,主要包括6套泥页岩发育层系:①下寒武统牛蹄塘组/筇竹寺组海相泥(页)岩;②上奥陶统五峰组海相泥(页)岩;③下志留统龙马溪组泥(页)岩;④下二叠统梁山组海相及滨岸相泥(页)岩;⑤上二叠统龙潭组/吴家坪组滨岸相泥(页)岩;⑥上三叠统马鞍塘组、小塘子组、须家河组第三、第五段海相及过渡相泥(页)岩。由于受到沉积环境的控制和后期的构造改造作用的影响,6套泥(页)岩的目前的分布区域是不同的。四川盆地内6套泥(页)岩均存在,在雪峰隆起带西侧盆山过渡带主要残存的是海相寒武-志留系富有机质泥(页)岩。

本文对页岩气所属的地质成因类型进行分析,重点讨论海相下寒武统牛蹄塘组/筇竹寺组海相泥(页)岩及下志留统龙马溪组泥(页)岩储层的特征,分析源岩型页岩气藏成藏基本地质条件,提出有利的勘探目标区,为该区下一步页岩气勘探提供依据。

1 油气藏成因类型划分

泥(页)岩在常规油气藏中通常为源岩或盖层,在非常规油气藏中可作为油气的储层。对于泥(页)岩油气藏来讲,富含有机质的泥(页)岩中生成的油气陆续排烃后残留,在岩石内的微孔隙、裂隙等储集空间中存储起来形成油气藏,属于典型的“自生自储”型油气藏。油气在泥(页)岩的裂缝和较大孔隙中以游离方式存在,在干酪根和黏土颗粒表面以吸附状态(甚至溶解状态)存在,当其具有商业性开采价值就称为泥(页)岩油气藏。

对有机成因的油气藏类型划分方案十分多而复杂,到目前为止,地质学家、石油工程师对其有14种划分方式,最具有意义的划分是油气藏地质成因类型划分(图1)。作者根据油气产出与烃源岩的关系,将油气藏划分为源岩型油气藏和非源岩型油气藏。

源岩型油气藏:烃源岩内油气生成、运移后残留部分集聚形成的油气藏。包括页(泥)岩气藏、页(泥)岩油藏、煤层气、灰岩(油)气藏等。主要属于非常规油气资源类型。

非源岩型油气藏:指油气排出烃源岩外,经过一定距离运移后聚集形成的油气藏。主要属于常规油气资源。

页岩气(shale gas)属于源岩型油气藏,按气体的成因又可以分为:生物成因页岩气藏(biology shale gas)、裂解成因页岩气藏(splitting shale gas)[5]。

由于烃源岩在成油期排烃系数多在10%~20%左右,残留于烃源岩中的石油量巨大;如果是裂解成气,后续虽然可以持续排烃(或天然气扩散)造成烃源岩内部天然气的不断损失,但其残留量也巨大:因此,该类资源潜量是十分巨大的。

2 页岩气储层特征

2.1 牛蹄塘组/筇竹寺组泥(页)岩特征

图1 油气藏地质成因类型划分示意图Fig.1 Diagram showing the classification of the geological genetic types of oil and gas reservoirs

牛蹄塘组/筇竹寺组泥(页)岩是中上扬子地区页岩气藏勘探和开发主要层位。该层在全区均有分布,四川盆地内埋深相对较大,一般>3.5 km。在四川盆地周缘及川东、湘西、黔北一带部分出露地表,大部分埋藏于地腹中,且埋深总体较小,<2km,是泥(页)岩气勘探开发的理想目的层。

2.1.1 有机质丰度及分布

已有的研究结果表明,泥(页)岩有机碳含量是衡量页岩中残存气丰度的重要指标,一般认为目前残余有机碳含量越高,页岩储层残留的天然气量就可能越高[6]。

根据目前收集到的威远、丁山、林滩场等构造已钻井岩心有机碳测定结果,表明牛蹄塘组/筇竹寺组泥(页)岩残余有机碳的质量分数(wTOC)主要分布在2.0%以内,最高可以达到8%左右;位于盆地周缘及湘西、黔北等15个地面露头近156个样品分析结果表明,该层泥(页)岩残余有机碳质量分数主要在2.0%以内,最大达到12%左右(图2)。从目前的钻井和地表剖面来看,寒武系牛蹄塘组有机碳纵向分布由下向上是降低趋势,说明该层下部富气程度高、质优,上部富气程度低。残余有机碳分布高值区(wTOC>2%)主要位于川南泸州-自贡到滇北威信一带(图3)。

图2 中上扬子地区寒武牛蹄塘组/筇竹寺组残余有机碳分布直方图Fig.2 Histogram of residual organic carbon in Cambrian Niutitang/Qiongzhusi group of upper Yangtze region

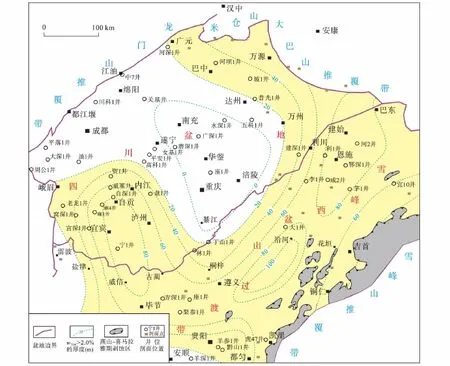

图3 中上扬子地区牛蹄塘组/筇竹寺组泥页岩残余有机碳、Ro分布图Fig.3 The residual organic carbon and Rodistribution of Niutitang/Qiongzhusi Group shale in the upper Yangtze region

中上扬子地区主力烃源岩演化程度均较高,牛蹄塘组Ro值主要在2.0%~5.0%,总体上处于过成熟阶段。其中桐梓-遵义、万州-涪陵、巴东-恩施等地区相对较高,可能与深部热液活动有关。

按照美国对海相页岩气储层的评价标准[6],残余有机碳质量分数>2%的区域是页岩气开发的主要区域,这些区域主要分布在:①四川盆地成都-威远一带、川南古蔺地区;②黔北贵阳-遵义-凯里至湘西花垣、吉首到鄂西利川、始建、巴东一带。残余有机碳高值区主要分布在湘鄂西及黔北地区,这一特征取决于当时的沉积相分布,即深水陆棚相主要分布于上述区域,因此有机质含量相对较高。

2.1.2 源岩层厚度分布

从wTOC>2%的厚度分布来看(图4),该泥(页)岩层厚度变化大,四川盆地内相对较薄,在几十米到300m之间;向东到黔北及湘鄂西地区厚度明显增加;湖北恩施至湖南吉首一带是最大地区,最厚达到500m以上,对应残余有机碳含量分布高值区。

2.1.3 演化程度

从演化程度看,该套泥页岩有机质演化程度高,Ro值主要在1.0%~5.5%之间,总体上处于过成熟阶段。四川盆地川北地区演化程度在成熟阶段,川南大部分地区达到高成熟及过成熟期;雪峰山西侧地区多处于过成熟期(图3),Ro值一般>3.0%。

2.2 龙马溪组泥(页)岩特征

龙马溪组泥(页)岩烃源岩也是中上扬子地区页岩气藏勘探和开发主要层位。该层主要分布在川北、川东、川南及黔中、鄂西地区。在四川盆地周缘及川东、湘西、黔北一带大部分出露地表,部分埋藏于地腹,埋深较小,在盆内该层是泥(页)岩气勘探开发的理想目标层。

图4 中上扬子地区牛蹄塘组/筇竹寺组泥页岩残余有机碳质量分数>2%的厚度分布图Fig.4 Thickness distribution of residual organic carbon GT(>2%)of Niutitang/Qiongzhusi Group shale in the upper Yangtze region

2.2.1 有机质丰度及分布

根据目前收集到的长宁背斜长芯1井、丁山1井等岩心有机碳测定结果,表明龙马溪组泥(页)岩残余有机碳质量分数主要分布在0.5%~2.0%,最高可以达到12%左右(图5);位于盆地周缘及湘西、黔北等15个地面露头近213个样品分析结果表明,该层泥(页)岩残余有机碳质量分数主要分布在1.0%~2.0%,最大达到14%左右。地表样品总体上比井下样品值高。

从长芯1井地化指标图来看[7],龙马溪组有机碳质量分数纵向分布下部在2.0%~8.0%之间,上部在2.0%左右,生烃潜力纵向分布从下至上是降低趋势,说明该层下部富气程度高、质优,上部富气程度低。

从平面分布特征来看(图6),残余有机碳分布高值区主要位于雪峰山西侧利川-恩施地区及四川盆地的万州地区。在川南泸州至滇北威信地区处于次高值区,也是重要的页岩气储层发育区。

图5 龙马溪组泥(页)岩残余有机碳分布直方图Fig.5 The histogram of the residual organic carbon in the Longmaxi mud shale

图6 中上扬子地区龙马溪组泥页岩残余有机碳与Ro分布图Fig.6 Distribution of the residual organic carbon and Roof the Longmaxi Group shale in the upper Yangtze area

2.2.2 源岩层厚度分布

从厚度分布来看,该泥(页)岩层厚度变化大,四川盆地内在万州、泸州-自贡一带是厚度分布最大的地区,最厚达700余米。黔北及湘鄂西地区因剥蚀作用,残留厚度普遍小,仅在鄂西地区厚度相对增大。残余有机碳质量分数>2%的储层分布区域主要在(图7):①川北地区;②川西南、滇北、黔西北地区;③川东-鄂西利川、恩施-张家界一带。这是由于深水陆棚相主要分布于上述区域,因此有机质含量相对高。

2.2.3 演化程度

中上扬子地区龙马溪组演化程度亦较高(图6),Ro值主要在1.5%~3.5%之间,总体上处于过成熟阶段[8,9]。四川宜宾-自贡-内江地区Ro<2%,黔中隆起带Ro值在2.5%~3%之间,雪峰西的铜仁-凯里-吉首地区及涪陵-万州地区的演化程度较高,Ro>3.5%。

3 泥(页)岩气藏勘探有利区块

泥(页)岩气藏有利区需满足如下地质条件[10-12]:①wTOC>2%,越大越利于生气;② 泥(页)岩wTOC>2%的有效厚度>20m,越厚气含量越高;③演化程度以成熟阶段为最优,有机质成熟度最好在1%~4%之间。满足这些条件的区块是勘探的有利区块。根据泥(页)岩气藏的成藏基本地质条件分析,中上扬子地区页岩气成藏的最有利层段是牛蹄塘组/筇竹寺组黑色泥(页)岩和龙马溪组黑色泥(页)岩。

通过编制wTOC>2%的有效厚度等值线和有机质成熟度等值线叠合图,划分出了牛蹄塘组/筇竹寺组泥(页)岩和龙马溪组泥(页)岩的有利勘探区块。

图7 中上扬子地区龙马溪组泥页岩残余有机碳质量分数>2%的储层厚度分布图Fig.7 Reservoir thickness distribution of the residual organic carbon GT in the Longmaxi Group shale in the upper Yangtze area

牛蹄塘组/筇竹寺组泥(页)岩气藏有利勘探区块分布在川南宜宾-泸州地区、鄂西恩施-湘西吉首地区和黔北贵阳-凯里-遵义地区。龙马溪组泥(页)岩气藏有利勘探区块分布在川南-滇北区块、川东-鄂西区块和川北区块。这些区块的wTOC>2%的有效厚度>40m,有机质成熟度集中在1.5%~3.0%之间。靠近雪峰山的地区由于燕山-喜马拉雅期构造活动强,造成龙马溪组泥(页)岩地层剥蚀严重(图6),其主要的目的层应该是牛蹄塘组。

4 结论

泥(页)岩气藏为源岩气藏,成藏条件受控于有机质丰度及分布、源岩层厚度分布和演化程度、温度、压力、泥(页)岩自身的物性条件等地质因素。有机质丰度高、源岩层厚度大和演化程度高的区块,成藏条件好。

中上扬子地区发育多套古生界海相泥(页)岩烃源岩地层,最有利于形成页岩气藏的层位是下寒武统筇竹寺组、下志留统龙马溪组。这2个层系的泥(页)岩分布面积广、厚度大、有机质含量高、热演化程度高,具有页岩气成藏的基本条件。勘探目标应选择川南、鄂西和黔北地区牛蹄塘组/筇竹寺组,以及川南-滇北区块、川东-鄂西区块和川北区块的龙马溪组。

[1]Curtis J.Fractured shale-gas systems[J].AAPG,2002,86(11):1921-1938.

[2]程克明,王世谦,董大忠,等.上扬子区下寒武统筇竹寺组页岩气成藏条件[J].天然气工业,2009,29(5):40-44.Cheng K M,Wang S Q,Dong D Z,et al.Accumulation conditions of shale gas reservoirs in the Lower Cambrian Qiongzhusi Formation,the upper Yangtze region[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):40-44.(In Chinese)

[3]Jarvie D M,Hill R J,Ruble T E,et al.Unconventional shale-gas systems:the Mississippian Barnett Shale of north-central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment[J].AAPG,2007,91(4):475-499.

[4]周文,金文辉,谢润成,等.雪峰山西侧盆山过渡带油气成藏地质特征和破坏类型[J].地质通报,2012,31(11):1838-1851.Zhou W,Jin H,Xie R C,et al.An analysis of geological characteristics and destruction types of hydrocarbon accumulation in the basin-mountain transitional zone on the western side of the Xuefeng Mountain[J].Geological Bulletin of China,2012,31(11):1838-1851.(In Chinese)

[5]Ross D J K,Bustin R M.Characterizing the shale gas resource potential of Devonian-Mississippian strata in the Western Canada sedimentary basin:Application of an integrated formation evaluation[J].AAPG Bulletin,2008,92(1):87-125.

[6]李新景,吕宗刚,董大忠,等.北美页岩气资源形成的地质条件[J].天然气工业,2009,29(5):26-32.Li X J,Lu Z G,Dong D Z,et al.Geologic controls on accumulation of shale gas in North America[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):26-32.(In Chinese)

[7]王社教,王兰生,黄金亮,等.上扬子区志留系页岩气成藏条件[J].天然气工业,2009,29(5):45-50.Wang S J,Wang L S,Huang J L,et al.Accumulation conditions of shale gas reservoirs in Silurian of the upper Yangtze region[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):45-50.(In Chinese)

[8]王兰生,邹春艳,郑平,等.四川盆地下古生界存在页岩气的地球化学依据[J].天然气工业,2009,29(5):50-62.Wang L S,Zou C Y,Zheng P,et al.Geochemical evidence of shale gas existed in the Lower Paleozoic Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):50-62.(In Chinese)

[9]聂海宽,唐玄,边瑞康.页岩气成藏控制因素及中国南方页岩气发育有利区预测[J].石油学报,2009,30(4):484-490.Nie H K,Tang X,Bian R K.Controlling factors for shale gas accumulation and prediction of potential development area in shale gas reservoir of South China[J].Acta Petrol Ei Sinica,2009,30(4):484-490.(In Chinese)

[10]张金川,聂海宽,徐波,等.四川盆地页岩气成藏地质条件[J].天然气工业,2008,28(2):151-156.Zhang J C,Nie H K,Xu B,et al.Geological condition of shale gas accumulation in Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2008,28(2):151-156.(In Chinese)

[11]孙利,刘家铎,王峻,等.普光陆相地层天然气成藏条件与主控因素分析[J].西南石油大学学报:自然科学版,2012,34(6):9-16.Sun L,Liu J D,Wang J,et al.Analysis on dominating factors and conditions for the formation of natural gas reservoir of Puguang terrestrial formation[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science & Technology Edition),2012,34(6):9-16.(In Chinese)

[12]陈波,皮定成.中上扬子地区志留系龙马溪组页岩气资源潜力评价[J].中国石油勘探,2009,15(3):15-19.Chen B,Lan Z K.Lower Cambrian shale gas resource potential in upper Yangtze region[J].China Petroleum Exploration,2009,15(3):15-19.(In Chinese)