一起食源性疾病暴发的病原学研究

陈 琼,李 晶,唐雨德,魏德江,周东明,梁洪军,孙军红

(本文编辑:张仲书; 英文编辑:王建东)

沙门菌(Salmonella)是肠杆菌科的一种重要的革兰氏阴性杆菌,能引起人的胃肠炎、伤寒、败血症等症状,是引起食物中毒的主要病原菌之一。据统计显示,近十年来,在我国由沙门菌引起的食物中毒和食源性疾病为17.9%,位于细菌性食物中毒首位,WHO把沙门菌列入中等或严重危害的食物污染性病原菌[1-2]。2011年9月,南京某院校集体食堂发生了一起由沙门菌引起的突发公共卫生事件,现将病原学检测报告如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 样品来源 以无菌方式采集7份可疑食品和2例发病且未用抗生素患者排泄物各1份。编号如下:①麻辣黄瓜拌猪心,②蚝油瓜条,③糖醋带鱼,④红烧老鹅,⑤大煮干丝,⑥西芹鸡柳,⑦白菜蛋汤,⑧、⑨为2例患者的排泄物。

1.1.2 试剂和仪器 2%碱性蛋白胨水、亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液、SS琼脂、亚硫酸铋(BS)琼脂、硫代硫酸盐柠檬酸盐胆盐蔗糖(TCBS)琼脂、营养琼脂、三糖铁(TSI)琼脂、肠道微量生化管、食品大肠菌群检测纸片、药敏纸片和沙门菌分型诊断血清等均购自杭州天河微生物试剂公司。科玛嘉沙门菌显色培养基(CAS)和副溶血性弧菌显色培养基由法国科玛嘉公司提供。全自动微生物分析仪(VITEK-2 compact)为法国梅里埃公司产品。

1.2 方法 按照《食品卫生微生物学检验》(GB/T4789-2010)[3]进行菌落总数、大肠菌群、沙门菌、志贺菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、变形杆菌和蜡样芽孢杆菌检验。选择性对所采集的样品进行直接培养和增菌后培养接种,两种方式同时进行,对可疑菌落进行染色镜检、生化试验和血清学鉴定,并挑取纯培养的可疑菌落用全自动微生物分析仪鉴定复核,对鉴定病原菌进行药敏试验[4-7]。

1.2.1 分离培养和染色镜检 将2份患者的排泄物分别直接接种SS、EMB、TCBS、CAS和副溶血性弧菌显色平板,置37℃培养18~24 h;同时再接种于EC肉汤、GN增菌液、3.5%NaCl结晶紫增菌液、MM增菌液、2%碱性蛋白胨水,按各自要求培养。7份食品留样标本,每份称取25 g(ml)+225 ml无菌生理盐水稀释液或各自增菌液在均质器内以半径8 cm、8000 r/min均质,37℃培养8~18 h增菌,增菌后再接种分离培养。与此同时吸取1∶10样品稀释液1 ml置于营养琼脂、SS、EMB、TCBS、CAS 和副溶血性弧菌显色平板及10 ml SC中混匀,同时接种大肠菌群纸片,37℃培养18~24 h,观察菌落生长情况。分别挑取SS和CAS上可疑菌落涂片革兰氏染色镜检。

1.2.2 生化试验和血清学鉴定 分别挑取SS和CAS平板上可疑典型菌落接种TSI培养基、营养琼脂平板和肠道微量生化管,37℃培养24 h观察生化反应情况。可疑菌落用沙门菌分型诊断血清进行血清学鉴定试验。

1.2.3 全自动微生物分析仪鉴定 将分离的菌株接种于全自动微生物分析仪进行复核鉴定。

1.2.4 药敏试验 对以上检测确定的菌株用药敏纸片检测药物的耐药性。

2 结果

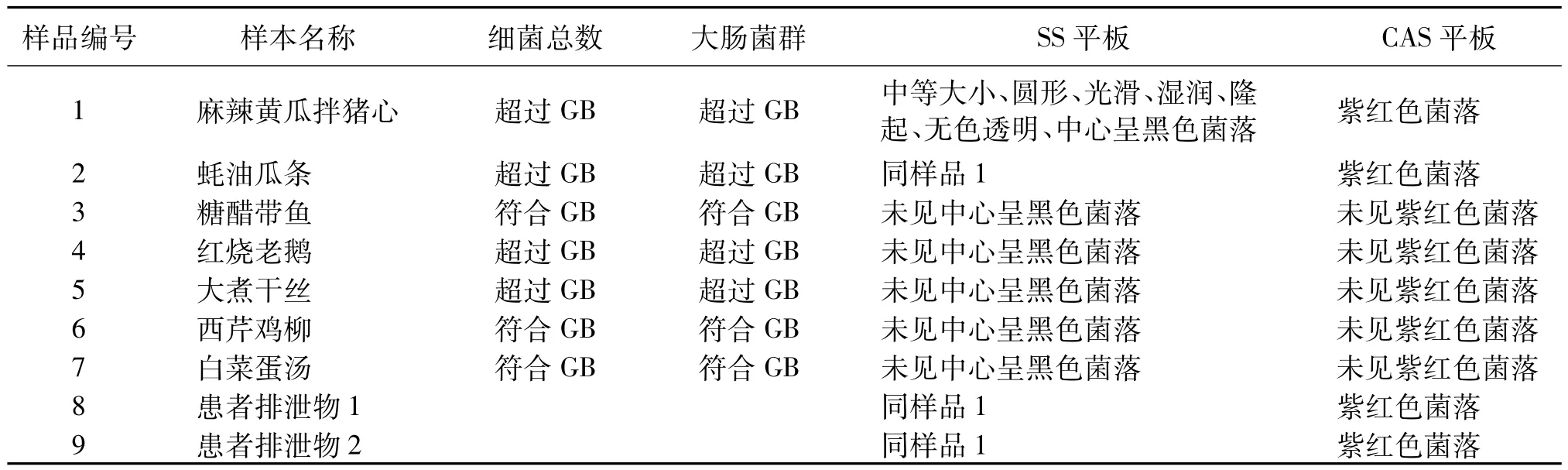

2.1 分离培养和染色镜检 结果见表1。7份食品中,有4份细菌总数和大肠菌群数均超出国家标准(GB2726-2005)[8]。4份样品(①麻辣黄瓜拌猪心,②蚝油瓜条,⑧、⑨2份患者排泄物)在SS和CAS平板上均有典型可疑沙门菌生长。可疑菌落涂片染色镜检均为G-、无芽孢、杆菌。

表1 所检样本细菌培养结果

2.2 生化试验和血清学鉴定结果 TSI为斜面红色、底层黄色、产气、产硫化氢。肠道微量生化管,4株分离菌生化反应完全一致,其余检样为阴性。结果见表2。4株分离菌均与A-F多价“O”因子血清发生凝集(++++),与 O 抗原O6、O7、K 抗原Vi、H抗原HC凝集(+++)、H5因子凝集(+++),与生理盐水对照均无自凝现象。鉴定结果为丙型副伤寒沙门菌。

表2 4株可疑菌生化试验结果

2.3 全自动微生物分析仪鉴定结果 4株分离菌在全自动微生物分析仪上显示较好的鉴定结果,均为丙型副伤寒沙门菌。

2.4 药敏试验结果 4株分离菌对氨苄西林、复方新诺明、四环素、阿莫西林耐药,对三代头孢菌素、氯霉素、喹诺酮类敏感。

3 讨论

食源性疾病是指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病。沙门菌被认为是目前世界范围内最重要的食源性致病菌之一,也是美国最常见的细菌性食源性疾病暴发的原因[9-10]。人类感染沙门菌的主要途径是食物传播,特别在夏秋季节,是食源性疾病的高发病原菌。此类食物中毒报告较多,已成为我国常发的一种突发性公共卫生事件。

本次实验室检测分析,7份留样食品中4份样品细菌总数和大肠菌群数超过国家标准,说明该食堂卫生条件较差,卫生意识淡薄,这是造成此次食源性疾病暴发事件的潜在因素。从2份留样食品和2份患者的排泄物中均检出丙型副伤寒沙门菌,而从业人员体检健康未携带病原菌,结合临床症状和流行病学调查,此次事件的原因是由于患者吃了被丙型副伤寒沙门菌污染的麻辣黄瓜拌猪心、蚝油瓜条引起的食源性疾病的局部暴发。

卫生监督部门要加大对餐饮单位的食品卫生监督力度,餐饮单位要落实好食品安全法,提高餐饮从业人员的卫生知识水平。在食用肉制品时一定要加热充分,煮熟烧透,熟食制品放置时间过长一定要加热回锅再食用。严把食品的加工、采购、储存、消毒关键控制点,确保食品安全[11-12]。

4株菌株药敏试验表明,三代头孢菌素、喹诺酮、氯霉素可为沙门菌类感染的首选类药物,与岳风等[13]报道相关的药敏结果相符。

对致病菌的及时、快速、准确的检测,对于食物中毒的调查至关重要,一方面可以快速指导临床用药,另一方面可以控制疫情的扩大,实现在现有的设备前题下,快速检出食物中毒的病原菌。本文实验室检测是在初步判断为细菌性的食物中毒,可能为某些肠道致病菌所致后,按照为此制定的相应肠道致病菌检测方案实施。因为中毒人数较多,根据多年的实验室经验分析,此次致病菌的菌量含量大,所以在进行传统国家标准方法培养分离的同时,直接将标本10倍稀释后置入平板培养鉴定,并使用了CAS培养,以使检验结果更加直观、快速、准确。结果显示,同时采用直接培养和增菌培养,同时使用SS和CAS培养,对分纯后的菌株运用全自动微生物分析仪鉴定复核,均获得预期满意的结果,上述方法的符合率均为100%。直接培养法比增菌培养法节约了大约36 h。因此,在处置突发性公共卫生事件病原菌检测过程中,可根据实验室条件和现场情况,采用“多种思路、多种方法”检测各种细菌的检测原则[14],灵活应用直接接种、增菌培养和其他检测技术,并且在培养基的选择上,可以考虑同时选用更加直观的显色培养基。几种方法互为补充,互为参考,既缩短检测初次报告时间,也可确保检验结果的准确性和敏感性,为快速、有效控制疫情提供技术保证。

[1]戴 婧.一起丙型副伤寒沙门氏菌引起食物中毒报告[J].青海医药杂志,2012,42(7):71-72.

[2]陈 华,谭翰清,谭海芳.一起由肠炎沙门菌食物中毒检测分析[J].中国卫生检验杂志,2008,18(8):1650-1651.

[3]GB/T4789-2010.食品卫生微生物学检验[S].北京:中国标准出版社,2010.

[4]刘继倩,宋驰萍,骆玲飞,等.两种培养基在健康人群中沙门菌检测的比较[J].中国实用医药,2011,6(31):275-276.

[5]赵 越,费 飞.丙型副伤寒沙门氏菌引起食物中毒的报告[J].医学动物防制,2009,25(1):59.

[6]吴红玲,马红梅.由肠炎性沙门氏菌引起食物中毒的调查分析[J].宁夏医学杂志,2010,32(12):1256-1257.

[7]乔 宁,喻 华,殷 琳,等.VITEK 2 COMPACT全自动微生物分析仪性能分析[J].淮海医药,2012,30(3):211-213.

[8]GB2726-2005.卫生部卫生监督中心卫生标准处.食品卫生标准及相关法规汇编[M].北京:中国标准出版社,2005:63-67.

[9]Hedican E,Miller B,Ziemer B,et al.Salmonellosis outbreak due to chicken contact leading to a foodborne outbreak associated with infected delicatessen workers[J].Foodborne Pathog Dis,2010,7(8):995-997.

[10]Schneider JL,White PL,Weiss J.Multistate outbreak of multidrugresistant Salmonella newport infections associated with ground beef,October to December 2007[J].J Food Prot,2011,74(8):1315-1319.

[11]梁洪军,顾海涛,周东明,等.一起疑似食物中毒调查处置工作的几点启示[J].东南国防医药,2010,12(3):280-281.

[12]陈 琼,梁洪军,魏德江,等.某部餐饮单位餐饮具卫生监测情况分析[J].东南国防医药,2008,10(4):316-317.

[13]岳 风,杨正林.32株沙门菌血清血鉴定和药敏结果[J].浙江预防医学,2009,21(10):38-39.

[14]赵月守.影响细菌性食物中毒快速检验的因素分析[J].山西医药杂志,2012,41(4):364.