五夫镇古建筑门楼的审美意蕴

魏永青

(武夷学院艺术学院,福建武夷山354300)

五夫镇位于武夷山市东南部,地处山间小平原,镇区东西有山,南北有来水,自然环境幽美。这里钟灵毓秀,人杰地灵,名人辈出,自古就有“邹鲁渊源”之称。它较好地保存了宋代直至民国时期的古街古巷,兴贤书院、刘氏家祠、连氏节孝坊、朱子社仓以及大量古民居建筑至今保留完整,2010年,五夫镇被评为“中国历史文化名镇”。

门是室内与外界的出入通道,它是民居建筑中不可或缺的组成部分。《阳宅十书》中亦云:“门户运气之处,乖气则致炎,乃造化一定之理。”[1]古代门楼的建造不仅要注重风水,而且还是皇权、宗教、礼制、文化和社会地位的直接体现,有着很强的象征意义。五夫镇古建筑门楼形式多样,它们或精美华丽,或蔚为壮观,或昂然肃穆,或简洁质朴,呈现给人们多样化的艺术形象,蕴含着深厚的美学思想,有着极高的审美价值。

一、精美华丽的帝王恩荣

牌坊是中国古建筑文化的重要组成部分,可追溯到春秋战国时期。古代牌坊的设立必须由皇帝下旨才能建造,建坊不仅是个人莫大的荣誉,更是家族的荣耀。若获此殊荣,家族成员都会慷慨解囊,重金聘请匠师,选用上等材料建造,这种不怕用钱、尽显技艺的态度,使得牌坊营建越发气派。

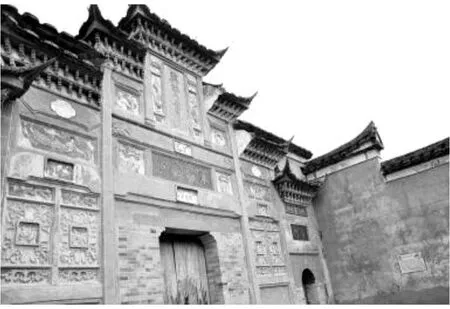

连氏节孝坊坐落于兴贤古街刘家老宅前(图1),其朝向与宅院朝向一致,是出入宅院的重要通道,它既有牌坊功能,又有门楼作用,可谓是牌坊式门楼。门楼宽约10米,高约7米,为四柱三间砖石结构,两侧廊心墙与宅院山墙相连,整体呈“八字形”布局,门楼前留有2.5米的空间,增加了门前的活动范围,也使整个门楼横向面阔角度、纵向深浅程度不尽相同。

图1 连氏节孝坊门楼(局部)

门楼立面装饰自上而下依次为屋顶、檐部、墙身、基座。门楼屋檐下以磨砖仿木构做飞檐、出檐和斗拱,整体呈“三飞式”,其中斗拱为较罕见的“如意斗拱”,整体相互交织,密集华丽,与檐体连成一片,形成一个整体。在门楼墙身上布满了各式各样的阶梯式砖雕,有“双狮戏球”、“双龙戏珠”、“双凤朝阳”、“鱼跃龙门”、“龙跃凤鸣”、“天宫赐福”、“喜上眉梢”等题材。门楼正中顶部镶嵌着一副题为“圣旨”的阳文石刻竖匾,竖匾上方镶嵌着龙纹砖雕,龙首为正面,头部左右对称,这种纹饰是最为尊贵的“正龙”,通常只能在皇宫或帝王御赐建筑上出现,竖匾两侧为青砖砌合的垂莲柱,上下两端为莲瓣纹砖雕,中间的砖雕则为精美的云龙纹样,威武的蛟龙翻腾于云雾之中,神采飞扬,栩栩如生。门楼大额坊为浅浮雕“双龙戏珠”和“瑞鹤祥云”图饰,预示着祥瑞降临。大额坊下为一块长约3米、宽约50公分的横匾,上面刻有“旌表吏员刘观赐妻监生刘经文母连氏节孝坊”19个字,字体端庄,书写有力,两侧还各有一块记录当年各级官员贺联的叙事匾,这些文字不仅凸显其不凡的身价,同时也为后代子孙留下宝贵的文化遗产。匾额四周镶嵌着精美的砖雕,其中有一副“双狮戏球”尤为精致,狮子和绣球突出墙面约20厘米,刀法如新,锋芒犹在。憨态可掬的狮子、玲珑剔透的绣球被刻画得动感十足,传神入微,为厚重的门楼增添了浓郁的生命活力(图2),我们从中看到了匠师思想的自由和个性的开放,他们在雕刻过程中突破了二维而摄入了三维设计,大大地突破了空间限制,真正体现出设计者的独具匠心。[2]

大门两侧贴砖门脸上镶嵌着带有“菱花纹”、“ 字纹”的隔扇门和隔扇窗,门楼左右两边的廊心墙,用水磨青砖对缝平铺砌成照壁式墙体,青砖规格统一,纹理自然流畅,这些砖块是将多种不同泥土按比例粗略揉和后制成砖胚,待烧制成形后再加水湿磨,洗净后砖体上的深浅不一的花纹清晰可见,犹如流云、奔马、点墨般,外加四周角隅镶嵌着各种砖雕吉祥纹样,构成一幅完整的画面。

“抱鼓形”门墩属于古代朝廷和衙门的建筑产物,体现的是“更鼓报晓”和“衙鼓抱怨”的象征和意味。[3]牌坊门楼大门两侧设有一对高约1.7米的抱鼓石,整体为“龙含玉珠”纹饰,有着硕大的鼻孔,凸出的眼珠,高翘的龙角,飘逸的鬃毛,整体形象威严无比,增强了门楼的气势。门楼底部均铺设石制基座,基座上刻有大量的动植物纹饰。抱鼓石和基座上的纹饰浑厚洒脱,这与门楼上清新淡雅的砖雕形成了鲜明的对比。

连氏节孝牌楼不仅气势恢宏,雕刻精美,而且在色彩搭配上也颇为讲究,整个门楼有亮、灰、暗三种色调,色泽亮白的汉白玉匾额与灰色墙面形成了鲜明的对比,烘托了主体。斗拱用深色的砖块进行雕琢砌合,并与黛瓦连为一体,在阳光照射下与灰色的墙面形成了强烈的反差,凸显出整个门楼的层次和厚重感。

据统计,连氏节孝牌楼上龙纹雕刻多达23条,有“正龙”、“行龙”、“云龙”、“升龙”、“鱼龙”以及“二龙戏珠”和“龙含玉珠”等造型,整个门楼无处不体现出帝王的恩荣,这是为刘经文之母连氏而立,也是为宣扬礼教,标榜功德、科第、忠孝节义而立,更是为统治者维护社会秩序和巩固政权而立。

二、蔚为壮观的理学殿堂

五夫为朱子理学发源之地,朱熹在此讲学授徒,著书立说近50年,其就读、讲学的兴贤书院就是当时全国最有影响的书院之一,这里曾培养出众多学者大儒。

图2 兴贤书院门楼

兴贤书院始建于南宋孝宗时期,元初书院被毁(图2),清光绪二十四年(1898)由乡人连成珍等14人首倡,并得到崇安县令张翥支持而重建。其占地约2 000多平方米,共分三进,前为正堂,中为书院,后为文昌阁和膳宿处,门楼前留有近70平方米的广埕。书院门楼为六柱五楼式砖石结构,“一字形”布局,整体造型呈七山跌落幔亭之式,雄伟凝重,气势磅礴,蔚为壮观。门楼正中有一块“兴贤书院”石质竖匾,取名“兴贤”,意为“兴贤育秀、继往开来”。[4]正门砖雕横额上刻有“洙泗心源”,两侧旁门为半圆券顶式,门楣上有砖刻横匾,左为“礼门”,右为“义路”,构成朱子理学之“礼、义、仁、智、信”五常中两个首要为人处世原则,文臣武将讲究礼义,更要信奉忠义。两侧的旁门仿佛在护卫着正门,它们共同组成了整座书院的门面。

书院门楼上最有特色的要数屋檐顶上高高供置着的三顶砖雕官帽,正中为“状元”,左边为“榜眼”,右边为“探花”。官帽自古以来就是极具代表性的符号,它是多少学子梦寐以求的精神向往,在书院门楼上放置这些官帽不仅对莘莘学子起到鞭策作用,也直接印证了“学而优则仕”这一儒家古训。

书院门楼的梁与柱紧贴墙面,而牌楼顶部却高出墙头凌空而立。梁枋和柱头上用砖雕作装饰。清一色灰砖砌筑的牌楼大门周围墙上布满彩绘,鲜艳夺目,正面灰砖上雕刻着美妙的植物纹样,墙身和屋顶衔接处又有纯装饰性的砖雕斗拱,一层又一层,极为丰富精细。[5]这些斗拱摆放颇为讲究,以中轴线为准,中间斗拱与墙面相垂直,而越往两边斗拱与墙面形成的角度越大,整体呈现发散状,它们与飞翘的檐角共同形成了冲天之势,喻示着理学精髓由此传播出去。我们无不惊叹古人辉煌的创造力,他们实为建筑美学意象高手,营造出了极具创意的建筑形态,给后人留下了无尽的遐想。

书院建筑作为中国古代建筑中特色的群体,往往会带有一些“皇家”气派,其建筑色彩与普通建筑有着较大区别。五夫镇里其他古建筑都采用灰色调,即使是华丽的门头,也不施色彩,尽量保持材料的本色,唯独“兴贤书院”采用大量鲜艳的色彩进行装饰美化。书院门楼两侧山墙采用类似宫庙建筑的色彩处理手法,墙面施以红色,墙檐则为黑色;门楼墙面采用青砖原本的灰色,一些堆塑作品采用了宝蓝、褐色、浅蓝、橘黄等矿物质颜料进行描绘;四周山墙檐口施有条状白灰,并在其上饰以彩绘,彩绘选用民间喜爱的祥禽瑞兽、山水人物、历史典故以及传统吉祥纹样构图,这些彩绘内容丰富、造型准确、疏密有致,犹如服饰的镶边,极其优美。整个门楼在保留着建筑材料本色的情况下,对局部进行加工处理,同时灰色门楼又与周围红色山墙形成了强烈的色彩对比,为寂静的兴贤古街增添了几分生机。这样的色彩组织与安排营造出兴贤书院稳重、雄浑的文化性格,也是朱子理学被封建统治阶级推崇为正统思想的最好体现。

三、昂然肃穆的礼法之所

祠堂是家族身份和地位的象征,其本身就有凝聚血缘亲情、巩固伦理感情的政治功能,无论在形制上,还是在装饰艺术上都融入了中国传统的儒学思想。

在五夫,刘氏家族地位颇为显赫。据史料记载,唐朝文景时期刘家就已经在五夫定居,到了宋朝,刘家人才辈出,刘、刘子羽父子的忠肝义胆、刘子的道德学问,刘珙的人品政绩都在宋朝历史留下了光辉的一页。朱熹曾为刘宅写了两幅褒颂功德的对联“两汉帝王胄,三刘文献家”,“八闽上郡先贤地,千古忠良宰相家。”

刘氏家祠初建时祠址在府前村,清光绪六年(1880)移建现址,与兴贤书院隔街相望。家祠坐东朝西,硬山式屋顶,抬梁穿斗式混合梁架,土墙围筑。整个建筑分为前进、正殿、后殿,两侧为走廊,正殿面阔三间,进深20余米。

刘氏家祠门楼为砖石结构,与连氏节孝坊的建筑形制基本相同,为四柱三间砖石结构、错落有致的马头墙,增强了门楼的层次感,门楼上方正中嵌有石刻“宋儒”竖匾,下有横额石刻“刘氏家祠”,这些石刻匾额昭示出儒学世家身份。门楼正中开设有矩形大门,左右两侧各有一扇半圆券顶旁门,这种方圆组合,突出古人在建筑设计遵循“天人合一”的哲学思想。门楼中部有大量精美的砖雕,两侧则用青砖砌合,整体布局主次分明。在门楼方框上有两幅砖雕作品,左边作品画面中葫芦状宝瓶里插着一只古代兵器“戟”,组成“平升一级”图案,四周刻绘着古琴、棋盘、书函、画轴等“四艺”图案,代表着文人雅士的文化修养。这组图案将古代文人追求功名愿望和具备文化修养结合在一起,这种境界正是他们梦寐以求的理想。右边则为“平和如意”纹饰,细颈圆腹的宝瓶里插着荷花、莲蓬和拐杖,拐杖上挂着一只金磐,周围有字画、佛手、如意、芦笙等纹饰,代表着博古通今、崇尚雅趣之意。特别是瓶中插荷花和莲蓬的纹饰,在同类题材中颇为少见,这不仅将“千古忠良宰相家”清廉无瑕之意表现了出来,同时也凸显出五夫镇作为“白莲之乡”的地域特色。这两片砖雕整体构图极为相似,但意蕴却各有不同,我们不得不佩服古代工匠的卓越才干和审美情怀,他们将儒士们一生的理想和追求浓缩在有限的空间里,并形象地表现出来。整个门楼竖向高耸,采用中轴对称式布局形式,墙面装饰繁简有度,表现出很强的秩序感和统一性,凸显出了宗祠肃穆和尊贵的地位。

除了刘氏家祠,五夫还有连氏宗祠(图3)。连氏宗祠始建于明朝隆庆年间,在风雨沧桑的时代变迁中,祠宇倾颓,后来由连氏宗亲募捐,在潭溪之畔、紫阳楼对面按照原有建筑形制进行重建。连氏宗祠门楼采用较为简单的院墙门楼形式,大门直接开设在院墙上,门上为两层斗拱的门头,其宽度与大门相仿,门洞上方镶嵌着一块石匾,刻写着“连氏宗祠”,大门两侧镶嵌着方形和圆形砖雕,以“刘海戏金蟾”、“福禄双全”、“封侯爵禄”为题材,刻工精细,寓意吉祥。连氏宗祠门楼并不十分突出,融合在整片山墙之中,形成了统一整体,展示出肃严质朴的视觉效果,成为五夫古建筑中一道亮丽的风景线。

图3 连氏宗祠门楼

五夫镇祠堂门头形制多样,风格端庄敦厚,质朴严谨,门楼上装饰形式多样,内容丰富,寓意深刻,繁简有度,这些门楼与宗祠的其他建筑共同构建成为人们的精神家园,成为维系家族团聚的纽带,加强了家族的凝聚力与向心力,同时也起到了维护道德和人伦法庭的作用。

四、简洁质朴的民间小调

五夫现存的古民居绝大多数为清代风格,形制以小合院为单元进行组合,有些规模较大的宅院建有砖雕门楼;有些临街的住宅采用吊脚楼形式,即底层为敞开式店面,上面则是木制精巧的木门楼;有些小户人家的门楼则为砖木结构。位于大亻布巷38号的古民居门楼颇具特色(图 4),整个门楼宽度为1.9米,高度为4.5米,半圆券顶门上有木制门罩,顶附黛瓦,门罩采用木制穿斗式结构,柱头和斜撑上刻有精美的雕刻,门楼额枋上有以“三阳开泰”为题材的堆塑,作品中羊与日纹、山水纹组合在一起,并用色彩描绘,寓表吉祥顺利之意,整个门楼平实亲和,自然真切,隽永而有味。此外,有些宅院门头直接开设在山墙上,门头没有任何装饰,只在墙脊用瓦片堆叠成一条龙,抽象的造型,起伏的线条,显得灵动有趣,昭示屋主希望后人能成为有用之才的美好意愿。

图4 民居门楼

五夫镇古民居门头上过梁通常为石质和木质两种材料,青石过梁常用于官宦之家,而普通百姓家则选用木质过梁,这些木质过梁厚度为20公分左右,一般选用质地坚硬不易腐烂的楠木或苦楝木,为了使整个门头协调统一,工匠们往往会用特殊的粘合剂将水磨青砖镶贴在木质过梁上,再用圆头铁钉对其进行加固,为了不留钉眼通常还会在钉头上镶嵌圆形、方形、菱形、十字形铁质花瓣,有些甚至还用带有图案的铁片包裹大门边角,体现出很强的装饰性和实用功能。

门楼是整个宅院的外门,也是整个住宅的总气口。五夫镇先民在宅院的营造时十分注重门楼位置的选择,即讲究方便实用,又注重风水术数,若是遇到条件限制,总会想方设法破解,比如:为了使自家门楼不与对面门楼形成对冲,会有意在门头前屋宇里设置一道可拆卸的木质屏风,从而形成缓冲;或者将宅院门楼往里移数米,前面夯筑土墙,改变入口的位置来化解外来煞气的冲犯,以保全家平安。

五、结语

古建筑是一种相对于现代社会的历史遗存,存在于一定的地域范围内。[6]五夫镇古建筑门楼是古镇先民物质文化和精神文化相交融的结晶,拥有丰富的雕刻题材、多样的艺术造型、深厚的文化内涵,体现了五夫先民传统的宇宙观、自然观、环境观、审美观,有厚重的人文艺术价值。这些具有鲜明地域特征和时代特色的古门楼,不仅为我们研究古镇建筑历史及文化、民俗提供了第一手资料,而且其中蕴涵的美学思想以及精湛的工艺值得我们思考借鉴,给我们以启迪。近年来,随着武夷山旅游不断升温,五夫镇古建筑的门楼的审美价值将会得到更深的发掘和更全面的展示。

[1]陈凌广.浙西祠堂门楼的建筑装饰艺术[J].文艺研究,2008,(6):137-139.

[2]严屏.山东青州衡王府牌坊的雕刻艺术[J].文艺研究,2010,(14):114-117.

[3]鹤坪.中华门墩石艺术[M].天津:百花文艺出版社,2007.

[4]萧天喜.武夷山遗产名录[M].北京:科学出版社,2011.

[5]柯培雄.闽北书院建筑的文化与环境特征——以五夫兴贤书院为例[J].文艺研究,2010,(2):115-117.

[6]方磊,王文明.大乡西古村落分类与分区研究[J].怀化学院学报,2013,(1):1-4.