借力棚改,重建快乐新铁岭

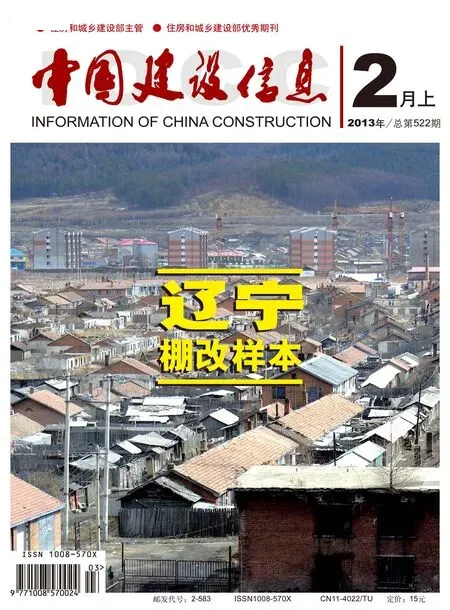

铁岭是闻名全国的“曲艺小品之乡”,涌现了赵本山等著名笑星,是生产快乐的地方,然而铁岭却有着不快乐的过去。与辽宁省其他工业城市一样,铁岭深深的烙着老工业基地的痕迹,上百万平米的老棚户区就是铁岭的一块心病。铁岭市棚户区多分布在城市中心,大多是上世纪五六十年代“先生产,后生活”的产物。其中5万平方米以上城市集中连片棚户区总占地面积159.87万平方米,人口9.62万人,占全市城区人口近三分之一。棚户区房屋低矮破旧,密度大,面积小,不少家庭拥挤不堪。棚户区内的企业大多经营不良,资不抵债。棚户区道路狭窄不平,设施简陋残缺,环境卫生和治安状况极度恶劣。2004年底,随着刚刚上任的时任辽宁省省委书记李克强同志的一句“就是砸锅卖铁,也要改造棚户区”,辽宁省展开对棚户区的大规模全面改造,饱受棚户区折磨的老城铁岭终于迎来新生,统筹兼顾“三结合”,重建快乐新铁岭成为铁岭人津津乐道的故事。

坚持“三结合”,建设新铁岭

铁岭人根据本地棚户区多位于市中心的特点,创造性的把棚户区改造和新城建设结合在一起,统筹兼顾“三结合”,走出铁岭一片天。

棚户区改造与提升城市功能相结合。在棚户区改造过程中,铁岭市委市政府统筹考虑,统一规划,从全市未来发展和建设出发,让棚户区改造与提升城市功能紧密结合。与棚改各项“软硬件”交付使用的同时,服务于小区的周边设施也相继建成,同时完善了城市基础设施,构建完整的城市交通网络,在完成棚户区改造的同时,提升了城市功能。

政府主导与市场运作相结合。一方面,充分发挥政府的主导作用,争取各方资源,全力支持棚户区改造;另一方面,坚持以市场化运作为主要手段,通过招标方式,选择开发、设计、施工、监理单位,并给予一定的优惠政策;吸引社会资本进入棚户区改造领域,多方筹集建设资金,实现高效棚改。

居住条件改善与整体生活质量提高相结合。以解决“零就业家庭”就业安置为重点,切实搞好棚户区居民的就业和再就业工作。通过扶持发展劳动密集型企业、社区服务业、家庭手工业开发就业岗位;开展有针对性的就业培训,提高棚户区居民的就业技能。针对棚户区离婚率高、犯罪率高、疾病发生率高、环境质量差等问题,全面考虑与搬迁居民利益相关的各种因素,建立健全居民小区各项管理规章制度,推进了社会和谐。

铁岭棚改成果:坚持棚改为百姓,快乐铁岭新生活

改善了居民居住条件,帮助居民就业。棚户区改造解决了棚户区居民的住房难问题,增加了城市贫困群体的财产性收入。原棚户区居民住房面积由户均38平方米增加到60平方米,人均11平方米增加到19平方米。昔日破烂不堪、拥挤污臭的棚户区,被鳞次栉比的现代化住宅小区取代。在改善居民居住条件的同时,对棚户区居民开展有针对性的就业培训,提高棚户区回迁居民的就业技能。2005年以来,在棚户区回迁住宅区建立再就业基地28个,7600人实现再就业,3726户居民获益。

带动城市经济发展,提升城市综合竞争力。铁岭围绕棚改新区建设了7条高标准城市道路,一批街心广场、绿地等公共设施随着道路建设相继而成,供热、燃气等基础配套设施的完善,城市形象和功能得到巨大改观。基础设施的完善带动了铁岭招商引资。棚户区改造以来,铁岭累计引进投资千万元以上的项目156个,总投资达到62亿元。

此外,棚改推进了铁岭房地产业发展,带动了建筑业、建材业、交通运输业等42个相关产业的发展。据权威部门测算,棚户区改造14亿元的投入,可产生84亿元的经济效益,为GDP和财政收入增长创造一定条件。据初步测算,剔除政策性减免和相关收费的因素,可增加税收2亿余元。

推进了社会和谐与文明建设。棚户区改造缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距,消除了很多社会矛盾。通过党员干部包户,了解了群众疾苦,真心为群众办实事,赢得了群众的理解与拥护。棚户区改造也改变了棚户区居民的精神面貌,迁入回迁新建住宅区后,棚户区居民改变了过去一些不良习惯,逐步养成了文明健康新风尚。