2012年度上海闸北区药品不良反应报告分析

舒 薇,朱国花,徐剑良,周剑斌,后晓群

(上海市闸北区中心医院,上海 200070)

药品不良反应(ADR)是合格药品在正常用法用量情况下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应[1]。ADR监测是对ADR进行有组织、系统和规范的报告、记录和评价,其目的是有效控制ADR,阻止药害事件的发生,保障用药安全。我国每年至少有250万人因药品不良反应住院,其中50万人属严重不良反应,每年因药品不良反应死亡约19万人,增加医药费近40亿元[2]。随着《药品不良反应报告和监测管理办法》的出台和ADR监测工作的不断深入,ADR越来越受到临床医务人员的重视。本研究中通过对我区2012年上报的392例ADR报告进行分析,旨在了解其发生的特点及规律,为预防和减少ADR提供参考。

1 资料与方法

资料来源于2012年闸北区一、二级医疗机构上报区ADR监测中心的392份ADR报告表。对392例报告采用Excel表格,按患者的年龄、性别、用药类别、给药途径、ADR涉及器官系统及临床表现等进行统计分析。药品分类方法参照第17版《新编药物学》的分类目录,ADR累及器官或系统及临床表现采用《世界卫生组织药品不良反应术语集》定义。

2 结果

2.1 上报单位

共收到14家单位上报的ADR监测报告表392份,二级医疗机构是报告主体,上报268份(68.37%),一级医疗机构上报121份(30.87%),民营医疗机构上报 3 份(0.76%)。

2.2 患者性别与年龄

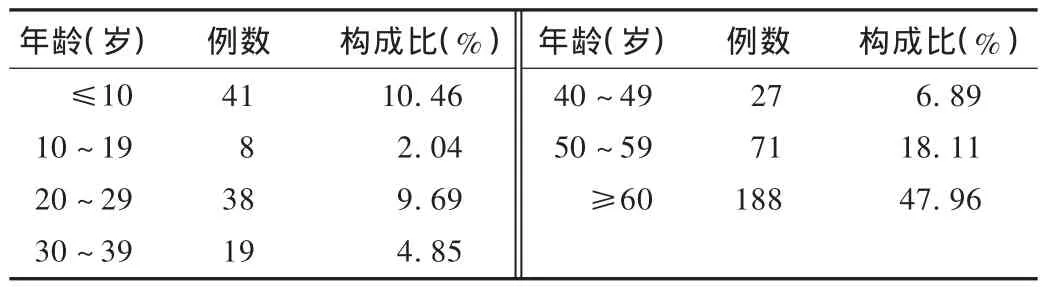

392 例ADR报告中患者男167例(42.60%);女225例(57.40%),女性多于男性;年龄1~96岁,分布见表1。

表1 392例ADR患者年龄分布

2.3 药物给药途径

由统计结果可知,引发的ADR以静脉滴注和口服给药为主,详见表2。

表2 392例ADR病例给药途径分布

2.4 因果关系评价

依据国家食品药品监督管理局ADR监测中心颁布的因果关系评价标准评价,结果肯定 2例(0.51%),很可能 331例(84.44%),可能59例(15.05%)。在药品不良反应因果关系评价标准中,评价为“肯定”的标准必须是“再次用药不良反应再次出现”,而在临床上一旦怀疑发生了ADR,医生往往不会再选用该药,故肯定的评价不多。

2.5 合并用药情况

392 例 ADR病例中,单一用药363例(92.60%),合并用药29 例(7.40%)。

2.6 治疗药物分布情况

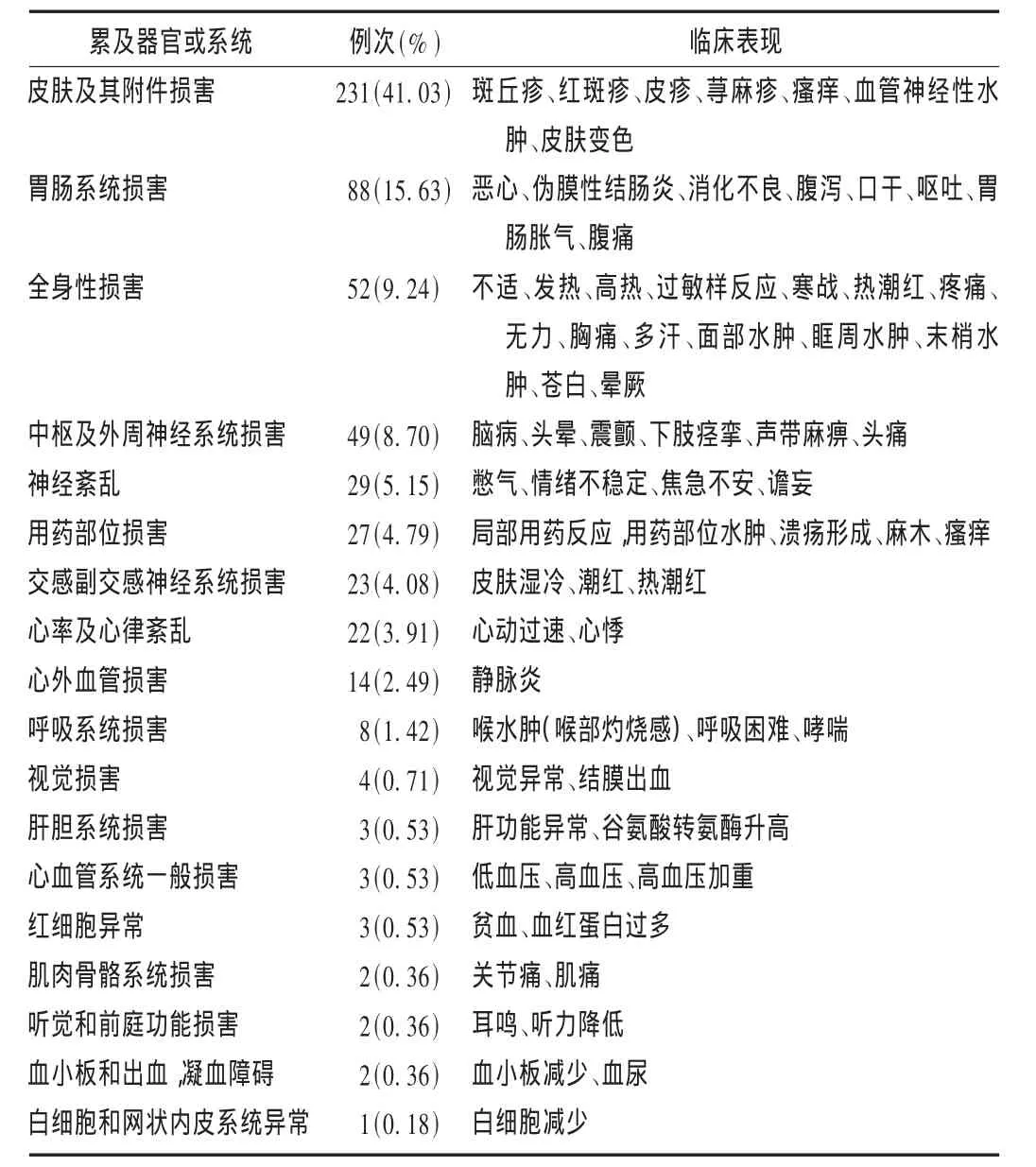

根据第17版《新编药物学》的药品分类方法,将引发ADR的药品进行分类统计,392例ADR中共涉及药品19类140个品种,由于有些病例同时涉及多个药品,故计例数为435例。其中抗感染药最多,其次为中药制剂。详见表3。引发ADR的前10位药品主要为抗感染药物、中药注射剂、呼吸系统药物,具体见表4。根据ADR报告,药物所致的器官或系统损害,主要表现在皮肤及其附件及消化系统等,其中以皮肤及其附件损害最常见,其次为胃肠系统损害。按WHO国际药物监测合作中心药品不良反应术语器官分类代码进行分类,结果见表5。

表3 引发ADR的药品种类、构成比及涉及药物

2.7 处理及转归

在 ADR报告中,经处理的有 350例,其中痊愈 65例(18.57%),好转285例(81.43%)。对 ADR 最常用的处理方法是停药、减量或采取对症治疗等措施。轻微的ADR如皮肤系统损害和消化系统损害一般在停药一段时间后,症状会自行消失;对一些较为严重的过敏反应,除了停药之外,常用地塞米松、葡萄糖酸钙、异丙嗪、氯雷他定、西替利嗪或醋酸泼尼松等进行抗过敏治疗。对呼吸系统造成的损害,常进行吸氧、补液治疗。

2.8 新的、严重的ADR

392 例报告中,一般的ADR 259例(66.07%);严重的ADR 53例(13.52%);新的一般的 ADR 52例(13.27%);新的严重的ADR 28 例(7.14%),其中转归为痊愈 3 例(10.71%),好转 24 例(85.71%),不详 1例(3.57%)。此结果远远未达到 WHO 对新的严重的ADR报告应达30%的标准[3]。新的、严重的ADR涉及药品名称、临床表现及转归,见表6。

表4 引发ADR排序前10名的药品及临床表现

表5 ADR累及器官或系统及临床表现

3 讨论

3.1 ADR相关因素

报表分布:区内医疗机构上报药品不良反应报告主要来源于二级医疗机构,民营医疗机构仅占0.76%,说明民营医疗机构对ADR的监测工作重视程度不够,需加强宣传和培训工作,加大监督力度,进一步推动民营医疗机构深入开展ADR监测工作。

表6 新的、严重ADR所涉及药品临床表现及转归

性别、年龄:从性别上看,女性发生ADR病例高于男性,这可能是由于女性月经期、妊娠期、分娩期、哺乳期及更年期对某些药物的代谢具有特殊性所致。从年龄上看,不小于60岁年龄组发生ADR病例数较高,占总例数的47.96%,这可能与老年人的生理特征有关。随着年龄的增加,老年人肝肾功能呈生理性减退,影响药物的代谢和排泄,使药物在体内半衰期延长,易造成蓄积,而导致ADR的发生;且老年人常合并多种疾病、联合用药多,不良反应发生率较高。老年人的药品不良反应发生率是青年人的2倍[4]。因此对老年患者用药应小心谨慎,应合理调整剂量,个体化给药,尽量减少联合用药种数,同时应加强老年人群的用药监测。

给药途径:由表2可见,静脉滴注是引发ADR最频繁的给药方式。这是因为静脉滴注需要在医院等有一定医疗条件的地方进行,有医护人员观察,较容易发现和及时上报ADR;静脉滴注发生ADR迅速,这是因为此给药方式使药物直接进入血液循环,无肝脏首过效应,药物浓度较高,药物作用对机体的刺激迅速而激烈,药理作用产生迅速而导致;静脉注射剂的pH、微粒、渗透压等理化性质以及生产过程中受内毒素、微生物病原、某些化学物质污染也是ADR发生的重要因素。因此,临床上应根据患者病情选择合适的给药方式,能用口服药达到治疗目的的,原则上尽量避免静脉给药。静脉用药过程中一旦出现ADR,应首先停药,再做相应处理。外用药物所致的ADR报告较少,可能与有些人认为外用药物安全可靠,重视不够,造成漏报[5]有关。

药物类别与临床表现:在392例ADR报告中,共涉及140种药物,其中以抗感染药的品种和使用例数为最多,这与近年我国不良反应分析结果一致[6-7]。抗感染药物以大环内酯类药物阿奇霉素、头孢菌素类药物头孢呋辛和头孢替安、喹诺酮类药物左氧氟沙星和洛美沙星为主。因这些药物抗菌谱广、使用方便,在临床使用率高,故ADR较常见,临床多表现为皮疹、瘙痒、恶心、呕吐等。因此,必须加强抗感染药物临床使用规范的贯彻实施,在应用抗感染药物时,尽量避免无指征用药、联合用药、用药剂量过大等情况,以减少ADR的发生。严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》合理使用抗菌药物,是减少ADR发生的关键。

近几年国家ADR监测中心发布的《药品不良反应信息通报》中涉及中药的数量和品种逐渐增多,尤其以中药注射剂引起的不良反应为多。本研究结果显示,中药制剂引发ADR位居第二,共涉及27个中药品种,其中出现ADR次数最多的有血塞通注射液、痰热清注射液、天麻素注射液等。中药注射剂在中药制剂不良反应构成中所占比例最高,占86.36%,ADR临床多表现为皮疹、瘙痒、头晕、潮红等。中药注射液ADR发生例次高的原因主要为其成分复杂,含有蛋白质、淀粉、鞣质、色素、黏液、树脂、挥发油等致敏成分,一旦进入人体,刺激机体产生抗体或致敏淋巴组织,当再次接触该抗原后即出现变态反应[8];中药注射剂与其他药物置同一容器中混用、滴速过快、药物配制后留置时间过长等因素都会造成致敏物质增加或使患者耐受力下降,引起ADR产生。因此,临床在使用中药制剂时要严格掌握适应证,遵循“能口服的不选用肌肉注射,能肌肉注射的不选用静脉滴注”的原则;若必须静脉给药,应注意药品的质量,特别是药品的配制浓度、药液放置时间、滴注速度、配伍禁忌等,以减少ADR的发生,并加强用药观察,确保患者的用药安全。

涉及器官或系统:ADR以皮肤及其附件损害为主,其原因是皮疹由变态反应所致,目前临床上的一些常用药物如抗感染药物、中药制剂等具有较强的抗原性,易引发病理性免疫反应;皮肤系统损害发生于皮肤黏膜表面,易引起患者本人或他人的注意,患者对皮疹、瘙痒等皮肤症状感受比较强烈。

发生时间:ADR病例中既有速发性ADR又有迟发型ADR,在用药后30 min内(最短在输液1 min)出现ADR的病例占总例数的69.59%,属于速发性ADR。不良反应出现时间长于1 d(最长在持续输液17 d后出现)的有37例,占19.07%,属于迟发性ADR。因此,一方面给患者使用药物之前应了解患者的食物、药物过敏史以及是否为过敏体质等,应备好抢救药品,对过敏体质患者在使用过程中严密监测患者的反应,防止过敏性休克等严重ADR的发生;另一方面,即使连续多次或多天给药后,仍应关注是否有迟发性不良反应的发生,及时发现,及早处理。

3.2 新的严重的不良反应

据世界卫生组织统计,住院患者发生药品不良反应的比率在10% ~20%,新的、严重的ADR比率应大于总例数的30%[9]。由表6可知,我区上报的ADR报表中属新的严重的ADR占7.14%。所发生的新的严重的ADR中以累及心率及心律紊乱的居多,临床表现为心悸,共发生11例,其中9例是由抗感染药物引起的,主要为注射用头孢呋辛钠引起。头孢呋辛为第2代头孢类抗菌药物,通过抑制细胞壁的生物合成而达到杀菌作用,对革兰阳性菌及阴性菌均有作用,在临床应用日趋广泛,产生ADR也日益增多。本研究显示,2例注射用头孢呋辛钠引发的心悸与其引发全身过敏反应有关;4例注射用头孢呋辛钠引发的心悸与其使用剂量过大有关。综上所述,医护人员应在用药前仔细询问患者过敏史,充分了解药物的功能主治,严格掌握其适应证,严格按照说明书规定的用法用量给药,不得超剂量、超时间应用,对于老年人、儿童更应谨慎用药,最大限度地减少药品不良反应的发生。

[1]黄道秋,汪华蓉,李立红,等.300例药物不良反应分析[J].中国医院药学杂志,2009,29(19):1 692.

[2]杨 焕.国内外不良反应监测发展概况[J].中国临床药学杂志,2009,25(1):75.

[3]姜 玲,沈爱宗,杜德才,等.我院2002-2005年990例药品不良反应报告回顾性分析[J].中国药房,2007,18(8):614.

[4]程术芹.老年人的药物不良反应及预防[J].现代中西医结合杂志,2007,16(6):798.

[5]李淑真,林惠武,吴 芸.我院105例药品不良反应监测报告分析 [J].海峡药学,2011,23(7):222.

[6]许 峰,张全英.全国690家样本医院2005~2006年用药分析[J].中国药房,2008,19(17):1 293 -1 296.

[7]陈 军,黎碧玲,魏俊婷,等.我院2004~2006年412例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2008,19(5):372-373.

[8]邓利华.我院65例药品不良反应报告分析[J].中国药事,2009,23(5):507-508.

[9]汤 坚.我院2008年严重药品不良反应报告分析[J].药学与临床研究,2009,17(4):340.