大剂量纳洛酮治疗老年急性重症脑梗死的疗效

樊清波 张慧峰 李 玮 李 敏 秦秉玉 (河南省人民医院重症医学科,河南 郑州 450003)

脑梗死是神经内科常见急症,重症患者常存在不同程度意识障碍,且并发症多,预后差。由于溶栓时间窗和其他溶栓禁忌证的限制,临床可行溶栓治疗的患者较少。而纳洛酮作为一种人工合成的竞争性阿片受体拮抗剂,早在1981年就被报道静脉注射后能够有效改善脑梗死患者的神经功能〔1〕。近几年研究报道,早期应用纳洛酮对降低颅内压、减轻脑水肿、改善脑代谢、促进意识恢复有较好的疗效,但对其应用剂量国内外尚有争议〔2,3〕。本研究就采用大剂量纳洛酮治疗老年急性重症脑梗死的临床疗效进行观察分析。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集2009年9月至2011年9月于我院重症医学科及神经内科住院治疗的63例老年急性重症前循环脑梗死患者为研究对象,所有病例均符合1995年全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准和评定办法,并符合以下标准:①CT或MRI确诊为前循环脑梗死;②首次发病或此次症状与既往颅内病灶无关;③均于发病24 h内入院并接受治疗;④入院时格拉斯哥昏迷评分(GCS)为6~12分或美国国立卫生生院神经功能缺损评分(NIHSS)>20分;⑤有明确动脉硬化病史或证据,病因考虑为动脉硬化。同时排除合并脑出血、严重肝肾功能不全、动脉畸形及血液系统疾病等。随机分为纳洛酮组31例,男18例,女13例,年龄55~74〔平均(64.5±8.6)〕岁;对照组32例,男19例,女13例,年龄56~78〔平均(67.7±8.3)〕岁。两组一般资料经Logistic回归分析后差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均于发病24 h内给予基础治疗,参照《中国脑血管病防治指南》控制危险因素,防治并发症,据病情需要使用抗血小板聚集、脱水等药物治疗。对照组于基础治疗基础上给予灯盏细辛注射液30 ml稀释后静脉滴注1次/d;纳洛酮组在上述治疗基础上将纳洛酮10 mg稀释于500 ml生理盐水中,输液泵维持18~24 h,7 d后减至2 mg,用法同上,再维持治疗7 d。两组均不用溶栓、降纤、抗凝及醒脑药物。

1.3 观察指标 观察治疗前两组患者GCS和NIHSS评分,治疗第2、5、7天 GCS,治疗第7、14天 NIHSS评分,并记录治疗过程中纳洛酮组出现的不良反应,监测两组用药前后血常规、肝肾功、电解质等生化指标。

1.4 统计学方法 应用SPSS17.0统计软件进行分析,数据资料以±s表示,先进行正态性检验和方差齐性检验,满足要求后两样本均数比较用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

治疗过程中,纳洛酮组31例中死亡1例(男,76岁,肺部感染较重,家属拒绝气管切开),对照组32例中死亡2例(例1,男,74岁,嗜烟多年,入院发现肺癌,放弃治疗,例2,女,79岁,合并心衰),3例死亡病例均未纳入统计。

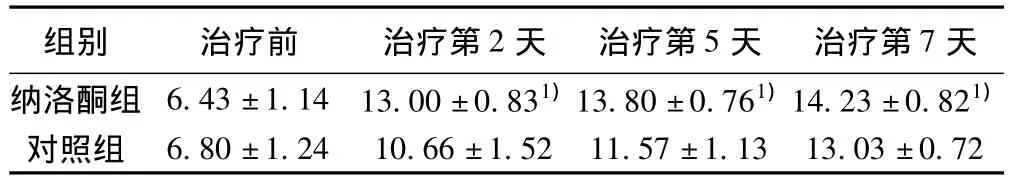

2.1 大剂量纳洛酮对重症前循环脑梗死患者GCS影响 治疗前两组患者GCS比较差异无统计学意义;治疗第2、5、7天时纳洛酮组GCS较对照组升高明显,治疗各时间点差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者不同时间点GCS(± s,n=30)

表1 两组患者不同时间点GCS(± s,n=30)

与对照组比较:1)P<0.05

组别 治疗前 治疗第2天 治疗第5天 治疗第7天纳洛酮组 6.43±1.14 13.00±0.831)13.80±0.761)14.23±0.821)对照组6.80±1.24 10.66±1.52 11.57±1.13 13.03±0.72

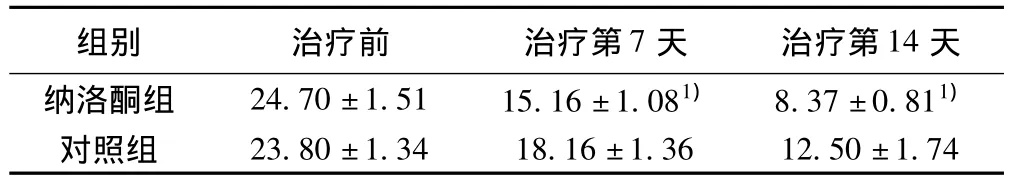

2.2 大剂量纳洛酮对重症前循环脑梗死患者NIHSS影响 治疗前两组患者NIHSS评分比较差异无统计学意义;治疗第7、14天时纳洛酮组NIHSS评分较对照组减低,治疗各时间点差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者不同时间点NIHSS评分(± s,n=30)

表2 两组患者不同时间点NIHSS评分(± s,n=30)

组别 治疗前 治疗第7天 治疗第14天纳洛酮组 24.70±1.51 15.16±1.081) 8.37±0.811)对照组23.80±1.34 18.16±1.36 12.50±1.74

2.3 不良事件 纳洛酮组30例中6例于治疗初出现轻度血压增高、烦躁、恶心、呕吐,对症处理后消失,用药结束后未再出现类似症状。治疗14 d后,复查血常规,肝肾功,电解质等生化检查与入院时比较均未见明显不良变化。

3 讨论

重症前循环脑梗死患者常因梗死面积大而出现不同程度意识障碍,适合溶栓治疗的病例较少,临床治疗缺乏特异性药物。而且重症脑梗死患者大脑处于应激状态,缺血刺激下丘脑垂体前叶释放大量内源性阿片物质(β-EP),其不仅具有直接细胞毒性作用,抑制神经系统传导通路和神经元电生理活性,还可降低脑缺血区血流量,促进缺血性脑水肿和继发性脑损伤的形成和发展,抑制脑干网状结构和生命中枢〔4〕。盐酸纳洛酮作为一种人工合成的非特异性阿片受体阻断剂可迅速通过血脑屏障,竞争性阻断β-EP与脑干网状结构及下丘脑垂体等部位的阿片受体结合,减少内源性阿片肽对中枢神经系统和呼吸系统的抑制〔5〕,维持脑灌注压,阻断意识障碍进一步发展,并能增加缺血区血流量,调节脑代谢,改善微循环,减少自由基损伤,减轻再灌注后脑损伤及脑水肿〔6〕;并能阻止Ca2+内流,防止脂质过氧化,促进缺血性神经元和神经功能恢复〔7〕。

本研究所选病例为老年重症脑梗死患者,均存在不同程度意识障碍(GCS为6~12分或NIHSS评分>20分),由于脑梗死后脑水肿和继发性脑损伤多于发病后第3~5天达高峰,所以本文应用大剂量纳洛酮(10 mg)短疗程治疗7 d,随后常规剂量2 mg再维持1 w,结果显示,治疗第2、5、7天时纳洛酮组GCS较对照组明显升高,治疗第7、14天时NIHSS评分较对照组明显减低,说明纳洛酮组意识障碍程度较对照组减轻,清醒时间提前,神经功能逐步恢复。

此外,在治疗过程中,纳洛酮组中个别患者治疗初出现轻度血压增高、烦躁、恶心、呕吐,对症处理后均消失,用药结束后未再出现。治疗14 d后,复查血常规,肝肾功,电解质等生化检查,与入院时比较均未见明显不良变化。

本研究表明,对临床中不宜溶栓或失去溶栓机会的老年急性重症脑梗死患者,特别是伴有意识障碍的,可在重症监护下给予大剂量纳洛酮治疗,疗效确切,不良反应少,安全性高。

1 Baskin DS,Hosobuchi Y.Naloxone reversal of ischaemic neurological deficits in man〔J〕.Lencet,1981;2(8241):272-5.

2 但 炜,唐文渊,刘福英,等.应用脑电图绝对功率值变化评估不同剂量纳洛酮干预颅脑损伤患者的效应〔J〕.中国临床康复,2005;9(13):192-3.

3 董旭南,孙 禾,米 娜,等.纳洛酮治疗脑梗死的系统评价〔J〕.中国实用内科杂志,2007;27(16):1290-3.

4 盛宝英,陆晓红,王志群,等.脑梗死患者血浆β-内啡肽强啡肽A1-13含量及纳洛酮保护作用研究〔J〕.中国急救医学,2004;24(2):142-3.

5 Chen CJ,Cheng FC,Liao SL,et al.Effects of naloxone on lactate,pyuvate metabolism and antioxidant enzyme activity in rat cerebral ischemia/reperfusion〔J〕.Neurosci Lett,2000;287(2):113-6.

6 鱼桂芳,刘秋杰,刘 晖,等.纳洛酮治疗急性脑梗死的临床研究〔J〕.中华神经科杂志,2000;20(3):190.

7 张金海,王 想,盘 峰.盐酸纳洛酮治疗脑出血意识障碍49例疗效观察〔J〕.河南实用神经疾病杂志,2003;6(5):68.