场所精神理论在图书馆空间的应用研究*

——以南京地区高校图书馆为例

杨 亮 许建业

(1.南京农业大学研究生院 南京 210097; 2.南京图书馆 南京 210018)

场所精神理论在图书馆空间的应用研究*

——以南京地区高校图书馆为例

杨 亮1许建业2

(1.南京农业大学研究生院 南京 210097; 2.南京图书馆 南京 210018)

以南京地区15所高校图书馆场所和读者为研究对象,以问卷调查与实地考察相结合的方式,从场所精神理论的角度对图书馆空间的应用情况进行了较系统的研究,以期为高校图书馆环境建设提供有益的参考。

场所精神理论 图书馆空间 高校图书馆 场所环境

2011年6月,课题组成员走访了南京地区15所高校图书馆,发放调查问卷600份,回收问卷597份,与近百位读者深入交流,拍摄照片近百张,做了大量的记录和描述,以期能从读者的角度考察南京地区高校图书馆场所空间设计现状,并引入场所精神理论,为高校图书馆环境建设提供有益的参考。

本次调查对象的选择具有典型性、代表性和普遍性,基本涵盖了各个教育层次的高校图书馆,其中部分重点高校还调查了分校的图书馆。调查的15所高校分别是:南京大学(南大)、东南大学(东南)、南京航空航天大学(南航)、南京理工大学(南理)、南京师范大学(南师)、南京邮电大学(南邮)、南京工业大学(南工大)、南京林业大学(南林)、南京医科大学(南医)、金陵科技学院(金科院)、南京晓庄师范学院(晓庄)、南京工程学院(南工程)、南京工业职业技术学院(南工院)、南京信息职业技术学院(南信院)以及南京人口管理干部学院(人口学院)。

1 高校图书馆宏观场所

场所是一类特定的围合空间,边界则是场所中最活跃的元素,不管是由建筑形成的边界,还是由植物、地形以及其它构筑物形成的边界,总的说来,它都具备一定的功能性和形式美[1]。图书馆外部空间是指由实体构件围合的馆内空间之外的一切活动领地,既包括周围的广场、绿地、河湖、庭院,又包括建筑物的敞廊、中庭、露台、内天井、屋顶花园等。

1.1 高校图书馆建筑选址

美国哈佛大学校长Charles William Eliot曾说过,“图书馆是大学的心脏”,不但指的是图书馆在高校文化氛围中所居的核心地位,也是从地理位置上认同其在校园的中心。我国大学生的校园生活格局基本遵从“宿舍-食堂-图书馆-教室”四点一线的模式,通常情况下图书馆处在高校校园轴心地带,即教学区和学生宿舍区的中间。图1显示了所调查的15所高校图书馆选址情况,多数建筑选址位于校园轴心地带,体现了图书馆作为学习中心在高校的地位。

图1 高校图书馆建筑选址调查结果

表1 读者眼中的图书馆建筑外观

注:“其他”指读者主观的界定,如“方方正正”、“普通”、“无异于其他建筑”等。

1.2 高校图书馆建筑及外部环境

1.2.1 高校图书馆建筑 图书馆的建筑美应是建筑功能、建筑技术与建筑艺术的高度统一。20世纪80-90年代的图书馆基本都以“工”字型建筑为主,而当下的图书馆建筑在满足实用功能的前提下,都力求外观的独特和一定的寓意。高校图书馆外观一定程度上彰显出学校特色,调查(表1)显示:读者选择的多样性,一定程度上反映了其对图书馆的情感。走访发现,南工程逸夫图书馆外观如同一位朴实敦厚的机器人在劳作;南京大学杜厦图书馆建筑外观就如一个从书脊中间慢慢展开的图书。我们期待的图书馆外观设计既能体现设计者们的灵感,又能赋予建筑以美妙形体和生命。对于那些既成建筑,希望借助后期努力赋予其朴素外观以深远意境。

1.2.2 高校图书馆外部环境 表2是15所高校读者对图书馆外环境的认知情况。

由表2可知:①南京高校图书馆外环境总体符合正态分布规律,基本可满足读者的要求;②图书馆外环境在高校景色排名中基本能排在前列,但多数图书馆还有待提高;③外环境中人文气息较好,周围通常都会有阅读场所,也会有休憩的地方供读者作短暂停留,这些都符合人的感知需求。

2 高校图书馆的内空间

20世纪80年代前的图书馆建筑大都是阅览室在前、书库在后、中间连接处为目录厅的固定模式。南京地区高校图书馆,基本沿用这种模式,简单实用又不乏灵活变动。内部空间一般分为两大区域,一是读者区,二是内部支持区域以及行政、技术及服务部门等。

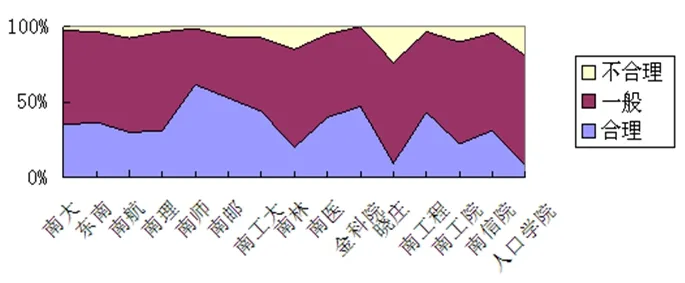

2.1 高校图书馆空间布局合理程度

图2表明,绝大多数读者还是能够认同图书馆的空间布局。图书馆空间布局影响因素包括建造时间和所处位置。位居前列的传统名校,均位于老城区,其各项比例呈现了惊人一致性,图书馆建馆时间早,多数采用传统布局,注重细节上的规划和灵活应用;位居中间的高校则是既有在市区的老馆又有在郊区大学城内的新馆,合理程度呈现出了参差不齐的状态;尾部的几所专科高校图书馆的布局相对来说不合理程度高一些。

表2 读者对高校图书馆外环境认知情况

图2 高校图书馆空间布局合理程度调查

图书馆是需要相对安静的场所,“噤声”是普遍纪律和制度,在调查中,95%以上的学生都愿意自觉保持安静,遵守规定,但也有些读者渴望找到无拘无束、自由交流和诵读的场所。台湾学者用“学习工场”(Learning Works)来比拟高校图书馆应该扮演的角色[2]。沈固朝教授认为高校图书馆建立“学习工场”是一种必需和必然,也是衡量高校图书馆成败的标准之一[3]。“学习工场”实际上是一个学习平台或环境,除了有良好的硬件设施,充足的学习工具和必要的物理空间,更要有支持学习的氛围。南师大图书馆的空间布局合理程度超过50%,这绝非偶然,这为图书馆场所空间提供了一种有力的示范与导向。合理程度相对较高的南邮图书馆和金科院图书馆,不少学生也提到馆内的自由阅读讨论区和个性化空间的设置。

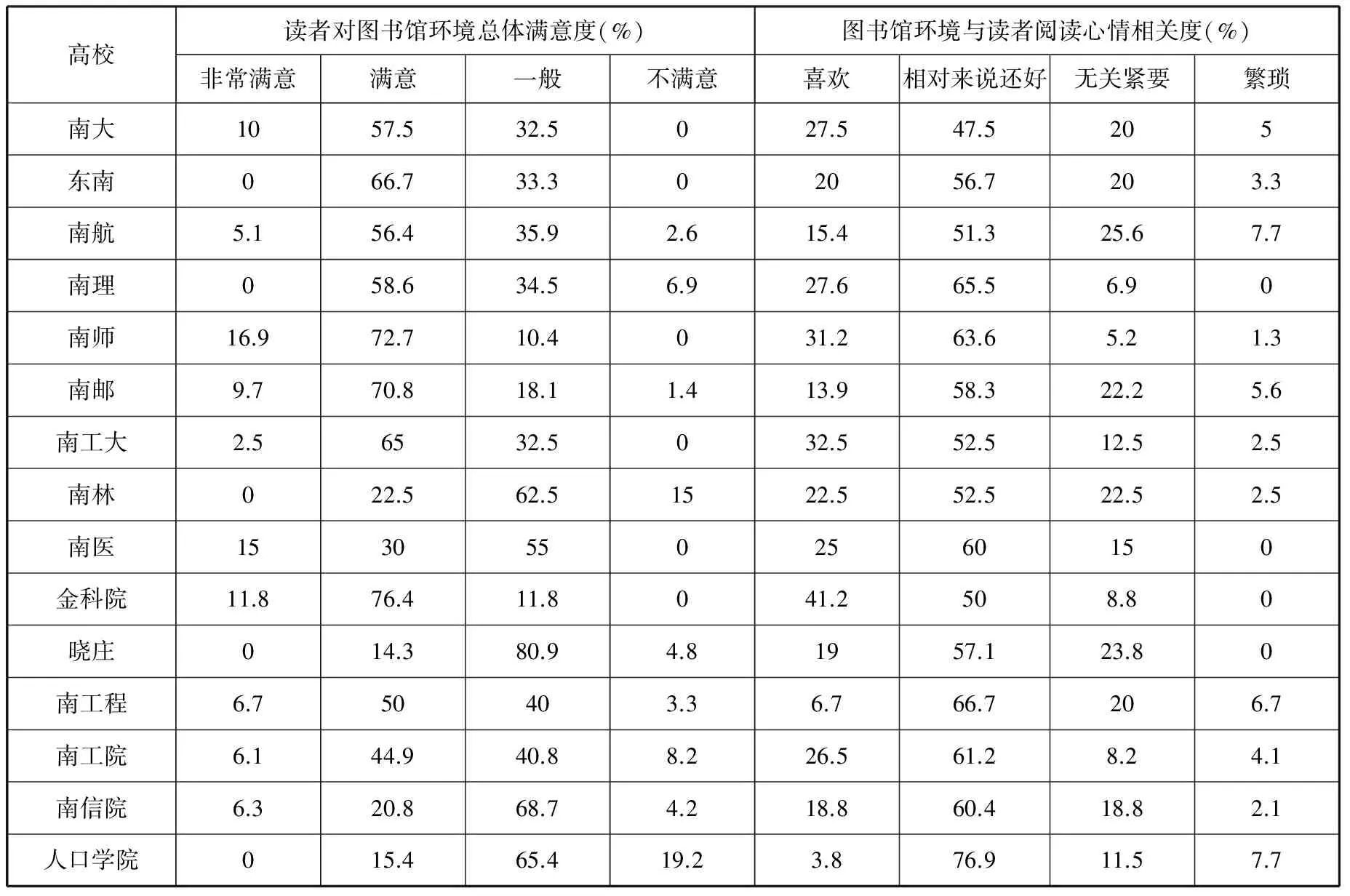

2.2 高校图书馆空间环境满意度

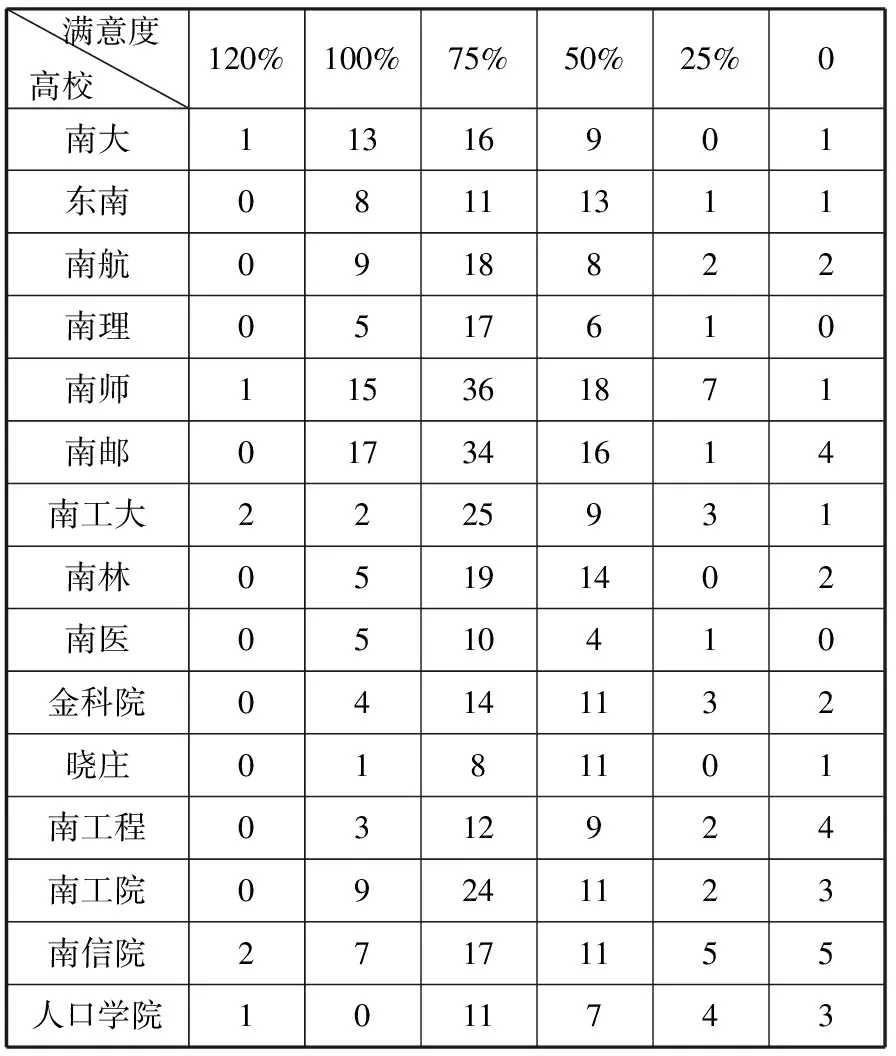

凯文·林奇指出:“环境应该适应其相应的文化类型,或者说应该想尽办法满足生活于其中的人们的各种需求。”[4]就读者而言,图书馆环境是他们认识图书馆和识别图书馆形象的窗口;就图书馆员工而言,图书馆环境是他们工作的岗位环境;就图书馆本身而言,环境代表了图书馆的精神风貌和管理水平。构建宁静、优美、舒适的图书馆外部和内部环境,既是读者和员工的需要,也是图书馆自身与时俱进的必然。表3是读者对15个高校图书馆空间环境满意度调查结果。

表3 读者对高校图书馆空间环境的满意度调查结果

现代图书馆本身是个巨大的交流场——人与知识、读者与馆员、读者之间广泛的交流场。大多数读者认为图书馆的环境好坏直接影响到阅读心情的状态甚至于学习效率。因此,图书馆环境需要精心设计、营造和维护。

阅览环境包括物质环境与精神环境。物质环境即物理环境包括声环境、光环境与气候环境,是保证阅览空间使用的基本条件;精神环境也就是心理环境,即恰当的空间尺度、宜人的环境色调、柔和的照明、高雅的装饰及良好的家具和绿化布置,这些也就是物理环境所表达出来的效果,是影响读者心理的重要方面。

图书馆环境美化一般包括四方面[5]:一是植物造景、馆内外绿化;二是整体建筑和布局的协调与规划;三是通过筑山叠石、树亭建榭,体现景观别致的园林美;四是通过富有教育意义的标语、宣传牌、书画作品、雕塑等的合理布置,体现浓厚校园文化色彩的艺术美。

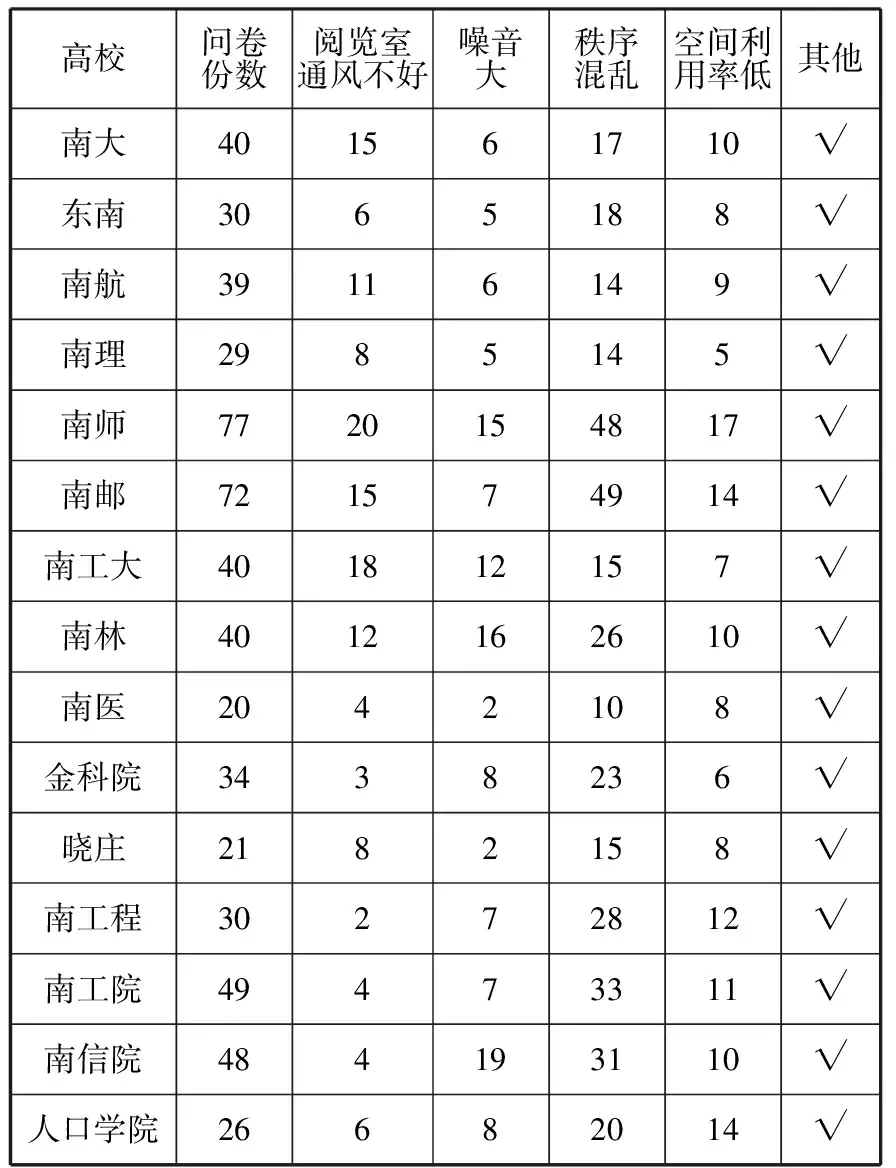

2.3 高校图书馆空间环境不足分析

针对高校图书馆空间环境的不足,所做的调查结果见表4。

表4 高校图书馆空间环境不足调查统计

高校图书馆内学习秩序混乱是当下高校图书馆面临的主要问题。其他问题则属于图书馆的空间建设问题,需要管理部门在以后的使用维护过程中更多地接受读者建议并予以改善,例如噪音问题、空气质量问题、病态建筑(Sick Building)和病态建筑综合症(SBS,Sick Building Syndrome)、设备家具装饰用材问题、通风问题等。此外,怎样在读者区域尽可能提高空间利用率,是图书馆需要不断改进的。造成空间利用率低的主要原因,一方面可能源于最初设计的不合理,另一方面是由于读者占座现象造成的空间资源浪费。

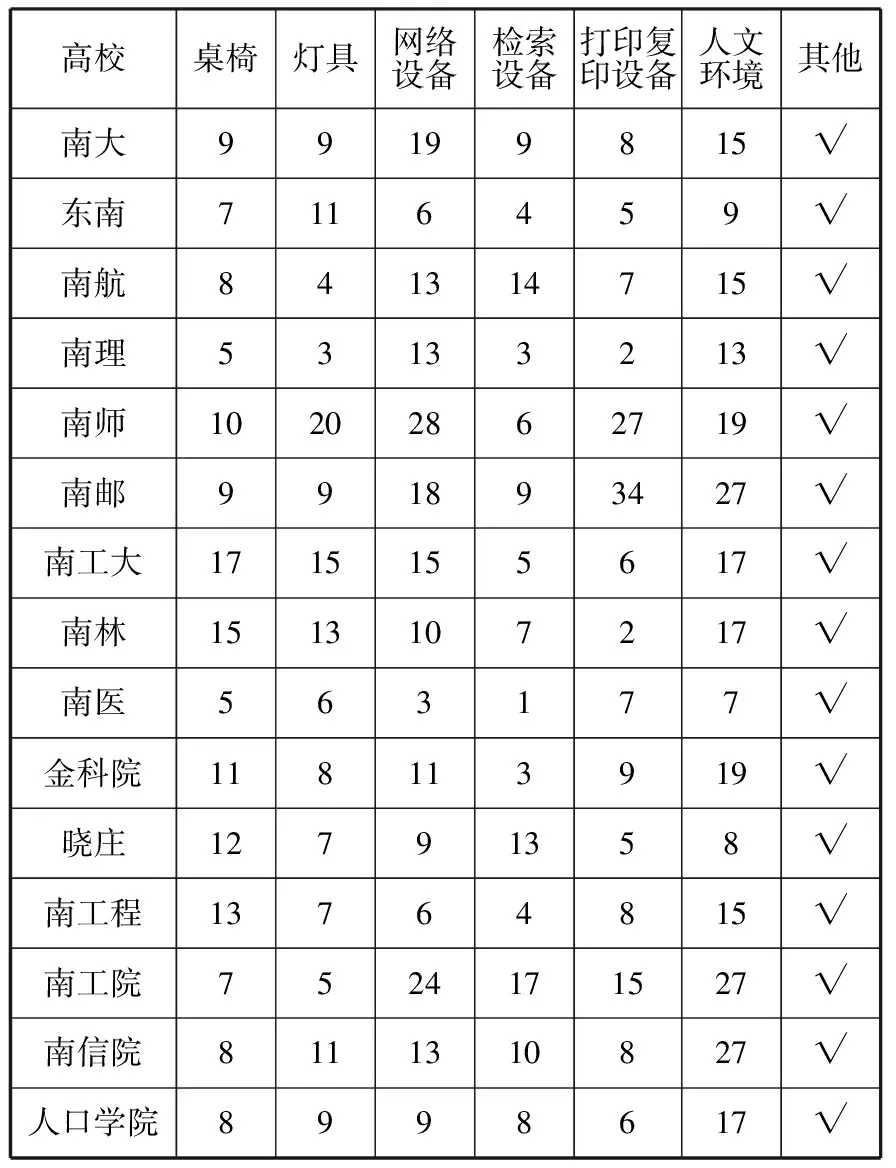

2.4 高校图书馆硬件设施

表5所列举均属于图书馆内基本设施,在日常使用中都需要得到及时维护。高校图书馆基础设施维护与保养的及时度,也是图书馆整体满意度的重要影响因子。

表5 高校图书馆亟须改进的基础设施

灯具、桌椅的使用,打印复印设备的摆放,空调系统的正确使用等都是图书馆基础设施服务应该注意的,低碳环保理念应从细节做起。

2.5 高校图书馆标识系统

场所精神理论把对场所的感知表述为方向感,把认同感归结为归属感。方向感就是知道自身在场所中的位置,让自己有一定的安全感。在图书馆中这种方向感需要标识系统来给予保证,图书馆的标识系统具有使用功能和观赏功能。使用功能是指标识系统对图书馆内外空间、设施、家具、设备、整体结构、局部布置及其工作和服务的内容具有一种无声的导向作用;观赏功能是通过自成系统的标识物件,美化、装点图书馆内外环境,增加具有图书馆建筑特点的空间艺术效果。

实地走访发现,高校图书馆标识及布置各异,有贴于墙面的,有悬于层顶的,有电子荧屏的,有立于地面的。在图书馆场所中,标识系统应包括具体建筑空间的标识系统和微环境中的标识系统。所谓微环境的标识系统指藏书中的图书馆分类法、设备设施的使用方法和信息资源的检索方法等,它对图书馆资源的利用率有较大影响。

3 读者与高校图书馆的行为交互

场所中需要有人的行为活动方能产生情感的交互,高校图书馆读者行为不光局限于学习和阅读,置身于图书馆就无时不在地与其进行着交流。在图书馆建筑、读者和书籍三者之间,汤旭岩、陈秀英将其形象比喻成不可分离的三口之家[6],图书馆员与读者之间、读者与读者之间更会激发出美好的感情。读者与图书馆建筑、书籍之间的情感属于图书馆硬环境范畴,可归于图书馆显性场所精神;读者与馆员之间、读者与读者之间的情感属于软环境即人文环境范畴,可归于图书馆隐性场所精神。概言之,环境主体,就是场所精神中的主要对象——读者。

3.1 高校图书馆读者到馆频率调查

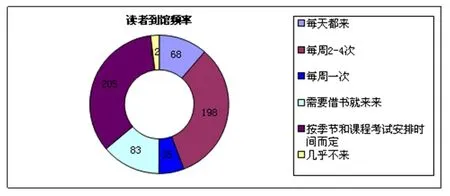

图3给出了高校读者每周到图书馆的频率调查数据,明确周均到馆至少一次的读者占50%,其中大半经常到馆、小半是根据自身需要到馆,超过1/3的读者是按照气温的变化和考试需要自习时选择到图书馆,而13.9%的学生是来馆借书。

关于学生选择平时学习场所的调查结果,详见表6。

可见,图书馆绝对是当前大学生进行课外学习的中心场所,次之是教室,通常居住场所并不是学生首选的学习场所。事实上,对于高校学生来说,图书馆才是能寻找到那份静谧的学习氛围的最佳场所。

3.2 读者对图书馆活动的参与度调查

图3 读者到馆频率调查结果

表6 高校学生学习地点选择的调查

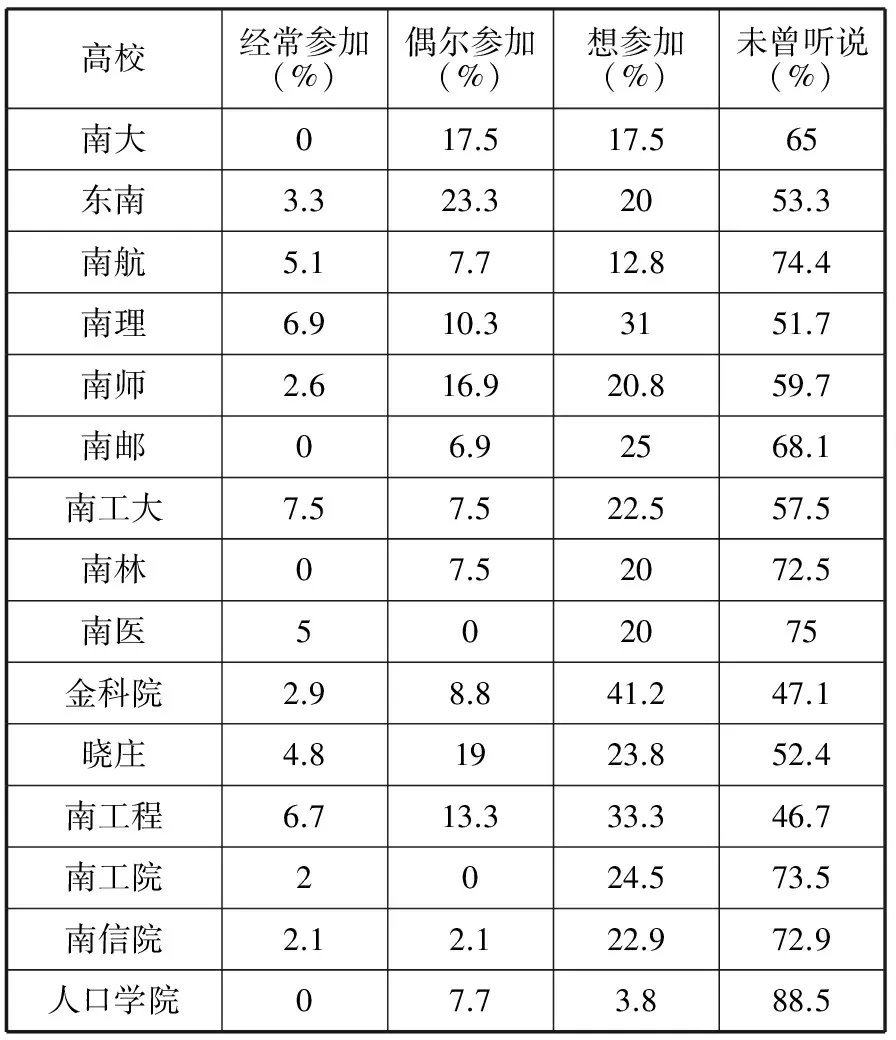

表7为读者对图书馆各项活动的参与度调查结果。

表7 读者对图书馆各项活动的参与度

调查显示,真正全面参加过图书馆各项活动的读者为数有限,初步了解图书馆服务的还不足一半,反映出图书馆面向读者的活动组织还相当薄弱。加强图书馆各项活动的宣传推广工作十分必要。其中,行之有效的举措之一是在图书馆中设置信息共享区域,及时发布与交流各类信息。

3.3 图书馆读者服务满意度调查

以用户需求为导向,需要图书馆更多地从读者角度检查服务项目设置的实用性与有效性。图4是读者在图书馆中遇到问题时咨询对象选择的调查。

图4 高校读者在图书馆咨询对象的选择

高校图书馆大多设有读者咨询服务平台,调查显示,依然有超过半数的读者第一选择的不是馆员老师而是身边的同学,还有不少读者谁都不问,选择忽略问题或者自行解决。究其原因:一是馆员自身专业素质不够高,二是馆员态度不够友好;三是读者本身的怯懦心理所致。

读者对服务的满意度就是图书馆读者服务情况的直观反映,见表8。

表8 高校图书馆读者服务满意度调查

调查结果基本呈现正态分布,超过读者预期的服务较少。做好读者服务是图书馆真正提升服务质量、赢得广大读者依赖的根本所在。

3.4 图书馆读者行为调查

3.4.1 读者在图书馆中的习惯性位置 图5是对读者在图书馆中的习惯性位置调查。

图5 读者在图书馆中的习惯性位置

调查显示,读者拥有自己的习惯性位置,多数读者在图书馆中都是追求一种独我的阅读空间,喜欢选择读者稀少区域和靠窗的地方,愿意坐在闹区的读者极少。

有学者建议改变现今阅览室呆板格局,设计多元化、错落有致的阅读空间。通过款式各异的书架与阅览席交叉配置来调整阅览空间,让每位读者都有自己喜爱的阅读角落。这种设计在公共图书馆界已有尝试和实践,但在高校图书馆这样一个僧多粥少的场所,如此奢侈配置还较少见,但可适度地设置一些特殊空间与分众化场所,为读者的个性化学习提供服务。本次调查中,南京地区高校图书馆真正能为读者提供个性化场所的情况不尽理想,超过半数的学生不清楚本校图书馆是否设置了个性化学习空间。

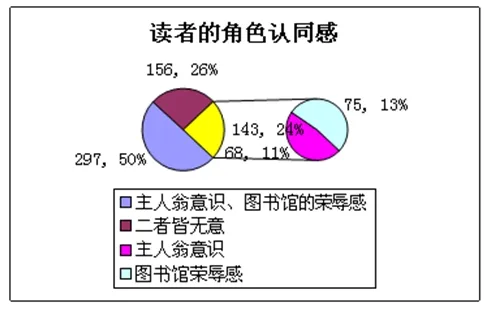

3.4.2 读者的角色认同感 读者在图书馆中的理想状态是心灵与场所之间的精神契合,即图书馆场所能让读者有“归属感”,有“家”的感觉,相应的,读者对图书馆则产生“主人翁意识”和一荣俱荣的“荣辱观”。

图6 高校图书馆读者的角色认同感调查

图6是高校图书馆读者的角色认同感调查。结果显示,50%的读者高度关心图书馆的发展和服务,同时拥有“主人翁意识”和“集体荣辱感”;11%的读者认为图书馆理所当然为读者提供高质量服务,而自己就是图书馆主人,所以选择了“主人翁意识”,而没有选择“集体荣辱感”;13%的读者愿意与图书馆共荣辱,选择了“集体荣辱感”,但没有选择“主人翁意识”;26%的读者两者都没有选。

高校图书馆必须本着“服务第一,读者至上”的宗旨,不断改进空间服务,不断融入到读者中去,用优质的服务获得读者的认同,用良好的育人环境让读者有家的温暖。

[1] 罗 珂. 场所精神[D]. 重庆:重庆大学,2006:5-8.

[4] 贾 衡. 人与建筑环境[M].北京:北京工业大学出版社,2001:135-138.

[2] 逢甲大学图书馆. 迈向学习纪元,拓展知识版图:从图书馆到“学习工场”,看逢甲大学图书馆的蜕变[M].台中:逢甲大学图书馆,2001:38-39.

[3] 沈固朝.从“读书馆”到“学习工场”——知识经济时代高校图书馆作用的变迁[J]. 新世纪图书馆,2004(1):29-32.

[4] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 方益萍,何晓军,译. 北京:华夏出版社,2001:1-3.

[5] 康万武. 高校图书馆与素质教育[M]. 北京:人民教育出版社,2002:168-174.

[6] 王 润,倪传明,舒方振,等. 成功者与图书馆[M].广州:华南理工大学出版社,1994:301-302.

(责任编校 骆雪松)

ApplicationoftheTheoryofSpiritofPlaceintheConstructionofLibrarySpace:TakingtheCaseofSomeUniversityLibrariesinNanjing

Yang Liang1, Xu Jianye2

1. Graduate School of Nanjing Agricultural University, Nanjing 210097, China;2. Nanjing Library, Nanjing 210018, China

A questionnaire survey and a field investigation were made of the 15 university libraries in Nanjing to study the application of the theory of spirit of place in library space, in the hope of offering some reference for the construction of university library environment.

theory of spirit of place; library space; university library; site environment

G250

* 本文系江苏省文化科研重点课题“生态图书馆的场所精神与实践范式研究”(项目编号:08ZD02)的系列研究成果之一