从绘画到建筑──一个空间设计方法

(文/图)顾大庆香港中文大学建筑学院教授

图1 ,勒·柯布西埃的小住宅构思草图,以及萨伏依别墅构思草图和透视图

图2 ,空间组织策略的不同结构可能性

In this last essay, Gu Daqing concludes this series of discussions by proposing a space oriented design method. First, he points out that a design process requires perceptual skills in both f at and deep space -- the former functions as a source of inspiration for space organization and the later as a means of experience on how

we perceive space. Then, he further articulates the interrelationship between space concept and architectural design with a special focus on the structural origin of space concept and the function -- space dynamics. In ancient times, the use of a particular space concept was mostly due to the limitation of structural possibility. In the period of modern architecture, the pioneers devoted their efforts to develop one particular space concept -- continuous space. However, today we can see a broad use of various space concepts with dif ferent structural possibilities. In this respect,this study on the strategies of space organization has practical applications. Finally,Gu Daqing proposes a design method which is based on the so call “T ectonic Lab” described in his book “Space, Tectonics and Design”. He also uses student examples to illustrate how the method is taught in the f rst year studio program at the School of Architecture, the Chinese University of Hong Kong.

这组文章已经完成了五篇(本刊149-153期),分别讨论了有关建筑空间的五个话题,构成了一门课程的几个相互关联的、循序渐进的专题研究。从空间知觉的基本训练开始,我指出建筑学中的空间问题并不是一个单纯的理论问题,归根结蒂,是一个知觉的问题。简单点说,就是你只有“看”到空间,才能设计空间。我介绍了几个增进空间感知的小练习,这几个小练习均与建筑设计的空间知觉密切相关。接下来的第二篇我专门讨论了建筑空间知觉的视知觉机制,这是一个基于平面图形的讨论,即点、线和面三种要素与画面空间之间的互动关系。尽管我们可以在平面构成的书籍中找到很多关于空间知觉的论述,但是针对建筑空间的研究却很少,且往往语焉不详。这里我专门讨论了透明性空间知觉的视知觉机制。在前两个基本研究的基础上,第三篇文章进一步讨论平面空间的组织策略。这是基于这样的一个假设,即点、线和面三种要素与画面空间的互动实际上存在几种基本的类型,我称其为基本的操作方法或策略,同时也呈现相应的空间特点。第四篇文章讨论了从平面图形到三维空间的转换机制,这是一个基于平面图形三维投射原理的“类”建筑设计的抽象练习,即平面的点三维投射为线,线投射为面,面投射为体。这里讨论的一个焦点问题是:一个特定的平面图形的空间策略(从建筑设计的角度而言就是所谓的空间概念)是否可以在真实的透视空间中被观者感受到。我认为两者的关联性是我们研究空间设计方法的前提。接下来的第五篇,我就这个关联性问题从建筑空间照片的分析角度作了进一步的讨论,这个讨论不再是抽象的,而是包含了所有的视觉要素。

现在,我们到了这个课程的最后一个专题,很自然的,这最后的一个课题必然要讨论“设计”这个终极目标,即如何将上述的有关空间的种种感知和方法运用到建筑设计中去,使得我们可以设计出有空间概念的建筑。于是本文的目的就是提出一种基于空间的建筑设计方法。我要讨论三个问题:从绘画到建筑,空间概念与建筑设计,以及一个基于空间概念的建筑设计方法。

1 ,从绘画到建筑

我在前面的几篇文章中一再强调关于空间问题的讨论来自于抽象绘画。像西格弗里德·吉迪恩这样的西方学者不遗余力地想要证明在欧洲产生的现代主义建筑与现代抽象绘画有着密不可分的关系。美国的历史学家亨利·罗素·希区柯克在从《绘画到建筑》一书中就指出抽象绘画对于现代建筑的意义就在于它提供了一种在建筑的尺度上很难实现的造型实验。这些历史学家或理论家们基本上是从造型语言的层面来描述两者的共性。我认为两者的共性就设计方法而言主要体现在空间操作上。康定斯基在远处观察自己的绘画而突然感悟到绘画的目的不在于表现某个具体的对象,而在画面上排布点、线和面这些要素就可以是绘画的目的。于是原先作为手段的空间布局就成为了目的。在抽象的层面,平面上点、线和面的操作就可以看成是建筑师所作的平面空间图解。就建筑师而言,用模型材料来塑造空间,和用平面图解来构思空间,在本质上是一样的。我们用界定、分割、占据、并置、挖去和调节这几个动词来描述平面空间的操作,也同样可以用这几个动词来描述对模型材料的操作。抽象绘画和现代建筑的关系不仅仅是在操作的层面互通,而且现代建筑的先驱们也同样经历了一个和现代绘画的先驱们一样的认识转变。在以空间作为建筑设计的目的之前,建筑设计以风格的表现作为目的,建筑师设计的重点在于为自己的设计选择一个恰当的古典风格。把空间以及建构作为建筑设计的目的,是建筑学的一种本质的回归。同样的,从以表现外部世界为目的的绘画到抽象绘画,也是绘画的一种本质回归。

图3 ,从城市到建筑的“剖碎”操作,MichaelDennis,CourtandGarden,MITPress,1988

图4 ,赫伊斯里关于赖特的空间探索的研究,BernhardHoesli,FrankLloydWright:FallingWater,inA+U,July,1980

在这个系列研究中我们主要讨论了平面图形的空间组织策略,也讨论了与透视图的深度空间相关的空间知觉问题。单纯就绘画而言,平面空间的知觉是对文艺复兴以来透视深度空间知觉的反动。而就建筑设计而言,两者却是不可或缺的设计手段。这里,我们需要进一步讨论两者对于建筑设计的意义。勒·柯布西埃是一位很特殊的建筑师,通常他半天是画家,进行抽象绘画创作,半天用来设计建筑。考察绘画创作与建筑设计之间的关系,柯氏是一个绝佳的对象。有意思的是,我们找不到一个例子,柯布西埃直接把他的抽象绘画转化为建筑平面。他的纯粹主义绘画追求共享边界、形状的层叠,以及透明等效果。这些实践培养了其对平面图形的特殊的敏感性。我们可以看到在他的一系列小住宅设计的构思草图中凸显了实体与空间的对比,即共享边界的图底关系对比。比如萨伏依别墅的二楼平面,在一个几近正方形的平面中勾勒出实和虚两个部分,两个部分的图形呈凹凸形,相互咬合。纯粹主义绘画强调用日常生活用品的正投形图来作抽象构图,反对透视。但是作为一个建筑师,柯氏并不排斥透视图。他为这些小住宅设计而作的透视图也常常被后人引用。比如他为萨伏依别墅画的一幅透视图,描述了二楼室外空间的情景,相当准确。这里,他借助于透视图来验证他的设计。(图1)由此可见,在柯氏的建筑设计创作中包含两种空间思维:一个是平面空间感知,一个是深度空间的感知。两种思维方式在一个设计过程中共同工作,平面空间知觉的作用在于提供了空间组织的策略,而深度空间知觉的作用则在于提供了一种验证空间构思的手段。

2 ,空间概念与建筑设计

我在第四篇文章中讨论了从平面的空间图解到建筑的空间知觉之间的关系。这个讨论是基于一个基本的假设,即一种空间图解,或者说空间概念或空间操作,最后必然导致一种特殊的空间知觉和空间体验。如果没有这一内在的关联,那么就成了“条条道路通罗马”,关于空间的讨论就没有什么意义了。上述讨论以一个连续的设计过程为线索来展开,从一个给定的现代绘画片断的解读开始,经过从二维平面到三维空间的转换,最后进入关于空间体验的讨论。这一讨论方式可能会给读者造成一个印象,即这可以是一个设计的方法。事实上,在1980年代我们可以看到不少国外这类的设计教学案例,曾经是一个很时髦的方法。不过,我觉得这种将绘画片断向三维投射形成建筑空间的方法显得多少有点肤浅。我在这里只是将其作为一个设计练习,探讨一些特定的问题,而绝无意将其作为一个实用的设计方法来推广。

2.1 ,空间组织策略与结构和建造方式

我们在这个课程里讨论的空间概念或空间组织的策略并非完全来自于绘画,其实它们都有各自的建筑学渊源。典型的如所谓“挖去”的操作,就平面图解而言是在黑色的“底”上挖去白色的“图”,就实体模型操作而言就是在体积上挖去一部分,形成虚空。而在建筑学里这一操作被称之为“剖碎”(poché)。“剖碎”原本是巴黎美院建筑作图的一个专门术语,指平面中将墙体部分涂黑的作业。当时的建筑多以厚重的墙体来支撑穹顶,即所谓的“厚墙”,厚墙之厚足以在墙上再辟出龛等小空间。“剖碎”被赋以空间组织的意义则来自于科林·罗等关于“透明性”的一系列研究。于是,黑色的墙体被看成是“底”,而被墙体包裹的纯几何体积的空间被视为是“图”。

我们可以从以上关于“剖碎”的讨论看出一个空间组织策略的形成,它的原初与建造方式有极大的关系。与“剖碎”同样悠久的还有墙体分割的操作,源自于墙体承重的结构方式——屋面的重量需要通过四壁传递到地面。柱子的调节空间操作也同样历史悠久,我们可以在古代埃及和希腊的建筑中见到梁柱结构的空间。纯片墙承重的流通空间需要借助于结构技术的进步。而我们常常用来引证流通空间的密斯的巴塞隆那德国馆,它的板片表达与结构支撑是分开来的。当代纯板片表达的例子是瑞士建筑师Kerez在苏黎世设计的住宅,这样一个看似很简单的三层小建筑空间和形式语言表达极端纯粹,却是对结构的一个巨大挑战。

以上我们讨论了空间组织策略与建筑结构的关系,这种关系从建筑历史的角度而言似乎是一种空间组织策略对应一种结构方式。但是,我们也看到结构技术和建造方式的进步,一种空间组织策略可以有多种结构和建造方式来实现。一些很“古典”的空间组织策略在当代也很流行。比如我们可以在一些著名当代建筑师的设计中见到“剖碎”策略的运用。板片分割空间的操作曾经因为源自落后的结构技术以及产生封闭的空间而被人遗弃,现在却常常在杂志中见到此类建筑的佳作。(图2)

2.2 ,空间组织策略与建筑的功能组织

图5 ,西班牙建筑师AiresMateus对“剖碎”操作的兴趣

图6 ,日本建筑师藤本壮介对不同空间组织策略的兴趣

除了与结构和建造方式的渊源,我们还可以从建筑的功能组织角度来讨论空间组织策略与建筑设计的关系。还是以“剖碎”作为讨论的起点。“剖碎”的操作体现了巴黎美院构图方法的轴线组织原则,空间的挖去操作是以重要的空间为先,一级一级地挖去,最后将楼梯和辅助用房塞在墙体中挖去的空间里,被称为是“可居住的剖碎”。(图3)而空间占据的操作则正好相反,往往是将辅助功能安排在体积里,而主要的使用功能是剩余的空间。并置的操作则往往是有两个独立的功能在一个建筑体内。由此可见,空间组织策略与建筑的使用功能也有密切的关系,这或许是建筑师在构思空间时采用某一特定空间组织策略的思考依据。

2.3 ,建筑师与空间设计

尽管当代的建筑学中"空间"已经是一个不可或缺的概念,但是,真正做到空间的设计却不是那么一件容易的任务。其中的一个重要的原因是空间感知的能力需要经过专门的训练才能获得。此外,空间设计的一个吊诡之处是我们其实并不需要空间感知能力也能设计空间。想一想,空间这个概念在建筑学中的运用不过百多年的时间,而人类的建造史已经有数千年。因为无论我们是如何思考的,作为建筑设计的结果必然是空间。不过我们还是可以区别出那些具有空间追求的建筑师,及从他们的设计中学习不同的空间组织策略。

考察历史上不同时期建筑师的空间探索,我以为可以大致分为三个阶段,即现代建筑之前的无意识、约定俗成的采用某种空间组织策略,现代主义建筑的有意识地探索某种空间组织策略,以及当代的自由、灵活运用不同的空间组织策略。在现代建筑明确提出建筑的空间本质之前,空间只是特定建造方式的结果。我们今天用空间理论来解释“剖碎”的操作,显得它是一个很“空间”的设计方法,但是当时的建筑师在用这个方法来组织平面时一定是没有用空间这个概念来思考的。现代主义建筑的先驱们对流通空间的探索,在欧洲主要是借助于现代艺术的实践来完成的,通过立体主义、纯粹主义,风格派等的探索,最终体现在建筑上。而在美国,莱特则是通过他的一系列住宅设计最终在流水别墅中实现了流通空间的理念。(图4)考察现代主义建筑先驱的建筑实践,他们往往穷一生的努力去探索流通空间。而考察当代建筑师的设计实践,我们看到的不是一以贯之的追求一种空间概念,而是对各种空间组织策略的广泛兴趣。我们不但看到不同的建筑师有不同的空间组织倾向,(图5)也常常看到个别的建筑师在不同的设计中采取不同的空间组织策略。(图6)

3 ,一个基于空间概念的建筑设计方法

这个系列文章关于空间设计的讨论最终要归结到一个设计方法。这个方法必须是具有可操作性以及可以传授的。笔者和同事在《空间、建构与设计》(中国建筑工业出版社,2011年)一书中已经提出了一个这样的设计方法模型,我们称其为“建构实验课程”。这是一个包含了四个阶段的设计过程,是一个相互关联的设计练习系列。课程是基于一个假说,即由不同类型的空间生成要素所产生的空间也应该具有不同的品质。为了要验证这个假说,我们研究三种要素类型,即体块、板片和杆件。我们的设计研究方法是以模型为基础的。直接操作模型材料反映了一种建构设计的态度,即对模型材料的操作类比于用建筑材料来构筑建筑物。除了模型作业外,我们还采用电脑模型、透视图、建筑图,以及分析性图解等手段。我们的基本工作方法是通过制作和观察的循环作业,将概念问题与感知问题联系在一起来研究。设计研究的过程分四个阶段:

1,概念—操作与观察

2,抽象—组织与体验

3,材料—区分与诠释

4,建造—概念与实现

在这个设计过程中最关键的一点是通过对体块、板片和杆件模型材料的直接操作来获得空间组织的想法,依赖的是设计者面对特定模型材料时的直觉的和本能的反应。这种不预设前提的练习方式有可能产生意想不到的空间组织的可能性。但是从另外一个角度来说,对特定模型材料的操作也是有一定的规律的,比如对板片材料的插接和折叠,对体块材料的挖去和堆积等。因此,将这个建构设计方法转换到这里的空间组织策略研究,主要的分别就在于我们着眼于探求那些既定的空间组织策略的潜能,而不是追求前所未见的、新的操作方法。此外,平面空间图解对于空间策略的重要性也与模型操作相提并论。

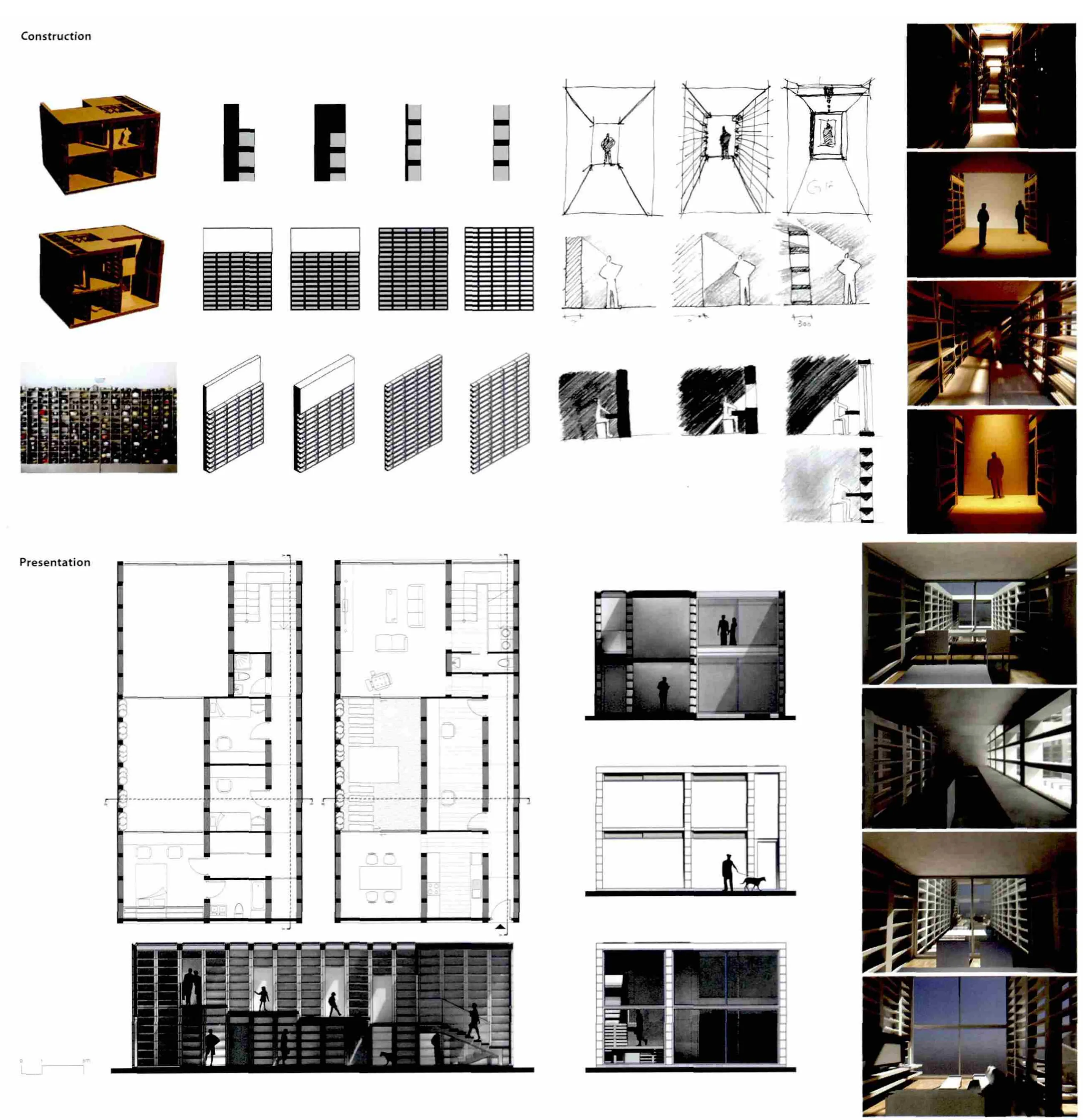

这里描述的设计作业是香港中文大学建筑学院2010至2011年一年级下学期的建筑设计基础课程。一个学期安排了两个设计作业,这是后一个设计作业,时间为7周。假设这是一个街道联排住宅,基地为9x18m,两层高,有前后两个立面,一面对街道,一面对开敞的绿地,建筑一定要有内院。我们重点研究5种空间组织策略,即板片分割、板片界定、体块占据、体块挖去和杆件调节。每个学生随机分配一种组织策略来作为设计的起点。在设计的同时,每个学生还要就一个相关的建筑设计先例进行同步分析研究。设计的媒介,除了实体模型的操作以及手绘图,我们还结合了CAD的教学,包括建模、作图、表现图和版面排版。(图7)(图8)具体的练习操作步骤有兴趣的读者可以参考《空间、建构与设计》一书,这里就不重复了。

图7 ,香港中文大学建筑学院一年级下设计作业,不同空间组织策略的运用,WuShuqin,TsuiSzeManEunice,LauNamWeiKatherine,ChanJoyceFlorence

图8 ,香港中文大学建筑学院一年级下设计作业,设计过程举例,NgSiuCheongEric