东路二人台艺术特色初探

张 永 江

(河北北方学院 艺术学院,河北 张家口 075000)

东路二人台艺术特色初探

张 永 江

(河北北方学院 艺术学院,河北 张家口 075000)

东路二人台是原察哈尔省的重要历史文化遗产,它是集民歌演唱、舞蹈表演、曲艺说唱、牌子曲演奏、戏曲表演五位一体的独具风格的综合性艺术。它舞蹈幅度大,跳跃性强,给人以粗犷憨厚之感,表演动作粗犷活泼、节奏感强,唱腔婉转、细腻、悠扬,语言风趣幽默,文学表现手法多样。从东路二人台的表演特色、唱腔及语言特色以及文学表现手法这3方面进行探究,并提出了发展二人台特点的歌舞或音乐剧的改良和发展思路。

东路二人台;艺术特色;探究;改良和发展

网络出版时间:2013-04-10 15:43

二人台是流行于内蒙古、山西、陕西、河北、宁夏五省区,集歌舞、曲艺、戏曲为一体的民间艺术。它是伴随晋陕冀人民走西口到塞外谋生的移民史而形成的,是一种深受广大人民群众喜爱、历经千锤百炼发展而形成的综合性民间艺术。各地的二人台由于受社会环境、地方风俗及方言的影响,形成了各自的特点和风格,以内蒙古呼和浩特的萨拉齐为界,人们习惯上把二人台分为东路二人台和西路二人台。东路二人台与西路二人台虽然都叫二人台,但原本不是同一剧种。东路二人台原本是一个独立的剧种,受秧歌和道情戏的影响,拥有较成熟的大型剧目,有相对完整并独具特点的表演程式,唱腔音乐有相对完整的板式和文武场伴奏音乐。东路二人台和西路二人台相比,无论在唱、念、做、武(舞)还是剧本、音乐、表演、源流等方面,都有极其明显的区别,尤其在戏剧界衡量剧种的重要标准——音乐风格特点方面更加明显。西路二人台流行于内蒙古西部和河套地区,即原绥远省的辖区内;东路二人台流行的区域主要集中在内蒙古的乌兰察布盟、锡林郭勒盟,山西省的雁北地区和河北省张家口的坝上地区,即原察哈尔省的辖区内。

东路二人台的风格特点是:舞蹈幅度大,跳跃性强,给人以粗犷憨厚之感,音乐上则婉转、细腻、悠扬;西路二人台的风格特点是:舞蹈小巧、优美,给人以娇媚之感,音乐上高亢有力,多用叠字行腔。东西路二人台虽各有特色、各具风采,但在表演上都具有短小活泼、花样繁多、节奏紧凑、朴实健美等艺术特色;在音乐上曲调简单明快,婉转动听,采用真假声混合唱法,伴奏乐器除锣鼓镲外,主要用横笛和四胡,有的配用唢呐;道白多用方言土语和“串串话”、“顺口溜”、叠字和歇后语;内容上多数是通过叙事形式反映劳动人民的生活情景、男女恋爱等。所有这些都与当地人民的生活习俗、风土人情紧密相关,具有浓厚的乡土气息,深受当地人民喜爱①。

一、东路二人台的基本特征

东路二人台是集民歌演唱、舞蹈表演、曲艺说唱、牌子曲演奏、戏曲表演五位一体的独具风格的综合性艺术。东路二人台的最基本特征是初以民歌、坐腔等形式进行说唱,后汲取“社火”的一些表演动作和场面,多以二人表演为主,以“走唱”打地摊形式演出,演员用地方方言加表演动作的说唱来交代故事情节,表演者时常一人饰多种角色,演唱时人物化入化出,摹拟各种人物形象,介绍环境、渲染气氛,一般以叙述为主,代言为辅,加上秧歌、舞蹈等动作烘托气氛,后逐渐形成了以化妆、表演、说唱为一体的民间艺术形式,即东路二人台的雏形,俗称“蹦蹦儿”、“戳古董”。内容多是流传于民间的真实故事和社会传闻,反映群众的喜怒哀乐、生活情趣、爱情故事和美好愿望,近年来,许多民间艺人又将发生在身边的重大刑事案件,自编成“戳古董”进行法制教育宣传。在表演形式上以生、旦两个角色为主(男扮女装),叙事抒情相结合,曲调以“小曲”、“民歌”、“爬山调”、“烂席片”等为主,专曲专用,后逐步发展为5~7人同台表演。

东路二人台在说唱表演上具有短小活泼、花样繁多、节奏紧凑、朴实健美等艺术特点,道白多为方言土语和“串串话”、“顺口溜”、“叠字”和“歇后语”,采用“走唱”形式,时说时唱、说唱结合、载歌载舞,幽默诙谐,妙趣横生。表演人数不拘,表演扮相不拘,以叙事的形式反映现实,能准确表达一个完整的内容,具有浓厚的乡土气息。

据收集整理统计,东路二人台有固定曲目260首,改革曲目100多首,二人台牌子曲140多首,改编和新创作曲牌30多首。新中国建国50多年来,东路二人台逐步形成了自己独特的艺术风格。

东路二人台从起源发展到现在,经历了艰难而曲折的世代传承历程,具有丰厚渊源的文化积淀,铸就了与众不同的艺术特色。它根植于塞外,具有独特的艺术魅力,曲调悠扬高亢,淳朴粗犷,如行云流水;舞蹈活泼向上,朴实健美;剧情短小精悍,节奏紧凑,风趣幽默。东路二人台的成长历程,始终与塞外各族人民的生活息息相关,尤其随着改革开放和市场经济的发展,较好地宣传了党的系列方针政策,歌颂了各族人民群众取得的伟大成就。东路二人台具有群体世代相传的特点,有突出的历史、文化和科学研究价值。

二、东路二人台的表演特点

东路二人台的表演分为两种类型:歌舞和小戏。歌舞表演粗犷、豪放、活泼、节奏感强;而小戏的表演通俗、风趣、细腻、逼真。

由于歌舞表演的前身是“社火”中踩着跷子(又称高跷)扭着表演故事,后来搭班串乡演出为了方便而逐渐丢掉了跷子。在打地摊演出的很长一个时期内,演员表演一直没有脱离踩高跷的步伐和动作,走起来还是一颠一颠的。后来,虽然逐渐丢掉了踩跷子的步伐,走起来平稳了,也快了,还可以停住亮相,但演员穿插过场仍用高跷的剪子股、编蒜辫和跑秧歌的大八字、小八字、大圆场、小圆场、二龙出水等套数表演。表演大多是走走退退,由慢到快,一直到两人手拉手、脚对脚的快速旋转起来。这些动作都是在原来扭秧歌的基础上加以夸张、变形,逐渐发展成为粗犷、稳健、大方的歌舞表演。

东路二人台所使用的道具霸王鞭、彩扇、手绢也都有一些独特的技巧。这些道具成为东路二人台有别于其它剧种的一个鲜明特色。打霸王鞭时一开始必须先打地3下,称之为“凤凰三点头”,然后随演唱的节奏打起来。打霸王鞭分为上、中、下三路:上打双肩、后背、手和小臂,中打腰的周围,下打脚或用脚踢。打法上吸收戏曲武打中的各种刀花、枪花和沧州落子中武术鞭的打技,并把舞蹈动作和霸王鞭打技有机融为一体,使霸王鞭的打法发展到25种,并由单人打发展为双人打以致多人打,由男演员打发展为女演员打。

手绢开始是一块普通的红绸子手绢,后发展为专用的八角硬手绢,可扔起来很高并能在手指尖上旋转做一些难度较大的技巧。扔法由一扔一接发展到一扔多接、多扔多接及互扔互接。扔技高者可将八角手绢扔至观众席前几排人头上而后转回台上接住,并发明了“顶绢”、“转绢”等表演技巧,增加了转碟、转盘等花样。

彩扇主要是为了配合舞蹈动作。表演技巧有开扇、推扇、背扇、摇扇、抖扇、扇花等,扇子的耍法发展到28种之多。在彩扇使用的舞蹈语汇中,吸收了大量其它民间舞蹈动作,如沧州落子的美女梳头、遮阳扇、羞扇、剪子股、背月扇,井陉拉花中的凤凰三点头、唐山地秧歌中的小五花扇、抱月扇、奔月扇等,还融入了许多戏曲中的表演程式和身段动作。

传统剧目《打连城》、《五哥放羊》、《打秋千》、《打金钱》等都运用了这些道具,这些歌舞小戏人物无姓名,男女角色惯以兄妹、夫妻相称,所唱腔调多是无故事情节的民间歌曲,至今仍深受晋冀蒙各族人民喜爱,久演不衰,并成为东路二人台的代表性剧目。东路二人台的演唱有其特定的程序,通常是生角在幕后起唱亮调,上场后唱《烂席片》,或说一段干咳(方言快板)之后再唱《烂席片》,叫门唤旦角上场。旦角上场后与生角对唱《烂席片》,这总称为开场曲子。《烂席片》是东路二人台所有小戏通用的唱腔,通常全剧用一曲,但其间有板式变化,如由慢板到流水板再到捏字板,有时也单用流水板反复演唱。

在东路二人台的发展过程中,一部分剧目故事情节逐渐复杂,故事性更强了,有的还增加了人物,逐渐演变成生活小戏。小戏类的剧目多从叙事性民间歌曲演化而来,人物有姓名,有简单的故事情节。所唱腔调多是板式化了的民歌,有的专曲专用,有的一剧多曲,表演并无程式规范,动作生活化。艺人们以自己的生活感受和对生活的长期观察,将生活中的真实动作加以艺术的夸张,用来表现人物。在表演一些缝衣、绣花、梳头、整衣等生活动作,背、扛、担、提等劳动动作和哭、笑、想、怒等表情方面,非常细腻逼真,极少有象征性的虚拟动作,给人以强烈的生活真实感。如小戏《撒荞麦》中,讽刺一个懒老婆为向她憨厚、耿直而勤劳的丈夫骗取些好吃的,而怀揣包袱装作怀孕,得意时却扭掉了包袱,随即撒泼,直至挨揍。这一系列动作真实、细致,并有喜剧的夸张。这里看不到一点程式化动作,却能生动地再现生活中的典型人物。再如《回关南》剧中白山夫妇走投无路,被逼卖儿女一节的对唱,边哭边唱,唱中带着抽泣声,用袖子自然地抹着泪水,就像是真得在哭诉。就连那些不大懂汉话的蒙古人看了,也感动得与演员同哭一场。在东路二人台中,以生活化的表演再现生活中的各种典型人物的传统剧目有《怀胎》、《二姑娘要女婿》、《继母打孩子》、《妓女告状》等。

三、东路二人台的唱腔及其特点

东路二人台的唱腔是在流行于当地的原始民歌(包括烂席片、爬山调、秧歌、码头调等)的基础上发展而成。像烂席片属于山歌类,演唱特点是嘹亮悠扬、高亢奔放、粗犷刚健、节奏自由、音域宽广,演唱要用真假声结合的背功音。这些民歌有的是从山西、河北、陕西、山东等省流传过来的,有的是当地土生土长的,还有一部分是蒙古族民歌。这些民歌的名称虽然有的还保留着原来的叫法,节奏旋律骨架还可以看出原始民歌的痕迹,但由于语言和语音的不同,加之润腔方法和装饰音的口语化和地方化,这些外省流入的原始民歌与蒙古族民歌融合在一起,形成了独特的东路二人台的民歌演唱形式。在东路二人台民歌演唱形式发展为小戏后,由于戏剧化的要求,具有独特风格的东路二人台唱腔初步成型。

(一)东路二人台演唱的行腔特点

东路二人台的唱法早期以高打低唱为主,用真声演唱。后来随着时代的发展,结合了科学的发声方法,改为真假声结合的唱法。东路二人台的唱法有其自己的风格特点,它和西路二人台截然不同的是:男声多用平打平唱(即不用高八度演唱)、不用假声。有填腔、闪梆、加花、叼字、平唱等多种唱法。由于它定调比西路二人台高一个大二度(个别有高小三度的),加之旋律音域不太广,曲调平稳,所以男声用真声演唱不太费劲,而且有一定的音量,能在男声正常的音域内有较好的表现力。女声早期用真声演唱稍感费劲,后来大多数女演员改为真假声结合的唱法后,也可以发挥正常音区的音色和表现力。

在实际演唱过程中,普遍存在着“双腔制”的现象,即每首唱腔都有大多数艺人公认的基本腔,而每个演员上台演唱时,都要根据不同的师传习惯和剧情发展需要,依据自身的嗓音条件,在基本腔的基础上自由行腔,进行即兴的创腔演唱。这种死腔活唱的即兴的自由行腔,每个成熟的艺人都有自己的特色,这是传统二人台演唱行腔时的主要特征。

(二)东路二人台的即兴自由行腔唱法

东路二人台演唱时的即兴自由行腔现象是多种多样的,但大致可归纳为以下几种:高打低唱、低打高唱、夹说带唱以及似唱非唱等。高打低唱即伴奏在高中音区,而演唱在中低音区,形成了演唱和伴奏在不同音区的两条旋律线;低打高唱也叫耍花音和挑尖音,与高打低唱相反,伴奏在自然音区或低音区,而演唱则在高中音区。演唱时把原旋律的某些乐句提高若干度,或者是把低音翻高八度,从而形成与伴奏旋律在色彩上的对比。在实际演唱中高打低唱和低打高唱并不是绝对分离使用,而是根据艺人的嗓音条件和剧情需要混合使用的。这种在演唱时旋律的上下移动并非是机械的音程移动,而是一种富有创造性的特殊的行腔方法,这种方法能赋予唱腔旋律新的个性色彩,从而形成艺人的不同演唱风格。

除了以上几种唱法外,东路二人台艺人还创造了一些颇有特色的行腔方法,大致可分为“满、花、闪、掐、口”5种唱法,各有所长,并经常混合使用。

“满”,即按照主旋律一字一板地唱,艺人们又称之为“满打满唱”。此种唱法以表现严肃、深沉、朴实、老成的情绪为主要特征。

“花”,即在保持主旋律不变的基础上加花。此种唱法能使情感得到进一步渲染,并需要嘴皮子上有功夫,演唱才能活泼、俏皮、清脆、流利。

“闪”是将前边的音符闪过一点,大约一拍的四分之一或更少一点,其伴奏不变。就像憋出来的字但又迟了一点,这种唱法多用于悲悲切切的诉说苦衷或心里有话难以出口之类的感情,听起来更加深切、含蓄。

“掐”是乐队的伴奏按照原来旋律演奏不变,而演唱者将旋律简化,有时去掉高音部分,有时只将最后的音唱满。演员在着重表现着急或上气不接下气情绪的快速乐句时,常用此法演唱。这种唱法是那些音域不宽的老演员在长期的演唱实践中总结出来的办法,因为把快速的旋律只以中速或慢速演唱主干音,而且频繁换气,反而咬字清楚,产生了紧打慢唱的特殊效果。

“口”即口语化的唱法。与“掐”近似,演员按照自己语言的四声规律,将每句唱词前边的字唱得像说,只将最后的音唱满。这种唱法咬字清楚,也易于使观众听懂。演员多用此法来表现叙述性唱段,表演显得诙谐、幽默、风趣,有时还有助于激愤感情的发挥。因为这种唱法很省嗓子,所以嗓子不好的演员多用这种唱法表演。

这种不论高打低唱、低打高唱还是其他的自由行腔,都是在基本腔基础上演唱的,虽然千变万化,但也有一定的规律性,其基本原则是:1.乐队伴奏以基本腔为准(但三大件的旋律走动不完全相同)。2.演唱者行腔不论怎样自由,其演唱的骨架音以及起音和落音,都与基本腔保持一致。3.演员行腔的自由度的长短,在音乐的总体时值上要和乐队演奏的基本旋律大致保持一致。4.演员行腔和乐队的关系的处理原则是,乐队要服从演员行腔在速度和感情方面的要求。5.演员行腔上下翻飞,穿腔越调,但不能违背音乐的自然规律。

(三)地方语音对东路二人台唱腔的影响

地方语音是构成二人台唱腔特点的一个重要方面。二人台唱词的发音是在当地群众性口语的基础上形成的,属于晋方言内蒙古次区域语系,东西路二人台流行的地区与晋方言内蒙古次区域语系是一致的。汉语普通话发音有阴平(—)、阳平(∕)、上声(∨)、去声(﹨)4个声调,晋方言内蒙古次区域语系多了一个入声调。入声字的特点是读音短促,急起轻收。由于入声字发音短促,入声字又常与共同组成词汇的另一个字紧贴在一起读出,如吃喝、媳妇、黑牛、策略、活泼等,这些双音节紧叠式的语音特点成为了二人台传统唱腔“对对字”行腔的语言基础。这种“对对字”的演唱风格就是在唱词中遇有入声字或含有入声字的词组,艺人们都会将唱词成双成对的以附点音符的形式演唱,形成切分音的效果。这种“对对字”行腔方法在二人台传统唱腔中,尤其是男声的唱腔中使用非常普遍,具有鲜明的风格特点。

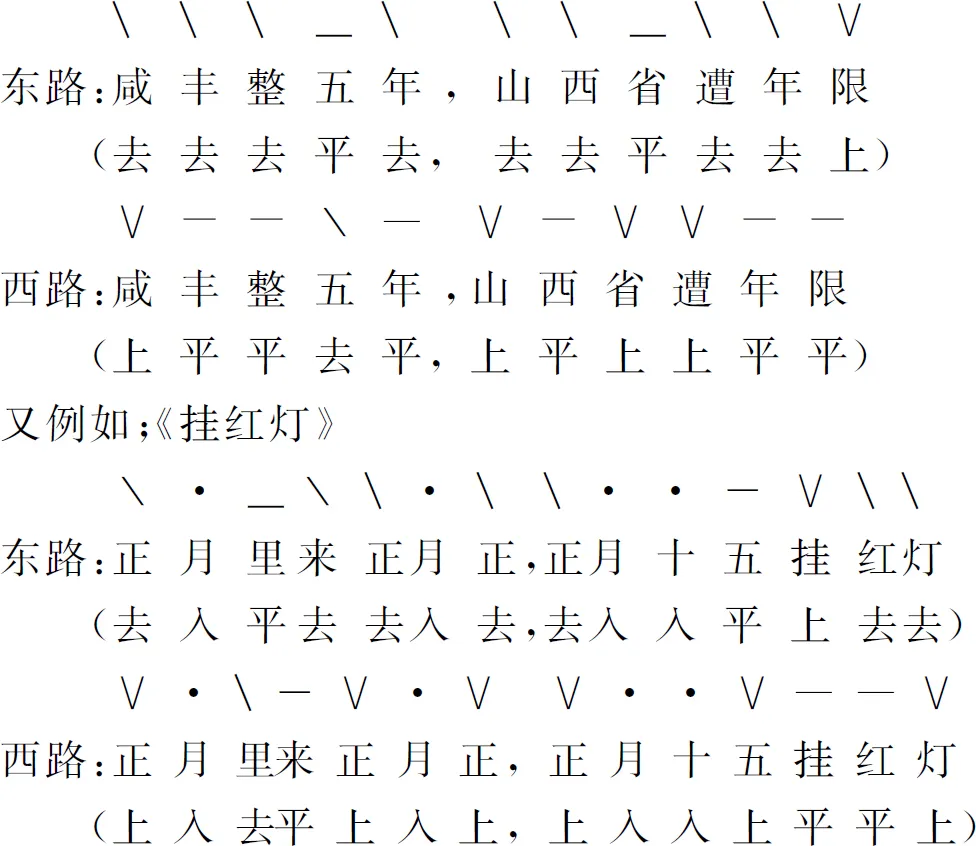

由于地域不同,当地语言中含有大量的去声和入声字,从而形成了东路二人台唱腔中音调下行的特殊风格。比如东路二人台流行的张家口及其坝上地区的语言特点是平声不分阴阳,又有入声字,所以有平、上、去、入4个声调。这与西路二人台的语音有所区别,也是造成东西路二人台各具特色的一个重要原因。另外,西路二人台语调较高,而东路二人台语调较低。例如《走西口》中东西路二人台语言发音的比较:

由此看来,东路二人台读去声的字多,而入声字在唱腔中又大多转化为去声或近似去声,如:脚、说、拾、摸、拨、吃、不、郭等字,这些去声字和入声字都是下行调,在唱腔中自然造成大量的下滑音,成为东路二人台唱腔的一个润腔特点。

东路二人台唱腔的另外一个方言特点是在声母方面常把“zh、ch、sh”都读作“z、c、s”,韵母方面前鼻音都读作后鼻音,如“en”读作“eng”或“ong”,“an”大部分读作“ie”。例如《回关南》

头等人家卖骡马,

二等人家卖田庄,

三等人家没有这卖,

背上儿女上大街。

又例如《聘闺女》:

奴家一十八,

梳头又缠脚,

二老爹娘给咱小奴,

寻下一个婆婆家。

这里“田”读作“tie”,“脚”读作“jie”。这种现象很多,比如“鲁”读作“楼”,“路”读作“漏”,“德”读作“跌”等等。二人台艺人们根据自己的语言习惯编词,演唱起来自然有特殊的韵味。

虚词衬字在二人台唱腔中的普遍运用极具特点,一般虚词衬字出现在旋律的句中或句尾。句中的虚词衬字可以装饰唱词、托腔保韵、扩展旋律,从而丰富唱腔的表现力;句尾的虚词衬字常在词已唱完而意犹未尽时作为拖腔或甩腔,以抒发更为丰富的感情。个别传统剧目唱腔中也有虚词衬字占主导地位的,如《打金钱》,唱词几乎以虚词衬字为主。词曲结合烘托出热烈欢腾的气氛,给演员发挥载歌载舞的表演技巧提供了余地。

在二人台传统唱腔中,一个与方言语音有着重要渊源关系的现象是装饰音和滑音的普遍应用。最常见的装饰音是经过性和辅助性的前倚音。它们与基本音之间往往是纯四度、纯五度和大小三度或六度(有些也有大小二度)的音程关系。唱腔中滑音的运用也很广泛,特别是慢板唱腔中更为普遍。较为常见的是先出现低于正腔音大小二度、小三度或纯四度音,而后滑到正腔音,上下滑音的运用非常灵活。这些装饰音和滑音的运用,既丰富了唱腔旋律的表现力,也突出了方言语音和语调的特色,使唱腔更富于地方特色。

四、东路二人台的语言特色及其表现手法

东路二人台的语言是指唱词和宾白使用的语言,它是在当地群众性口语的基础上形成的方言土语。因二人台植根在民间,它的承载者和创作者都是土生土长的本地人,他们自然而然地使用他们熟悉的成语、歇后语、俏皮话、谚语、顺口溜、串串话来表达自己的喜怒哀乐,语言有极强的艺术性。东路二人台语言的艺术性主要表现在语言的风趣幽默上,优美的形容、恰当的夸张、贴切的比喻、工整的对仗,象声词、象形语的运用,俗语和打岔语的使用,使得东路二人台的语言有着极强的艺术感染力,有些对事物、感情的精彩描绘和精妙之义是普通话的音韵和风采无法企及的。比如对下雨的描述,大雨叫“单索子雨”,中雨叫“铺盖雨”、“流房雨”、“打泡雨”,小雨叫“淋头雨”、“扑淋的”、“嘀嗒了”,毛毛雨叫“罗面雨”、“蒙蒙雨”,雷阵雨叫“过云雨”,冰雹叫“冷蛋子”[1]。

由于独特的历史和相对封闭的地理环境,东路二人台在语言形成过程中很少受外界影响,语言具有很浓重的地方色彩和古汉语的遗存,元杂剧中许多语言至今仍在二人台流行的地区被劳动人民广泛运用。比如在二人台的地方语言中,称墙角为“圪崂”,蓄水坑为“圪洞”,土坡为“圪梁”,土堆为“圪堆”。这样的用法在《西厢记》中可以找到它的踪迹,在第二本第三折[乔牌儿]中,崔莺莺唱到:“老夫人转关儿没定夺,哑谜儿怎猜破;黑阁落甜话儿将人和,请将来着人不快活。”这里的黑阁落(落音“lao”),也就是“黑圪崂”,指黑洞洞的墙角,这里引申为背地里。元杂剧中还有许多语言如“多喒”、“夜来”、“不着调”、“撺掇”、“失惊打怪”、“知根搭底”等,至今仍然活跃在二人台流行地区人们的口语中[2]。

东路二人台的语言属汉语语言中晋方言区的一个分支,它有朴实、敦厚、热情、豪爽的气质。由于自然环境、语音特点、风俗习惯等方面具有鲜明的塞外特点,因而在语音、语调、语韵以及语汇、语法等方面都与普通话略有不同,形成了东路二人台独特的语言特色和艺术表现手法。

(一)东路二人台的语音特征

在东路二人台语言中除了普通话的21个声母外,多了一个声母(国际音标读作[:]),发音时舌根抵住软腭后突然打开,声音从鼻腔冲出,归韵[:]。和g、k、h都属于舌根音。在普通话的开口单韵母音a、o、e或和这3个单韵母拼成的双韵母音节,如ia、ai、ua、an、ao、iao、ou、ie、üe、en、eng等韵母的字前缀加声母,构成独具地方特色的音节。如:“我”在张家口的方言说成“-ie”,也有说“we”的。当地方言在其他韵母前面加声母的构成音节的总结如下:

九月里来秋风凉,

我给三哥做衣裳,

棉袄棉裤都做上,

三哥穿上不受凉。

十月里来进了冬,

我和三哥配成亲,

终生相爱心连心,

白头到老永不分。

2.平舌音z、c、s和翘舌音zh、ch、sh都读成平舌音z、c、s。如:

最zui 坠zhui 都读成zui

脏zang 张zhang 都读成zang

字zi 至zhi 都读成zi

才cai 柴chai 都读成cai

摧cui 吹chui 都读成cui

藏cang 长chang 都读成cang

四si 是shi 都读成si

三san 山shan 都读成san

僧seng 生sheng 都读成seng

在东路二人台的演唱中,观众对演员平舌音和翘舌音分不清一般不刻意强求,以语义表达明白自然为准。如《挑菜》中平舌音和翘舌音的运用:

黄河畔上灵芝草,翠娥妹妹比谁也好。生的伶俐长得俏,方圆百里也难挑。

唱词中灵芝(zhi)唱成灵芝(zi),谁(shui)唱成(sui),长(zhang)唱成(zang)。

3.前鼻音韵母en、in、un、ün 的字在方言中与后鼻韵母eng、ing、ueng、iong的字大都读成后鼻韵母。如森(sen)读成(seng),村(cun)读成(cong),今天(jin)天读成今(jing)天等等。如《珍珠倒卷帘》中的唱词:

十月里来水冻冰,

王祥卧鱼想母亲,

他母得了馋痨病,

想吃鲜鱼到口中。

在演唱时也常常和其他的押韵字一样把亲(qin)字唱成后鼻韵母(qing)。

4.在韵母e、o、ü、ou、an等字加入介母i、o、u的现象。举例如下:

普通话 nu奴

方 言 nou

普通话 gou 够 狗

方 言 giou

普通话 lei累 类 泪

方 言 luei

普通话 gan干 感 敢

方 言 gian

普通话 kan看 砍

方 言 kian

如《探病》加入介母后韵母发生改变的现象:

刘干妈:你干爹见干(gian)妈睡下啦,他也上炕把那二五毡毡铺了半炕,把那枕头一放,开口(kiou)对干妈说话:“天不早啦,快睡哇”。干妈一听,气不由得上升:“你睡你睡管你睡,不要撩你祖奶奶的气!”你干爹一听,恼羞成怒(nou),扑上来把干妈的头(tiou)发抓(zue)住,里外耳光(gua)子打了个风雨没(me)漏……

5.韵母音改变现象

如《聘闺女》:

奴(nou)家(jie)一十八,

梳头(tiou)又缠脚(jie)。

二老爹娘给咱(za)小奴(nou),

寻(xing)下一个婆(pe)婆家(jie)。

这里有韵母是an的字大部分发生改变读作ie,咱(zan)读成(za),寻(xun)变成(xing)等。

6.方言声调中阴平和阳平区别不大,大多都读成阴平,增加了普通话没有的发音短促的入声字。

上例中“坛、椽、盘”等字,都是阳平归阴平的,读起来声调和节奏都与普通话有明显不同。

7.儿化韵现象

儿化韵在原察哈尔地区的汉族语言中经常被应用。如把花叫“花儿”,猫叫作“猫儿”,明天叫作“明儿”,媳妇叫作“媳妇儿”等。儿化韵在爬山调和二人台的对白中运用较多,但在二人台的唱词中运用较少。如《借冠子》中的对白:

那天我的两个宝贝儿子正在炕上拿大豆剥小子女子耍哩,你那个儿子进来趴在炕沿上两眼转得脱儿脱儿的,涎水流得滴儿滴儿的……

(二)东路二人台语言的文学表现手法

东路二人台语言中的串串话、谚语、歇后语、叠字等文学表现手法,和其他文学形式一样,也是通过运用夸张、比喻、对偶、排比、叠字等修辞手段,突出所表达的内容,加强艺术效果的。现将常用的几种简介如下:

1.比、兴法

比即比喻,兴即兴起,在二人台的语言中此种手法运用较多,它常常用自然景物或某种事物作为开头,来抒发自己的情感。例如《打樱桃》的唱词中比兴手法的运用:

生唱:樱桃好吃树难栽,

朋友好为口难开,

哎呦,满肚肚心思说不出来。

旦唱:想吃樱桃把树载,

想为朋友慢慢来,

哎哟,还得哥哥多忍耐。

这里借用“树难栽”比喻想作朋友“口难开”,又借用“树难栽”起兴“想为朋友慢慢来”。

2.夸张法

夸张无论在唱词还是道白中都运用非常广泛。演员在表演时,根据表演内容,在语气上做相应的夸张来进行二度创作。演员的艺术再创作常常借助于丰富的想象,对实际事物进行不同程度的夸大来增强它的戏剧色彩和效果。例如《打樱桃》中小旦的唱词中夸张的运用:

旦唱:想哥哥想得着了慌,

蒸莜面坐在水缸上,

哎呦,蒸了半天冰巴凉。

再例如《探病》中刘干妈的一段道白,更加精彩:

“干妈前两个月来看俺娃,俺娃吃得脸像那盘,肚就像那坛,胳膊就像那椽;今天来看俺娃,俺娃这脸皮瘦得黄黄的,指甲长长的。呀!头烧得就像那冰凌凌。”

陈翠云:“干妈,人家是火笼笼……”

夸张法增强了人物的喜剧效果和人物情绪的对比,常常达到绘声绘色、妙趣横生的效果。

3.提问和衬词法

提问和衬词这些手法在全国各地民歌中运用都很普遍,二人台也不例外。提问法就是问答式的对歌,例如《十样景》、《对花》、《五月散花》等都是这种问答式的民间小调。例如《对花》的唱词,问句式:“正月里来开的是什么花?”答句式:“正月里开的是迎春花”。

衬词法多用模仿某种声音或节奏来增强歌词的表现力,例如《压糕面》中的唱词就用“英呀英呀兹楞楞曾,蹦吧蹦吧圪蹦蹦吧嘣”来模仿推碾子压糕面的声音,有着塞外农村生活经验的人们听起来格外亲切,思乡之情油然而生。

4.对偶、排比法

对偶是用一种结构相同或近似的词来表达相反、相似或相关的意思,借助于规整的句式以及和谐、匀称的音节把相似或相对的意思以相互补充、相互映衬的方式来加强表现效果。动词对动词,叠词对叠词,例如“成全一对对,好活一辈辈”这种整齐、和谐的对偶句,显得格外风趣。再例如《借冠子》中“你吃别人的东西时,喜喜欢欢;别人借你的东西时,躲躲闪闪”,讽刺了王嫂在不同情况下截然不同的两种表现,形成了鲜明对比,给人留下深刻印象。

对偶的扩大就形成了排比。排比是用一连串结构相同的句子把意义相关的话连续说出来,以增强语言的气势。例如“风也顺顺的,浪也静静的,水也平平的,船也稳稳的……”这一组节奏明快、语调流畅的排比句,描绘了一个正适合谈恋爱的优美环境。

除了以上几种常用的文学表现手法以外,还有按时间叙述的“序列法”等。例如《十二月忙》、《四季歌》、《惊五更》等都是用时间排序的手法写词。由于二人台的唱词是从方言土语中提炼出来的,没有固定的格式,也没有固定的韵律,词多为7字一句,也有根据内容的需要用5字或10字的情况,地方色彩浓郁,具有明显的塞外特点,它所描绘的人物形象鲜明具体,对话妙趣横生,生活气息非常浓厚,很少有概念化的说教。因它通俗易懂,也易学易唱,所以深深植根于劳动人民的生活之中,口口相传,生生不息。

五、东路二人台改良和发展的思路

东路二人台是民歌小调向板腔体戏曲音乐发展过程中的一个没有成型的特例,它的音乐有一部分已形成板腔体戏曲音乐,而有一部分仍没有脱离原生民歌小调的范畴。东路二人台所表现的内容和形式源于20世纪北方农民的痛苦生活,已和现代社会的生活和审美情趣相差太远,所以,东路二人台在经历了20世纪五六十年代的短暂辉煌后就再没有发展,改革开放后社会受众群体更是严重萎缩了。一些有识之士曾提出并做了一些有益的探索,归纳起来有3条出路:

(一)继续向板腔体戏曲音乐发展,最终发展成新的戏曲剧种

此观点是20世纪60年代初张家口地区歌舞团率先提出的,至少早于内蒙古5年。当时的张家口地区歌舞团聚集了一大批二人台创作、表演人才,1964年创作了小戏《扁担忙》,此剧目曾多次参加河北省文艺汇演并获优秀剧目奖。后来创作的《两块六》曾参加了天津电视台春节文艺晚会。20世纪70年代初创作的《甜蜜的事业》和《朝阳沟外转》在张家口大众剧场连续上演40多场,大受观众欢迎,取得了经济效益和社会效益双丰收。当时就有人提出把东路二人台形式的板腔体音乐大戏叫做“枚戏”,可惜后来因张家口地区歌舞团的撤销,这一改革也被迫终止了,而内蒙古的包头市却抓住时机,把西路二人台发展成了今天的“漫汉剧”。现在看来,在流行音乐的冲击下,戏曲音乐的受众群体总体萎缩,东路二人台失去了继续向板腔体戏曲音乐发展的时机,前景不容乐观。

(二)发展二人台歌舞表演,使它成为独具特色的表演形式

东路二人台以唱腔丰富,表演形式短小精悍,乡土气息浓厚见长。凝聚着蒙汉两个民族音乐精华的东路二人台,其音乐、唱腔、表演的独特性世界罕见,加之东路二人台有上千首民歌、牌子曲音乐素材,应该大有作为。如果组织一些专业词曲作家收集、整理、创作一批新作品,精心编导,再由一些有一定艺术修养的专业表演人才来表演,一定会使东路二人台大放异彩。

东路二人台歌舞表演应立足于追求新颖、有特点、好看、好听、好玩。二人台在节目创新的同时,演唱方法、音乐配器和节目编排也要改革。演唱声音应向科学的发声方法靠拢,追求圆润、通畅、透亮,提倡运用混声演唱。咬字吐字也应遵循语言规律,把字头、字腹、字尾交代清楚。方言演唱是二人台走不出去的最大障碍,如果借鉴一下现在民族唱法中一些有地域特色民歌的演唱方法,即大部分歌词依照普通话发音来演唱,部分有地域特色的语言用方言发音来润腔,就既可以解决观众听不懂歌词的问题,又能保留二人台的语言特色。

东路二人台传统的伴奏主要用笛子、四胡、扬琴和四块瓦等民乐,其主要问题是乐队高音区乐器太多,低音乐器缺乏,各声部不够平衡,如果能加一些低音乐器就会好一些。另外,东路二人台乐队也普遍缺乏专业的配器。现在在各类民族风格演唱的伴奏音乐上,流行的做法是使用民乐队、电声乐队或民乐加电声,管弦乐队加民乐只有一些大型演出尝试过,但演出成本太高,一般很少用。对于东路二人台的伴奏,可以借鉴现代京剧伴奏的做法,使用管弦乐加民乐,使二人台的音乐更有层次,更大气些。但是,笛子、四胡、扬琴和四块瓦必不可少,少了就没有二人台味道了。

(三)发展东路二人台形式民族歌剧或音乐剧

东路二人台的音乐素材极为丰富,歌舞表演形式独特,这为大型作品的创作奠定了基础。如果借鉴西洋歌剧或音乐剧的表演样式、作曲技巧和发声方法,把一些有造诣的剧作家、作曲家组织起来写几部大型作品,将二人台改造升级成新的二人台民族歌剧或音乐剧,将会极大地提升华北地区的文化品位,产生巨大的影响。

从现有条件来看,二人台流行的4省区都有大量人才,以张家口市为例:张家口拥有研究二人台50年之久的作曲家方芳,剧作家杜忠、张万鹰、张新梁等一大批文艺工作者,这些人都具备创作大型作品的能力,而且创新思维相当活跃;演唱表演方面有众多的高等院校艺术系和专业表演团体,还有大量走出去的表演人才。如果把这些人的积极性调动起来,创作一两部歌剧或音乐剧,张家口有能力办到。

东路二人台这一民族音乐的奇葩已沉寂太长时间了,目前面临的问题是人才断代,观众群流失,二人台急需改革以适应新时代的要求,因此,应团结一切可以团结的人才,尽快给二人台重新定位,重新包装,作成一个新的文化产业。

注释:

① 赵月莲.赵月莲文化论文集[M].张北县:冀出内准字(2000)第AZ017号:130。

[1] 刘文秀.谈谈二人台的方言土语[A].刑野.中国二人台艺术通典巳集[C].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005:194.

[2] 王秀玲.元杂剧中的方言俗语在二人台及内蒙古西部地区方言中的遗存[A].刑野.中国二人台艺术通典巳集[C].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005:184-185.

PrimaryResearchintoArtisticCharacteristicsofEasternRoadEr-ren-tai

ZHANG Yong-jiang

(Arts School,Hebei North University,Zhangjiakou,Hebei 075000,China)

As an important historical and cultural heritage of former Chahar Province,the Eastern RoadEr-ren-taiis a comprehensive art form with its unique style of folk song,dance performance,quyitalking and singing,folk music playing,and traditional opera performance.Its dance is characterized by vigorous actions with strong rhythms,which shows the local people’s roughness,simplicity and honesty.Its singing is mild,fine, and melodious, and the language used has a sense of humor and wit.It has diverse techniques of literary expression.The paper explores the Eastern RoadEr-ren-tai’sfeatures of performance,singing and language,and techniques of literary expression,and presents the ideas of improvement that it can be developed into musicals.

Eastern RoadEr-ren-tai;artistic characteristics;inquiry;improvement and development

2013-01-17

河北省社会科学发展研究课题(201203295)

张永江(1971-),男,河北万全人,河北北方学院艺术学院讲师,主要研究方向为音乐学。

J 802.1

A

2095-462X(2013)02-0091-08

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20130410.1543.013.html

(责任编辑白晨)