基于分布式温度监测的大空间半导体制冷系统

王怀光,范红波,曹凤利,韩兰懿

(军械工程学院,河北 石家庄050003)

0 引言

装甲车辆的驾驶舱是一个相对密封的空间。在夏季炎热天气情况下,装甲升温快,温度高,当环境温度在40℃左右时,由于外部装甲对舱内空气的辐射作用,驾驶舱内温度将比外界环境温度更高。在高温工作环境下,驾驶员容易出现脱水现象,产生疲劳、烦躁等情绪。因此,设计一种装置用以调节装甲车辆驾驶舱内温度,提高驾驶员的舒适性便显得十分必要。

常用的车载空调,由制冷系统、取暖系统、送风系统和控制系统四部分组成,其中,压缩机、冷凝器、蒸发器、送风装置及管路这些主要部件体积大,对于结构紧凑的装甲车辆来说安装困难。半导体制冷是在珀尔帖效应的基础上发展起来的一种制冷技术,它无需制冷剂,且没有机械运动部件,因而具有体积小、清洁、噪声小、制冷迅速等优点,广泛应用于航空航天、军事、医疗设备等领域。但是,半导体制冷多应用于小空间制冷领域,如小尺寸的恒温箱、制冷箱、头盔等[1~3]。而装甲车辆驾驶室空间相对较大,半导体制冷装置如何设计才能有效提高驾驶员的舒适性,还需进一步探讨。本文设计基于分布式温度监控的半导体制冷系统,研究大空间下影响半导体制冷效果的因素,为实现装甲车辆驾驶室的半导体温度调节奠定一定的理论与试验基础。

1 半导体制冷片的工作原理

半导体制冷片由若干个制冷热电偶组成。给热电偶通电,热电偶中一个结点放热,另一个结点吸热,2个结点存在温差,热量从热结点流向冷结点。若热在电流为I的导体上达到平衡,则传导给冷结点的纯热流可用方程表示

式中 Qj为电流的焦耳热,Qk为热结点到冷结点的传导热。

如果给热结点散热,使其保持一定的温度Th,同时冷结点的温度也达到平衡,平衡温度为Tc。那么,从周围介质传入冷结点的热量(即制冷量)Qc和沿着电偶臂传入的热量Qhc的总和等于所吸收的珀尔帖热量Qp时,即

此时,制冷量可表示为[4~6]

式中 α为温差电动势率,V/K;R为热电偶的电阻,Ω;k为热电偶热导,W/K;ΔT为半导体热电偶冷热节点的温差Th-Tc,K。由式(3)可知,在理想情况下,半导体制冷片的制冷量除了与其结构参数有关外,还与其工作电流、冷热结点的温度有关。

2 试验系统总体设计

整个系统由试验箱、制冷片组、散热(冷)装置、分布式温度监测系统、电源组成。

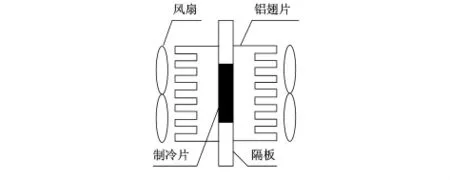

如图1所示,试验箱由镀锌铁皮加工而成,尺寸为800 mm×500 mm×500 mm,内衬有泡沫保温层,试验箱的3面上加工有制冷片的安装孔,箱体内置有温度传感器的安装支架。半导体制冷片共3片,安装于试验箱的安装孔内,由环氧树脂制成的隔板支撑。如图2所示,在制冷片冷热端分别装有由铝翅片和风扇构成的散热装置。分布式温度监测系统由传感器组和温度采集电路组成,用于监测制冷片两端和箱体内温度的变化。温度传感器安装于制冷片冷热端的铝翅片上和箱体内传感器的支架上。整个系统由3块12 V车载蓄电池供电。

图1 制冷系统的空间结构Fig 1 Space structure of refrigeration system

3 分布式温度监控系统的设计

图2 半导体制冷片散热装置Fig 2 Heat radiation device of semiconductor cooling plate

为了实时监控制冷片两端的温度变化和箱体内的温度分布,整个系统采用了由10只DS18B20数字式温度传感器构成的分布式温度监测系统。如图1所示,1#~6#传感器用于监测制冷片冷热端的温度,7#~9#传感器用于监测箱体内的温度分布,10#传感器监测环境温度。DS18B20与传统的热敏电阻器相比,它能够直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。

如图3所示,DS18B20只需要接到微处理器的一个I/O口上,由于单总线为开漏,所以,需要外接一只4.7 kΩ的上拉电阻器。数据的读出或写入仅需要1根接口线(单线接口)来完成,因而,使用DS18B20可使温度监测系统结构更趋简单,便于处理器对多个温度传感器进行控制。为了提高工作的可靠性,微处理器的每个I/O口只与1只传感器相连。

图3 DS18B20工作原理图Fig 3 Working principle diagram of DS18B20

为了实时了解半导体制冷片的工作情况与箱体内温度的变化,分布式传感器系统所采集到的温度数据经RS—232接口传送给上位机。在上位机上利用LabWindows/CVI编写了温度数据显示与处理软件,能实时显示环境温度、3个制冷片冷热端温度和箱体内的平均温度。

4 制冷试验

选用半导体制冷片 TEC1—12704,TEC1—12705,TEC1—12708进行试验。主要考察在不同制冷片、不同电流和散热(冷)条件下的工作情况和制冷效果。分析电流和散热(冷)条件对制冷效果的影响。电流的调节通过串联不同阻值的大功率电阻器来实现。

4.1 TEC1—12704 制冷试验

制冷片分别工作在电流为1.23,1.67,2.0,2.5 A的工况下。不同工作电流下制冷片两端的温度变化曲线与工作时的环境温度如图4所示。需要指出,传感器所采集到的制冷片冷热端温度只是制冷片两端铝翅片上的温度,受散热的影响,采集到热端温度要低于真实温度,冷端温度则要高于真实温度,但也能间接反映制冷片两端的温度情况。

3个制冷片工作电流和散热条件相同,因此,冷热端温度变化基本一致,图4中所显示的冷热端温度为制冷片1冷热端的温度。4种工况下制冷片的工作时间均为80 min左右,从图中可以看出:制冷片热端温度上升较快,工作5 min左右达到或接近最大值,而冷端温度则在40 min以后才基本达到下限值。

在散热装置的作用下,制冷片热端温度随工作电流的变化不大,均在30℃以下。工作电流分别为1.23,1.67,2.0 A时,冷端温度随工作电流的增加而减小。但当工作电流达到2.5 A时,冷端温度略有上升,表明此时的制冷效果随电流的增加反而降低。这主要是因为随着电流的增加,制冷片热端散热量增加,而热端的散热装置散热强度有限,更多的热量传递到制冷片的冷端,使冷端温度升高,影响制冷效果。

图4 不同工作电流下制冷片两端的温度变化Fig 4 Temperature variation of two junctions of cooling plate under different working current

图5为不同工况下,箱体内平均温度的变化曲线。在4种工况下,制冷片工作一段时间后箱体内的温度都有不同程度的下降。工作电流为2.0 A时,制冷效果最好,箱体内的平均温度下降了约7℃。由此可见,选择合适的工作电流,制冷片能在较小的功耗下,获得较好的制冷效果。

图5 箱体内平均温度变化曲线(TEC1—12704)Fig 5 Variation curves of average temperature in chamber(TEC1—12704)

公式(3)表明,制冷片制冷量还与制冷片两端的温差有关系。而制冷片两端的温差与散热(冷)装置的效率有关系。在工作电流为2.0 A的工况下,增加制冷片冷端的散冷功率,考察制冷量随温差的变化情况。

图6为增大散冷功率前后,制冷片两端温差和箱体内的平均温度随时间的变化曲线。图6(a)中,增大散冷功率后,制冷片两端的温差有所下降,同时,图6(b)中显示箱体内的平均温度下降了大约2℃。试验表明:增大冷端的散冷功率,强化了冷端铝翅片与空气的热交换,增强了冷量的传递,又使得制冷片冷热端温差变小,提高制冷片的制冷量。

图6 增大散冷功率Fig 6 Enhancement of scattered cold power

4.2 TEC1—12705 制冷试验

TEC1—12705制冷片的电阻小于 TEC1—12704,相同电压下其工作电流要大。使TEC1—12705制冷片分别工作在电流为1.9,2.4,3.0 A的工况下,考察箱体内平均温度随制冷片工作时间的变化。

图7为3片TEC1—12705工作时,箱体内的平均温度随时间的变化曲线。当工作电流为1.9,2.4,3.0 A时,分别使箱体内平均温度降低了约6.0,5.3,4.6℃。试验结果表明:电流越大,制冷效果越差。与图5显示的TEC1—12704的制冷效果相比,TEC1—12705工作电流大,但制冷效果差。分析其主要原因:TEC1—12705工作电流大,相应的制冷片功耗高,其热端产生了更多的热量,而热端的散热条件有限,使得一部分热量传递到冷端。

图7 箱体内平均温度的变化(TEC1—12705)Fig 7 Variation of average temperature in chamber(TEC1—12705)

5 结论

1)设计的分布式温度传感器DS18B20的温度监测系统能够实时采集、记录制冷片两端和箱体内的温度,为分析制冷片的制冷性能提供了数据依据。

2)制冷片的最佳工作电流要与制冷片、制冷系统的散热装置相适应,工作电流越大,制冷片的功耗越大,要求制冷片热端的散热装置有足够大的散热强度才能达到良好的制冷效果。

3)若要对大空间有较好的制冷效果,应增加制冷片冷端的散冷功率,既能增强冷量的传递,又能降低冷热端的温差,提高制冷片的制冷效果。

[1]殷 刚,庞云凤.小型水冷半导体制冷箱的初步设计[J].哈尔滨商业大学学报,2011,27(2):244-247.

[2]李 乔,陆宁云.基于单片机的便携式温度控制系统[J].自动化与仪器仪表,2011(5):117-118.

[3]张亚君,黄小华,李金新,等.分布式可控制医疗制冷头盔[J].杭州电子科技大学学报,2011,31(2):17-20.

[4]高 远,蒋玉思.单级半导体制冷器设计中常用公式的推导[J].广东有色金属学报,2003,13(2):130-134.

[5]简弃非,梁荣光,张 勇,等.半导体制冷效率及空间冷量传递特性试验研究[J].华南理工大学学报,2001,29(5):72-75.

[6]任 欣,张 鹏.有限散热强度下半导体制冷器性能的实验研究[J].低温工程,2003(4):57-61.