保护性耕作对冬小麦土壤理化性状及生理特性的影响

郭天梅,张炜

(1.甘肃农业大学工学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省兰州市农业机械化技术推广站,甘肃 兰州 730000)

保护性耕作对冬小麦土壤理化性状及生理特性的影响

郭天梅1,2,张炜1

(1.甘肃农业大学工学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省兰州市农业机械化技术推广站,甘肃 兰州 730000)

在永登县偏干旱区研究了保护性耕作对冬小麦土壤理化性质和生理特性的影响。结果表明,实施保护性耕作后,土壤容重和土壤温度明显改善,土壤含水率显著增加。冬小麦秸秆覆盖后深松处理的折合产量为6 680.0 kg/hm2,较传统耕作增加736.7 kg/hm2,增产率12.4%;秸秆覆盖后免耕处理的折合产量6 533.3 kg/hm2,较传统耕作增产9.9%。两个处理均较传统耕作极显著增产。

保护性耕作;理化性状;生理特性;影响;冬小麦

农业的持续发展需要长久地维持和提高土壤生产力、保持和提高土壤肥力[1]。保护性耕作是以机械化作业为手段,对农田实行免耕或少耕,尽可能地减少土壤耕作,并用作物秸秆、残茬覆盖地表,用化学药物控制杂草和病虫害,减少土壤风蚀水蚀,提高土壤肥力和抗旱能力的一项先进农业耕作技术[2]。大量研究认为,保护性耕作措施可一定程度改善土壤肥力[3]。目前,保护性耕作技术在国外已趋于成熟,不仅适合水浇地,也适合旱地生产,对发展旱地农业及生态环境保护具有重要意义[4]。甘肃省地处中国西北黄土高原旱区,在水资源匮乏、空气干燥、土壤肥力较低等条件下,不同保护性耕作方式会对耕地表层性质及其变化特征、土壤肥力质量恢复等方面产生重要的影响[5~6]。我们于2013年研究了保护性耕作对冬小麦土壤理化性状、生理特性和产量的影响,旨在为保护性耕作技术的推广提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

指示冬小麦品种为京农411。

1.2 试验地概况

试验设在永登县河桥镇河桥村,属中温带偏旱区,平均海拔1 820 m,年平均日照时数2 590 h,年均气温7℃,≥0℃积温2 923.5℃,≥10℃积温2 139.4℃,无霜期143 d。多年平均降水399 mm,年蒸发量1 530 mm。土壤为典型的黄绵土,土质绵软,土层深厚,质地均匀,贮水性能良好。0~20 cm平均土壤容重为1.17 g/cm3,饱和含水率21.9%。

1.3 试验方法

试验共设3个处理,处理1为冬小麦秸秆覆盖后深松,处理2为冬小麦秸秆覆盖后免耕,处理3(CK)为传统耕作。3次重复,小区面积30 m2(5.0 m×6.0 m),小区间距40 cm,走道50 cm,四周设置1 m的保护行。各处理均于9月下旬播种,行距20 cm,播种量169 kg/hm2。处理1播前将上年小麦秸秆粉碎成长度为8 cm左右小段后撒于地表,用可调翼铲式深松机深松,然后再用免耕施肥播种机施肥播种。处理2播前将上年小麦秸秆粉碎成长度为8 cm小段撒于地表后用免耕施肥播种机施肥播种。处理3传统旋耕后条播。肥料用量为尿素225 kg/hm2、磷酸二铵150 kg/hm2。其余管理同当地大田。于2013年11月25日、2014年3月28日、6月2日分别用环刀法测定土壤容重,用烘干法测定土壤含水率[7],用曲管地温表测定土壤温度[8]。7月18日收获,收获时调查成穗数、穗粒数、千粒重,各小区单收计产。统计分析采用DPS数据分析系统。

2 结果与分析

2.1 对土壤理化性状的影响

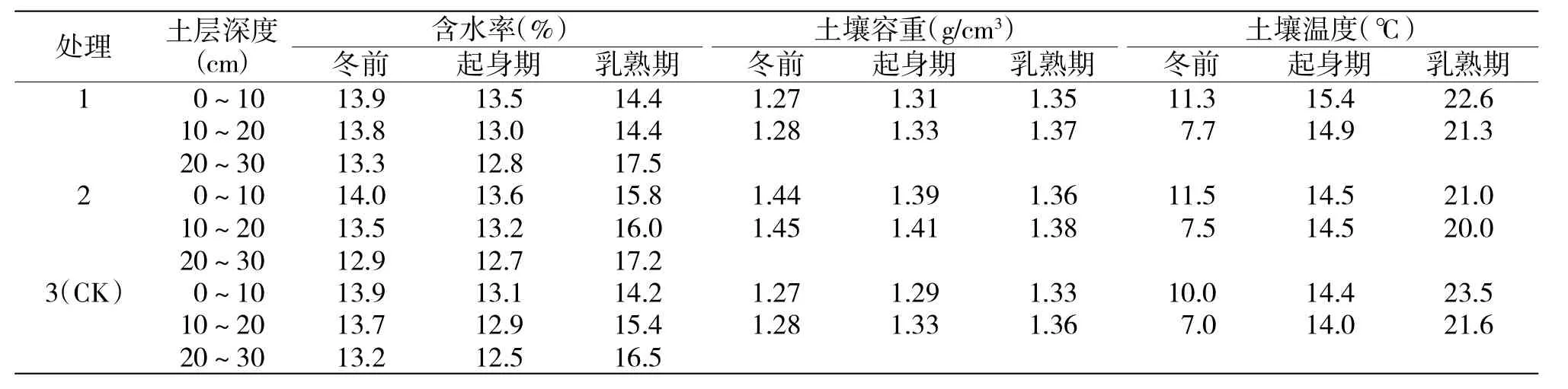

2.1.1 土壤容重由表1可以看出,冬小麦越冬前、起身期、乳熟期0~10 cm耕层土壤容重处理2高于处理1及CK,但随着冬小麦生育进程的推进,处理2的土壤容重呈逐渐下降的趋势,处理1及CK土壤容重则不断上升,收获时不同处理土壤容重之间差别已不太明显。不同处理10~20 cm耕层土壤容重变化趋势与0~10 cm耕层相似,但变化幅度较小。

表1 不同处理0~30 cm的土壤理化性状

表2 不同处理冬小麦主要性状及产量

2.1.2 土壤含水率由表1可知,保护性耕作0~ 30 cm土层土壤含水率均高于传统耕作,其中0~10 cm土层土壤含水率均以处理2最高,其次为处理1。10~20 cm土层土壤含水率冬前以处理1最高,处理2最低;起身期及乳熟期以处理2最高,CK最低。20~30 cm土层土壤含水率不同生育期均以处理1最高。这可能是因为保护性耕作较传统旋耕避免了表层土壤的扰动,减少耕作过程土壤水分散失,且由于作物残茬覆盖,阻碍太阳对土壤的照射,降低了土壤表层温度,加之覆盖的秸秆阻挡了水汽的上升,使得土壤水分蒸发大大减少,从而起到保墒的作用。

2.1.3 土壤温度由表1可以看出,0~10 cm耕层土壤温度表现为冬前至起身期保护性耕作高于传统耕作,乳熟期传统耕作高于保护性耕作。10~20 cm耕层土壤温度变化趋势与0~10 cm土层一致,但变化幅度较小。造成这一现象的原因,一方面免耕覆盖后由于秸秆的覆盖阻隔作用,地表吸收辐射能减少,热量传导受阻;另一方面由于保护性耕作的覆盖保墒作用,同比土壤含水率较高,因而土壤热容量增加,升温缓慢。

2.2 保护性耕作对冬小麦主要性状及产量的影响

通过表2可以看出,冬小麦株高以CK最高,为74.2 cm。成穗数以处理2最高,为657.0万穗/hm2;其次为处理1,为656.4万穗/hm2,均较CK极显著增加。穗粒数以处理1最高,为31.6粒,处理2次之;为30.5粒,均较CK显著增加。千粒重各处理均为38 g。折合产量以处理1最高,为6 680.0 kg/hm2,较CK增加736.7 kg/hm2,增产率12.4%;处理2次之,为6 533.3 kg/hm2,较CK增加590.0 kg/hm2,增产率9.9%。对产量方差分析的结果表明,处理1、处理2均与CK之间差异极显著。

3 小结与讨论

1)冬小麦保护性耕作能明显改善土壤容重和土壤温度,显著提高土壤含水率。冬小麦秸秆覆盖后深松折合产量最高,为6 680.0 kg/hm2,较传统耕作增加736.7 kg/hm2,增产率12.4%;冬小麦秸秆覆盖后免耕折合产量6 533.3 kg/hm2,较传统耕作增产9.9%。均与传统耕作之间差异极显著。

2)保护性耕作避免了耕作失墒,残茬覆盖减少了土壤水分的蒸发,大大提高了土壤含水率,极大地提高了水分利用效率,并且土壤容重和地温的改善、土壤水分及养分的提高,优化了小麦的生长环境,因而小麦经济产量较高。

[1]王法宏,冯波,王旭清.国内外免耕技术应用概况[J].山东农业科学,2003(6):49-53.

[2]王礼先,张有实,李锐,等.关于我国水土保持科学技术的重点研究领域[J].中国水土保持科学,2005,3(1):1-6.

[3]刘世平,张洪程,戴其根,等.免耕套种与秸秆还田对农田生态环境及小麦生长的影响[J].应用生态学报,2005,16(2):393-396.

[4]师江澜,刘建忠,吴发启,等.保护性耕作研究进展与评述[J].干旱地区农业研究,2006,24(1):205-212.

[5]申丽霞,王璞.保护性耕作对土壤综合特性的影响[J].中国农学通报,2011,27(8):265-268.

[6]罗珠珠,黄高宝,张国盛.保护性耕作对黄土高原旱地表土容重和水分入渗的影响[J].干旱地区农业研究,2005,23(4):7-11.

[7]王小红.全膜覆土穴播一膜两年用冬小麦抗旱增产效果试验[J].甘肃农业科技,2014(3):19-20.

[8]唐文雪,马忠明,连彩云,等.绿洲灌区垄作沟灌栽培对玉米间作豌豆产量及水分利用效率的影响[J].甘肃农业科技,2013(7):5-8.

(本文责编:陈伟)

S512.1

A

1001-1463(2014)08-0046-02

10.3969/j.issn.1001-1463.2014.08.019

2014-05-05

郭天梅(1987—),女,甘肃永登人,助理工程师,主要从事农业机械推广工作。联系电话:(0)13659492267。E-mail:guotianmei@126.com

张炜(1962—),男,甘肃天水人,教授,硕士生导师,主要从事农机设计与制造研究。E-mail:zhangw@gsau. edu.cn