不动产物权变动登记之实与虚

摘要:不动产物权变动系以登记作为公示方法,进而产生对抗第三人的效力。我国台湾地区的借名登记契约是经实务长期发展而来,当事人之间自行约定,一方以他方名义登记财产之权利人,但仍保留财产之使用、收益及处分权限。其定约目的游走于合法与非法之间,对于其有效性,司法实务和学说上均有争议。厘清借名登记契约的概念性质、意义和效力对于不动产物权变动的理论丰富和实务发展十分必要。

关键词:不动产物权借名登记契约善意取得

中图分类号:DF521文献标识码:A文章编号:1673-8330(2014)01-0005-11

前言

借名登记契约是我国台湾地区不动产登记制度施行以来因实务运作而衍生之产物,严格来说,其目的游走于合法与非法之间,故对于其有效性,司法实务或学说见解均有不同意见,其产生之法律争议,例如出名人违反约定对于借名登记不动产所为处分之效力,亦为各家争执不休。中国大陆实施不动产统一登记制度,并开展不动产登记条例的立法,也有可能产生类似问题,说明台湾地区对于借名登记契约的相关争议与意见,提供给两岸民法学界有志研究者进行讨论批评非常有意义。

一、不动产物权变动与登记制度

一国有关不动产法律制度之良莠,不仅涉及国家对于不动产是否能有效管理监督以及按实课税,更关乎对人民财产权之保护以及交易安全之维护。是以举世各国莫不以建制完整之不动产登记制度以达成上开目的。我国台湾地区不动产登记制度兼采权利登记制和托仑斯登记制之特长,①故不动产物权采取全面强制登记,不动产物权之得丧变更应以登记为其公示方法(“民法”第759条之1第1项),且借由登记制度所彰显之不动产物权信息,应具有绝对效力(“土地法”第43条),任何人不得任意推翻不动产物权登记之真实性,用以保护社会大众对不动产登记制度之信赖以及交易安全。

(一)不动产物权变动之原因

按民法上之权利义务变动,系来自一定法律事实之发生,不动产物权变动之原因亦复如此,大体上可分为基于法律行为所生以及基于法律行为以外之法律事实所致二种情形。②在前者,系指因当事人间一定之债权债务关系使一方或双方当事人负有使不动产物权发生、变更或消灭之义务,进而当事人以物权行为履行其义务内容,例如甲与乙约定将甲名下之A屋出售予乙(成立买卖关系),甲为履行其买卖契约之义务(“民法”第348条)遂与乙合意完成A屋所有权移转之物权行为并办理A屋所有权移转之登记(“民法”第758条)。此种不动产物权变动原因之承认,系法律保障人民对于财产权之处分自由以及尊重私法自治而来,故不动产物权变动与否,除法律有特别限制外,应依当事人有无变动不动产物权之意思表示定之。倘当事人关于变动不动产物权之意思表示有瑕疵时,例如发生通谋虚伪意思表示(“民法”第87条)、意思表示错误(“民法”第88条)或意思表示被诈欺(“民法”第92条)时,即非当然发生确定之不动产物权变动效果。至于后者,系指因继承、强制执行、征收、法院之判决或其他非因法律行为之法律事实所致不动产物权变动之情形(“民法”第759条),此时不动产物权于法律事实发生或法律规定之时点发生变动,故不以当事人有变动不动产物权之意思表示为必要。举例而言,强制执行法所规定之拍卖,虽依实务见解系解为由执行法院代执行债务人为出卖之意思表示并与拍定人间成立买卖契约,③然拍定人取得执行债务人之不动产物权方式,系由拍定人缴足拍卖价金后,即由执行法院发给权利移转证书(“强制执行法”第97条),拍定人自领得执行法院发给之权利移转证书之日起,不待完成不动产物权之登记,即取得不动产物权(“强制执行法”第98条第1项)。④故此,因强制执行程序取得不动产物权者,并非来自执行债务人与拍定人间有移转不动产物权之合意(物权行为),实际上系基于国家公权力使执行债务人之不动产物权消灭并使拍定人取得该不动产物权,性质上即非基于法律行为所生之不动产物权变动。

(二)不动产物权行为之要件

在基于法律行为所生不动产物权变动之情形,由于我国台湾地区“民法”接受德国立法例所采之形式主义,即物权因法律行为变动时,当事人间须有变动物权之意思表示(物权行为)并履行登记或交付之法定方式,始能发生物权变动之效力,⑤故单纯成立债之关系(例如订立买卖契约)尚不足发生物权变动,必须另有物权行为始能发生物权得丧变更之效果。又此变动物权之意思表示(物权行为),其效力对于当事人影响甚巨,为求当事人作成意思表示前慎重考虑并留存证据以避免日后争执,“民法”第758条第2项规定不动产物权行为应以书面为之,若未完成书面者,纵当事人有口头或其他形式以变动物权为目的之意思表示,该不动产物权行为仍属无效(“民法”第73条)。

其次,债权行为与物权行为效力不同,债权行为仅使当事人间产生债权债务关系,基于债之相对性,对于第三人并无拘束力。反之,物权行为可使物权直接发生变动,又因物权具有对世效力,故以物权行为处分物权之人必以有处分权为前提,否则即构成无权处分,依“民法”第118条第1项规定非经权利人承认该行为前,无权处分行为效力未定。⑥最后,基于交易安全(动的安全)之维护,物权变动有赖于建立信赖保护原则而保护善意第三人之信赖,而信赖保护原则又以权利外观为基础,表现在制度上,即为公示原则。即物权之变动为减少交易成本,避免第三人遭受不测的损害以及维护交易安全,须有一足以由外界可以辨认的征象,在不动产物权之变动,民法系以登记作为公示方法,故不动产物权行为非经登记不生效力(“民法”第758条第1项)。至于动产物权变动则以交付作为公示方法,动产物权之让与,除让与合意外,非经交付不生效力(“民法”第761条)。因此,一个有效之不动产物权行为,除因符合一般法律行为要件之要求(例如当事人有行为能力、标的适法、妥当等)外,并应符合下列三者特殊之件:

(1)须有书面作成以变动不动产物权为目的之有效意思表示;

(2)须处分人对于不动产物权有处分权限;

(3)须当事人完成不动产物权变动之登记。

(三)不动产登记制度与善意取得制度

借由台湾地区“土地法”所采之不动产全面登记制度以及“民法”以登记作为不动产物权变动之公示方法下,据其所为之不动产登记信息应具有相当之可信赖性,而事实上纵不动产登记信息有何违反真实之处,除第三人为恶意者外,亦难以判断其真伪与否,此时如仍坚持依真实情形论断不动产物权变动有效与否,恐有害交易安全并影响社会大众对于不动产登记制度之信赖。因此,纵不动产登记信息与真实权利归属有所不符,仍应使善意信赖不动产登记信息而为法律行为之人取得不动产物权,此即为不动产善意取得制度(或称登记之公信力),例如“土地法”第43条规定:“依本法所为之登记,有绝对效力。”其立法意旨即为保护第三人起见,将不动产登记事项赋予绝对真实之公信力,故真正权利人只能在未有第三人取得权利前,以登记原因无效或得撤销为涂销登记之请求,但若已有第三人本于现存之登记而为取得权利之新登记以后,则除得依“土地法”第68条规定请求损害赔偿外,不得更为涂销登记之请求。⑦

又2009年1月23日台湾地区“民法”物权编修正时,复增定“民法”第759条之1第2项规定:“因信赖不动产登记之善意第三人,已依法律行为为物权变动之登记者,其变动之效力,不因原登记物权之不实而受影响。”已使不动产善意取得制度于民法上取得明文规定之承认。唯应注意者,依“民法”第759条之1第2项之规定,不动产善意取得制度之适用,除以存在违反真实之不动产物权登记为要件外,尚须善意第三人系依法律行为已取得不动产物权登记,是其适用范围仅限于善意第三人系基于法律行为所生不动产物权变动登记之情形,倘善意第三人基于法律行为以外之法律事实所致不动产物权变动登记者,自无不动产善意取得制度之适用,例如被继承人生前与他人为通谋虚伪意思表示而取得他人不动产物权之登记名义之情形,纵令被继承人死亡而继承人善意继承者,仍不得对于他人不动产物权主张“民法”第759条之1第2项规定之效力,盖被继承人与继承人既无法律行为(物权行为)之存在,自非交易安全保护之范畴,亦无保护善意继承人之必要。即如实务见解所谓不动产信赖登记而受保护之规定,除须为信赖登记之善意第三人,并有移转不动产所有权之合致意思,及发生物权变动登记之物权行为外,必以依合法有效之法律行为而取得者,始得称之。⑧

至于本文以下所欲讨论之借名登记契约,因可能造成不动产登记信息违反真实之情形,此时对于信赖不动产登记信息之善意第三人,不动产善意取得制度是否足以提供完全之保护?即有详细分析必要。

二、借名登记契约之概念

所谓借名登记契约,遍翻民法以及相关特别法,并无此种契约类型之明文规定。事实上,借名登记契约系由司法实务运作中所产生之法律行为类型,并非立法者之预设概念。故在分析借名登记契约之效力及相关问题前,应先行说明借名登记契约之意义、目的与其他类似法律概念间之异同。

(一)借名登记契约之意义

借名登记契约因未有法律之明文规定,故亦不存在明确无疑之法律上定义,但综合实务上相关判决之说明,⑨应可解为“当事人间相互约定,一方(即借名人)以他方(即出名人)名义登记为特定财产之权利人,但仍保留特定财产之使用、收益及处分权限,他方允为担任特定财产之权利登记名义人之契约”。⑩准此定义,借名登记契约中之出名人仅负有出借名义担任特定财产权利登记名义人之义务;但该财产之使用、收益及处分权限仍为借名人所享有,出名人未经借名人之指示或同意时,即不得任意处分该特定财产。

借名登记契约之性质,应属债权契约,固无异论,但有实务见解认定为无名契约,应类推适用委任契约之规定,亦有论者认为此应为依“民法”第529条关于劳务给付之契约,不属于法律所定其他契约之种类者,应补充适用委任规定之适用结果,虽其效果并无不同,但就理论上之性质而言,借名登记契约中之出名人仅单纯出借名义供借名人登记特定财产,并未有给付劳务之约定,故似以类推适用委任之规定较为合理。

(二)借名登记契约之订立目的

借名登记契约既然并非民法中所规定之有名契约类型,同时可能产生不动产物权登记与真正权利归属不一致之风险,则实务上为何仍有当事人不断采用?由相关实务判决所示内容推究其可能之订立目的,不外有以下情形:

1.规避法律上有关取得不动产物权之资格限制

例如旧“土地法”第30条第1项规定:“私有农地所有权之移转,其承受人以能自耕者为限,并不得移转为共有。但因继承而移转者,得为共有。”以及“国民住宅条例”第7条第2项规定授权“内政部”得就国民住宅之承购人资格加以限制,故借名人倘欲取得上开私有农地或国民住宅之不动产物权而不具有法律所定之资格者,常以具有资格之出名人作为上开不动产物权之登记名义人。

2.避免税捐负担之加重

由于现行地价税之课征系采累进税率(“土地税法”第16条),又依“特种货物及劳务税条例”第2条及第7条规定销售持有期间在二年以内之房屋及其坐落基地或依法得核发建造执照之都市土地而无同条例第5条之事由(例如所有权人与其配偶及未成年直系亲属仅有一户房屋及其坐落基地,办竣户籍登记且持有期间无供营业使用或出租情形)者,应课征一定比例之特种货物税(即一般称为“奢侈税”)。故当事人为避免累进税率之增加或因不动产交易额外负担特种货物税,即可能由借名人以出名人之名义作为不动产之登记名义人,俾以达成节税或避税之考虑。

3.基于身份关系所为之财产配置

此种情形最常见于夫妻或父母子女间,即具有身份关系之一方(例如夫或父母)基于财产配置或分配之考虑,而将本属于自己所有之不动产借名登记他方(例如妻或子女)之名义之下,此时如借名人仍享有不动产之使用、收益以及处分之权,即属借名登记契约而非亲属间之赠与行为。

4.为避免债权人将来可能之强制执行

当事人无论是否已发生对于他人之债务,唯为避免未来可能发生债权人之强制执行,即可能将自己名下之不动产登记予第三人(出名人)。

5.为隐藏借名人之财产状态信息

即借名人为避免他人向其借钱或遭流言议论,而以自己之不动产借名登记于他人(出名人)名下,以达隐藏借名人财产状态信息之目的。

由上述各种借名登记契约之订立目的,应可发现借名登记契约实系游走于合法与不法目的边缘之契约类型,在以基于身份关系所为之财产分配、隐藏借名人之财产状态信息等原因下所为之借名登记契约,固然没有目的不法之疑义。然而,基于规避法律上有关取得不动产物权之资格限制、避免税捐负担之加重或避免债权人将来可能之强制执行之情形,借名登记契约即有是否以合法手段达成不法目的之疑虑。但事实上当事人为何订立借名登记契约可能兼有多重目的,如非了解当事人缔约当时之完整背景状态,实难判断当事人真正之订约目的为何。唯应先说明者,借名登记契约虽有目的不法或不正当之可能性,然基于尊重私法自治之精神,似难一概以借名登记契约得成为当事人达成目的不法之工具即论以无效。又借名登记契约纵有构成违反法令之处,因民法对于有瑕疵之法律行为亦非一律论以无效,举例而言,于债务人所为诈害债权之法律行为时,民法仅赋予债权人撤销权(“民法”第244条),故如以避免债权人将来可能之强制执行所订立之借名契约,倘无同时构成其他法律行为无效之事由,自不能单以有害债权人之债权或强制执行即论以无效。但无论如何,借名登记契约仍因为其有构成目的不法之可能性,所以引起实务与学说上对于其有效性之争论(详后述)。

(三)与其他法律行为之辨异

由于借名登记契约在定义上之模糊性以及订立目的上之多重性,借名登记契约极易被归类为下列法律概念之中,说明如下:

1.通谋虚伪意思表示与借名登记契约

民法所称之通谋虚伪意思表示,系指表意人与相对人有相互故意通谋而为违反内心真实意思之虚伪表示者,始足当之,例如债务人甲恐债权人乙查封执行其财产,而与丙伪作买卖及移转行为,将财产出卖并让与丙即属之。此时依“民法”第87条第1项规定,通谋虚伪意思表示应属无效,故无论表意人与相对人基于通谋虚伪意思表示所为之债权行为与物权行为均属无效。从而有判决认为,如委托人仅以其财产在名义上移转于受托人,受托人自始不负管理或处分之义务,凡财产之管理、使用或处分悉由委托人自行办理时,是为消极信托,除有确实之正当原因外,通常多属通谋而为之虚伪意思表示,极易助长脱法行为之形成,法院殊难认其行为之合法性。对此,笔者以为借名登记契约与其配合完成之不动产物权移转登记行为应属不同之法律行为,不动产物权移转登记行为固因当事人欠缺变动不动产物权之法效意思而构成通谋虚伪意思表示而无效之可能性,但借名登记契约之双方当事人既有订立契约之法效意思,应无构成通谋虚伪意思表示可言。故引用民法通谋虚伪意思表示之概念论断借名登记契约之效力,应有误解之处。

2.信托行为与借名登记契约

信托行为者,于信托法施行前,有实务见解认为系指委托人授与受托人超过经济目的之权利,而仅许可其于经济目的范围内行使权利之法律行为。而于“信托法”1996年1月26日公布施行后,信托行为之定义依“信托法”第1条规定:“称信托者,谓委托人将财产权移转或为其他处分,使受托人依信托本旨为受益人之利益或特定目的,管理或处分信托财产之关系。”故信托行为之约定内容必然包含使受托人依信托本旨为受益人之利益或特定目的,管理或处分信托财产。然而,借名登记契约之内容虽使出名人取得特定财产之登记名义,但有关该特定财产之使用、收益以及处分权限仍由借名人享有,故其应非信托法所称之信托行为。再者,有学者认为,在信托法理下有所谓积极信托与消极信托(passive trust)之分,其区分标准在于受托人有无处理信托事务之积极义务,如受托人无处理信托事务之积极义务而仅担任特定财产之名义所有人(人头)者,即属消极信托,准此,借名登记契约中之出名人倘无积极管理该登记财产之义务者,即为消极信托行为。但亦有判决认为信托人仅将其财产在名义上移转于受托人,受托人自始不负管理或处分之权责,凡财产之管理、使用或处分悉仍由委托人自行为之时,是为消极信托私法行为。唯信托与借名登记之无名契约,性质迥然不同,消极信托得否径认其效力相当于借名登记之无名契约,洵非无疑。似认为借名登记契约并非消极信托行为。就此,笔者认为,由出名人对于登记财产不负有管理义务或使用、收益以及处分权限一事观之,借名登记契约确与消极信托具有高度相似性,甚至将借名登记契约认定为消极信托类型之一,亦无不可。但应注意者,消极信托乃为英美信托法下之概念,台湾地区“信托法”中并无规定,更无禁止消极信托行为之相关规定,故纵使承认借名登记契约为消极信托行为,并不当然即为否定借名登记契约之效力。

3.脱法行为与借名登记契约

所谓脱法行为,乃当事人将强行法所禁止之事项,以其他合法方法迂回达成不法目的之行为。脱法行为是否有效,须视其所回避之强行法规是否为禁止当事人企图实现一定事实上之效果者,如为肯定且其行为实质达成该效果违反法律规定之意旨,即非法之所许,自属无效,例如赌博、私娼为法所禁止,为达此目的而签立支付赌债之票据行为或借贷行为,均应属无效。因此,脱法行为严格来说并非一种法律行为之类型,而系法律解释的问题。脱法行为之无效,乃因其实质违反强行法所禁止之事项。至于借名登记契约是否为脱法行为,有判决认为被上诉人因无自耕能力,依(旧)“土地法”第30条之规定,不能享有系争土地之所有权,竟于买卖契约中,作成徒具形式而无实质之利他契约,利用登记名义人之指定,逃避“土地法”第30条之禁止规定,以达其享有土地所有权之实质目的,此种脱法行为应属无效。亦有论者直指借名登记契约多为有目的且否定“土地法”第43条不动产登记效力之脱法行为;或谓借名登记契约为名实不符且违反积极信托之脱法行为。然笔者认为脱法行为之判断标准既在于行为结果有无实质违反强行法所禁止之事项,故首先应检视有无法律上之禁止规定,其次再检视借名登记契约之结果有无造成实质违反该禁止规定所欲避免之事项。以2000年1月26日修正删除前旧“土地法”第30条第1项规定为例,其性质应属强行性之禁止规定,是无自耕能力借名人利用具有自耕农身份之出名人实质取得私有农地使用、收益及处分之权,此种借名登记契约应有违反旧“土地法”第30条第1项规定而无效之可能。然依前述,借名登记契约之订约目的各有不同,倘现行法上无某种行为之禁止规定者,自不能将全部之借名登记契约均借由脱法行为之概念而论以无效,亦即借名登记契约是否构成脱法行为,应依具体个案以为认定。

三、借名登记契约之有效与无效

由于借名登记契约与民法中之通谋虚伪意思表示具有相似性,构造上与消极信托名异而实同,目的上更有形成脱法行为之虞,尚且其多有造成不动产登记制度违反真实权利归属以及规避其他法律适用之功能,以致无论实务或学说上对于其有效性多有所质疑。以下本文先行介绍各方见解,最后再提出一己之见以供读者参酌。

(一) 实务上之观点

实务上有关借名登记契约效力认定之看法颇为歧异,有认为多属通谋而为之虚伪意思表示而认为无效者;有认为委托人仅以其财产在名义上移转于受托人,受托人自始不负管理或处分之义务,凡财产之管理、使用或处分悉由委托人自行办理时,即为消极信托,除有确实之正当原因外,其助长脱法行为者,应难认该信托为合法;或认定农地买受人依“民法”第269条规定指定第三人为登记名义人者,该第三人亦以能自耕者为限。倘仅利用该第三人名义登记为所有人,实则未从事耕作者,则此契约无非为规避(旧)“土地法”第30条规定而订立,应认系脱法行为而无效。

然而,亦有判决认为,借名登记谓当事人约定一方将自己之财产以他方名义登记,而仍由自己管理、使用、处分,他方允就该财产为出名登记之契约。其成立侧重于借名者与出名者间之信任关系,性质上应与委任契约同视。倘其内容不违反强制、禁止规定或公序良俗者,固应赋予无名契约之法律上效力,并类推适用“民法”有关委任之规定。综合而言,我国台湾地区于较早期之实务见解中,多认定借名登记契约属于消极信托或脱法行为而否定其效力,特别是借名登记契约之目的如在于规避(旧)“土地法”第30条之适用者。然至近期,实务见解则朝向借名登记契约属无名契约,并承认其有效性之方向为解释。

(二)学说上之见解

学说上对于借名登记契约之效力亦多有不同意见,其中有认为借名登记契约应属无效者(可称为无效说),例如有论者即认为,信托法系为规范财产名义人不实质享有财产利益之法律关系,借名登记契约自应受其规范,然借名登记契约之出名人(受托人)并无积极管理财产之义务,即属消极信托及脱法行为,为对社会无益之不法行为,其效力应属无效。或直接认为借名登记大多是有目的之脱法行为,应可直接否定借名登记契约之合法性,不承认借名登记契约之存在,盖承认借名登记契约之效力,不啻间接否定“土地法”第43条之效力,并衍生许多法律纠纷或社会问题。

反之,亦有认为应概括承认或有条件承认借名登记契约之效力者(可称为有效说),例如有认为基于私法自治原则,当事人基于特定目的而订立之借名登记契约应属无名契约,且因现行法并无明文规定加以禁止,其内容亦无与公序良俗抵触,因无违反“民法”第71条或第72条无效之问题。亦有认为借用他人名义登记不动产时,其法律关系究为消极信托与借名登记,应依个案及当事人意思定之,如属消极信托行为时,在订立具有实质正当理由之情形,应解为双方隐藏之借名契约有效;唯若无正当原因而为消极信托行为时,该行为应属通谋虚伪意思表示而无效。至于当事人一开始即以借名登记契约成立法律关系者,应依契约自由原则承认其有无名契约之效力。

(三)本文意见

对于此一争议,笔者认为,会因构成通谋虚伪意思表示以致无效者,仅有配合借名登记契约所为之不动产无权移转登记行为,但借名登记行为本身并非当然有通谋虚伪意思表示,已如前述。再者,脱法行为之构成,依前揭说明,必须先确定法律上有强行性之禁止规定存在,始能检验借名登记契约是否构成脱法行为。但借名登记契约若仅影响课税之计算基准或导致土地登记制度有违真实者,此应属税捐机关得否按实课税或当事人应否承担不真实登记事项所致风险之问题,不当然得作为否定私人所为法律行为效力之依据。申言之,影响国家公权力行使之法律行为应否论以无效,此应属立法者衡量公共利益与个人利益后应否予以规范之范畴,在未有立法者不能预见而存在填补法律漏洞之必要性下,倘适用法律者得任意以特定法理或制度目的否定法律行为之效力,恐将混淆立法与私法之界限,并造成对于私法关系之过渡干涉,例如消极信托行为虽有英美立法例曾否定其效力,但信托法并无类此禁止规定,更无庸论晚近基于保障财产隐私权之缘故,英美立法例已有承认在某些商业交易中应维持消极信托行为有效性。可见至少在现行法下,借名登记契约之有效或无效,应与其是否属于消极信托并无直接关连,实务上所谓有确实正当原因之消极信托即为有效即同其旨。因此,借名登记行为既为法律所未规定之无名契约,其有效或无效仍应回归一般法律行为合法性与妥适性之具体判断,倘个案中之借名登记契约并无直接或间接抵触法律上之强制或禁止规定(“民法”第71条),亦无背于公序良俗者(“民法”第72条),似仍应肯定其有效性。

四、出名人处分借名登记不动产之效力问题

依前所述,我国台湾地区近期“最高法院”之判决意旨以及部分学说见解,多肯定借名登记契约如未以规避法律上之禁止规定为目的者,无论解为有正当理由之消极信托或无名契约,均肯定其有效性。然而,在借名登记契约有效之前提下,倘出名人违反内部与借名人间借名登记契约之约定而处分借名登记之不动产时,该处分行为之效力如何?第三人得否借此取得物权?此争议问题造成借名人与第三人权益之保护冲突,应有详为分析讨论之必要。

(一)实务上之观点

有关出名人违反借名登记契约而处分借名登记之不动产时,实务上有认为对借名者而言,即属无权处分,除相对人为善意之第三人,应受善意受让或信赖登记之保护外,如受让之相对人系恶意时,自当依“民法”第118条无权处分之规定而定其效力,以兼顾借名者之利益。依此一见解,应系认为借名登记契约成立后,借名登记不动产之处分权仍由借名人享有,故出名人违反借名登记契约之处分应构成无权处分,非经借名人之承认,该行为效力未定(“民法”第118条第1项),但善意第三人得依情形主张善意取得制度(“土地法”第43条、“民法”第759条之1第2项)之保护。

然而,亦有判决认为若执行标的之不动产系登记于执行债务人名下所有,纵令该第三人(借名人)与执行债务人间有借名登记或信托登记之情形,亦仅得依借名登记或信托登记关系,享有请求执行债务人返还该不动产所有权之债权而已,系争为执行标的之不动产所有权人既为执行债务人,第三人(借名人)即无足以排除强制执行之权利。似认为倘出名人之债权人对于借名登记之不动产声请为强制执行时,借名人不得据以借名登记契约或内部约定处分权归属借名人提起第三人异议之诉(“强制执行法”第15条),从而依此推论,若拍定人借由强制执行程序取得借名登记之不动产物权时,拍定人自领得执行法院发给之权利移转证书之日起取得该不动产物权(“强制执行法”第98条第1项),借名人不得依物上请求权(“民法”第767条)请求返还或涂销登记。

(二)学说上之见解

学说上对此一争议问题之看法,亦有不同见解。例如有论者认为,其解释可为依借名登记契约之约定出名人并无处分权,出名人出卖借名登记之不动产予第三人时,买卖契约固然有效,但物权行为则属无权处分,仅第三人为善意时受善意取得制度之保护。或谓出名人未经借名人之同意所谓之处分,因出名人作为该财产之登记名义人,且一般人仅得依登记名义形式上认定权利之归属,故出名人所为之处分行为纵违反借名登记契约之约定,原则上仍应论以有权处分,但第三人为恶意时,则以无权处分(“民法”第118条)处理,以兼顾借名人之利益。唯亦有认为在出名人违约处分借名登记不动产之外部关系上,对照信托法中对于信托财产仍有登记制度之公示要求(“信托法”第4条),但借名登记契约因无公示方法无从认定权利之归属,且为确保不动产登记之公示外观效力,避免立法者之价值判断失衡,无论第三人为善意或恶意,均应认为出名人所为之处分仍为有权处分,借以使借名人在享受借名登记契约之同时,应自行考虑并承担出名人违约处分财产之风险。是由上开说明可知,在出名人处分之对象为善意第三人时,无论认定出名人之处分为有权处分或使第三人得主张善意取得制度,其目的皆使善意第三人得终局取得借名登记之不动产物权,借名人所受之损害仅得透过债务不履行之规定向出名人请求损害赔偿。反之,在出名人处分之对象为恶意第三人时,学说上则有认为出名人之处分为有权处分或无权处分之不同见解,论者并对此后续提出相关补充理由互相辩驳,形成近期台湾地区民法学说理论上之重要争议。

(三)本文意见

对于此一争议问题,笔者认为,应先厘清出名人取得不动产登记名义之方式者,始能具体判断不动产物权之归属及后续出名人所为处分之效力如何。亦即借名登记契约之可能类型,固可按照借名登记之财产类型、借名登记之实际目的而有不同分类,然与此处讨论内容较有关连者,乃依出名人取得特定财产登记名义之方式不同,分为下列类型:

1.出名人系由第三人处取得特定财产之登记名义(以下简称“类型1”)

2.出名人系由借名人处取得特定财产之登记名义(以下简称“类型2”)

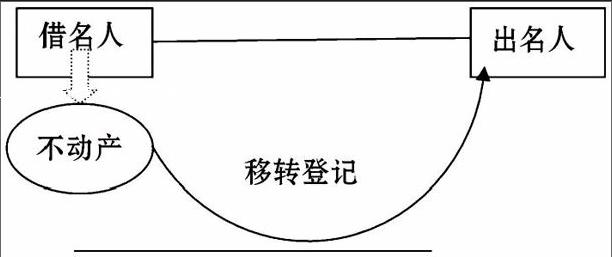

此种类型,系指借名人与出名人间除成立借名登记契约之法律关系外,借名人并同时以自己不动产物权移转或设定登记予出名人,并使出名人取得该不动产物权登记名义人之身份。以图示如下:

上开二种不同类型借名登记契约之差别,主要在于出名人由第三人处获得不动产登记名义者(即类型1之情形),借名人与出名人间仅有单纯借名登记契约之债权债务关系。反之,出名人由借名人处获得不动产登记名义者(即类型2之情形),两者间除有借名登记契约外,应仍存有形式上为完成不动产物权变动登记所需之物权行为。在类型1及类型2之情形中,除借名登记契约有违反“民法”第71条或第72条之情形外,在借名人与出名人间固均成立有效之借名登记契约,然借名登记契约仅具有债权性质,纵借名人明示限制或禁止出名人对于借名登记不动产为处分,其亦不足以判断出名人有无法律上之处分权,更无从据此论断出名人对外所为之处分属无权处分或有权处分。

而在类型1之情形中,出名人由第三人处获得不动产登记名义者,第三人多有移转登记不动产予出名人之真实意思表示,但出名人一方,无论其受让登记不动产之意思表示系由出名人自行作成或借名人代理为之者,因其多无使出名人真正取得不动产物权之法效意思,法律上应论以虚伪意思表示,但依“民法”第86条规定,单方虚伪意思表示除相对人(即类型1中之第三人)明知者外,否则其意思表示仍为有效,故原则上出名人仍得借由与第三人间之不动产物权移转登记行为取得不动产物权,纵事后出名人违反借名登记契约之约定将不动产处分予他人者,因法律判断上出名人仍为真正不动产物权人,其处分应属有权处分,纵他人为恶意时,亦取得该不动产之物权,此时借名人仅得依债务不履行之规定内部向出名人请求赔偿。

反之,在类型2之情形中,出名人由借名人处获得不动产登记名义,但两者间所为之不动产物权移转行为因双方均欠缺移转不动产物权之法效意思,应构成“民法”第87条之通谋虚伪意思表示,故不动产物权移转行为无效,不动产物权仍属借名人所有,出名人仅为不动产之登记名义人,倘出名人违反借名登记契约之约定将不动产处分予他人时,因出名人欠缺处分权,所为之处分行为自属无权处分,非经借名人之承认该处分行为效力未定(“民法”第118条第1项)。至于他人如为善意第三人时,则可主张“民法”第87条第1项但书通谋虚伪意思表示之无效不可对抗善意第三人规定之保护,或径为主张不动产善意取得之规定。

唯应注意者,前述实务与学说见解中虽多有主张出名人所为之处分构成无权处分时,善意第三人得适用不动产善意取得之规定获得保护,此于论理上固属定论。然实务案例中,亦可能发生出名人并非自为处分而系因债权人之强制执行被动处分借名登记之不动产者,此时纵拍定人为善意,因拍定人系基于法律行为以外之原因取得不动产物权(“民法”第759条),此与不动产善意取得制度之适用前提必须有善意第三人系依法律行为已取得不动产物权登记之情形有别,实务上即有见解认为:“强制执行中拍卖之不动产为第三人所有者,其拍卖为无效。所有权人于执行终结后,亦得提起回复所有权之诉请求返还,法院判令返还时,原发管业证书当然失其效力,法院自得命其缴销,业经‘司法院院字第578号解释在案。至‘强制执行法第98条规定拍卖之不动产,买受人自领得执行法院所发给权利移转证书之日起,取得该不动产所有权,系指拍卖之不动产本得为强制执行之标的物者而言,若不动产属于第三人所有,而不应为强制执行之标的物者,即应依上开解释办理。”故此时善意拍定人得否主张径依不动产善意取得之规定取得借名登记之不动产物权,法律上即存有适用疑义。因此,笔者认为在借名登记之不动产遭强制执行拍卖之情形,善意拍定人虽非依法律行为取得不动产物权登记,但其仍属社会生活中交易行为,善意第三人仍有受法律保护之必要性,此时应得依“民法”第87条第1项但书规定认为,借名人与出名人有关不动产移转登记行为之通谋虚伪意思表示不可对抗善意拍定人,善意拍定人仍得主张拍卖不动产为出名人所有,以确保经拍卖程序所取得之不动产物权。

五、结论

借名登记契约之产生,实际上即当事人为回避不动产登记制度之公示效力所为之约定,其本身是否因构成违反不动产登记制度之脱法行为或消极信托行为而无效,当属立法形成之范畴,在现行“民法”、“土地法”或“信托法”无相关禁止规定之情形上,似难直接认定借名登记契约系属无效之法律行为。

然而,纵认借名登记契约于现行法下仍属有效之法律行为,唯当事人间为配合完成不动产借名登记所进行之不动产物权行为,仍有可能因构成“民法”第87条之通谋虚伪意思表示而无效,从而出名人虽取得特定不动产物权之登记名义,但仍未在法律上当然成为特定不动产物权之真正权利人,此乃因“民法”接受德国立法例采取债权与物权行为分立制度(即形式主义)之缘故。

因此,在出名人并非不动产物权真正权利人之情形下,如其违反内部与借名人间借名登记契约之约定而擅自处分借名登记之不动产予第三人时,学说上有认为保护交易安全而一概论以有权处分,亦有先认定为无权处分再适用善意取得制度以保护善意第三人,或谓依第三人之善恶意分别认定为有处分权或无权处分。笔者认为在出名人欠缺处分权之情形下,认为出名人处分借名登记不动产之行为应构成无权处分,此与理论上物权行为以处分人应有处分权为要件之要求较为相符,但对于保护善意第三人之机制,除适用善意取得制度外,因出名人有可能系遭债权人强制执行拍卖借名登记之不动产,此时出名人与拍定人间并无处分行为,拍定人恐有未能受善意取得制度保护之虞。因此,应可考虑适用“民法”第87条第1项但书通谋虚伪意思表示不可对抗善意第三人之法理,以避免因借名登记关系而产生保护交易安全之法律漏洞。

至于在中国大陆方面,因《合同法》第52条规定合同有恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益、以合法形式掩盖非法目的或违反法律、行政法规的强制性规定之情形,该合同无效(《民法通则》第58条亦有类似民事法律行为无效之规定)。又《物权法》第9条明定:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。”因此,类似我国台湾地区实务上所发生之借名登记契约(合同),亦有可能于大陆之法律中被认定为无效。然而,社会中长期反复实施之交易行为虽得借由法律否定其效力,但实际上该等交易行为不一定因法律规定之禁止而消失于社会中,此时如赋予行为一律无效之效果,反而可能使当事人间欠缺具体权利义务规范而发生更为严重之法律纷争。但纵使承认借名登记契约(合同)在法律上仍有效力,因《民法通则》第55条明定民事法律行为必须以意思表示真实为要件,故如当事人未有变动不动产物权之真实意思表示所为的合同行为或其他民事法律行为是否发生效力?此时法律上应认定借名人或出名人为不动产物权人?此应为有志于民法学研究者可以深入探讨之重要课题。

On Actual and Virtual Effects of Registration for Real Property Rights Transfer

——Explanations of Issues concerning Contracts for Registration under the

Others Name in Taiwan Area

LIN Cheng-er

Abstract:The real property transfer is publicized by registration thus generating effects against third parties. In Taiwan area, contracts for registration under the others name have developed for a long time in practice, in which parties concerned reach the agreement that one party registers his or her property in the other partys name as title-holder, but keeps the rights to use, to obtain proceeds from and to dispose the property on his or her own. The purpose of such contracts is considered between legal and illegal and the legal effects have aroused controversies both in judicial practice and academia. Therefore, it is rather necessary to analyze the nature of concept, the significance and effects of contracts for registration under the others name so as to enrich both the theory and practice of real property rights transfer.

Key words:real propertyproperty rightscontract for registration under the others namegood faith purchase

*本文系以我国台湾地区之法律以及实务见解说明借名登记契约相关问题,故以下所称之“民法”、“土地法”、“信托法”或相关法律,如未特别注明者,皆指我国台湾地区之法律;所称之判决、判例或相关实务见解皆指我国台湾地区法院作成之实务见解。

[作者简介]

林诚二,东吴大学法律学院教授。

①陈立夫:《土地登记之公信力及其保护对象之范围》,载《土地法研究》,新学林出版公司2011年版,第127页。

②详细说明,请参见郑冠宇:《民法物权》,新学林出版公司2011年版,第40页以下。

③“最高法院”49年度台上字第83号判例;同院64年度台上字第2200号判例。

④“最高法院”56年度台上字第1898号判例。

⑤谢在全:《民法物权论(上)》,作者自版, 2009年6月修订四版,第83页。

⑥王泽鉴:《民法总则》,作者自版, 2008年10月修订版,第284—285页。

⑦“最高法院”41年度台上字第323号判例,及“土地法”第68条:“因登记错误遗漏或虚伪致受损害者,由该地政机关负损害赔偿责任。但该地政机关证明其原因应归责于受害人时,不在此限。前项损害赔偿,不得超过受损害时之价值。”

⑧“最高法院”101年度台上字第1412号民事判决。

⑨“最高法院”99年度台上字第1424号民事判决;同院99年度台上字第1097号民事判决;同院98年度台上字第990号民事判决;同院98年度台上字第76号民事判决;同院91年度台上字第1871号民事判决。

⑩借名登记契约相关概念之整理,可参见卓心雅:《论不动产借名登记契约——以所有权归属为中心》,载《法学新论》2011年第33期,第92—93页。

“最高法院”95年度台上字第1037号民事判决;同院91年度台上字第1871号民事判决。

吴从周、卓心雅:《借名登记与无权处分/最高法院九八台上七六》,载《台湾法学杂志》2009年第137期,第163页。

相关整理,可参见陈聪富:《脱法行为、消极信托及借名登记契约——最高法院九十四年度台上字第三六二号民事判决评释》,载《月旦法学杂志》2005年第123期,第228页以下;前引,第96页以下;叶张基:《借名登记契约与信托契约之比较——兼评最高法院九十一年度台上字第二○二八号民事判决》,载《全国律师杂志》2005年5月号,第119页以下。

类似情形,例如“最高法院”73年度第5次民事庭会议决议(经同院92年度第8次民事庭会议决议不再供参考);同院80年度台上字第2700号民事判决;同院93年度台上字第919号民事判决;同院97年度台上字第289号民事判决等。

类似情形,例如“最高法院”88年度台上字第2115号民事判决;同院92年度台上字第1054号民事判决;同院98年度台上字第1048号民事判决等。

类似情形,例如“最高法院”89年度台上字第1119号民事判决;同院94年度台上字第362号民事判决。

类似情形,例如“最高法院”80年度台上字第1412号民事判决;同院94年度台上字第362号民事判决。

类似情形,例如“最高法院”89年度台上字第572号民事判决;同院91年度台上字第1871号民事判决。

林诚二:《民法总则新解(下)》,瑞兴图书公司2012年版, 第88页以下。

“最高法院”70年度台上字第2052号民事判决。

相同见解,请参阅约翰逊林:《借名登记契约之法律关系》,载《民事法理与判决研究(五)》,元照出版公司2007年版, 第80页。

“最高法院”66年度台上字第42号判例(已不再援用)。

谢哲胜:《消极信托和借名登记形同脱法行为——实务相关判决评释》,载《月旦法学杂志》2006年第132期, 第190、196页。

“最高法院”76年度台上字第1958号民事判决。

王志诚:《信托法》,五南图书出版公司2010年版, 第43—44页。

“最高法院”87年度台上字第2834号民事判决。

“最高法院”44年度台上字第421号判例。

前引⑥,第309—310页。

郭松涛:《谈借名登记契约——兼评最高法院98年度台上字第990号判决》,载《司法周刊》2012年第1579期,第2—3页。

前引,第191—192页。

“最高法院”70年度台上字第2052号民事判决。

“最高法院”98年度台上字第1339号民事判决;同院93年度台上字第752号民事判决;同院83年度台上字第3172号民事判决。

“最高法院”94年度台上字第907号民事判决;同院93年度台上字第752号民事判决;同院80年度台上字第2284号民事判决。

“最高法院”100年度台上字第1972号民事判决;同院100年度台上字第1696号民事判决;同院99年度台上字第1662号民事判决。

前引,第195—200页。

前引,第2页。

前引,第78—79页。

前引陈聪富文,第231页。

方嘉麟:《信托架构之价值取向及冲突平衡设计》,载《信托法之理论与实务》,元照出版公司2007年版,第168—169页。

“最高法院”98年度台上字第76号民事判决。

“最高法院”99年度台上字第1114号民事判决;同院96年度台上字第1487号民事判决。

“最高法院”97年度台上字第637号民事判决;同院68年度台上字第3190号判例。

王泽鉴:《民法总则在实务上的最新发展(一)——最高法院九○及九一年度若干判决之评释》,载《台湾法学杂志》2003年第52期,第76—77页。

前引,第84页。

前引,第164—165页。

后续学说上意见之整理,请参阅约翰逊林:《借名登记出名人之无权处分及借名人回复登记之请求权基础,兼论出名人之不法管理责任——“最高法院”99年度台上字第1114号判决评析》;前引,第100页以下。但总结而言,仍不脱出名人之处分为无权处分或有权处分之争论。

前引叶张基文,第119页以下;前引,第96页以下。

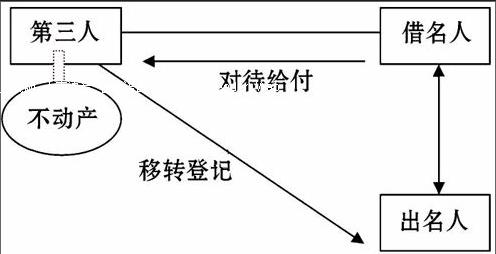

此种类型,系指借名人使第三人将自有之不动产物权移转或设定予出名人并使出名人取得该不动产物权登记名义人之身份。至于借名人与第三人间多有一定法律关系(例如订立买卖契约),以使第三人得由借名人处获得对待给付。而借名人与出名人内部间则成立借名登记契约之法律关系。兹以图示如下:

“最高法院”30年度台上字第2203号判例。