基于肌电反应的合谷穴与面口部联系机制研究

谭奇纹 于晓华 杨振杰 吴富东 刘 颖

(山东中医药大学,济南,250011)

基于肌电反应的合谷穴与面口部联系机制研究

谭奇纹 于晓华 杨振杰 吴富东 刘 颖

(山东中医药大学,济南,250011)

目的:运用肌肉电生理学方法,研究合谷穴区与面口部之间的特异性联系及其规律。方法:针刺健康成年及老年志愿者、按压健康婴儿志愿者合谷穴观察对面部肌肉的肌电活动的影响。结果:针刺20~30岁健康成年志愿者合谷穴,肌电反应与同侧及对侧口轮匝肌最相关;针刺65~75岁健康老年志愿者合谷穴,肌电反应与同侧及对侧口轮匝肌、咬肌最相关;按压2~6个月月龄的婴儿合谷穴,面部肌电出现率可达100%。结论:合谷穴与面口部之间存在“体表-体表”的相对特异性联系,此种联系与年龄因素密切相关。

肌电;面口合谷收;体表-体表相关

“经脉所过,主治所及”循经远道取穴的治疗原则,反映了经脉“体表-体表”之间存在密切联系。经典歌赋《四总穴歌》阐释了经脉“体表-体表”之间存在特异性联系。通过记录不同年龄人群针刺或按压合谷穴面口部肌电反应,并与后溪穴对照,试图揭示“面口合谷收”所体现的体表远隔部位间的特异性联系,为“体表-体表相关”理论提供一定的科学依据。

1 对象与方法

1.1 受试对象 本研究于2011年3月至7月纳入2~6个月月龄的婴儿健康者、20~30岁的成年健康志愿者、65~75岁的老年健康志愿者;受试者来自山东中医药大学、山东中医药大学附属医院针灸科及济阳县中医院儿科。所有受试者均签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 取穴 参照1991年中华人民共和国国家标准《经穴部位》选取合谷、后溪穴。

1.2.2 针具 采用苏州医疗用品厂有限公司生产的“华佗牌”针灸针,规格0.30 mm×40 mm。

1.2.3 记录仪器 成都泰盟科技有限公司生产的BL-420S生物功能实验系统及Alpine bioMed ApS生产的Tab粘贴电极。

1.2.4 操作方法 受试者仰卧放松,左侧面部口轮匝肌、咬肌、颧肌、提上唇肌、额肌区域处皮肤使用75%医用乙醇脱脂,并用磨砂膏去角质后,粘贴表面电极(记录电极和参考电极),并分别用导线连接BL-420S生物功能实验系统,左前臂处粘贴表面电极并连接地线,记录参数为G=1mv,T=0.01s,F=1kHz,扫描速度250 msdiv。

双侧合谷、后溪穴常规消毒后,以毫针分别直刺(15±5)mm,得气后行平补平泻手法[小幅度均匀地提插、捻转手法,提插幅度(3±1)mm,捻转角度<180度,频率约100次min]3min,强度以受试者能耐受为度,共留针15min。

婴儿应用弹簧棒垂直按压,按压力度以弹簧刻度下陷5mm为度,按压时间为每穴30s。

观察时间为上午8:00—11:00,下午2:00—6:00。环境温度(25±3)℃,湿度40±10%。所有受试者均安静休息30 min后进行试验。

为减少误差,对受试者采用自身对照的方法,按照左侧合谷→右侧合谷→左侧后溪→右侧后溪的顺序依次观察。为避免针刺出现叠加或延迟效应引起试验误差,两穴针刺之间相距5 d以上。为减少施术手法不同造成试验结果的差异,本试验所有操作均由同一术者完成。

1.3 统计学方法 应用SPSS软件包(17.0)进行分析,计数资料用χ2检验或秩和检验。

2 试验结果

2.1 针刺20~30岁健康成年志愿者合谷及后溪穴,面口部肌电反应

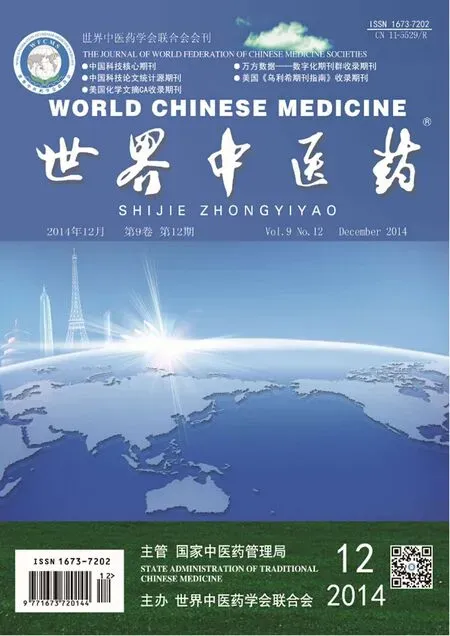

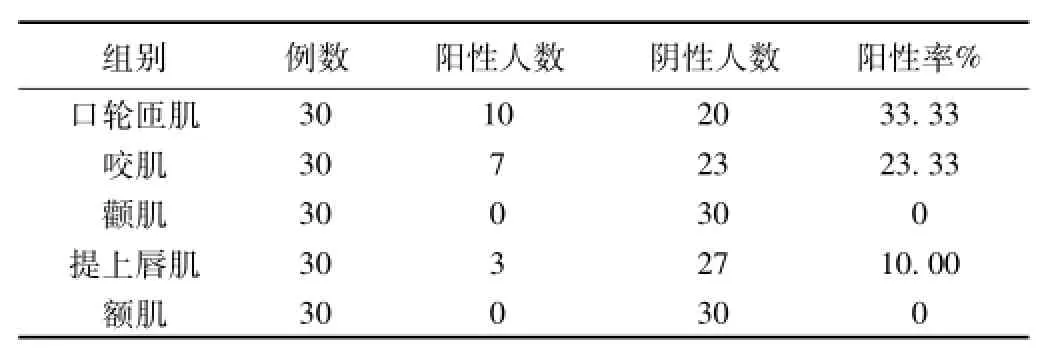

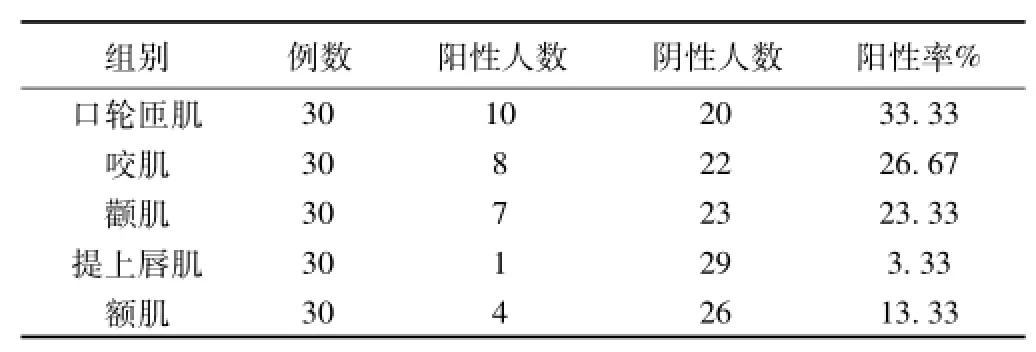

2.1.1 针刺20~30岁健康成年志愿者合谷穴,面口部肌电反应 见表1、表2。由表1见,针刺左合谷穴,记录同侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现在口轮匝肌、咬肌。经统计学分析,各记录部位间比较均无统计学意义(P>0.05),说明合谷穴与同侧面口相关。表2见,针刺右合谷穴,记录对侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现口轮匝肌、颧肌。经统计学分析,口轮匝肌肌电反应与各记录部位的肌电反应比较均有统计学意义(P<0.05),其余各部位间肌电反应比较无统计学意义(P>0.05),说明合谷穴与对侧口轮匝肌有相对特异性联系。

表1 左合谷穴对左面部肌电反应的影响

表2 右合谷穴对左面部肌电反应的影响

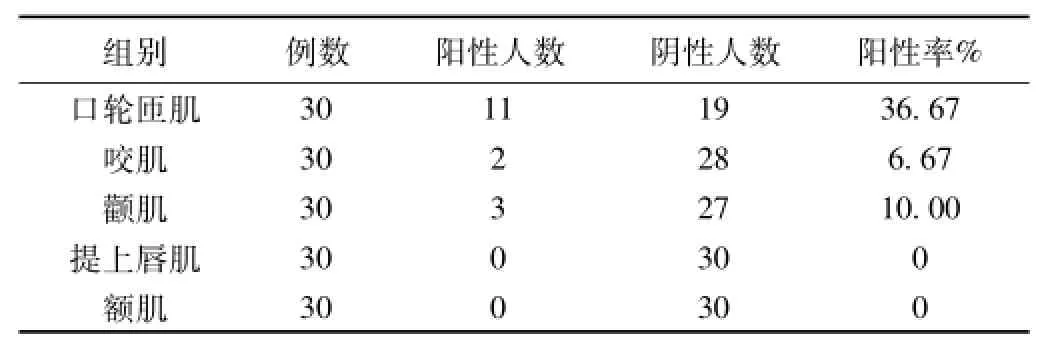

2.1.2 针刺20~30岁健康成年志愿者后溪穴,面口部肌电反应 见表3、表4。由表3可见,针刺左后溪穴,记录同侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现咬肌、口轮匝肌。经统计学分析,各记录部位间比较均无统计学意义(P>0.05),即同侧后溪与面口部具有相关性。由表4可见,针刺右后溪穴,肌电反应主要出现口轮匝肌、咬肌。经统计学分析,口轮匝肌肌电反应与提上唇肌比较有统计学意义(P<0.05),而与咬肌比较无统计学意义(P>0.05),咬肌与提上唇肌之间比较亦无统计学意义(P>0.05),说明后溪穴与对侧口轮匝肌间有相对特异性联系。

表3 左后溪穴对左面部肌电反应的影响

表4 右后溪穴对左面部肌电反应的影响

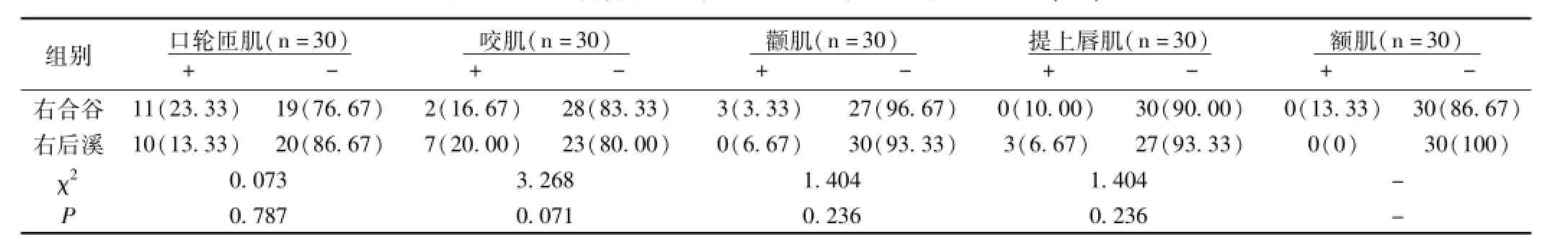

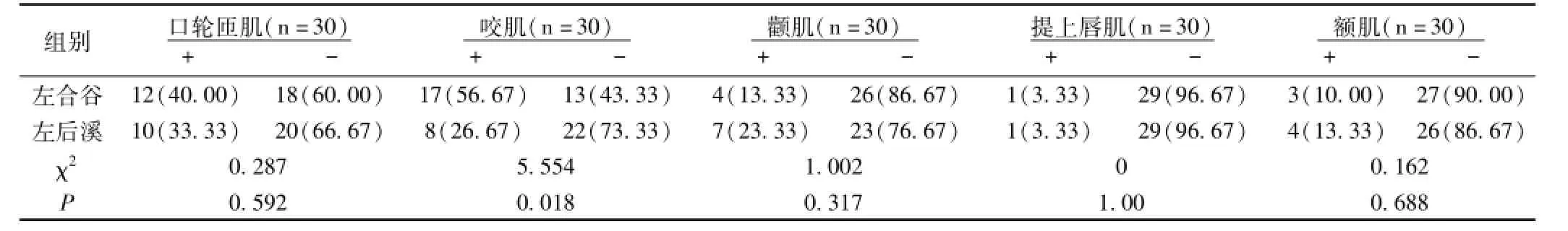

2.1.3 针刺20~30岁健康成年志愿者合谷、后溪穴,面口部肌电反应比较 见表5、表6。表5见,左合谷与后溪穴对于左侧口轮匝肌、咬肌、颧肌、提上唇肌、额肌肌电的影响比较均无统计学意义(P>0.05),说明合谷及后溪穴均与同侧面口部存在联系。但合谷穴与面口部之间的联系较后溪穴更广泛。表6见,提示合谷穴与对侧口轮匝肌、咬肌、颧肌相关,后溪穴与对侧口轮匝肌、咬肌、提上唇肌相关。右侧合谷与后溪穴对其肌电的影响比较均无统计学意义(P>0.05)。

上述结果说明,针刺20~30岁年龄段的健康成年志愿者合谷及后溪穴,面口部均可出现肌电反应,合谷及后溪穴与面口部均存在联系,但合谷穴与面口部之间的联系更加密切。

2.2 针刺65~75岁健康老年志愿者合谷及后溪穴,面口部肌电反应

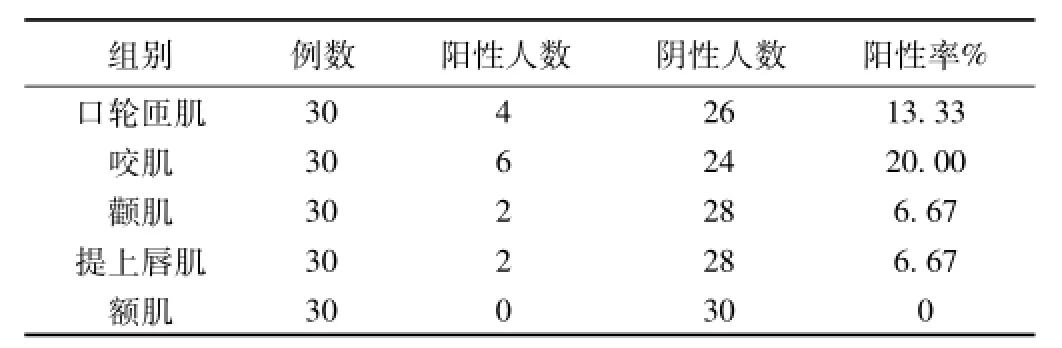

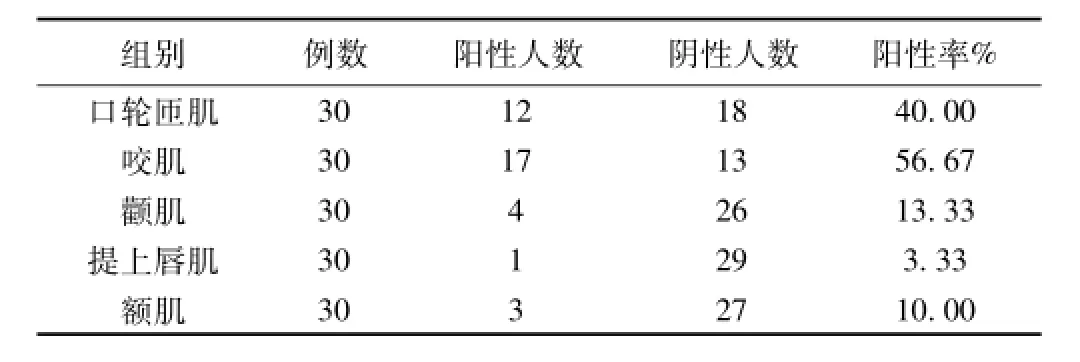

2.2.1 针刺65~75岁健康老年志愿者合谷穴,面口部肌电反应 见表7、表8。表7见,针刺左合谷穴,记录同侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现咬肌、口轮匝肌。经统计学分析,口轮匝肌或咬肌与颧肌、提上唇肌、额肌间比较均有统计学意义(P<0.05),但口轮匝肌与咬肌间无统计学意义(P>0.05),其余各组间亦无统计学意义(P>0.05),提示合谷穴与同侧口轮匝肌、咬肌有相对特异性联系。表8见,针刺右合谷穴,记录对侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现在颧肌、口轮匝肌。但各记录部位间均无统计学意义(P>0.05),说明合谷穴与对侧面口部有联系,即对侧合谷-面口部相关。

表6 针刺右合谷、后溪穴对左面部肌电的影响 人(%)

表7 左合谷穴对左面部肌电反应的影响

表8 右合谷穴对左面部肌电反应的影响

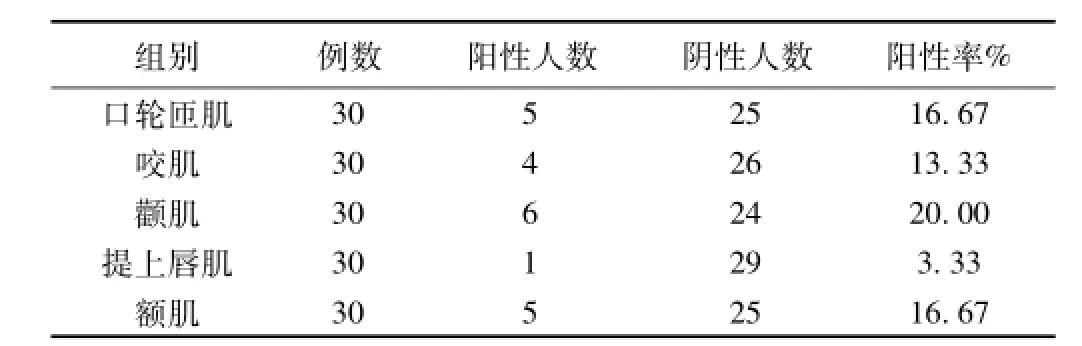

表9 左后溪穴对左面部肌电反应的影响

表10 右后溪穴对左面部肌电反应的影响

2.2.2 针刺65~75岁健康老年志愿者后溪穴,面口部肌电反应 见表9、表10。由表9可见,针刺左后溪穴,记录同侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现口轮匝肌、咬肌、颧肌。经统计学分析,口轮匝肌组、咬肌组与提上唇肌组间比较有统计学意义(P<0.05),其余各组间比较均无统计学意义(P>0.05),提示相对于提上唇肌,后溪穴与同侧口轮匝肌、咬肌间联系更密切。由表10可见,针刺右后溪穴记录对侧面部各部位肌电反应,肌电反应主要出现咬肌、颧肌、口轮匝肌。经统计学分析,咬肌肌电与口轮匝肌、提上唇肌及额肌比较均有统计学意义(P<0.05),颧肌肌电与提上唇肌肌电比较亦有统计学意义(P<0.05),其余各组间比较则均无统计学意义(P>0.05),说明后溪与对侧咬肌、颧肌密切相关。

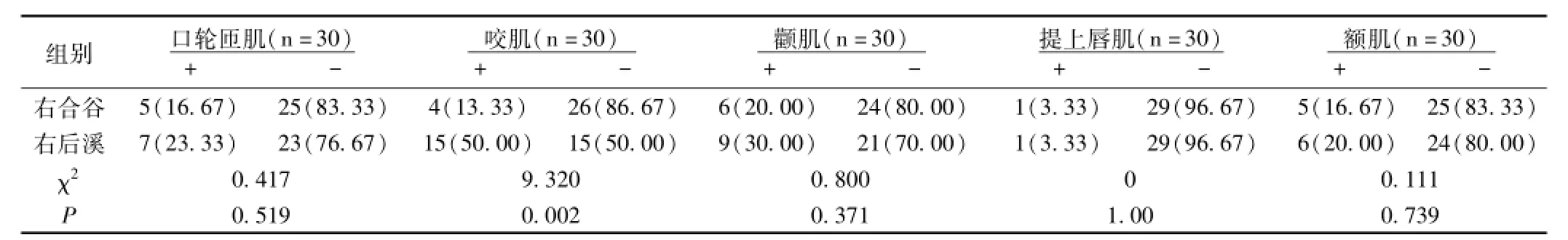

2.2.3 针刺65~75岁健康老年志愿者合谷、后溪穴,面口部肌电反应比较 见表11、表12。表11见,对于左侧口轮匝肌、颧肌、提上唇肌、额肌部位,左侧合谷与后溪穴对其肌电的影响比较均无统计学意义(P>0.05),说明合谷及后溪穴与同侧口轮匝肌、颧肌、提上唇肌、额肌之间的联系无差异。对于左侧咬肌,左侧合谷穴与后溪穴比较有统计学意义(P<0.05),说明后溪穴与同侧咬肌之间的联系较合谷穴密切。表12见,对于左侧口轮匝肌、颧肌、提上唇肌、额肌部位,右侧合谷与后溪穴对其肌电的影响比较均无统计学意义(P>0.05),说明合谷及后溪穴与对侧口轮匝肌、颧肌、提上唇肌、额肌之间的联系无差异。对于左侧咬肌,右侧合谷穴与后溪穴比较有统计学意义(P<0.05),说明后溪穴与对侧咬肌之间的联系较合谷穴密切。

表11 针刺左合谷、后溪穴对左面部肌电的影响 人(%)

表12 针刺右合谷、后溪穴对左面部肌电的影响 人(%)

2.3 按压2~6个月月龄健康婴儿志愿者合谷及后溪穴,面口部肌电反应 观察2~6个月月龄的婴儿30人,分别按压左右合谷及后溪穴均引起婴儿面部运动,面部肌电的出现率为100%。面部运动均由口周引起,可牵涉至咬肌、颧肌、额肌部位,甚至整个面部,表现为努嘴、吸吮、鼻翼煽动、睁眼等动作。

3 讨论

经脉“体表-体表”之间的联系,目前国内外还少见有研究报道,基于“面口合谷收”经典理论,借助肌电信号进行面部多部位多肌群客观检测与评价经脉“体表-体表”之间是否存在特异性联系的国内外尚未见到相关报道。

本研究观察20~30岁健康成年志愿者,共600个部位,其中70个部位出现肌电反应,阳性率最高的部位为针刺右侧合谷穴后,左侧口轮匝肌的肌电反应,为36.67%;观察65~75岁年龄段健康老年志愿者,共600个部位,其中126个部位出现肌电变化,阳性率最高的部位为针刺左侧合谷穴后,左侧咬肌的肌电反应,为50.00%;观察2~6个月月龄的婴儿30人,分别按压左右合谷穴均引起婴儿面部运动,面部肌电的出现率为100%。

研究还初步证实了这种“面口-合谷”“体表-体表”之间的特异性联系,存在与年龄相关的变化趋势。按压婴儿左右合谷及后溪穴引出100%,面部肌电反应;Pedroso和Rotta两位学者也报道了,按摩小儿的手掌时可引起婴儿约每秒钟1次的口腔运动反应[1]。20~30岁年龄段的健康成年人群中,肌电反应率逐渐降低;65~75岁年龄段的健康老年人的肌电阳性率较成年人明显升高。提示“体表-体表”间的特异性联系规律与年龄因素密切相关,即“面口-合谷”间的特异性联系与神经系统的发育、成熟、衰老状态有关。

我们的研究证实合谷穴与面口部存在特异性的联系,虽然还不能证实“面口-合谷”的联系现象是一种普遍现象,但以肌电反应为客观检测指标验证了在一定人群中存在这种“体表-体表”之间的特异性联系。有资料也报道,针刺或按压合谷穴区时,90%以上的新生儿和50%左右的健康人面部肌肉的反应可用肌电图仪记录到,但不能用肉眼察觉[2-3]。

根据现有资料,可以说明分别来自合谷穴区和同侧口面部的感觉传入信息可在感觉神经系统的第二级传入(脊髓背角)、第三级传入(丘脑)和大脑感觉皮层同一区域、甚至在同一神经元上发生传入信息会聚和相互影响。

例如,有报道[4]在猴颈部脊髓背角第1~3节段记录到一些分别对同侧手腕背外侧面、合谷穴区以及同侧头面颈部刺激发生共同反应的感觉传入会聚神经元,提示在脊髓水平存在合谷穴区与头面部神经传入信息的汇聚和整合。Rose等[5]在丘脑水平的同一区域,用粗电极同时记录到来自猴前肢手腕部合谷穴区和同侧头面及口部刺激发生神经传入的激活反应。Padberg等[6]发现在丘脑前核和腹后内侧核,位于合谷穴区或面口部的感受野神经元常毗邻而居,而有些神经元的外周感受野则同时位于合谷穴区和口周部。Lund等[7]发现感受野在合谷穴区的神经元与感受野在下颌和面颊的神经元紧密相邻。

可见,无论在脊髓、丘脑,还是大脑皮层,拇指外侧合谷穴区与面口部都存在着密切的联系,这可能是“面口合谷收”,经脉“体表-体表”间联系的相关解剖学基础。

[1]Pedroso FS,Rotta NT.From the foot-mouth reflex to the hand-mouth reflex.Acontinuum of responses to appendicular compression[J].ArpNeuropsiquiatr,1997,55(2):186-192.

[2]Caccia MR.Osio M,Mangoni A.The palmomental reflex from mechanical stimulation in normal man:normative data[J].ElectromyogrClinNeurophysiol,1991,31(3):151-156.

[3]Jacobs L,Gossman d.Three primitive reflexes in normal adults[J].Neuroloqy,1980,30(2):184-188.

[4]Weinberger NM.Dynamic regulation of receptive fields and maps in the adult sensory cortex[J].Annu Rev Neurosci,1995,19:129-158.

[5]Rose J,Mountcastle VD.Touch and Kinesthesis Neurophysiology I[J]. ed:Field J.American Physiological Society,1959:387-429.

[6]Padberg J,Cerkevich C,Engle J,et al.Thalamocortical connections of parietal somatosensory cortical fields in macaque monkeys are highly divergent and convergent[J].Cerebral Cortex,2009,19:2038-2064.

[7]Lund JP,Sun GD,Lamarre Y.Cortical reorganization and deafferentation in adult macques[J].Science,1994,265:546-548.

(2014-12-08收稿 责任编辑:洪志强)

Study of specific relations between“Hegu”point and mouth-face region mainly based on EMG

Tan Qiwen,Yu Xiaohua,Yang Zhenjie,Wu Fudng,Liu Ying

(Shandong University of TCM,Jinan 250011,China)

Objective:To explore the specific relations between“Hegu”point and orofacial region mainly based on EMG.Methods:The healthy adults and the aged volunteers were acupunctured and the healthy infants were pressed on“Hegu”point to observe the effects of EMG in orofacial muscles.Results:For the healthy volunteers aged 20~30 acupunctured at“Hegu”point,the EMG response is most related with the ipsilateral and contralateral orbicularisoris muscles.For the old healthy volunteers aged 65~75 acupunctured at“Hegu”point,the EMG response is most related with the both side of orbicularisoris muscles and masseter.For the healthy babies between 2 and 6 months old pressed on“Hegu”point,the occurrence rate of the EMG of the facial muscles was 100%.Conclusion:There is specific correlation of the body surface-surface between“Hegu”point and the orofacial region,which is closely related to age factor.

EMG;Hegu(LI 4)is indicated for orofacial disorders;Surface surface-surface correlation

R224.1

A

10.3969j.issn.1673-7202.2014.12.002

国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目(编号:2010CB530502)

谭奇纹(1962—),女,山东潍坊人,教授,博士研究生导师,研究方向:腧穴配伍规律与临床应用研究