群体性事件与官民矛盾:死结还是活结

——基于百度文库32个讲座课件的分析*

肖群鹰

群体性事件与官民矛盾:死结还是活结

——基于百度文库32个讲座课件的分析*

肖群鹰**

利用收集自百度文库的32份有关群体性事件的讲座课件,采用内容分析与扎根理论编码方法,归纳分析群体性事件背后的官民矛盾的特征、成因与后果。分析结果表明官民矛盾紧张,根源在于社会转型利益调整、政府应对能力不足,以及官员贪腐争利。官民矛盾的危害在于削弱政府及其工作人员的权威性、合法性和公信力,影响社会焦点问题(或历史问题)的形成,直至催化群体性事件。化解官民矛盾,建议关注解决焦点问题(或历史问题),推动行政体制改革和社会管理创新,重塑政府形象,检讨政府公信体系,改变部分基层政府监督机制不灵、社会制衡力量缺失、社会矛盾化解失效的状况。

群体性事件;官民矛盾;社会转型;社会风险

群体性事件作为社会矛盾的综合反映,是世界各界普遍存在的一种社会冲突现象①西方学术界对群体性事件采取不同称谓,一般称“抗议事件(Protest Events)”“群体骚乱(Civil/Crowd Disorders)”、“群众聚会(Mass Gatherings)”、“集群行动(Collective Action)”或“社会运动(Social Movements)”。。在中国,指“由人民内部矛盾引发的、群众认为自身权益受到侵害,通过非法聚集、围堵等方式向有关机关或单位表达意愿、提出要求等事件,及其酝酿、形成过程中的串联、聚集等活动”②参见:《中共中央办公厅、国务院办公厅转发中央处理信访突出问题及群体性事件联席会议<关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见>的通知》(中办发[2004]33号)。,如由征地拆迁、环境污染、劳资纠纷等引起的,围堵和冲击党政机关、阻塞交通、武装械斗、砸毁财物等事件。群体性事件对社会秩序的破坏力较大,是当前影响中国社会安全稳定的主要问题。

多数研究者认同防范和化解官民矛盾①这里官民矛盾(或称干群矛盾),指国家干部与普通群众的矛盾,它在性质上属于人民内部矛盾,不是敌我矛盾,可以通过风险沟通和协调予以解决。“干部”泛指国家行政机关工作人员、村与街道组织的基层干部,包括政务官、文官(或公务员),以及各级公共财政列支对象。是应对群体性事件的关键,如赵灵敏和范正伟的研究②③赵灵敏:《官民矛盾何以激化》,载《新加坡联合早报》,2013年6月3日。。于建嵘(2010)甚至提出“群体性事件的症结在于官民矛盾”④于建嵘:《群体性事件症结在于官民矛盾》,载《中国报道》,2010年第1期。。由于官民矛盾牵涉诸多敏感因素,相关的研究与公共话语大都避重就轻,尽力避免涉及深层问题,因此对官民矛盾的存在形态、作用机理和影响后果的研究还不够深入,基本上还停留在现象认识阶段。⑤唐亚林:《官民矛盾的化解之道》,载《社会科学报》,2011年12月22日。于建嵘(2009)尖锐地批评,“这种研究的不足表明了我们的学术研究缺乏起码的理性精神”。⑥于建嵘:《当前我国群体性事件的类型与特征》,载《中国政法大学学报》,2009年第6期。不过,于建嵘虽然从类型学角度分析了群体性事件,并指出官民矛盾是群体性事件的病根,⑦于建嵘:《当前我国群体性事件的类型与特征》,载《中国政法大学学报》,2009年第6期。提出从改写不合理的社会规则和重建普遍的社会信任两方面缓解官民矛盾,⑧于建嵘:《群体性事件症结在于官民矛盾》,载《中国报道》,2010年第1期。但同样未对官民矛盾作专题研究和剖析。据此,本研究将探讨官民矛盾的形态结构特征,并思考应对策略。

一、数据与方法

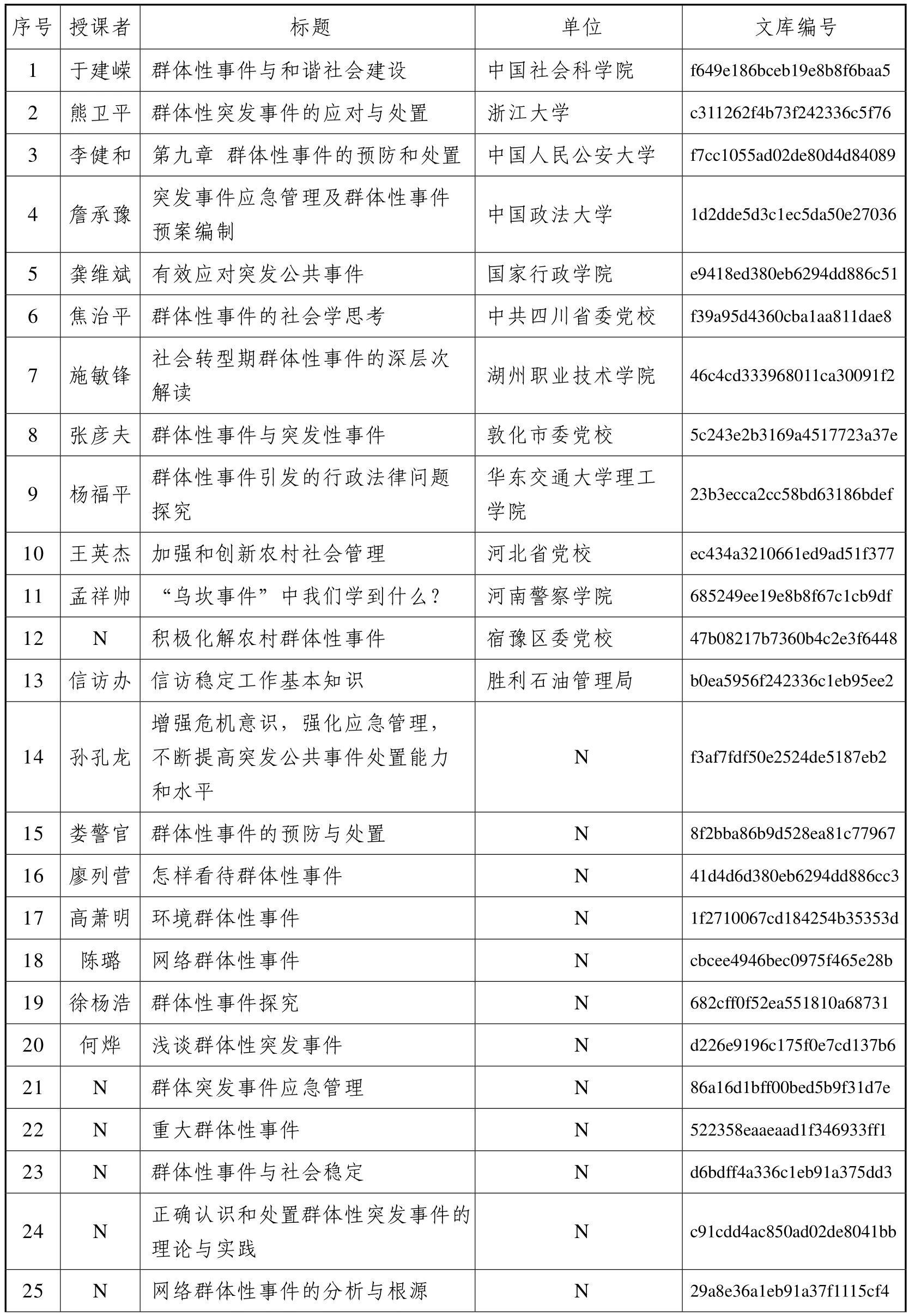

1.数据。考虑到国内学者更愿意在非框架式交流场合,深入探讨官民矛盾相关议题,本研究将在文献研究的基础上,搜索讲座课件分析官民矛盾。具体以“群体性事件”为关键词,搜索百度文库⑨该文库系开放式文库,可无障碍下载或阅读,共有9700多万份文档。的PPT讲座课件,获得32份群体性事件讲座课件。课件目录见表1:

表1 百度文库群体性事件课件

(续表)

2.方法。首先分析群体性事件的现状与特征,探讨官民矛盾与群体性事件的关联,说明官民矛盾对群体性事件频发的内在影响。具体从群体性事件规模、参与人群,以及事件类型三方面进行分析。其次通过讲座者在官民矛盾方面的相关论述,探讨官民矛盾的成因、形态及后果。具体采用扎根理论编码分析方法,对群体性事件相关讲座课件中有关官民矛盾的论点和论据进行归纳梳理。

二、群体性事件的现状与特征

在社会矛盾转化为群体性事件的过程中,干群关系扮演着控制阀的角色——干群关系越好,社会容纳和化解社会矛盾的内部机制功能就好,群体性事件爆发的概率就小;反之,官民矛盾越尖锐,各类矛盾累积的速度就越快、得到化解的可能性就越小,群体性事件暴发的概率就越大。近年来大量群体性事件在暴发时,抗议的矛头指向了某些干部,反映出紧张的官民矛盾。下面将从群体性事件发起的数量和结构视角,分析中国社会官民矛盾的紧张程度。

(一)群体性事件数量分布

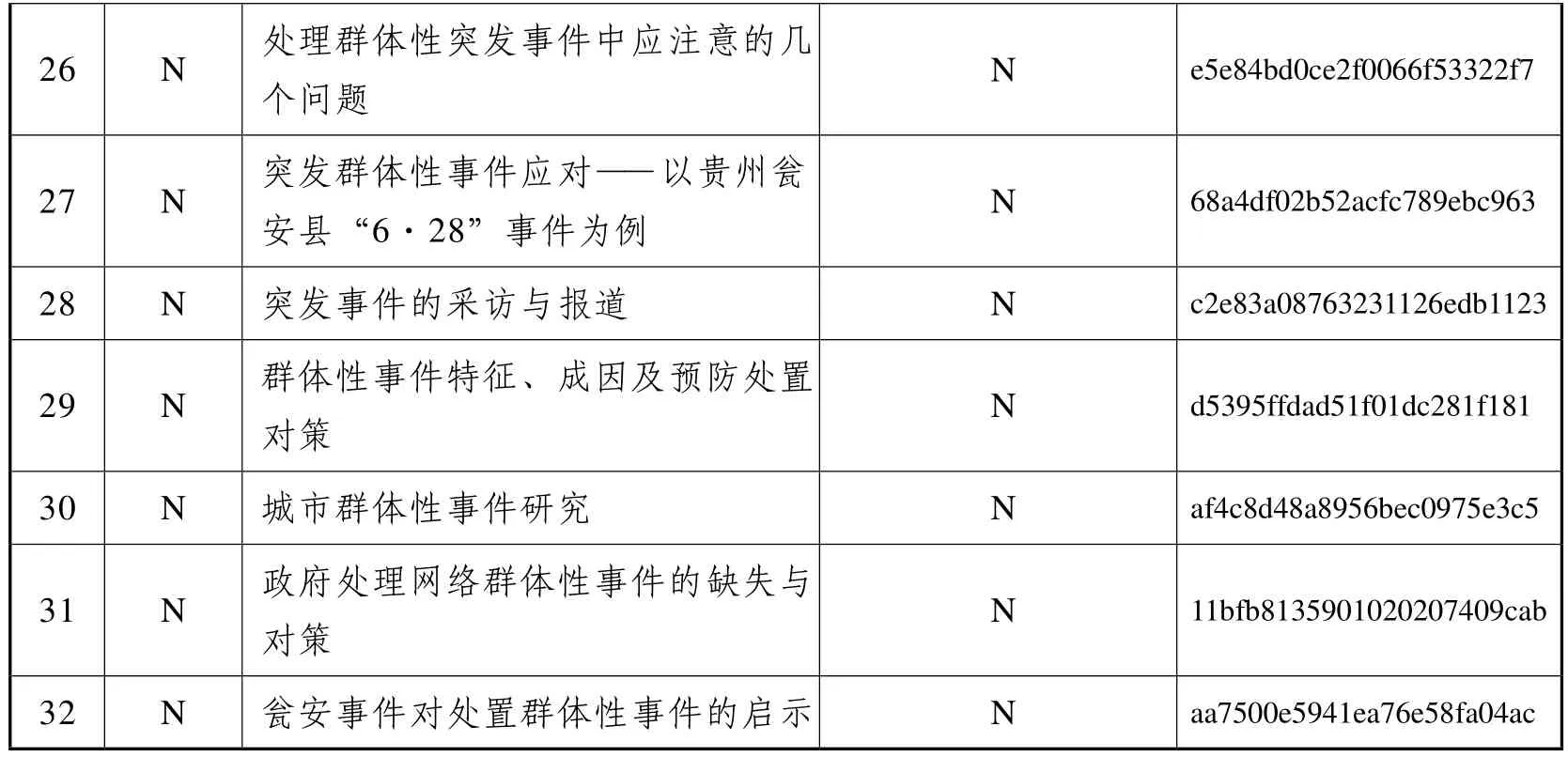

图1 中国历年群体性事件数量分布曲线

由图1可见,总体上中国群体性事件的发生规模处于上升通道,并未如文献①胡联合、胡鞍钢、王磊:《影响社会稳定的社会矛盾变化态势的实证分析》,载《社会科学战线》,2006年第4期。所提及的那样——“1995—1996年增长率10%,1997至2004年年均增长率高达25.5%”,呈现加速度增长态势;而是持续保持着较高的平均年增长率(约为19.75%)。从图1看,从1993年的0.87万起至2002年的4万起,经历了第一个十年期;从2003年的6万起至2011年的18.25万起,又经历了一个十年期。后一个十年期群体性事件数量的增长,之所以看起来触目惊心,一是因为基数变大,但是增长速度不减;二是因为互联网作为第一媒体的信息传播作用,使得公众的信息沟通和获取能力极大增强,对社会冲突的影响力扩大。

从图1看,中国群体性事件数量呈逐年攀升态势,这与中国行政管理学会课题组提出的近年来中国群体性突发事件具有“发起起数、参与人数、事件规模呈上升、扩大态势”的特点②中国行政管理学会课题组:《转型期群体性突发事件研究》, 载《中国行政管理》, 2002年第5期。相符合。或许“群体性事件的症结在于官民矛盾”③于建嵘:《群体性事件症结在于官民矛盾》,载《中国报道》,2010年第1期。的论断有些言过其实,但是官民矛盾切实成为了当前群体性事件多发的推动力。群体性事件数量增加、增长态势不变,说明当前国内干群关系趋于紧张、干群矛盾尖锐的态势未变。

(二)群体性事件参与人群

分析我国群体性事件的参与人群,直接利益关系人一般都有经济利益方面的主张,从身份看主要有原国有企业的下岗职工、私企和外企权益受损职工、城市农民工、失地农民、房屋被拆居民、库区移民、下岗军转干部、出租车司机、环境污染受害者等。作为各类群体性事件的主要参与人群,因利益问题,同某些干部或特殊利益集团产生纠葛,对政府或社会产生怨气,一些直接利益关系人集体选择通过不合法的方式来维权。

出现上述现象,根本原因在于利益表达渠道不通畅,某些干部不关心群众疾苦、方法简单粗暴、不注意化解矛盾。还有些情况是当地政府或某些官员确实严重违法违纪,某些干部私售公产、占用耕地、强拆房屋,企业改制罔顾国家与职工利益、非法集资或拖欠,以及官员的贪污腐败,侵害了人民群众的利益。2008年云南孟连“7·19”事件、2011年云南绥江拆迁冲突事件、2011年广东汕尾乌坎事件,2013年湖南临武事件等,事件发生时当地政府或某些干部都首当其冲成为闹事群众指责对象,反映出不和谐的干群关系。

从近年的群体性事件发展态势看,一些地方加速发展经济,累积的不少矛盾和问题得不到及时解决,造成的民怨太深。①《群体事件多发源于“民怨太深”—— 社科院发布2010年社会蓝皮书,指社会不稳定因素来自历史积累》,载《扬子晚报》,2009年12月22日。在这种情况下,一些冲突事件变成了诱因,周边的非利益关系人根据自身经历,认定事件本身不公,因而参入其中推波助澜,甚至采取参与挑战和骚乱的极端行为。如2005年池州“6·26”事件,2006年浙江瑞安“8·18”事件,2007年广东河源“6·20”事件、四川大竹“1·17”事件,2008年贵州瓮安“6·28”事件、陕西府谷 “7·03”事件,2009年湖北石首“6·17”事件,2010年马鞍山“6·11”事件,2013年京温事件等影响较大的群体性事件,绝大多数参加者都是非直接利益关系人。这些人参与群体性事件时,群体性抗争行为没有经济利益要求,行动逻辑也比较特殊,往往带有泄愤的性质。

(三)群体性事件主要类型

资源库是以服务学校教学为主,资源库服务的主要对象是学生和老师。老师怎么用方便、学生需要什么是资源库建设过程中需要考虑的主要内容,资源的合理规划和建设质量决定着老师和学生使用是否方便有效,进而影响资源库的推广与应用,因此资源的规划与建设至关重要。常州工程职业技术学院为职业教育焊接技术及自动化专业教学资源库牵头单位,承担了4门核心课程和2个培训包的建设,本文就以作者承担的《非熔化极气体保护焊》课程为例,探讨资源库整体规划和建设。

2009年,单光鼐就提出“违法征地拆迁、劳资纠纷和环境污染是造成群体性事件的三驾马车”②冯洁、汪韬:《“开窗”求解环境群体性事件》,载《南方周末》,2012年11月29日。,即这三类事件是当时发展最快的群体性事件。其中劳资纠纷涉及的干群矛盾相对小一些,近年来最为严重的是各类土地开发过程由于征地拆迁引发的群体性事件、各地实施环境污染项目或污染项目治理不善引发的环境生态群体性事件。

征地拆迁事件占群体性事件发生总量的一半左右,是我国城镇化进程中最为集中的矛盾。1992年我国城镇化率为28%,2012年提高至52.57%。1992年以来,在中国城镇化运动过程中,出现大量的征地拆迁活动,也爆发了大量相关群体性事件。基层政府负责具体的征地拆迁执行,经手补偿事宜,深陷土地财政泥淖,某些官员把持不住利益诱惑、出现侵权行为,导致基层干群关系紧张;某些项目征地拆迁手续不健全,未批复先拆、协议未签字先拆、未建好安置房先拆;某些干部因为利益关系,采用黑社会手段威胁或伤害,或者不当使用国家政法干警力量;一些干部扮演市场代理人的角色,无法公正履行裁判员角色,占有公共资源与民争利,也造成了干群关系的紧张。如2008年云南孟连“7·19”群体性事件、2011年广东汕尾乌坎事件,背后都存在严重的地方干部腐败问题。③李自良、王研、杨跃萍:《云南孟连事件纵深:群体事件背后常藏匿腐败》,载《半月谈》, 2010年3月。

环境污染群体性事件在近些年集中爆发,根据中国环境科学学会的统计,“十一五”期间环境信访件数三十多万起,1996年至2012年环境群体性事件年均增速29%,①冯洁、汪韬:《“开窗”求解环境群体性事件》,载《南方周末》,2012年11月29日。但是通过司法途径解决的环境纠纷不足1%。这说明了群众在此类事件上对司法救济的认可度不高,也说明了当前此类纠纷中官民矛盾较著,缺少有效社会减压阀用于化解相关风险。其中,各地群众反映强烈、群体性事件多发的有化工、火电、核能、矿石冶炼、垃圾处理,以及排污项目等,许多事件造成了较大的负面影响,如2009年福建泉港峰尾工业污水排放事件、2011年大连PX项目事件、2012年什邡钼铜项目事件、2013年江门鹤山反核事件等。环境方面群体性事件多发,说明社会高度聚焦环境与健康问题,民众、政府和企业的相关利益博弈正在激化;同样说明一些涉污企业粗放的管理与运作模式、某些地方政府在环境保护方面的不作为,与环境友好型、资源节约型社会建设背道而驰,已招致社会群众的抵触。

二、官民矛盾的基本形态与社会后果

采用内容分析与扎根理论编码方法分析“百度文库”讲座课件,归纳与群体性事件相关官民矛盾的结构、形态与特征。扎根理论的编码操作程序,包括开放式登录、关联式登录,以及核心式登录三个步骤。一是在对“百度文库”群体性事件讲座课件阅读和整理的基础上,进行开放式登录,从中抽取关于官民矛盾的论述,进行概念化和类属化,共抽象得到官民矛盾的38个类属;二是进行关联式登录,把各类属进一步抽象为3个范畴;最后进行核心式登录,总结转型社会背景下官民矛盾的共有特征和规律。具体结果:

(一)官民矛盾的结构形态

由编码结果可以发现官民矛盾包括三个范畴,形式表现多样:

第一类官民矛盾,由社会转型转轨引发,根源在于体制改革还不完善,社会利益调整与心理冲击大。表现为:A1、行政体制的不完善与失效问题;B1、法制不健全,权力过于集中;C1、粗放型发展模式,造成环境恶化与资源浪费;D1、社会两极分化,社会收入分配差异大;E1、农村土地征用、城镇房屋拆迁;F1、企业改组改制,造成国有资产流失,造成劳资纠纷,职工情绪对立;G1、机构改革人员分流;H1、医患矛盾紧张、看病难;I1、劳资矛盾;J1、教育与社会保障等的效率与公平问题;K1、民众对司法不公不满,司法审判权地方化;L1、机会与财富的不公平分配,地域发展失衡,个人产生不公平感。

第二类官民矛盾,由政府能力不足引发,根源在于各级干部认识错误、能力不足、工作失误。表现为:A2、片面追求经济绩效的经济增长方式;B2、决策失误激化了矛盾;C2、基层组织威信减弱,依法办事不得力;D2、少数党员干部服务意识淡薄、执政能力低下,加剧了干群矛盾;E2、一些县乡基层干部的工作简单粗暴、城镇执法失当;F2、环境污染;G2、群众利益诉求困难,表达渠道不够通畅;H2、政府隐瞒实情,信息不透明,闪烁其词,公议无力;I2、干部官僚作风和形式主义伤害群众感情;J2、领导干部不倾听群众呼声,不关心群众疾苦; K2、预警不及时,坐失化解良机;L2治安恶化;M2、市政建设拆迁,补偿争议大;N2、村务不公开、财务管理混乱;O2、征地政策不透明、补偿标准偏低、被补偿费用兑现不及时,被征地农民利益受到损害;P2一些地方环境污染严重影响群众的身体健康;Q2、出台政策不慎重,执行政策有偏差,行业管理不规范。

第三类官民矛盾,由干部贪腐争利引发,根源在于某些干部滥用权力与民争利,官僚腐败损害群众利益。表现为:A3、官员腐败,部分官员及其家庭收入异常;B3、群众难以容忍干部队伍中的腐败现象; C3、地方政府或某些干部与民夺利、垄断公共资源谋利,滥用公权力; D3、社会诚信缺失、管治能力低下,支持强烈集团的掠夺行为;E3、掺杂黑社会因素,利用地方黑恶势力,为虎作伥;F3、某些领导干部专制独裁;G3、群众的经济利益和民主权利受到侵犯;H3、基层干部违法乱纪,拖欠集资款或非法吸纳股金不能按期兑付;I3、基层选举出现贿选罢选,存在其他社会管理方面的问题。

综上,官民矛盾明显具有社会转型特征、反映了群众的社会心理与主观感受,往往与特定焦点问题联系在一起。

(二)官民矛盾与群体性事件的内在联系

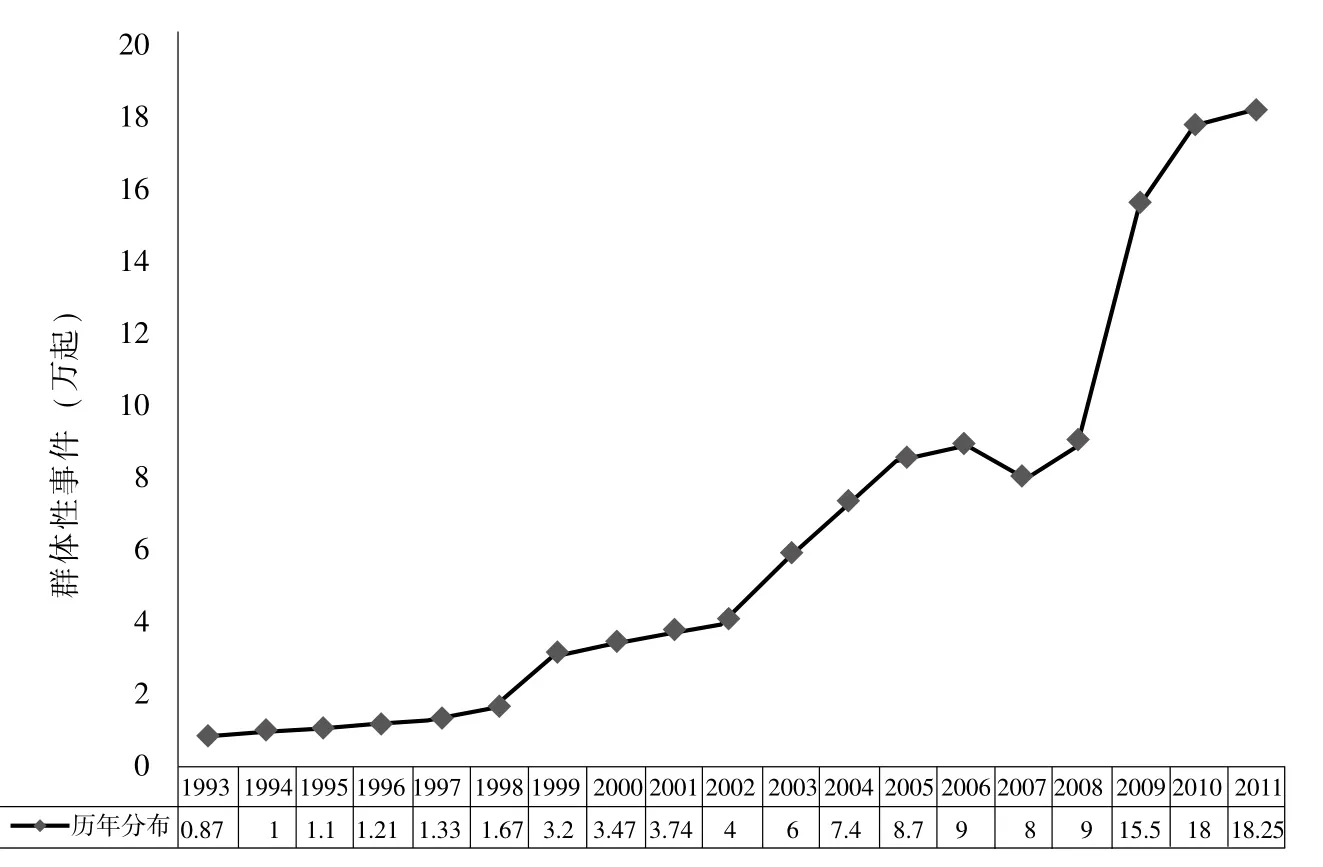

研究者普遍认为官民矛盾会影响政府的合法性与社会信任度,会刺激或放大其他群体性事件发生的概率及其损害性后果,但是对官民矛盾与群体性事件之间的关系,认识依然模糊。要认清二者之间的关系,应当引入焦点问题作为桥梁和中介。如图2所示,在社会矛盾与官民矛盾之下,社会风险不断累积变成焦点问题;焦点问题又随时间沉积变成历史问题;焦点问题和历史问题受特定社会事项触发会带来社会冲突,并可能爆发群体性事件。

图2 群体性事件爆发机理

官民矛盾最大的危害就在于会形成焦点问题。当前我国处于矛盾多发期,许多严重的社会焦点问题已经形成,并转化成为舆论信息在许多城市和农村传播和扩散,如PX项目选址问题、出租车经营与份子钱问题、城管暴力执法问题、征地拆迁补偿问题、垃圾处理选址问题、排污口设置问题、教育机会不公平问题、房价物价高企问题、食品安全问题、收入差距问题、蚁族聚居问题等等。这些焦点问题接二连三形成,变成群众对政府或社会的负面认知和突发事件的燃烧物质。有些焦点问题是因地方政府或某些领导干部错误决策造成的;有些是官民之间风险沟通不善造成的;有些则是地方利益和特殊集团利益的附产品。

当社会矛盾与官民矛盾长时间累积并掺杂在一起,焦点问题就变成了历史问题。由于矛盾的症结依然没有解开,在新的条件下历史问题同样属于燃烧材料,会引致社会冲突和群体性事件。

无论是焦点问题还是历史问题,都来自具有共性的官民矛盾,容易让群众产生共鸣,因而同一般社会问题相比较,它们具有更为严重的风险感知与风险扩散后果。二者一旦引致社会冲突事件,容易卷入大量非直接利益相关者,酿成较大规模的群体性事件。

三、思考与建议

无论是社会矛盾还是官民矛盾,都属于“不稳定的能量”,当它们因为社会风险的积蓄被固化为焦点问题或历史问题时,就成为了群体性事件的燃烧材料或助燃剂。官民矛盾越是尖锐,群众的容忍度便越低,社会冲突便越容易达到着火点。故而应当将化解官民矛盾,作为控制群体性事件爆发的前位环节。在化解官民矛盾时,破解社会焦点问题和历史问题应当被置为工作重心。在实践中,建议区分官民矛盾的根源与形态,对不同种类问题采取有差异的应对策略:

第一类官民矛盾的发生是必然的,体制的转轨、利益的调整,以及社会心理的冲击,被认为是社会转型的附产品—— 这是当前学术界的主流逻辑。事实上,第一类官民矛盾主要是由制度设计失当造成的。在政策制定中,存在为满足一时之需,损害长远社会利益的状况;决策层的利益格局与分配制度调整,也会显化潜在的焦点问题(或历史问题);此外,社会矛盾解决体制与机制存在瑕疵,利益诉求渠道不畅,同样会滋生官民矛盾。于建嵘(2010)认为在转型期中国社会,存在不少不公平不合理的现象,要平复民众心中隐藏的“抽象愤怒”,最根本的办法就是要改写不合理的社会规则。①于建嵘:《群体性事件症结在于官民矛盾》,载《中国报道》,2010年第1期。他所探讨的也是第一类官民矛盾。

2013年中组部调整干部政绩考核指标、十八届三中全会调整城镇化思路、PM2.5被列入空气质量指标、卫生计生委调整生育政策等,这些政策的出台从社会舆论场的反映看,得到了社会的衷心拥护,对于平复政策“抽象愤怒”效果非常明显。可见,提高政策科学化水平,有助于防范新政策创设矛盾,有助于化解旧政策累积的矛盾。应对第一类官民矛盾,建议政策革弊与政策创新并举,缩小区域、城乡、生产部门之间的发展不平衡问题,实施更加公平的财富、机会和风险分配机制。要加大社会保障的力度,解决好就医难、养老难、人居难的问题;要提高建设小康社会的质量,改进公民社会的健康、教育、就业环境。此外,还要通过行政体制改革,从机制上约束和减少基层政府和干部的行政违法行为。

第二类矛盾的发生是可以防控的,症结在于某些干部官僚主义、形式主义、能力低下。当前“群众性路线”教育抓住了应对官民矛盾这一根本,但群众路线的贯彻要产生效益,关键还在于改变某些基层干部作风粗暴、信息不公开、乱作非为的状况;改变某些领导干部不关心百姓疾苦、对上逢迎巴结、对下麻木不仁的现象;改变某些政府机构行政效能不高、服务态度差、利用管理权力提升单位福利的问题。在环保、计生、城建、市容等工作领域,因地方政府官僚主义、形式主义和能力低下造成的问题相对突出,必须在政策调整和发展的同时,加强干部作风建设。要继续推进服务型政府建设,提高政府工作人员的服务意识和责任意识,提升行政效能;要改变公务员只进不出的现状,将领导干部与公务员的铁饭碗变成瓷饭碗,将不具备公职素养的人淘汰出政府机关。要给群众反映差的部门和机构的领导干部和执行人员敲响警钟,特别是在城管、环保、拆迁、立项、司法等敏感问题上。要加强群众监督和行政监督力量、要规范操作实施办法,不能在关系社会民生,在大家都看得见盯得紧的地方办不成事、办不好事、失了民心。

第三类矛盾的发生是必须杜绝的,上世纪70年代新公共管理运动提出“重塑政府”的要求,认为政府不能既当裁判员又当运动员,某些政府机构为自身的“生存”和“福利”钻营,某些基层政府采用非法手段“执法”,结果导致在群众眼中公信力丧失、合法性降低。现实情况表明,当前社会第三类官民矛盾最为突出,许多矛盾是群体性事件爆发的燃烧材料和助燃剂,应当严控和化解。应对这类矛盾,首先要发展制衡和监督的力量,如要改变个别地方人大代表富翁化与官员化的状况、一些地方司法与行政监督在权力面前失语的现象、一些地方民间监督力量失势的问题。当前基层权力机关发挥作用不明显是一大问题。于建嵘(2010)建议县级人民代表专职化是一条可以尝试的道路,必须让县区级政府及其主官的权力受到有效制衡与监督①。2013年中央首提推进“国家治理体系”建设,便是希望协调社会关系,理顺政府机关之间、央地政府之间、政府与公民之间的权力配置与权力使用关系。要推动这项工作,首当其冲必须创新社会管理模式,实现社会治理的多元化,对于官民矛盾突出的事务,应当大胆引入社会力量参与监督和管理。

建议以发展地方政府公信体系为核心重塑政府行为。我们一直提倡建设社会信用体系,却忽视了政府诚信的巨大作用。着手重建社会信任,应当推动政府主动建成公信体系,内容要包括公权力使用、公共资源使用、公务员履职、政府信息公开,以及领导干部个人及其主要亲属财产公开等各方面。建议抓好依法执政理念的贯彻,落实“小政府、大社会”,以及政府作为掌舵人、守夜人的思想,让政府切实退出一些涉嫌利用支配公共资源的地位,越位用权、与民争利、利用亲属谋利的活动。

所有的官民矛盾都不是死结,有句话叫做“魔鬼藏在细节里”,无论是政府还是学术界,都应当敞开心胸,严肃地对待各类群体性事件中隐藏的官民矛盾,深入探索并实践有效化解官民矛盾的举措。要认识到中国公民社会正在壮大,群众会主动抗争和维护自身权利,形成各类焦点问题在所难免。必须加大官民矛盾化解力度,重点处置可能引致群体性事件的焦点问题和历史问题,消除群体性事件发生的燃料材料或助燃剂。无论是应对哪一类官民矛盾,关键都在于促进干部和群众之间的风险沟通,重建信任机制消除官民之间的隔阂,破除个别特殊利益集团对公共资源的不当消耗和损害,推进社会共同富裕。

中国博士后科学基金项目《重大工程项目群体性事件风险防范与化解机制研究》(批准号:2013M530429)。

** 肖群鹰,管理学博士,武警工程大学军事基础教育学院讲师、硕士生导师,西安交通大学公共政策与管理学院博士后(在站)。主要研究领域:危机管理、风险分析。

——从于欢案“官民”互动和江歌案的中日舆论反差说起