物理课堂中“重过程”的教学策略探究

刘田喜

(南宁市第四中学,广西南宁,530012)

“重过程”,即重视“过程与方法”的教学。广西普通高中课程改革已实施一年多,在新课程背景下如何“重过程”是当前课程改革中需要研究的重要问题。在物理教学中,重视“过程与方法”,外在的方面,如观察、实验、探讨等;内在的方面,如分析、推导、概括等。这些活动能在实现知识与技能目标的同时,让学生获得体验、形成意识、掌握方法,进而提高物理综合能力。

一、改进实验方案,培养学生的创新思维

在教学中不少教师往往只将实验的结果直接告诉学生,让学生进行简单记忆,表面上似乎提高了教学效率,但对学生而言,因缺乏对物理知识真正地理解,只对知识进行死记硬背,难以提高物理综合能力。因此,教师应重视实验的过程,尽量创造机会让学生自己动手,尤其是探究性实验,应为学生创设物理情境,提出相关的课题,引导学生对实验进行大胆设想、对实验提出改进的方案等。这样让学生在实验过程中历经探究过程,既能提高他们的主体参与意识,同时还能培养实践能力。

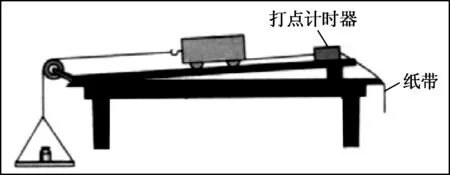

人教版高中物理(必修1)中关于探究加速度与力、质量的关系,其中的一种方案是将小车放在倾斜的长木板上,小车因受到砂桶的拉力作用而加速下滑。如图1示,实验中用砂桶的总质量直接作为小车的拉力,要求所挂砂桶的总质量要远小于小车的质量,另外,在平衡摩擦力方面,调节的难度也较大。笔者针对实验中的不足之处,引导学生尝试改进实验方案,围绕着如何才能更直接、准确的测出小车下滑时的合外力进行大胆设计。

图1

图2

学生经过探究后对实验提出了这样的设计:让小车在长木板上加速下滑(如图2所示),再以弹簧秤拉着小车静止在木板上,根据平衡知识,认为弹簧秤所受到的拉力可作为小车的下滑时的合外力。此方法操作简单,不需再平衡摩擦力。然而,当学生以此方案进行多次实验时,发现误差较大。究其原因,不难发现当小车静止时受到的是静摩擦力,与其在下滑时受到的滑动摩擦力不管是大小或方向都不尽相同,因此弹簧秤测得的拉力并非小车沿斜面下滑时受到的合外力。尽管此方案不完美,却也让学生经历了物理实验的探究过程,通过尝试改进,开拓了他们的创新思维,增强了实践能力。

针对本探究实验的关键——测出小车在加速下滑时的合外力大小。在改进原方案的基础上,笔者继续引导学生思考能否用弹簧秤测出小车在动态中受到的合力大小。师生共同努力后,提出了新的设计方案。

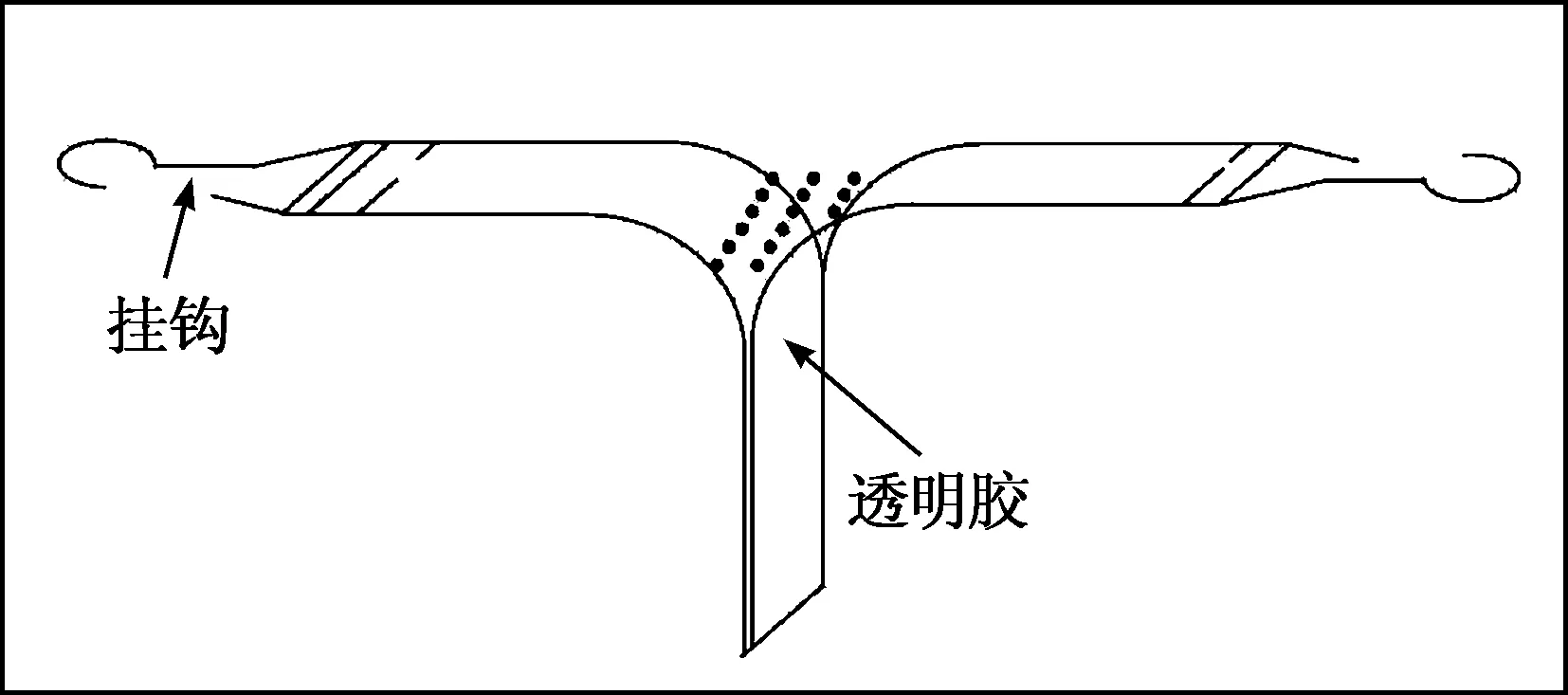

在使用透明胶时,当有胶水的两面粘在一起,想再撕开时,我们会发现用力稍大点或稍小点,透明胶总是缓慢撕开的。受到这一现象的启发,师生利用透明胶自制一条用于连接弹簧秤和小车之间的延时胶带,通过它来测定小车在加速下滑时受到的合外力。撕下一段约20cm长的透明胶,将其对折后合拢,使有胶水的两面粘在一起并压紧,然后在胶带的两端装上小钩即可。(如图3所示)将长木板放在水平桌上,一端用物体垫起形成一定倾角,将弹簧秤固定好,用弹簧秤通过延时胶带拉住小车,调整弹簧秤拉力的方向,使其与斜面平行。(如图4所示)小车在延时胶带作用下缓慢匀速下滑,由平衡知识可知,弹簧秤的拉力F等于小车所受重力G、支持力N及滑动摩擦力f三力的合力。因此,当撤去弹簧后,小车在木板上加速下滑时的合力大小即为小车匀速时弹簧秤的读数。师生共同改进实验方案,学生切身经历科学探究过程,尝试用不同探究的方法验证物理规律,大大增强了他们的求知欲和自信心。

图3

图4

二、注重推导过程,培养学生的内在思维

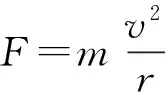

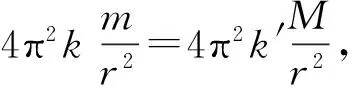

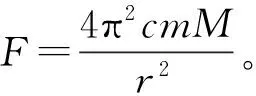

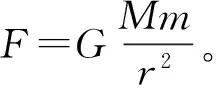

(一)太阳对行星的引力F

教师:牛顿所处的年代所拥有的条件,行星绕太阳公转的线速度易测量吗?哪个物理量容易测量?

学生已有地球公转太阳的周期为一年的知识,因此回答是周期T。

教师:因为不同行星的公转周期T是不同的,引力F跟太阳与行星间的距离r关系的表达式中不应出现周期T,要设法消掉T,怎么消掉T?

教师(引导学生质疑):为何要消掉T?而不是m和r?(不同行星的质量m和轨道半径r也不同)

学生思考。

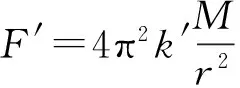

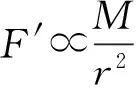

(二)行星对太阳的引力F′

因此,太阳与行星间引力的大小与太阳的质量和行星的质量乘积成正比,与两者距离的二次方成反比。(消除学生认为F与r4成正比的误解)

这一系列的推导,过程虽繁琐,却环环相扣,中间有质疑,也有推理验证,让学生真正明白表达式的来龙去脉,同时也感知到每个公式定理的来之不易。

三、开展研究性学习,培养学生的探究能力

研究性学习是学生学习方式的一种创新,让学生通过自主参与、历经探索,获得亲身体验,从而激发他们探索和创新的欲望,培养他们乐于合作的团队精神,学会交流和分享。其内容来源于学习生活和社会生活,评价的方向更关注学生的学习态度、学习的过程与方法以及交流与合作、动手能力等。在教学中,适当开展研究性学习有利于培养学生的创新精神和探究能力。在开展课题研究的过程中,注意引导学生正确记录研究过程和方法,指导学生分析研究过程中出现的问题与不足,并进行客观有效地评价。

总之,在新课程背景下,教师应更重视对“过程与方法”的教学,注重学生能力的提高,在教学中不应仅局限于将结果告知学生,更应教给学生分析问题的方法。这样让学生多年之后仍能记住自己曾探究过的物理现象、物理问题,还能回忆起亲自推导过的某个公式,能清楚地表达出某个物理定律的真正含义。

[1] 教育部.普通高中物理课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.

[2] 商汉勇.新课程下物理教学应重视过程分析[J].中学生数理化:教与学,2012(12).

[3] 张启业.例析新课程教学中如何重视过程和方法[J].物理通报,2008(3).