学评教机制下和谐师生关系的构建:从“纳什均衡”到“帕累托最优”

毛慧芳 林夏珍

[摘要]运用“囚徒窘境”博弈模型对当前高校学评教机制下教师之间、师生之间的博弈困境进行分析,针对导致师生关系、评教功能异化的学评教现状,分析构建和谐师生关系的基本条件,探讨使博弈结果达到“纳什均衡”并转化到“帕累托最优”的策略。

[关键词]学评教博弈 囚徒窘境 纳什均衡 帕累托最优

[中图分类号]0645 [文献标识码]A [文章编号]l005-5843(2013)06-0062-03

[作者简介]毛慧芳,浙江农林大学教务处;林夏珍,浙江农林大学教学质量监控与评估中心主任(浙江临安311300)

学评教作为监控教师课堂教学质量的主要手段,在国内外得到了广泛应用,已经成为一项制度化、常规化的工作。目前我国高校学评教工作研究者关注的主要是学生评价指标的合理性、教师的课堂教学效果、评教结果在教师教学中的影响等问题,对实际评教过程中的师生关系、教师关系等问题研究较少。笔者认为,学评教的实施效果并不能令人满意,产生了一些负面效应,特别是在该机制下构成的博弈所引起的人际关系异化,导致了师生关系的扭曲和对立。这不仅违背了构建学评教机制的本旨,更影响了学生的健康成长和教师群体的职业发展,与教育的本质背道而驰,已成为教育改革中亟待解决的问题。

学评教在国外的实施已有80多年的历史。我国自2001年以来开始逐渐在各高校推广,其初设目的在于寻找师生教与学互动中存在的问题与影响因素,以更好地促进教学相长,提高教学活动的有效性。但在国内现行评教机制下,教师的劳动成果被当作“商品”兜售,把学生视为花钱买商品的“消费者”,“消费者”有权对教师的“商品”进行监督和评价。而且,在扭曲的“以生为本”教育理念影响下,学生成了教师的“上帝”,其评教结果可以决定教师的工资奖金等级、职称评定和职务升迁等关乎其切身利益的重大事项。针对这种现象,学者滕清秀从博弈论的机制设计视角进行分析,指出学评教机制设计存在着极大的缺陷;学者黄秀海的研究指出,学评教机制是教师产生压力的主要根源,严重损害了师生关系的和谐发展,其合理性应重新审视;学者夏仕武从“评教”和“评学”的角度分析了该制度下存在的师生关系困境,并指出应该破解困境、正确发挥评价的功能。

这些研究对学评教机制产生的负面影响有着一致性的意见,但较少对该机制下的师生关系与行为进行分析,而师生之间的教与学行为对教学质量的好坏起着决定性的作用。因此,构建学评教机制下和谐的高校师生关系成为亟待解决的现实问题。

一、学评教中的博弈关系分析

博弈论认为,人在做出决定时必须要考虑其他利益相关人所作的决定或可能作出的决定。当对手在研究你的策略并追求自身利益最大化的时候,你如何选择最有效的策略,并开始考虑他人会如何对你的策略做出反应时,便进入了博弈的领域。博弈论主要研究的是人们在互动行为中的推理问题,即在人们的利益和行为有相互影响和作用的情况下个体的理性选择与策略安排。从上述内容可以看出,形成博弈关系的主体都有追求自身利益最大化的理性要求,并能够影响彼此的抉择行为。

在现行学评教体制下,教师的教育权和学生的评价权形成了博弈关系。一方面,教师和学生拥有独立决策的自主权,都有自身的利益和目标追求@。教师在课堂教学中扮演着“教”的角色,发挥着主导作用;学生在课堂教学中扮演着“学”的角色,发挥着主体作用。“教”主导着“学”,“学”离不开“教”。对于教师而言,“教”的效果很大程度上要通过学生的“评”来体现,学生“评”的结果直接或间接地影响着教师的个人利益;对于学生而言,教师的讲授、指导和惩戒直接或间接地影响着“学”的成果,体现为学习成绩的高低、奖学金的获取等关乎个人利益的重大事项。另一方面,这种教育权和评价权是一种相互影响、制约的互动关系。科学合理地使用评教权能有效规范教育权的运行,促进教师提高教育教学水平;反之,滥用评教权利,就会阻碍教师教育权的正常行使,产生负面效果。同时,教育权的行使也影响和制约着评教权的运行效果。如教师的严格要求和合理批评本身是教书育人职责的正常履行,一些学生却因心智不够成熟、情绪发展不够稳定等原因恣意报复教师,给教师恶意评价;教师为了得到高分,就会降低对学生的学业要求,刻意迎合学生,投其所好,甚至无原则地满足学生的一些不正当要求,向学生邀宠。

另外,当前高校师生关系日益复杂化,师生相处在很多时候变成了一场博弈,扭曲的“以生为本”观念严重冲击了尊师重教传统;大学生道德素质整体水平的下滑,使教师的权威性严重受损;“评教”的地位高于“评学”的地位,给教师造成了严重的心理压力和负担。这些现象的涌现恶化了师生关系。

二、“囚徒窘境”模型分析

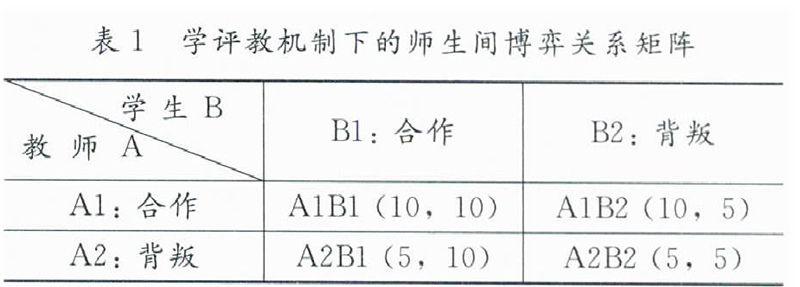

正是由于学评教活动中博弈关系的存在,师生之间极易采用博弈论中的“一报还一报”策略以达到相互妥协默契。“一报还一报”策略的第一步是相互合作,此后每一步都重复对方上一步所采取的行动。这种简单的程序之所以反复获胜,是因为它奉行了“以其人之道还治其人之身”的原则,并且凭借如下特征最有效地鼓励彼此间长期合作:善良——绝不会背叛对方,可激怒——被对方的背叛行为所激怒并采取报复,宽容——既往不咎地恢复合作,简单——策略行动简单明了,不嫉妒——不占对方便宜、不在任何双边关系中争强好胜⑦。这是博弈论中很经典的一类博弈模型——“囚徒困境”模型(表1),它可以真实地反映出学评教机制下师生间的人际关系问题。

假设博弈矩阵中的参与人为教师A和学生B,他们均有“合作”和“背叛”两种选择。A1、A2分别代表教师的抉择是“合作”、“背叛”,B1、B2则分别代表学生的抉择是“合作”、“背叛”,于是便构成了四种博弈结果。第一种博弈的结果是,两者都选择“合作”,教师评学给学生高分10分,学生评教也给教师高分10分,双方达到了互利互赢的效果。第二种博弈的结果是,教师采取“合作”的抉择,给学生打高分10分,学生则采取“背叛”的抉择,给教师打5分。此种情况下,教师利益受损而学生获益,形成一种不均衡的状态,理性的教师不期望这种结果的发生。第三种博弈的结果是,教师采取“背叛”的抉择,给学生打5分,学生则采取“合作”的抉择,给教师打10分。此种情况下,教师获益而学生利益受损,也是一种不均衡状态。理性的学生不愿意这种结果的发生。第四种博弈的结果是,教师和学生都选择“背叛”,给彼此打5分,双方利益都受损,不符合师生双方利益最大化的理性追求。因此,无论对教师还是学生来说,当合作抉择所获利益大于背叛选择所获利益时,最保险、有效的方式就是实现双方的合作或结盟,以达到“帕累托最优”的效果。

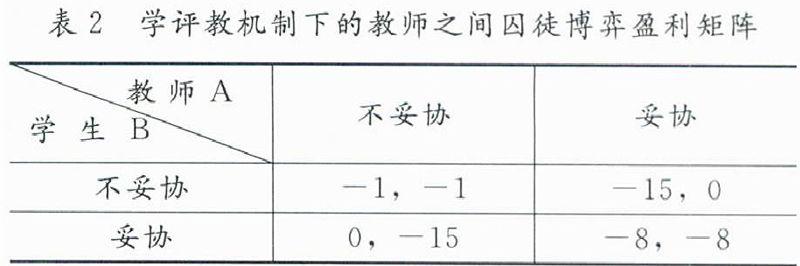

学评教机制下高校教师之间同样存在着功利性的博弈关系。由于当前国内一些高校不当使用学评教结果,侧重于考核和奖惩,甚至依据学评教结果实行“末位淘汰”和“一票否决制”,导致教师之间的攀比和竞争。有些教师进而采取一些不利于稳定教学质量的手段,妥协、迁就于学生,以期获得评教高分。这同样可以借用“囚徒困境”模型来分析学评教中教师之间的盈利矩阵(表2)。假设博弈矩阵中的参与人为教师A和教师B,每个人都有两种策略可供选择:“妥协”与“不妥协”。由表2可知,教师A和教师B均有一个严格占有策略——“妥协”,通过累次除劣策略,可以得到(-8,-8)的“纳什均衡”;如果双方都选择“不妥协”策略,则对大家都有好处,比“妥协”策略要好,但它不是一个稳定的博弈解。如果教师A认为教师B采取了“不妥协”的策略,而他悄悄地采取“妥协”策略,则他的盈利从-1变为0,增加了一个单位的盈利,这显然对他有好处。如果没有外界的监督和强制力约束,大家都这么想,那么博弈的结果就会稳定在(-8,-8)这个点上,形成博弈的均衡状态,即“纳什均衡”。因此,以追求自身利益最大化为目标的教师们多数时候是会选择“帕累托次优”的“妥协”的。

三、和谐师生关系的构建:从“纳什均衡”到“帕累托最优”

学评教机制下师生关系的博弈中,双方利益主体为了追求自身利益的最大化,充分地展开利益博弈,必然会出现博弈结果的“纳什均衡~。学评教机制下教师和学生之间的博弈主要是围绕教育权和评价权问题展开的。教师从自身利益出发,希望充分维护自己的教学权,严格要求学生,客观公正地评价学生,充分发挥自身在教学中的主导性和自主权,这对于教师的职业发展和人格尊严的维护都是有利的。对于大多数学生来说,他们关心的自身利益则是从教师那里得到更多的赞誉,获得较为理想的成绩。此时二者都面临着两种选择,即要么“合作”,要么“背叛”。从前文完全信息条件下的博弈分析中可知,无论对教师还是学生来说,采取合作方式或结成同盟,努力争取各自的教育权或评价权以实现利益最大化,都是明智的选择,从而形成了教师或学生各自最优策略的组合,即博弈的“纳什均衡”。

现实教学中,师生间的合作现象不同程度地存在着。一些教师对学生的评判做出了不恰当的回应:投其所好,迎合学生的心里,放松对学生的要求,降低教学难度,以求得学生在评价时为自己打高分。而学生给予教师好评则可获得教师给予的相应回报,学业因而变得轻松起来。这种师生间的合作看似实现了双方利益的共赢,实则是以降低教育教学标准为代价的,违背了教育的本质,也导致了师生关系的庸俗化,进而使教师的人格、尊严受到扭曲。从长远来看,将极大地危害教育事业。

“纳什均衡”是“帕累托次优解”,是“局中人对博弈结果的一致预期,任何一个局中人单独违反博弈问题的解,都不能增加利益,也就是这一策略组合使得局中人没有单独改变策略的利益驱动”;“在没有约束力的情况下纳什均衡是自动实施的符合个体理性的最优解,但不符合集体理性最优解。”集体理性的最优解就是“帕累托最优”,也就是整体利益的改善和整个集体“福利”的增加。对大多数师生来说,在合作利益大于背叛利益时,就要克服个体理性与集体理性的矛盾,实现合作以达到整体利益的最大化,即实现“帕累托最优”。

博弈主体的个体理性容易导致博弈结果的集体无理性,难以从纳什均衡实现“帕累托最优”。博弈的均衡要实现从“纳什均衡”到“帕累托最优”,至少必须具备三个基础条件,一是不同利益主体之间要形成互利共赢的共同愿景,二是要有能高效贯通不同利益主体的利益整合与协调机制,三是要有能对不同利益主体进行高效协调的中介组织(或叫中间层组织)。

对如何解决学评教中的上述问题,笔者的主张有三。首先,走出博弈困境的最好办法就是改变目前学生评教的规则,将评教的功能引向教师的发展性目标,不宜过多强调其功利性作用。除加强对学生在评教中的引导和培训,使其正确认识评教的功能和价值外,还应在学生中积极提倡和发扬尊师重教的优良传统,并营造良好的学习氛围,使师生双方在教育教学中形成互利共赢的奋斗目标。其次,在师生间建立流畅的信息沟通机制,实施平等自由的对话协商制度,防止在评教中因信息不对称造成误解和抵触情绪,逐步建立起师生之间相互尊重、信任的和谐关系。同样,教师之间也应如此,共同维护群体的整体和长远利益,在竞争和合作中实现自我提升。再次,高校应建立专门的教学质量监控机构,为学评教提供健全的制度保障,有效协调不同利益主体间的关系。如建立针对教师或学生的陈述和申诉机制等,并完善相应的救济程序,及时处理学评教工作中师生受到的不公对待事件,从制度上保障师生的权利得到正当有效行使。

(责任编辑:刘新才)