北京市高校学生吸烟行为特征和心理动因分析

郭蔚云 穆红莉

[摘要]大学生吸烟问题是一个全球性问题,在世界范围内得到高度重视。本课题组通过对北京市高校学生的吸烟行为进行细致观察和问卷调查,总结出学生吸烟的特征、原因等相关信息,深入分析其中的联系,进一步得出大学生吸烟的行为特征及心理动因,并基于高校学生管理部门角度提出了降低高校学生吸烟率的建议。

[关键词]大学生 吸烟 行为特征 心理动因

[中图分类号]G645 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2013)06-0083-04

[作者简介]郭蔚云,穆红莉,北京联合大学生物化学工程学院(北京100023)

一、问题的提出

世界肺健基金会组织在新的《烟草图册》显示,烟草在过去10年当中已经导致5000万人死亡。近期,我国多名政协委员共同提交了关于尽快制定《烟草危害预防控制法》的提案,在提案中指出,我国吸烟人数为3.5亿,居世界之首。遭受被动吸烟危害的人数高达7.4亿,其中15岁以下儿童有1.8亿。我国与吸烟和吸“二手烟”有关的疾病,如脑中风、冠心病、糖尿病、肺癌和乳腺癌呈明显上升趋势。提案认为,如不采取措施,预计我国到2020年,年死亡人数将达到200万。卫生部2012年发布的数据显示,青少年吸烟状况也不容乐观:现有13-18岁青少年吸烟者约1500万,尝试吸烟者超过4000万,青少年吸烟率达11.5%。由这些数据可见,随着经济的迅速发展以及生活水平的显著提高,我国作为烟草消费的第一大国,吸烟人数一直居高不下。而大学生吸烟,几乎成了影响大学生身心健康、和谐校园建设的重要因素。为了更加深刻地掌握大学生的吸烟状况以及吸烟的原因,为大学生戒烟管理工作提供可靠的依据,本研究针对北京市的高校学生进行调查,并对其吸烟行为特征及心理动因进行分析。

目前,我国众多的学者也对学生吸烟现象进行了深刻研究。2002年4、5月间,在北京市5个区的10所小学、6所中学、6所大学中采用问卷调查法对9230名学生进行调查,结果显示:学生的吸烟率为17.1%,其中大学生为42.01%。学生吸烟行为呈现出低龄化的趋势,吸烟行为以短期少量吸烟为主,不同年龄吸烟者香烟来源存在差异。为了探讨影响中国高校学生吸烟的危险因素,为制定预防教育措施提供科学依据,有学者利用Meta分析方法综合分析有关我国高校学生吸烟影响因素,其17篇文献已发表(耿慧霞、王来等)。与此同时,为了了解北京延庆县青少年吸烟行为及影响因素,有学者也在北京延庆县随机抽取了5所学校的学生进行了匿名的问卷调查(王绍华、张振权)。

分析近几年来我国学术界对学生吸烟的研究,发现其并没有集中对北京市高校学生的吸烟行为特征和心理动因进行详细深刻的研究,即使有对北京市大学生吸烟进行的研究,也没有重点从行为特征和心理动因方面来思考。而了解高校学生吸烟的行为特征和心理动因是降低大学生高吸烟率问题的突破口,本研究将从北京市5所高校中收集来的信息人手,对高校学生吸烟的行为特征和心理动因进行重点研究。

二、调查对象和方法

世界卫生组织将青少年吸烟状态分为三类:从不吸、尝试吸烟和现在习惯性吸烟。尝试吸烟者只是曾经觉得好玩,想尝试而吸过一次或几次烟或曾经是个吸烟者,但已停止吸烟超过三个月以上;现在习惯性吸烟者是指目前经常性吸烟,平均每星期一支或以上者。本调查的吸烟只包括现在习惯性吸烟。

以北京市的5所高校大一至大三的学生为调查对象,包括男生和女生,按照分层级的方法,采用自拟调查问卷进行调查,共发放3000份问卷,其中有效问卷2540份,有效应答率为84.7%,其中男生1598(62.9%)名,女生952(37.1%)名。一年级学生340(13.4%)名,二年级学生848(33.4%)名,三年级学生1352(53.2%)名。工科类学生1069(42.1%)名,文科类学生345(13.6%)名,理科类学生963(37.9%)名,体育类学生130(5.1%)名,艺术类学生33(1.3%)名。

三、调查内容与调查数据

本课题组的调查内容包括北京市大学生吸烟的行为特征和心理动因两个方面,并据此设计了调查问卷。

(一)吸烟的行为特征

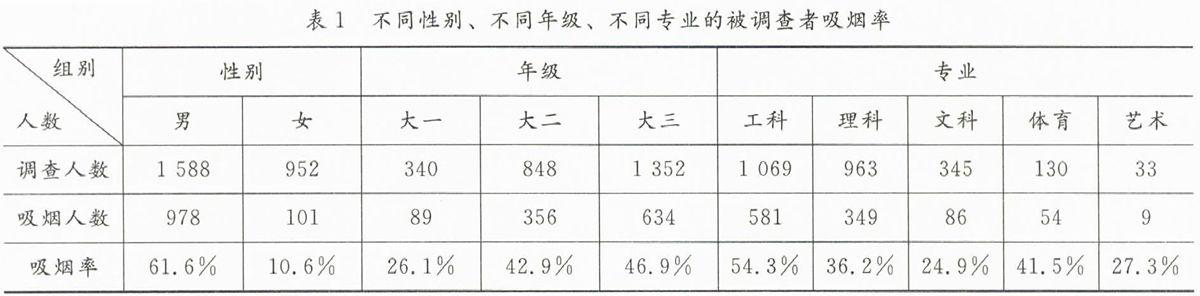

1.吸烟率。本课题组针对北京市5所高校调查了不同性别、不同年级、不同专业的学生,进行数据统计后,所得到的吸烟率见表1。如表可看出,男生的吸烟率远远高于女生,且随着年级的增高,吸烟率也随之上升,并且工科学生吸烟率高于其他几个专业的学生。

2.开始吸烟的时间。开始吸烟的时间即开始尝试吸第一支烟的时间。在本小组调查的学生中,67.5%的学生是在大学尝试吸烟,29.3%的学生是在高中尝试吸烟,有3.1%的学生在初中就尝试吸烟,0.1%的学生在小学就接触吸烟。分析原因,可能与此阶段的学生的心理、生理变化有关。由于学生情绪的不稳定、随波逐流、叛逆等原因都会导致开始接触吸烟。

(二)吸烟的个人心理因素

1.吸烟前对吸烟的态度。据调查,北京市高校学生的吸烟者中,在吸烟前对吸烟的态度各有不同。有43.2%的被调查者吸烟前对吸烟表示不抗拒,15.4%的被调查者吸烟前对吸烟者抗拒较弱,32.3%的被调查者吸烟前表示对吸烟的态度一般,5.5%的被调查者抗拒较强,而3.6%的被调查者表示吸烟前对吸烟的态度是强烈抗拒。可看出大部分被调查者在吸烟前并不抗拒吸烟,可能是大部分人在吸烟前并没有过多地接触香烟,接受的吸烟危害教育较少,没有充分了解到吸烟的危害等原因导致对吸烟的不抗拒。

2.尝试吸烟的动机。本课题组对被调查者的尝试吸烟动机也进行了详细调查,将尝试吸烟动机划分为好奇心、模仿、人长大了吸烟代表成熟、为了宣泄负面情绪、为了消除烦恼、为了吸引异性、为了适应潮流、为了社交需要等八种心理动机,每个人可以同时有几个选项。如表2所示,大部分被调查者都是为了消除烦恼、宣泄负面情绪才开始接触吸烟。心理学研究显示:吸烟是最显著的预测抑郁状态的因子之一,大部分人认为通过吸烟能缓解自己的精神压力,因此乐意沉迷于烟瘾当中。

3.吸烟大学生对自我形象的认识。在1079名被调查者中,5.1%的被调查者选择的答案是“自豪”,41.3%的被调查者选择了“无伤大雅”,12.9%的被调查者选择了“反感”,29.8%的被调查者选择了“默然”,有10.9%的被调查者选择了“其他”。从本次调查来看,大多数被调查者还是认为自己在校园内吸烟是无伤大雅的,其他同学也不会对自己吸烟抱有其他看法。

4.是否会隐瞒自己吸烟的事实。在1079名被调查者中,有64.1%的人认为自己不会向周围人隐瞒自己吸烟的事实,35.9%的人承认自己会隐瞒吸烟的事实。而当问及会向哪些人隐瞒自己吸烟的事实时,有大部分被调查者认为自己会对父母、其他亲人和老师隐瞒自己吸烟的事实,小部分被调查者也会对同学或男(女)朋友隐瞒。

5.对戒烟的态度的认识。在对是否尝试戒烟问题的调查中,课题组发现有57.8%的被调查者从未想过戒烟,而想过戒烟却戒不掉的占42.2%。这说明在大学生中强化吸烟有害的意识和提供帮助戒烟的措施同等重要。

6.对戒烟障碍的认识。在调查中,本项目组提出“如果尝试戒烟,那么认为戒烟最大的障碍是什么”的问题,并设置了多个不同的选项。根据调查结果如表3所示,大部分被调查者认为“放弃吸烟后身体产生的不适感”是戒烟最大的障碍,并且有23.2%的被调查者认为“社交场合难以抗拒”成为戒烟最大障碍。

7.认为哪种戒烟措施比较有效。基于要对学生戒烟管理工作提供切实可靠的依据,本项目组就“认为哪种戒烟措施比较有效”也进行了调查。如表5所示,30.4%的被调查者认为“可将大部分时间用在别的地方来转移注意力”,选择“靠朋友和同学监督”的被调查者却只占了9.9%的比例。

(三)吸烟相关的社会心理因素

1.吸烟受周围人的影响因素。在所有的调查者中,有11.7%的被调查者吸烟受家庭父母的影响,25.9%的被调查者吸烟是受同学的影响,33.2%的被调查者受经常一起玩的亲密朋友的影响,2.5%的被调查者是因为偶像吸烟,自己从模仿开始吸烟,有26.7%的被调查者是因为舍友的影响。调查结果显示,在校学生吸烟大多是受周围同学、舍友、朋友的影响,周围的吸烟的朋友越多,大学生吸烟率越高。

2.吸烟学生对外界干预的反应。对于“如果有人对你吸烟表示反感,你会有何反应这个问题”,44.7%的被调查者选着了“愿意并停止吸烟”,10.2%选择了“无所谓并不理睬”,12.4%选择了“不乐意并不理睬”,23.6%选择了“不乐意并停止吸烟”,9.1%选择了“不乐意并进行反抗”。调查结果显示,周围人若在吸烟者吸烟时进行适当制止时,会对吸烟者停止吸烟提供积极的作用。

3.对降低大学生吸烟率措施的认识。基于学校管理的角度,本项目组提出“学校是否该采取一定的强制措施来监管学生停止吸烟”的问题,在所有的被调查者中,有76.2%的被调查者认为学校需要采用一定的措施,而仅有一小部分同学表示不必要或无所谓。在本次调查中,67.3%的被调查者认为,学校应采用禁烟科普教育来帮助学生戒烟;45.3%的被调查者选择了应提倡家长制止;38.9%被调查者认为,辅导员的说服教育对学生的禁烟有促进作用。从调查中可以看出,学校需采取相关措施,来帮助学生进行戒烟活动,定期地进行禁烟科普教育,可让学生正确地意识到吸烟的危害性,从而主动地放弃吸烟。

四、调查结果分析

大学时代往往是独立的标志。由于在中学阶段学校和家长的管制较为严格,且学生面临着严峻的升学压力,所以在初、高中时期学生的吸烟人数较少,吸烟率较低。而当学生们告别充满禁锢与束缚的高中生涯,步人大学后,家长与老师的管教渐渐减弱,与社会的接触越多,得到的自由也越多,使得大学生的吸烟机会也逐步上升。我们的调查证实,大学是吸烟发生率最高的阶段,且随着年级的增长,吸烟率也显著增加。

(一)北京市高校的学生吸烟人数中,男生吸烟率明显高于女生

在本次调查中,男生的吸烟率明显大于女生,这与我国人群总吸烟率男生明显大于女生相吻合。所以,在大学时代,学校应该着力于对男性学生进行健康教育工作,控制男性学生的吸烟人数,有利于降低大学生的吸烟率。

(二)学生吸烟的心理因素和社会因素

在调查中发现,大学生吸烟主要有以下4个方面因素引起:消除烦恼和负面情绪;满足自己对烟的好奇心;证明自己成熟;满足社交需要。大学是学生逐渐步入成熟的重要时期,在大学中,大多数学生可能会经历爱情的失败、交友的烦恼、学业的起伏、事业的不如意等等。为了宣泄这些负面情绪,许多学生都选择吸烟来发泄,并且以此来证明自己已经长大了,成熟了。在大学中,许多学生会选择半工半读,通过业余兼职来提前步入社会,从而来锻炼自己的社会适应能力。而为了适应社会的社交需要,烟往往成为他们交友的媒介,通过这个媒介往往可以使他们彼此之间产生亲切感,继而成为朋友。对此应对他们进行正确的价值观引导,消除大学生对人际交往理解的误区。

(三)生活环境也是影响大学生吸烟的重要因素之一

调查显示,倘若一个学生周围会吸烟的朋友越多,那么他尝试吸烟的几率就会大得多。同伴群体是人的社会化过程中的重要因素,他们之间往往有相近的动机与情感,能找到自我的归属感。所以众多的研究显示,大学生吸烟行为与同伴群体中吸烟人数相处时间成正比。

(四)学校的监管力度是否严格也是影响大学生吸烟的重要因素之一

调查显示,大部分被调查者希望学校能采取一定的强制措施来帮助学生戒烟,这说明大部分学生对学校进行的降低吸烟率的管理工作还是给予支持的。所以学校需采用一定的措施制度,来帮助吸烟者减少吸烟进而停止吸烟。

(五)家庭、学校和社会应注意在大学生中普及心理教育

随着社会价值取向的多元化,导致大学生面临着许多困惑和迷茫,而家庭、学校和社会对于大学生们的选择抱有的期望值也比较高。无论是家庭压力、团体压力,还是竞争成败的压力,对于大学生来说都是在递增的。并且,大学阶段是学生从稚嫩走向成熟的一个重要时期,他们的情绪具有明显的冲动性,加上社会的各种影响,导致大学生的行为主导动机不清楚、意志力不坚定,容易产生困惑与不安的情绪,从而企图通过吸烟行为来满足自己的心理需求及自尊需求。

五、降低高校学生吸烟率的建议

建议学校将不吸烟的学生划分在一个寝室里,这样一来,不吸烟的学生就不会受室友的影响而尝试吸烟。通过加强宿舍管理工作,严格要求学生戒烟,努力创造无烟的生活空间。

建议学校制定相应的规章制度及相应的奖惩措施,严禁学生吸烟。要将吸烟与否和评奖学金、“三好生”等荣誉挂钩,严密监督学生的吸烟行为。

学校应提倡大学生们丰富自己的业余生活,培养自己的兴趣,积极参加体育锻炼或者社团活动,让学生们的业余生活变得丰富多彩,极大地降低学生们因“无聊、空虚”而进行吸烟。

建议学校创建一个戒烟指导中心,对那些染上严重烟瘾的学生进行有效的戒烟指导,利用外部力量促进大学生戒烟的进程,这样就可以降低吸烟人群的数量,控制其规模并使之缩小。

建立反吸烟家校联系制度。学生管理部门要为吸烟学生建立家校联系档案,定期和学生家长联系,向家长反馈学生在校吸烟情况,发挥学生家长的力量,帮助学生戒烟。

(责任编辑:向欣)