用具象化写作指导搭建从思维到表达的桥梁

陆 云,袁 刚

(广西教育学院教研部,广西南宁,530023)

一、思维:感知和表达的纽带

作文难,难在找不到写作素材,或者不知道怎么写;作文效率低,低在教师怕教,学生厌写。改革开放30多年来,众多的研究者和实践者,为何仍然无法从根本上解决作文教学的问题,给广大师生指明一条出路呢?

程少堂说:“这么多作文教学流派,为什么只是各领风骚三五年或顶多十几年,而没有任何一个作文教学流派能独领风骚到今天?自上世纪末到本世纪初这十多年间,作文教学研究为何日渐沉寂?换言之,为什么没有新的有影响的作文教学流派诞生?”他认为,主要是“不少作文训练体系仅仅满足于特定时空条件下的具体的作文教学方式方法的感性总结,缺少理论提升和理论抽象,或者理论抽象不够,因此总结出来的经验和做法缺少普适意义。”[1]

对作文教学研究的文章汗牛充栋,先后出现的作文教学流派如过江之鲫,虽然找出了问题所在,但是,大多数研究并未真正触及作文教学的根本问题。例如,赵东阳指出:“对于作文教学低效益的批判,多年来,人们的关注点集中在作文教学所面对的应试教育环境及根植于这种环境中的非人文性的作文教学理念和教学方法,还有语文教师作文素养的缺失等。在这种批判背景下,如潮的作文教学改革也大多集中于确立作文教学的人文理念以及在这种理念指导下的教学方法,解放学生的灵性、提高语文教师的作文素养等。这种着眼于作文和作文教学外部环境的批判和改革的视角,很少探及作文和作文教学的内在规律以及这种内在规律所决定的作文思维和作文教学的特异性。”[2]

吴立岗教授也赞同“思维是作文的关键”,并指出:“只有充分揭示思维发展的年龄特点,才能确定中小学作文教学的训练形式和策略。”[3]作文思维是作文过程中最复杂、最难以捉摸,同时,又是和情感、语言一样具有独特价值的关键问题。因此,我们认为:写作是建立在精神之上的情感和思维的表达过程。这个过程在思考情感、思想的问题的同时,必须考虑思维的问题,以及思维如何转换为表达的问题。只有探究作文思维的要点、特性和形式,才可能把握作文思维、运用作文思维进行写作。

当代写作思维理论研究了人类的写作思维,认为写作思维是由动力系统、操作系统和控制系统三大系统整合的协调过程。但是,任何写作都不是在抽象的真空状态下进行思维的,而是在十分具体的当下语境状态下进行的。当代写作思维理论强调写作思维与当下语境之间的关系,认为它是被语境高度制约、控制的对话性思维;同时,又强调动力对思维的启动作用,认为写作思维的启动是在有效动力的驱动下被激活起来的意识活动,没有动力的有效驱使,写作思维的“机器”是不能运转起来的,就如同一堆“废铁”。正因为如此,当代写作思维理论十分重视对背景性、空间性、人格性、场性的写作动力的研究,重视写作兴趣的激发和写作意志力的培养。[4]

写作学研究者们对写作思维的深入研究,确实某种程度上揭示了写作过程的思维现象和思维规律,对写作有重要的指导意义。但是,理论离写作实践还有着遥远的距离。且不说那些繁复的理论和生涩的名称难以被众多普通写作者理解和接受,单论一点:是不是有了思维,就能够进行表达、进行写作了呢?不一定。刘勰在《文心雕龙·物色》中说:“情以物迁,辞以情发。”指出写作的本质是“物—情—辞”的双重转化。这个转化的过程不仅仅包含思维的过程,还包含将思维转换成表达的过程。

人的思维活动与语言表达之间既有着密切联系,其组织结构和运作规律又有极大差异。就像刘淼分析的:“其一,表达是线性的,而思维是非线性的。要想用语言把思维表达出来,必须要经过一定的转换,即把存在于脑海中的立体性思维逐一分解,形成便于表达的线性结构。其二,表达具有逻辑性而思维具有跃迁性。表达思维必须要经过一个按照逻辑规程规定的逻辑顺序加工整理规范的转换过程。其三,表达具有交际性而思维却是自足的。思维并不关心对方能否理解, 因而残缺不全者有之,含糊不清者也有之。把这种思维直接反映到作文中显然缺少转换能力。学生作文水平之所以难以提高,作文训练之所以难见成效,关键就在于无视作文进程中的心理转换过程。”[5]刘淼的观点可谓一针见血,触摸到了作文最深处的核心问题。我们认为,作文以感知为起点,以思维为路径,以表达为出口,形成了一个完整的过程。思维,则是承接感知,将感知加以感性化认同和理性化提炼,最后转换为表达的重要纽带。

二、具象化:思维至表达的转换

有了思维,并不等于就会表达,思维到表达之间,还有漫长的路。如何将思维和表达之间的转换完成呢?其心理机制又是什么呢?受到东尼·博赞和巴利·博赞《思维导图》的以有趣的图示方式呈现思维的过程的启发,我们用图示将作文的思维过程呈现如下:

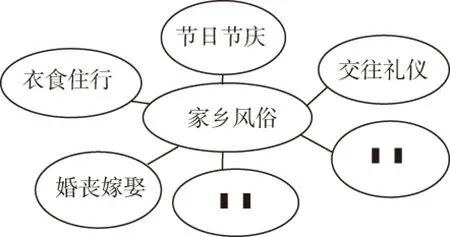

案例:家乡风俗

图1 一级思维发散图

以家乡风俗为思维的出发点,通常会先想到春节、中秋、清明等重大节庆、节日。如果引导学生从不同的角度思考:衣食住行、交往礼仪、婚丧嫁娶,等等,就会打开他们思路,使他们找到多样化的写作素材。将思维用图形的方式呈现出来,既保留了思维的理性,又兼顾了形象性、具象性。这样思考的时候思路会更加清晰,转换为表达的时候,也有了依凭和参照。这一特点在多级思维发散的时候更加显著。例如图2的“我的希望”。

图2 多级思维发散图

希望,是一个开放性话题,但又有一定的方向性。按照从小到大的范围,可以区分为个人生活、社会现象、国家民族、世界甚至宇宙等层面,这是第一级发散。第二级发散以社会现象为例,可以从富裕、文明、自由等角度发散。第三级发散以文明为例,可以从秩序、诚信等角度发散。第四级发散,以诚信为例,可以从帮助他人、和陌生人说话等角度发散。到了四级发散后,绝大多数学生应该都能找到话题和素材了,写作思路也有了基本的雏形。

这种图形的意义首先在于:将抽象、跳跃的思维现象加以整理,使之规整和有序。但如果仅仅如此,仍然无法与表达联系起来,关键在于用图示的方式呈现出来,同时图示和文字的结合,为思维向表达的转换搭起了一座桥梁,使得思维向表达的转换变得可能和容易了。

将思维形象化,是转换的第一步。图示的特点保留了思维的跳跃性,同时具化了思维的抽象性,符合中小学生的心理需求和生理特点。因为,绝大多数中小学生对情感(情绪、情趣、兴趣、趣味)的需求远远大于对系统性、科学性知识的需求,在感性与理性的期待面前,他们往往会先满足感性的期待、感官的需求。儿童和青少年的思维是感性的,喜欢追求新奇、趣味等。思维发散图既有图形的特点,也具有文字的某些特点,在将思维图示化之后,可以再通过文字向表达过渡。

如果加上文章的结构图示,作文的思维过程就将进一步转换成为表达和写作的过程了:

图3 文章结构图

此图在发散的基础上,将思维的结果加以进一步整理,围绕着写作的主题和目标形成表达和写作的基本结构。到这里,表达和写作的基础已经基本奠定好了,可以开始写作了。

思维发散图与结构图,是作文思维转化为表达的重要工具。它既能激发学生兴趣,引导思维,扩散思维,同时又能将思维和语言结合起来,将思维引向语言表达和结构布局,构建了思维向表达转换的心理机制和语言机制,为提高写作能力提供了一条有效的途径。

三、多样化图示符号:兴趣与方法的金钥匙

对于学生,写作理论与方法无疑是抽象的,我们用图示符号将其浅易化、通俗化、生活化,使其为学生所喜闻乐见,每个环节、每个方法能让教师、学生看得见、摸得着,尤其在重点、难点、要点的处理上,借助图示法、符号法、情趣法等,会让师生感觉写作很容易、很有趣。

案例:“凤头”“猪肚”“豹尾”

如果我们约定一条比例线段就是一篇文章,再约定一些基本符号和技法符号(如修辞方法、开头结尾过渡等),则《桂林山水》和《紫藤萝瀑布》两篇课文可以图示如下:

图4 从范文得出行文

图5 从范文得出行文

反之,根据《桂林山水》和《紫藤萝瀑布》的图示,又可以仿写出相类似的文章。如果将原有图示加以变化,则可以写出创新型的作文,如状物、写人、说明等类型的作文。

因为图示符号具有一目了然,看得见、摸得着的直观特点,既有指代性又意味丰富、图简意浓、令人遐思,所以运用图示符号来解释抽象深奥的作文道理是学生容易接受的。当然,图示符号是相对固定的,但运用则应该灵活,就像玩七巧板那样,应该根据表达训练的需要加以调整、变化。更可以因为学生个体差异,重新自由地排列组合(其原理如万花筒),从而写出个性张扬的作文来。

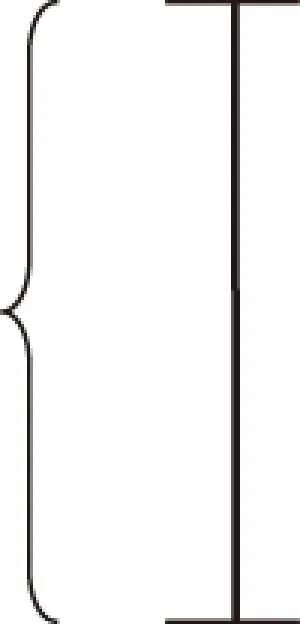

经过总结和整理,我们归纳常见的结构、技法等符号有:

第一类,结构符号。此类符号主要用于表示一篇文章的基本格局、段落层次。

图6 一篇文章的符号

图7 文章段落层次的符号

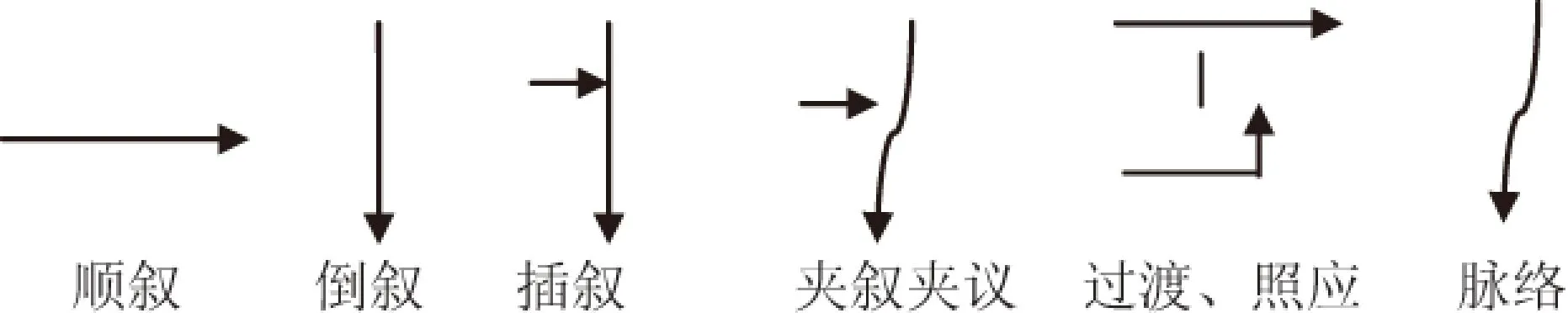

第二类,顺序符号。此类符号主要用于表示记叙的顺序,如顺叙、倒叙、插叙、夹叙夹议,事件的来龙去脉等。如:

图8 顺序符号

第三类,修辞符号。此类符号主要用于表示各种修辞方法。如:

第四类,描写符号。此类符号主要用于表示行文中的各种描写技法。如:

这些符号均鼓励一线师生根据需要自己创造,只要自己能“流通”就行。如果一线师生了解和掌握这些图示符号及其用法,就能收到事半功倍的教学效果。

案例:可爱的小金鱼(作者:农航)。

真好!朋友送我一条小金鱼,这条小金鱼可爱极了!它长得比较肥,全身都长着金红色的鱼鳞,所以,我给它起名叫小红。两只眼睛圆圆的,很明亮,我从来没见它眨眼睛。最惹人喜爱的地方就是它的尾巴,像穿着一条喇叭裙。

它非常好动。整天游来游去,一点儿也不知疲倦。它游动的时候,那条“喇叭裙”就像盛开的一朵莲花;有时我又觉得,它飘飘欲仙,极像一位美丽的仙女在摆弄着婀娜多姿的身姿,动感十足;有时看它,又像一条火龙,在“神龙摆尾”,好看极了!

它很爱干净。有一次我两天没给它换水,它看见我走过来了,尾巴就“扑通扑通”地拍击水面,好像在对我诉说:“主人呀,赶快帮我换水呀,我全身痒极了!快受不了了!”当我帮它换完水后,它就“翩翩起舞”给我看。真是个淘气的小家伙!

它不像别的金鱼那么贪吃。它的肚子饿的时候,我刚放下鱼料,它也跟别的金鱼一样狼吞虎咽。吃饱了,仍用嘴巴碰一碰剩余的鱼料,好像在试探着有没有更好吃的,如果有,它还真“来者不拒”呢!有时,它实在吃不下了,它就把圆圆的鱼料当作“气排球”来吹,真调皮!

你看我的小红有趣吧?它现在成了我形影不离的朋友呢!

这篇文章也可以这样用图示来呈现:

图9 可爱的小金鱼文章图示

用图示符号可以很直观且有趣地呈现这篇习作中的小作者是如何抓住小金鱼的“全身—眼睛—尾巴”等外形特点来描写的,并如何从活动、性情、生活习性来突出小金鱼的特点。图9除了呈现开头、结尾的基本结构之外,还将每一段运用打比方、拟人、动态描写、心理描写等方法通过图示符号清晰而有趣地呈现出来。反过来,在制定提纲、安排结构、选择素材的时候,也可以先预计安排用什么素材、使用什么技法,将思维的过程用图示呈现出来,再按照图示来写作,思维过程就能够轻松地转换为表达了。

综上所述,在写作的“物—情—辞”的双重转化过程中,运用思维发散图与图示符号帮助写作,在图形与文字的有效融合中,既发挥了思维的跳跃性的特点,又具化了思维的抽象性;既能激发思维将之扩散,又能将思维和语言结合起来,将思维引向语言表达和结构的建筑。这种既有趣又有独特作用的方式,构建了思维向表达转换的心理机制和语言机制,搭建了提高写作能力的坚固的桥梁,使得写作变得容易且有趣。

[1] 程少堂.繁荣与遗憾:反思作文教学改革30年[N].中国教育报,2008-02-01.

[2] 赵东阳.论作文思维和作文教学的特异性[J].文科教学探索,2006(10):27-28.

[3] 吴立岗.努力构建义务教育作文教学新体系.[J].小学语文教师,2013(12):28.

[4] 杨秋林.当代写作思维理论给作文教学改革带来的启示和运用[J].社会科学家,2005(5):576-577.

[5] 刘淼.作文教学研究述评[J].学科教育,2003(7):24-27.

[6] 袁刚.图示快速作文法[M].广西师范大学出版社,1994:10-31.