博士生导师在构建和谐导学关系中的作用研究——基于北京市10所高校的调查

冯 蓉,牟 晖

(北京航空航天大学a.高等教育研究所,b.经济管理学院,北京 100191)

一、问题的提出

“和谐导学关系”是指在导师制的培养机制下,导师与研究生之间和睦、融洽,利于师生共同发展、相伴成长的积极关系。导师培养研究生的过程,是以其自身的专业知识、科研经验、思想情感、行为习惯来影响学生的过程。《学记》曰:“善歌者使人继其声,善教者使人继其志。”导师对研究生的指导不仅体现在学术方面,更重要的是对研究生的思想品德、人格修养、学术习惯、科研兴趣,乃至未来的职业生涯选择产生着重大影响。因此,构建和谐的导学关系不仅是深化研究生培养机制改革需要重点加强的工作之一,而且对提高研究生教育质量有重要意义。[1]

本研究以“和谐导学关系”为切入点,以博士生为调查群体,围绕导师与博士生“导”与“学”的互动过程,考察和谐导学关系的影响要素,以及博士生对导师在和谐导学关系中所发挥作用的认识与评价。

二、研究方法

本调查利用分层抽样法选取样本,调查对象为北京大学、北京航空航天大学、北京交通大学、北京理工大学、北京林业大学、中央民族大学、首都师范大学等北京地区10所高校的在读博士生,涉及哲学、经济学、工学、法学、教育学、理学、文学等13个专业。

调查共发放问卷2500份,回收有效问卷2047份,有效回收率为81.9%。调查样本中:25~30岁博士生占主体1341人(65.5%),25岁以下438人(21.4%),30~35岁225人(11%),35岁以上43人(2%);男生1369人(66.9%),女生678人(33.1%);非定向委培类博士生1778人(86.9%),定向委培类博士生269人(13.1%);一年级博士生878人(42.9%),二年级博士生543人(26.5%),三年级博士生319人(15.6%),四年级及以上博士生307人(15%)。

在问卷调查的基础上,本研究对87名博士生进行了深度访谈,以了解影响和谐导学关系的微观因素,考察博士生个体层面对导师指导作用的认识与评价。

对回收有效问卷进行编码整理,运用SPSS for windows V.16.0统计软件进行数据统计处理,统计方法主要为频数分析和卡方检验。

三、导师指导对和谐导学关系的影响

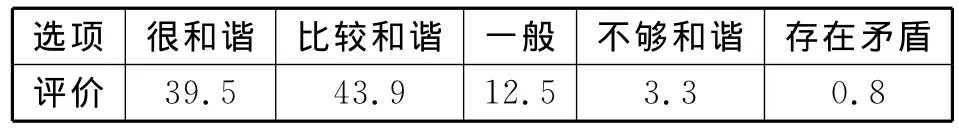

调查结果显示,83.4%的博士生认为与导师的关系“很和谐”或“比较和谐”,12.5%的博士生表示与导师关系“一般”,使用“平淡”、“还行”等词语评价。4.1%的博士生使用“雇佣”、“上下级”、“放羊”、“缺少沟通”、“畏惧”、“冷酷”这样的负面评价,显示导学关系“不够和谐”或“存在矛盾”。(见表1)通过对导学关系正向评价的问卷数据进行分析发现,导师的指导频率、指导方式、指导理念、指导范围是和谐导学关系的影响要素。

表1 博士生对与导师关系的评价 单位:%

(一)指导频率

国外相关研究显示,经常得到导师指导的博士生,完成论文的平均时间为3.4年,3个月接受一次指导的博士生完成论文则需要4.5年,而一年也难得接受一次指导的学生,完成论文的时间为5.8年。[2]说明导师的指导频率对博士生学业进展有着重要影响。本调查结果显示,导师指导频率1~4周/次和5~8周/次,博士生对导学关系和谐程度的评价较高。随着导师指导频率的降低,导学关系和谐程度选择比例下降,“不够和谐”和“存在矛盾”的选择比例明显升高。(见表2)访谈中,博士生们认为定期而有规律的指导能让他们与导师建立稳定而密切的科研指导关系,79.3%的受访博士认为2~6周/次的指导频率最符合他们学术科研进展的需要。

表2 导师指导频率对和谐导学关系的影响 单位:%

(二)指导方式

调查中,导师对博士生的指导方式呈现多样化,其中“一对一面谈”是最常见的方式,占53.4%,小组讨论的方式(包括实验室例会、seminar等)占35.1%,以电子邮件为主要指导方式的占8%,其他方式的占3.5%。深度访谈结果显示,“一对一面谈”是最受博士生欢迎的指导方式,86.2%的受访博士表示他们最期待导师能针对自己的能力特点、学业科研进展情况进行面谈指导,认为“一对一面谈”不仅让他们在学业上得到指导,更是增进他们与导师感情的有效途径。近半数受访博士生认为“小组讨论”的指导方式虽具有促进实验室成员学术交流的优势,但个体的学业科研困惑常不能在此过程中得到充分解决。37.9%的受访博士生表示,尽管目前的指导方式不是他们最为期待的,但考虑到导师事务繁忙、指导研究生数量多,他们对此表示理解。此外访谈发现,电子邮件、短信电话等指导方式多见于导师出国和师生之间存在矛盾的情况。

(三)指导理念

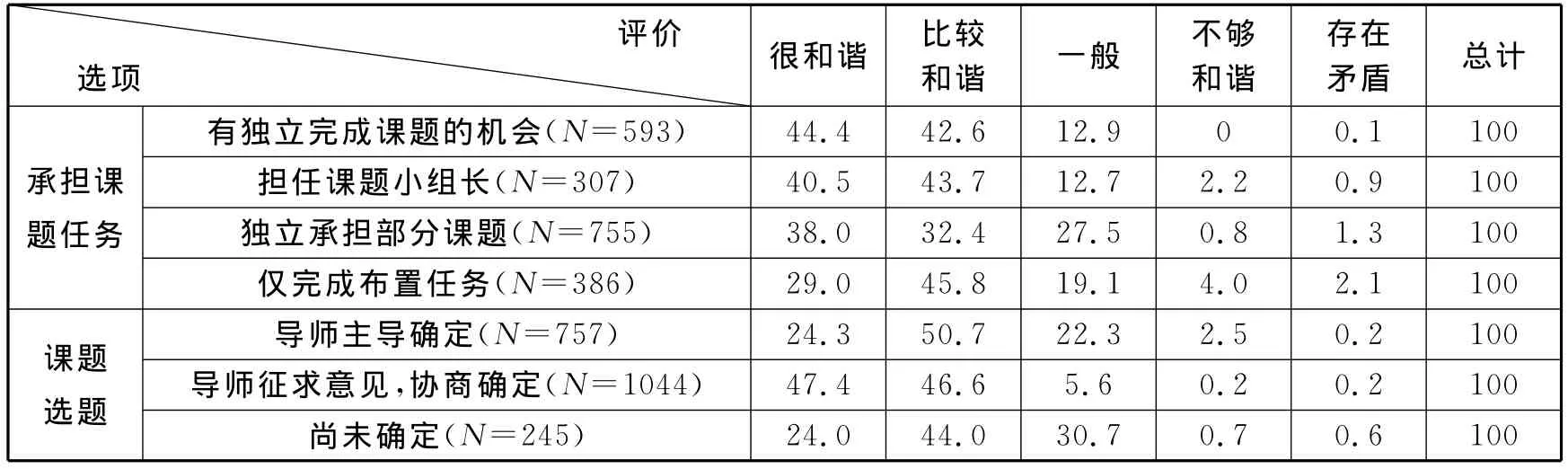

指导理念,是导师在研究生培养过程中对自身和学生主体地位等基本问题的认识,影响着导师对学生的管理和指导风格。调查结果显示,本着“以学生为主体”指导理念的导师更易与博士生保持和谐的导学关系。“以学生为主体”的导师更重视博士生个体的兴趣、能力和需求,在课题任务承担、课题选题等培养过程中充分尊重博士生的主观能动性,给予博士生较大的选择与成长空间。调查发现,在课题任务承担方面,“有独立完成课题的机会”(44.4%)和“担任课题小组长”(40.5%)的博士生的导学关系和谐程度高于“仅完成布置任务”的博士生(29%)。课题选题过程中,“导师征求博士生意见,共同协商确定题目”的博士生对导学关系和谐程度的评价(47.4%)高于“导师主导确定题目”的博士生(24.3%)。(见表3)进一步访谈发现,9.8%的受访博士表示自己的导师在培养过程中只根据课题进度和需要分配任务,重视课题完成情况而忽视对他们综合能力的培养,认为这很大程度上影响了其与导师的关系。

(四)指导范围

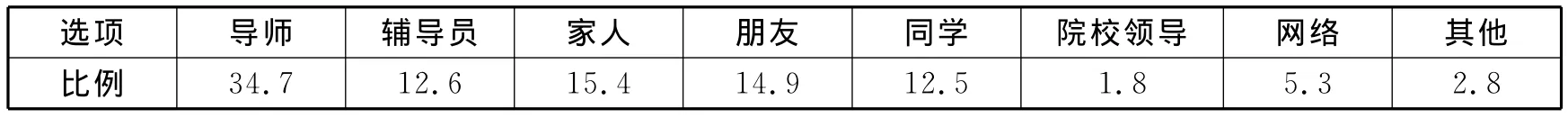

调查显示,在学术科研范围之外,能在博士生思想、生活、就业、发展等多方面给予指导的导师更容易与博士生建立和谐的导学关系。在“博士生求学期间遇到困惑最希望的求助对象”的调查中,逾三分之一的博士生最期望导师给予指导(34.7%),15.4%的博士生向家人寻求帮助,5.3%的博士生通过网络寻求帮助。(见表4)进一步的访谈发现,63%的受访博士生认为自己的导师有着丰富的社会生活经验,他们期待在生涯发展、生活成长方面得到导师的指导。33.9%的博士生表示,自己的导师很重视博士生的全面发展,在出国交流、实习就业、担任社会工作等方面积极创造条件,这使他们从内心感谢导师对自己的鼓励与支持,有效促进了导学关系的和谐发展。

表3 博士生主体性发挥对和谐导学关系的影响 单位:%

表4 博士生求学期间遇到困惑最希望求助的对象 单位:%

四、导师主导作用的发挥

(一)学术指导

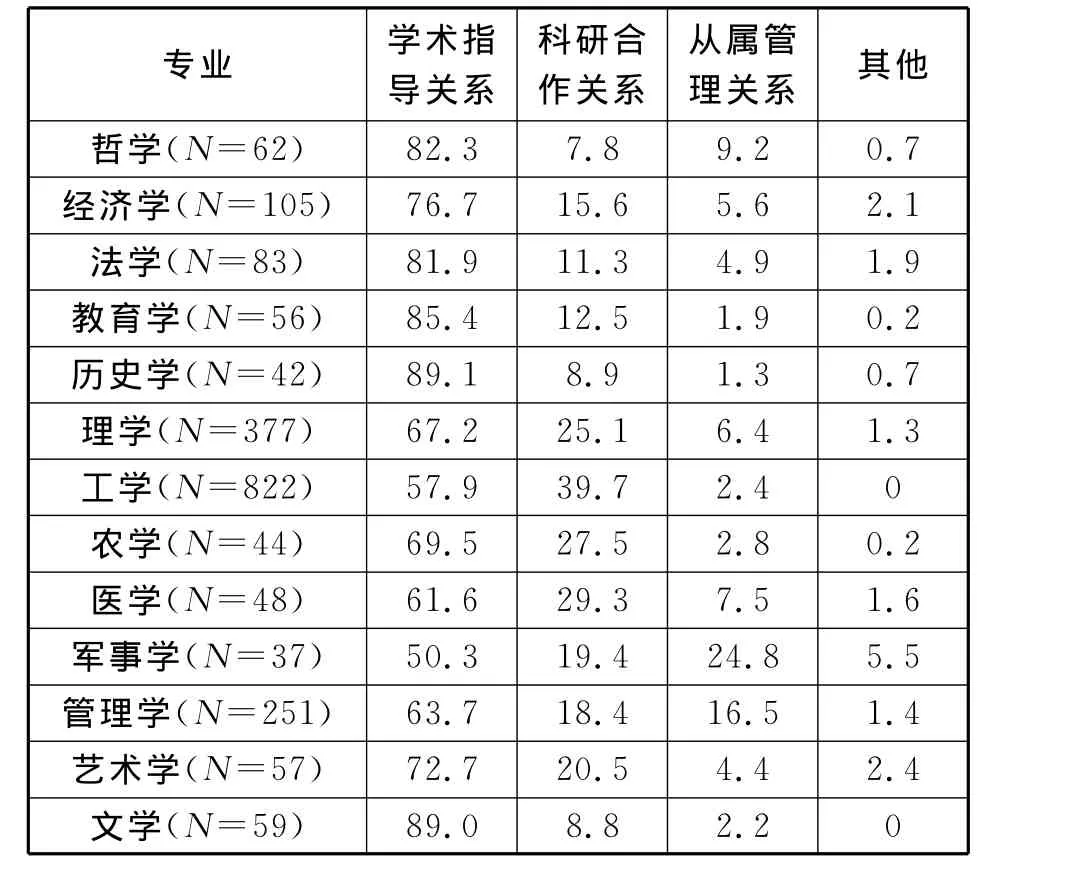

相关研究发现,导师的学术指导是研究生思维特征提升、知识体系构建方面最重要的因素,尤其是研究生在知识体系的构建上,导师的学术指导作用远远大于其他因素的作用。[3]导师与研究生之间的关系在学术指导、学术交流中产生,导学关系的本质是一个体现教育价值和学术价值的关系。[1]调查中,博士生对导学关系本质属性的评价与此结论一致。不同专业博士生较为趋同地认为导学关系的本质属性是“学术指导关系”,其中历史学专业博士生选择比例最高(89.1%)。(见表5)访谈发现,86%的受访博士表示读博的目的是希望在专业上有更深入的进展,导师的“学术魅力”是自己选择导师的主要原因。在他们眼中,导师在专业知识、学术经验、科研能力等方面有着显著的“权威话语权”,研究生们在“探索未知”的求学状态下需要导师的积极引导,导师在学术指导过程中发挥着主导作用。59.1%的受访博士把导师视为“学术榜样”,在学术指导中感受到导师的责任心和敬业态度,并因此对导师心存尊敬与感谢,更愿意“克服学业困难”、“主动沟通”从而与导师保持和谐融洽的关系。16.7%的博士生表示导师因忙于“行政事务”、“职称”、“课题”等而忽视对博士生的指导,学业进展缓慢让他们“后悔读博”、“后悔选择这位导师”,在遇到学业和生活上的困难时认为“导师更无暇给予指导”,对导师缺乏“信任”,较难与导师建立和谐的关系。

表5 不同专业博士生对导学关系本质属性的评价 单位:%

(二)道德培养

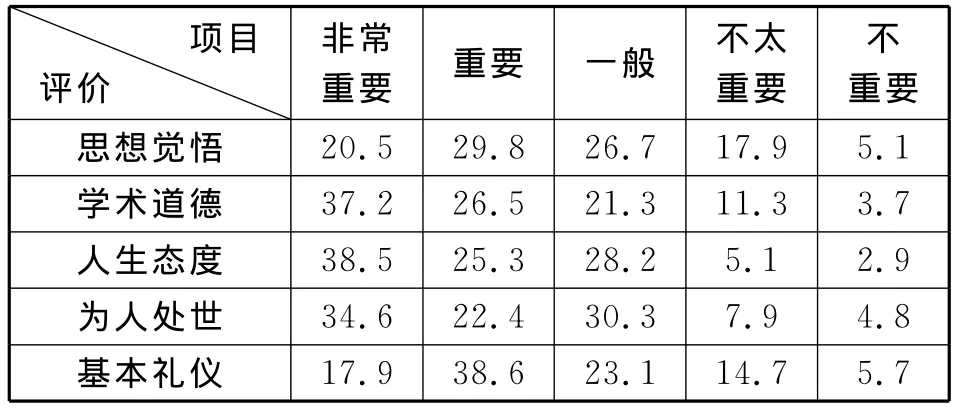

导师与研究生之间“师徒”式关系,决定了他们之间有着密切而经常的接触,也决定了导师具有指导研究生学会做人、学会做事的特殊优势。导师作为惟真求实的师者,既有高深的学问、科学的创新精神,又有丰富的人生经历和治学经验。这些优势和美德,不仅可以感染研究生的心灵,而且还能积极促进研究生道德品质的不断提高和人格的不断完善。[4]调查结果显示,博士生们认为导师在思想觉悟、学术道德、人生态度、为人处世、基本礼仪等方面发挥着影响作用。其中,认为导师在“人生态度”上对自己产生重要或非常重要影响的博士生比例最高(63.8%),“学术 道德”(63.7%)和 “为 人处世”(57%)分别排在二、三位。(见表6)访谈研究发现,25.1%的博士生认为导师对自己的德育培养是通过“谈心”、“思想沟通”、“批评教育”等手段直接发挥作用的,更多博士生(74.9%)认为在日常培养过程中,自己通过与导师的交往,耳濡目染中受到导师的德育引导,从而不断修正自己的品行。如一位受访博士谈到:“在与导师接触的过程中,深刻感受到导师对待学生和周围同事的真诚与宽厚,对待教学和科研工作的认真与严谨,从内心希望成为像导师那样的人……”。64%的受访博士表示,与导师在一起时间越长就越能感受到导师的师德与品格,他们对具有高贵品德的导师怀有更多敬意。

表6 博士生对导师道德培养影响作用的评价 单位:%

(三)生涯引导

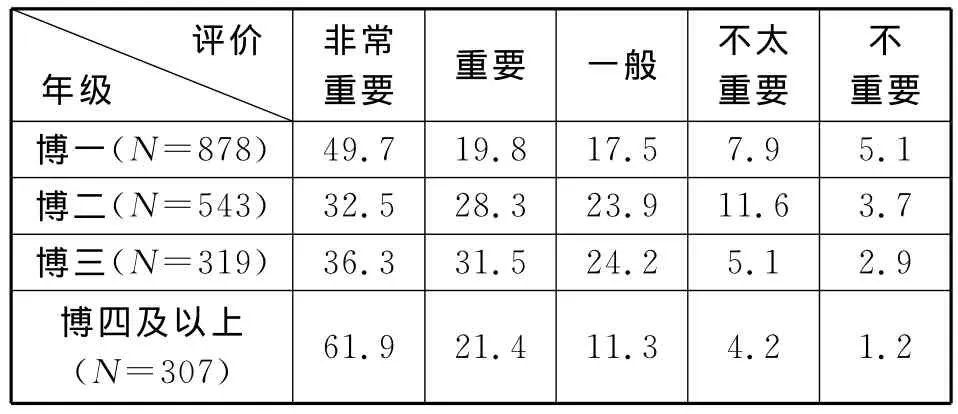

生涯理论认为,个体的生涯发展是有导向性的。舒伯的生涯发展理论中,24~30岁是个体生涯从探索期走向建立期的过程。[5]这正是大多数高校博士生所处的年龄段。调查发现,一年级博士生中认为导师对其生涯引导有着“非常重要”或“重要”作用的占69.5%,随着年级升高,四年级博士生中这一比例升至83.3%。访谈中,受访博士们表示,跟随导师时间越长,导师对其生涯引导的影响就越大。他们认为导师对其生涯引导的作用主要有两个方面:一是学术生涯的选择。半数以上的受访博士生表示,导师的学术生涯对自己有很大影响,是导师让自己体会到科学研究的乐趣,并因此选择继续攻读博士;二是职业生涯的引导。76%的受访博士表示,导师曾根据自己的工作生活经历对他们的未来择业给予过指导,特别是在地域选择、工作属性、岗位类型等方面提出自己的建议,在很大程度上帮助他们明确了职业发展方向。

表7 博士生对导师生涯引导作用的评价 单位:%

(四)情感支持

本研究视野下的情感支持,是对导师在研究生培养过程中,对研究生给予精神鼓励、情绪疏导、心理支持的概括。调查中,94.6%的博士生表示导师在培养过程中的情感支持,对他们克服各种困难顺利完成学业发挥着重要作用。在对“导师在哪个方面给你最大的情感支持”的评价中,学业困难(32.4%)、发展困惑(24.1%)和人际矛盾(18.3%)排在前三位。此外,少数学生表示在“生病”、“家庭变故”、“自然灾害”等情况发生时,导师在精神和物质上及时给予他们的支持帮助他们度过了最难熬的日子。访谈中,69.2%的受访博士表示导师的情感支持拉近了导学之间的关系,在此过程中导师不仅是学术引路人,更是指引生活航向的前辈。

表8 博士生对导师情感支持作用的评价 单位:%

五、结语

通过调查,本研究发现导师在和谐导学关系的构建过程中发挥着主导作用。在研究生培养过程中,尊重学生兴趣、能力、发展需求,重视学生综合素质培养,关心学生思想生活,具备良好师德修养的导师更易与学生建立和谐的导学关系;相反,忽视学生能力培养,缺乏与学生主动沟通,指导行为被动的导师与学生的关系受到制约。根据实证研究的结果,提出如下几点对策建议:

(一)建立“导师-博士生”双向考评体系

本研究重点探究导师在构建和谐导学关系过程中的作用,但并不认为和谐的导学关系只依存导师作用的发挥。导学关系的构建是一个双向互动的过程,博士生对导学关系的认识和态度也对导学关系有着重要影响。调查发现,受调查博士生中有47.2%“每天投入学习科研的时间不足6小时”,18.4%的博士生“不愿意参与难度大的课题,只希望早点毕业”,个别博士生因在校外做兼职而严重影响学业。博士生投入学习科研时间不足,学习态度不端正、缺乏刻苦钻研的求学意识等因素直接影响了和谐导学关系的建立。当前,许多高校都建立了针对导师的考核制度,鼓励研究生参与评教。本研究建议也应制定更为完善的博士生考核评价体系,由导师负责对博士生的学业进度、科研能力、学习态度等进行考评,并将考评结果与博士生奖助学金挂钩,引导博士生将主要时间和精力用于学习科研。

(二)建立导学沟通技巧培训平台

研究认为,在导师发挥主导作用的同时,博士生应积极与导师沟通,主动获得导师的指导。学校可建立相关讲座或课程,引导博士生对于导师与自己的指导关系形成正确预期,并发挥自身的主动性。国外高校在此方面有所尝试,如新西兰奥克兰大学《Doctoral skills program》注重提高博士生在学习、组织、人际交往和自我管理方面的能力,这些能力在很大程度上决定了博士生能否处理好各种学业关系,特别是构建与导师的和谐关系。[6]此外,学校应搭建平台,加强新任博士生导师培训,培训内容可包括如何科学督促研究生科研进展、如何与研究生有效沟通、如何协助处理危机事件等。还可通过政策解读和案例分析,明确导师教书育人的岗位职责,为导师提供研究生培养过程中的政策咨询和服务。

(三)构建并完善导师指导信息平台

研究发现,对导师指导满意度低是导学关系不够和谐的一个重要原因。在现有培养环节中,尽管入学前导师与博士生有互选的自由,但由于时间短、接触少,导师与博士生之间缺乏深入了解。而一旦选定导师,更换的可能性不大,容易对双方都带来不良的影响。访谈发现,有些学生在报考博士时,对导师最新科研方向缺乏了解,入校后发现导师的研究内容与自己兴趣点不一致。还有少数博士生,攻读博士过程中发现自己的研究方向与所期待的就业目标相去甚远。84.3%的受访博士表示在报考博士选择导师的过程中,缺乏全面了解导师指导情况的信息平台。他们只能在学校或学院的网页上尽可能多地搜索导师信息。因此,可尝试构建并完善导师指导信息平台,让博士生在报考环节能够有机会了解导师近年来的教学科研情况、指导博士生数量、担任行政职务情况、所培养博士生毕业情况、就业去向等详细信息,增强研究生对所选导师的了解,如可鼓励博士生导师建立个人网络主页等。同时也可加强导师在录取环节对研究生的考察力度。在博士生与导师关系出现问题时,可为博士生配备副导师,增加“多对一”、“多对多”等指导模式,从而保证博士生人才培养质量。

致谢 本文的问卷调查由《培养机制改革视域下的研究生师生关系研究》课题组共同完成,对相关高校同仁的大力配合与支持深表谢意。

[1]张静.导师与研究生之间的和谐关系研究[J].中国高教研究,2007,(9):19-22.

[2]符娟明,迟恩莲.国外研究生教育研究[M].北京:人民教育出版社,1992:293.

[3]朱红,等.我国研究生创新能力的现状及其影响机制[J].高等教育研究,2011,(2):74-82.

[4]李祖超,王夏璐.导师主导的研究生德育模式探究[J].国家教育行政学院学报,2009,(4):65-68

[5]金树人.生涯咨询与辅导[M].北京:高等教育出版社,2007:77.

[6]胡晓阳,贾爱英.博士生培养过程中和谐指导模式的构建——基于对北京大学在校博士生的调查[J].学位与研究生教育,2012,(3):1-6.

——王永平教授

——陈桂蓉教授

——拜根兴教授