持续质量改进在多重耐药菌感染控制中的应用

荣丽娟,钟振锋,萧帼穗,王 宏,杨洁炜

(中山市人民医院,广东 中山 528403)

多重耐药菌 (multidrug-resistant organism,MDRO),主要是指对临床使用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌[1]。多重耐药菌感染是指患者出现临床感染症状、体征,如发热、咳痰、脓性分泌物等,且有关标本送检其微生物检测结果报告多重耐药菌。多重耐药菌问题日益严重,已成为医院感染最主要的致病菌,“超级细菌”在世界各地不断增长,给医疗机构带来极大挑战。多重耐药菌所造成的人力和经济花费巨大,可导致患者的住院时间延长,治疗费用增加,病死率升高[2]。卫生部2011年1月颁发了《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南(试行)》(下称指南),要求各医疗机构要重视和加强多重耐药菌的医院感染管理,有效预防和控制多重耐药菌在医院内的传播,保障患者安全。持续质量改进(continuous quality improvement,CQI)是一套广泛应用于质量管理的标准化、科学化循环管理体系,更注重过程管理。目前我国等级医院评审重点关注医院各项工作的持续质量改进。我院将持续质量改进应用于多重耐药菌感染控制中,取得了一定效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究将每日微生物室报告的新发多重耐药菌病例作为研究对象,2012年8月—2013年7月,多重耐药菌感染(包括院前与院内感染)患者658例,其中男355例,女303例,年龄25~93岁。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染患者257例,多重耐药/泛耐药鲍曼不动杆菌感染患者295例,耐亚胺培南铜绿假单胞菌感染患者106例。主要分布于ICU、神经外科、烧伤科、康复医学科、呼吸内科等,与文献近年来多重耐药菌在ICU频繁出现,多重耐药菌的感染与重症监护病房患者死亡率密切相关报道一致[3]。ICU内多重耐药菌医院内感染率为4.7%(总患者数7 352例),神经外科多重耐药菌医院内感染率为4.6%(总患者数1 122例),烧伤科多重耐药菌医院内感染率为4.2%(总患者数486例),康复医学科多重耐药菌医院内感染率为3.9%(总患者数785例),呼吸内科多重耐药菌医院内感染率为3.1%(总患者数1 790例)。

1.2 应用持续质量改进的管理方法

1.2.1 组建质量改进小组 成立多重耐药菌感染管理小组,在各科室医院感染监控小组基础上进行扩充,将高年资医生、护理组长纳入小组成员,明确小组成员职责,医院感染管理科直接参与并监督指导工作。

1.2.2 查找问题 按照卫计委 《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南(试行)》自行设计调查问卷,通过发放并填写调查问卷 (内容有多重耐药菌基本知识、相关防控措施执行情况等)、随机抽考、暗访等形式,调查2012年8月—2013年1月各科室多重耐药菌感染患者医院感染防控措施落实情况。调查结果显示,91.4%的患者设置了床边或单间隔离,手卫生执行率为61.9%,医疗用物专用率为57.6%,清洁消毒工作合格率为70.2%,防护用品执行率为50.5%,医疗废物处理合格率为84.3%。

1.2.3 原因分析 针对上述调查问题进行原因分析:(1)床边或单间隔离条件欠佳。卫计委《指南》要求多重耐药菌感染患者尽量选择单间隔离,没有条件实施单间隔离时,应当进行床旁隔离,有隔离标识。本次调查床边或单间隔离只有91.4%。调查组发现有11例多重耐药菌感染患者因医生未开医嘱而导致护士未设置床边隔离及标识,6例多重耐药菌感染患者因转科过程中值班护士未认真交接而未及时设置床边隔离,17例普通病区多重耐药菌感染患者因护士长担心病房家属不理解引发医疗纠纷而暂未设置床边隔离标识。(2)手卫生执行依从性不好。《医务人员手卫生规范》要求在直接接触患者前后、进行无菌技术操作和侵入性操作前,接触患者使用物品或处理其分泌物、排泄物后,必须洗手或使用速干手消毒剂进行手消毒。本次调查手卫生执行率只有61.9%。与医务人员手卫生意识、手卫生基本知识掌握不足、设施及设置不便等有关。(3)医疗用物无法做到专人专用。卫计委《指南》要求与患者直接接触的相关医疗器械、器具及物品(如听诊器、血压计、体温表、输液架等)要专人专用,不能专人专用的医疗器械等物品,在每次使用后擦拭消毒。本次调查医疗用物专用率为57.6%。各ICU医疗用物专用基本达到要求,普通临床科室因环境条件限制、床位有限、工作压力及强度大、医院感染防控意识差等导致。主要为普通临床科室的血压计、输液泵、听诊器等混用较多。(4)清洁消毒工作执行不到位。卫计委《指南》要求使用专用的抹布等物品进行清洁和消毒,对医务人员和患者频繁接触的物体表面采用适宜的消毒剂进行擦拭、消毒。本次调查清洁消毒工作合格率只有70.2%。与护士及保洁员的医院感染防控意识、责任心、工作量大、监督检查力度等有关。(5)防护用品使用意识薄弱。卫计委《指南》要求接触多重耐药菌感染患者的伤口、分泌物等时,应当戴手套,必要时穿隔离衣。本次调查防护用品执行率只有50.5%。普通临床科室医护人员个人防护意识较薄弱,近距离操作如吸痰、插管等医务人员防护不足,与工作繁忙、防护用具配备不足、取用不便有关。(6)医疗废物处理不严格。卫计委《指南》要求多重耐药菌感染患者诊疗过程中产生的医疗废物,应当按照医疗废物有关规定进行处置和管理。本次调查医疗废物处理合格率只有84.3%。与病区保洁员、医废收集员知识缺乏有关。

1.2.4 制定目标 多重耐药菌感染管理小组按持续质量改进的管理原则,在日常工作中进行指导与监督。将持续质量改进活动目标定为,医院感染病原菌中的多重耐药菌分离率及多重耐药菌病例中医院内感染构成比均下降,床边或单间隔离、医疗废物处理合格率达100%,手卫生执行率、医疗用具专用率、清洁消毒工作合格率、防护用品执行率达85%以上。

1.2.5 实施质量改进措施

1.2.5.1 组织培训 在全院医疗质量管理大会上,针对2012年8月—2013年1月多重耐药菌监控及院感存在问题进行分析反馈,科室主任、护士长组织科内培训、学习,医院感染科将多重耐药菌防控相关知识资料挂网,供全院工作人员学习与查阅。

1.2.5.2 更新完善制度,统一收费标准 根据日常监控及调查结果,进一步修订多重耐药菌感染的控制工作流程。调查了解临床科室多重耐药菌病例收费现状及需求,经多部门沟通协调,2013年3月规范了全院多重耐药菌患者的临床收费问题,对其多重耐药菌感染患者开具“特殊疾病护理”医嘱,有助于提高临床医护人员落实多重耐药菌防控措施的积极性。

1.2.5.3 人性化设置隔离单元 病情危重、感染复杂的多重耐药菌患者要求单间隔离,普通多重耐药菌患者实施床边隔离。根据调查结果及临床需求重新制作了多重耐药菌隔离标识,考虑医护人员、患者及家属适应与接受程度不同,分别制作了ICU与普通病房的多重耐药菌隔离标识。对多重耐药菌感染患者或定植患者,要求在标准预防的基础上,实施接触隔离措施:如听诊器、血压计、输液泵、体温计等用物要求专用,不能专人专用的用物在每次使用后必须消毒。条件允许下可考虑使用一次性吸痰器、吸氧装置等一次性用物。医务人员对患者实施诊疗护理操作时,将高度疑似或确诊多重耐药菌感染患者或定植患者安排在最后进行,做好个人防护。

1.2.5.4 提高医务人员手卫生依从性 在此期间启动手卫生宣传活动,在全院发出手卫生倡议,邀请省专家传授耐药菌防控及手卫生相关知识,发动手卫生先进科室分享医院感染控制及手卫生经验,同时通过宣传展栏普及患者及其家属的手卫生及感染控制基本健康知识,各科室通过早交班、业务学习等方式进行手卫生知识培训并记录,营造良好的手卫生及感控氛围。

1.2.5.5 加强清洁和消毒工作 用500 mg/L含氯消毒剂擦拭消毒物体表面。抹布、拖布专用,使用后必须用500 mg/L含氯消毒剂浸泡消毒处理。医疗废物放置在专用黄色垃圾袋中,有标识,用防渗漏密闭容器运送。多重耐药菌感染管理小组成员进行日常工作的监督与指导。

1.3 效果评价 通过监督检查、暗访、访谈、填写调查问卷等考查临床医务人员对多重耐药菌患者各项医院感染控制措施的落实情况,通过院感监控资料分析院感病原菌的多重耐药菌分离率及新发多重耐药菌病例的医院感染构成比。

1.4 统计学分析 采用SPSS 13.0进行统计分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 医院感染病原菌的多重耐药菌分离率比较 多重耐药菌分离率为某一菌株中分离出多重耐药菌的比率。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌分离率从持续质量改进前(2012年8月—2013年1月)39.7%下降至持续质量改进后(2013年2—7月)36.5%;多重耐药/泛耐药鲍曼不动杆菌分离率从持续质量改进前64.8%下降至62.7%;耐亚胺培南铜绿假单胞菌分离率从持续质量改进前18.4%下降至14.1%。持续质量改进前后多重耐药菌分离率呈下降趋势。

2.2 多重耐药菌病例中医院感染构成比的比较持续质量改进后全院新发多重耐药菌感染病例262例(包括院内与院前感染),院内感染多重耐药菌为53.8%(141/262);持续质量改进前全院新发多重耐药菌感染病例396例(包括院内与院前感染),院内感染多重耐药菌为66.4%(263/396)。开展持续质量改进前后比较,多重耐药菌的医院感染率明显下降(χ2=10.56,P<0.05)。 持续质量改进后其中医院内感染耐甲氧西林金黄色葡萄球菌40例(院内与院前总感染90例,构成比为44.4%),其院内感染构成比从持续质量改进前59.9%(100/167)下降至44.4%;医院感染多重耐药/泛耐药鲍曼不动杆菌79例(院内与院前总感染133例,构成比为59.4%),其院内感染构成比从持续质量改进前72.2%(117/162)下降至59.4%;院内感染耐亚胺培南铜绿假单胞菌20例 (院内与院前总感染39例,构成比为51.3%),院内感染构成比从持续质量改进前68.7%(46/67)下降至51.3%。

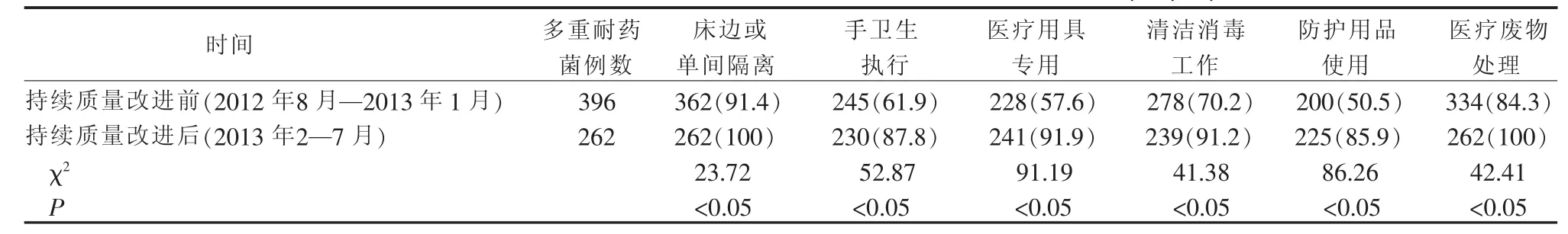

2.3 持续质量改进前后各项医院感染控制措施执行情况比较见表1

表1 持续质量改进前后各项医院感染控制措施执行情况比较(例,%)

3 讨论

3.1 应用持续质量改进方法有效降低了多重耐药菌的医院感染率 通过调查分析找出临床科室对多重耐药菌感染患者医院感染控制措施落实存在问题,如部分医务人员多重耐药菌医院感染控制意识较差、多重耐药菌相关基础知识掌握不全,运用持续质量改进管理方法,通过全院监控反馈引起各级医务人员重视,同时组织培训学习,以提高临床医务人员多重耐药菌防控意识;发生多重耐药菌病例医生与护士未及时沟通,从多重耐药菌制度与流程上进行改进与完善;针对隔离单元设置未落实问题,通过现场了解及临床沟通,根据各科室特点及需求制作相应的隔离标识便于临床切实落实到位;为进一步提高各科室手卫生依从性及执行率,特别开展了手卫生系列活动,尤其加强了监督考核工作,使得人人掌握,人人执行;在日常清洁与消毒工作中,对保洁工人进行实操模拟培训与考核,对护理人员消毒工作加大了抽检项目及督查力度,从以上各方面进行干预与持续质量改进,多重耐药菌感染患者得到及时有效的诊治,使多重耐药菌防控管理工作更加合理化、规范化、程序化,降低了多重耐药菌的医院感染发生及传播,避免多重耐药菌在医院内的暴发和流行。实施持续质量改进后,多重耐药菌分离率及多重耐药菌医院感染构成比较持续质量改进前均呈下降趋势。但手卫生执行及医务人员自身防护问题仍需不断改进。

3.2 应用持续质量改进方法有效提高了临床科室对医院感染控制措施的执行力 多重耐药菌一旦进入医疗机构,耐药菌株的传播和持续存在取决于2个因素:一是存在易感人群、抗菌药物使用的选择性压力、来自大量定植或感染患者潜在的传播增加;二是感染预防控制措施遵守与实施的效果[1]。因此,临床科室感控措施的执行力在多重耐药菌防控中起着非常重要的作用。在全院医疗质量管理大会上,针对多重耐药菌防控问题进行专题培训,各临床科室多重耐药菌防控意识显著提高,在监督检查中临床护理人员基本能掌握多重耐药菌基础知识及报告制度与流程,保洁员配合科室做好多重耐药菌患者的保洁工作,持续质量改进实施过程中,临床医护人员积极配合并认真执行正确的手卫生措施、维持清洁的环境、使用接触隔离以及注意个人防护等,多重耐药菌防控工作取得一定成效。

[1]中华人民共和国卫生部.卫办医政发[2011]5号:卫生部办公厅关于印发 《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南(试行)》的通知[EB/OL].[2013-08-15].http://www.110.com/fagui/law_374648.html

[2]胡必杰,宗志勇,顾克菊,等.多重耐药菌感染控制最佳实践[M].上海:上海科学技术出版社,2012:1.

[3]陈细秀,周笑芬,全清霞,等.ICU多重耐药菌感染患者应用替加环素治疗的不良反应监护[J].护理学报,2012,19(11A):59.

[4]高 玲,邓 静,李 艳,等.PDCA循环用于低年资护士管理提高手术室工作质量[J].护理学报,2011,18(10A):35-37.

[5]卫生部医院感染控制专业标准委员会.医院隔离技术规范WS/T313-2009[EB/OL].[2013-08-15].http://www.docin.com/p-56456752.html

[6]车 莹,王 卫.持续质量改进在医院感染管理中的应用[J].中华医院感染学杂志,2011,21(20):4296-4298.