超早期溶栓治疗脑梗塞26例临床观察

江西省樟树市人民医院,江西 樟树 331200

急性脑梗塞是一种常见的临床疾病,近些年临床治疗一般采用溶栓疗法,取得了较好的疗效。国内外医学界针对不同的溶栓药物进行了研究,得到了广泛的临床和理论依据,然而多数实验仅对急性脑梗塞溶栓治疗早期及远期预后的疗效进行了分析与讨论,缺乏对超早期治疗机制的研究。本院临床上使用尿激酶静脉及动脉溶栓对超早期脑梗塞患者进行治疗,疗效明显,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2011年至2013年入院治疗的超早期脑梗塞患者51例,其中,男30例,女21例;年龄在17~76岁,平均年龄为(40.34±3.65)岁。实验组26例进行溶栓治疗,其中男15例,女11例,平均年龄为(40.56±4.11)岁;对照组25例进行常规治疗,其中男15例,女10例,平均年龄为(41.02±5.82)岁。51例脑梗塞患者均符合我国规定的脑梗塞诊断依据[1],且使用CT检测确诊。需要注意的是本文超早期患者是指6h以内的急性缺血性脑卒中患者,51例患者均符合以上要求。两组一般资料对比无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 实验组26例采用溶栓药剂治疗,其中静脉溶栓治疗17例,按照体重和年龄确定药量,在100ml的浓度为0.9%的生理盐水中加入70~100万U的尿激酶,在治疗半小时内静脉注射,确保注射时间以及药量的准确。其余9例患者使用动脉溶栓治疗,在50ml的浓度为0.9%的生理盐水中加入50~80万U的尿激酶,半小时内颈动脉注射完毕,并且按照患者的体重和年龄决定药量。26例患者溶栓治疗完毕之后入住神经内科病房,进行脑梗塞常规护理,医护人员要做好脱水、扩溶以及血压监控等基础护理,特别要注意治疗半个月内禁止神经保护剂、抗血小板药物、抗凝剂以及降纤药等药物的使用。

对照组25例采用常规治疗,治疗期间禁止使用神经保护剂、抗血小板药物、降纤药物及抗凝药物。

1.3 疗效指标 ①欧洲卒中评分ESS:对患者治疗前后24h以及治疗三个月后的情况做出ESS评估,3个月远期评估达90分及以上为疗效良好,达到临床治愈水平[2]。②Barthel指数:对患者治疗后3个月的日常生活能力进行评估,90分为临床治愈分界点[3]。③Rankin评分:患者的整体神经功能量表进行具体评估,无神经功能障碍的患者为0分,极轻微的神经功能障碍但不影响患者的日常生活的为1分,0分或1分判定为临床治愈[4]。

1.4 统计学方法 数据使用SPSS18.0检测,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 溶栓治疗的并发症情况 实验组26例经过溶栓治疗24h后病情加重的有5例,同时患者的ESS评分有所降低,针对病情加重的3例患者进行CT检测,检测结果显示:梗塞灶内出血的有2例;没有明显出血的有2例,动脉静脉溶栓各1例;剩余3例未进行CT扫描;出现非脑部出血的有3例,其中穿刺部位大片瘀斑的有2例,一过性血尿的有2例,自行好转的有3例。对照组早期病情加重的有1例,无出血表现,二组病例均无死亡。

2.2 远近期疗效对比 治疗后24h两组评分相比无显著差异,治疗后3月治疗组ESS评分显著高于对照组,有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗效果ESS评分对比分)

注:与对照组比较,*P<0.05。

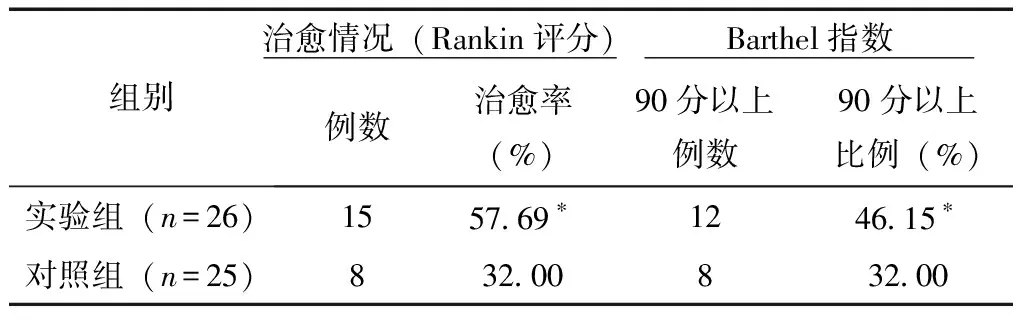

2.3 Barthel指数和Rankin评分 按照Barthel指数和Rankin评分,3月随访溶栓组26例中有15例达临床治愈,对照组25例中治愈8例,比例分别为57.69%和32.00%;ESS评分90分以上溶栓组12例,对照组8例,分别为46.15%和32.00%。两组数据差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者3个月后随访治愈情况对比

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

通过对超早期溶栓治疗后的早期预后和远期预后的研究,溶栓治疗后24h溶栓治疗组ESS评分增加值比对照组高,但二者差异无统计学意义,然而治疗3月以后的远期

预后则显示出两组差异有统计学意义(P<0.05)。用Barthel指数和Rankin评分对溶栓组和对照组患者发病后3月进行评分,溶栓组治愈率达57.69%,对照组治愈率为32.00%;按ESS评分两组治愈率分别为46.15%和32.00%,本实验也与NINDS结论符合:理论上溶栓治疗无神经功能障碍或轻度神经功能障碍和常规治疗疗效相比,溶栓治疗效果明显,并且具有12%绝对优势。但是本次实验数据有限,统计数据差异不明显。

本次实验证明:溶栓治疗远期效果显著,早期效果不明显。临床研究表明:部分患者经过溶栓治疗后,血管阻塞减轻,并且获得再灌注,但获再灌注的神经细胞或者神经元仍然处于电衰竭以及电静息的状态,难以恢复其生理功能,可能需要几周时间才能逐渐恢复正常。这种情况和心肌顿抑相类似,其特点是暂时丧失功能,同样需要一段时间的恢复时期;也有人称为脑顿抑,是动脉闭塞后早期的自发性或诱导性再灌注暂时丧失功能,而不是彻底死亡。顿抑是一种亚致死状态,与缺血性梗塞后并不相同,组织血流量和正常组织没有差异。因此,脑梗塞超早期溶栓治疗效果确实比不上远期预后恢复疗效。

总之,超早期脑梗塞使用溶栓治疗具有一定疗效,但是存在缺血性神经元顿抑情况,短期效果不明显,经过一段时间恢复,远期效果显著,在临床上具有研究价值,值得进一步研究。

[1]李海威,杨志辉.超早期静脉溶栓治疗急性脑梗死[J].中国医师杂志,2012,2(22):94-95.

[2]朱银花,阚鲁,孙敏,等.超早期溶栓治疗急性脑梗塞的观察与护理[J].医药前沿,2012,2(34):220.

[3]唐晓辉.尿激酶与重组组织型纤溶酶原激活剂超早期静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效和安全性比较[J].中国医师进修杂志,2012,35(25):59-61.

[4]薛金岭.尿激酶在颈内动脉系统脑梗塞患者早期静脉溶栓治疗的应用研究[J].亚太传统医药,2011,7(9):67-68.