中国对印度的商品出口现状分析

张建红 Haico Ebbers 范煦阳◎

中国对印度的商品出口现状分析

张建红 Haico Ebbers 范煦阳*◎

随着中印经济的高速增长和全球化进程的不断深入,两国在国际市场上的地位迅速提高。在此背景下,两大邻国之间的贸易从理论上来看也应该得到相应的发展和深化。然而,本文通过对1992年以来中国对印度出口数据的分析发现,尽管过去20年中国对印度的出口绝对量增长很快,但是从相对量来看,中印双边贸易强度一直低于其它主要贸易伙伴,近年来甚至有中国对印度出口不断乏力的趋势。文章进一步分析了中国对印度的出口结构和贸易成本并发现,导致对印度出口乏力的主要原因有:出口契合度低、产业内贸易低、贸易成本下降的空间有限等。

出口强度 出口契合度 产业内贸易 贸易成本

一、前 言

中国和印度是当今世界上人口最多且经济高速增长的国家。随着两国外向型经济的发展和市场化改革的深入,他们在世界经济中的地位不断提升,在国际市场上的作用不断加强。很多跨国公司都将中国和印度作为进一步开拓和发展的重点国家。同时,已经有不少国内外的学者对两国的贸易进行了比较研究。其中两国在国际贸易中的竞争性与互补性受到了广泛的重视①万广华、M.S.Qureshi、伏润民:《中国和印度的贸易扩张:威胁还是机遇?》,载《经济研究》,2008年第4期,第66页;汤碧、陈佳:《中印机电产品贸易的互补性和竞争性分析》,载《亚太经济》,2012年第5期,第65页;成蓉、程惠芳:《中印贸易关系:竞争或互补——基于商品贸易与服务贸易的全视角分析》,载《国际贸易问题》,2011年第6期,第85页。。也有学者对两国的双边贸易关系,比如贸易发展趋势、商品结构、贸易保护等进行了探讨②李京梅、于焕焕:《印度对华贸易保护新趋势及原因分析》,载《北方经贸》,2011年第11期,第8页;Wu,Y.,Zhou,Z.,“Changing Bilateral Trade between China and India”,Journal of Asian Economics,Vol.3,No.17,2006,pp.509-518;王捷、齐颖妮:《印度对华贸易摩擦产生的内在机制与对策研究》,载《国际贸易》,2011年第12期,第52页。。但是从中国的角度分析印度市场的研究还比较有限。本文运用1992—2012年的贸易数据,深入分析中国对印度商品出口的趋势和问题。

在过去的30多年里,中国的出口贸易得到了迅速增长,成为中国经济增长的重要动力。从出口的区域分布来看,发达国家在中国的出口比重一直是占绝对多数。但自1992年开始,发达国家的比重开始下降,发展中国家的比重开始稳步增长。亚洲发展中国家的比重增长较慢,但近几年尤其是金融危机以来的增长显得十分强劲(见图1)。这说明当欧美市场受经济衰退影响而萎缩的时候,亚洲发展中国家对中国产品的需求仍然比较稳定。与此不同的是,印度市场在1992年之后增长一直十分迅速,但近几年的发展明显放慢(图2)。

根据IMF公布的数据,2012年中国对印度的出口为477亿美元,比上一年下降了5%。而同期印度的总进口值为4904亿,比上一年增长5%。印度以其众多的人口和快速的发展一直被认为是当今国际市场上最具有潜力的经济体之一。但为什么中国对印度的出口经过十多年的快速发展之后,目前增长乏力?这一现象值得我们深入分析。本文将以重力模型为分析工具,通过分析中国对印度的出口强度、出口契合度、产业内贸易、出口成本、贸易开放度等几个方面的特点来解释中印贸易的现状。

二、理论分析

自Tinbergen①Timbergen,J.,Shaping theWorld Economy,Twentieth Century Fund,1962.和Linneman②Linneman,H.,An Econometric Study ofWorld Trade Flows,North-Holland Publishing Co,1996.在他们各自的书中介绍了重力模型(Gravity model)之后的40多年里,该模型在不断发展、完善,并在双边贸易流量决定因素的实证研究中得到广泛应用,而且众多的实证研究也证明了该模型强大的解释能力③Kepaptsoglou,K.,Karlaftis,M.G.,Tsamboulas,D.,“The Gravity Model Specification for Modeling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects:A 10-Year Review of Empirical Studies”,Open Economics Journal,No.3,2010,pp.1-13;Filippini,C,Molini V.,“The Determinants of East Asian Trade Flows:a Gravity Equation Approach”,Journal of Asian Economics,Vol.5,No.14,2003,pp.695-711.。该模型的原理告诉我们,两个国家之间的贸易量的大小取决于两种力量的对比,一是引力,二是斥力。引力的大小主要决定于两个国家的经济规模;斥力主要取决于两国贸易的障碍,如地理距离等。在此基础上,Anderson(1979)④Anderson,J.E.,“A Theoretical Foundation for the Gravity Equation”,American Economic Review,Vol.69,1979,pp.106-116.提出了一个重要的问题,即引力和斥力的相对性。他认为两国经济规模的大小不能完全决定两国贸易引力的大小,其它国家的经济规模也影响这两个国家的双边贸易量。比如,两国之外的其它国家的市场扩大会减少这两个国家之间的贸易。同理,两国之间的贸易障碍也不能完全决定两国贸易的斥力,与两国相关的多边斥力(multilateral resistance),即两国所面临的与所有贸易国的障碍,也会影响两国的贸易量。比如,当中国与其它国家的贸易成本增加,或者中国与其它国家的贸易成本降低的程度小于中国与印度之间的贸易成本降低的程度时,中印之间的贸易会增加。也就是说,两国的贸易量不仅决定于这两个国家之间的贸易成本,而且也同时决定于其它所有贸易伙伴的贸易成本。因此,Anderson提出如下重力模型:

Xij表示i国对j国的出口,Yi和Yj分别表示i国和j国的总产值,Yw表示全球的总产值,tij表示i国对j国的出口成本,ti和tj分别表示i国和j国的多边斥力。ε表示替代弹性,通常大于1。

公式(1)的前半部分表示引力,后半部分表示斥力。根据这一公式,我们来分析中国对印度的出口潜力。从引力方面来看,中国和印度是目前世界上发展速度最快的人口大国。从图3可以到,两国的GDP增长速度在过去30多年里一直是高于世界平均水平,即YiYj的增长大于Yw。因此,我们可以推断,两国的贸易引力是不断增长的。从斥力方面来看,中国和印度在过去30年内贸易自由化方面都取得了很大的成就,两国之间的贸易障碍显著下降。但是斥力的大小和变化取决于双边与多边斥力的相对变化。这里我们如果以关税水平作为衡量贸易斥力的一个指标,中国与印度的tij的下降是明显大于titj的下降程度。从世界银行提供的数据来看,从2001到2010年,中国和印度的加权平均关税分别下降了10和18个百分点,而全球的加权平均关税只下降了2个百分点。这说明就中国出口所面临关税的下降程度而言,印度远大于全球平均水平。因此,如果仅从关税来判断,中国与印度的相对斥力应当是呈现降低的趋势。除此之外,中印贸易还有一个独特的优势:地理距离优势,即两国互为邻国。这种边界效应对于贸易成本的降低会有积极的作用①McCallum,J.,National Borders Matter:Canada-US Regional Trade Patterns,American Economic Review,Vol.3,No.85,1995,pp.23-615.。从理论上来看,中印贸易的引力在增加,斥力在降低,可以推断中国对印度的出口很有潜力,应该呈现上升趋势。因此,在研究中印双边贸易的文献里,绝大多数的分析都认为中印贸易是很有潜力的②万广华、M.S.Qureshi、伏润民:《中国和印度的贸易扩张:威胁还是机遇?》,第66页。Wu,Y.,Zhou,Z.,Changing Bilateral Trade between China and India,pp.509-518;Brooks,D.,Ferrarini,B,Changing Trade Cost between People’s Republic of China and India。李天华:《中国与印度经贸关系发展分析》,载《国际贸易问题》,2004年第1期,第49页。。

三、出口量与出口强度

1991年12月,李鹏总理访印,中印关系开始全面改善。从此,两国的贸易合作开始飞速发展。从绝对量来看,中印贸易增长相当迅速。中国对印度的出口从1992年的1.6亿美元增长到2001年的19亿美元和2012年的477亿美元。前9年增长了12倍,后11年间增长了25倍。印度在中国的进出口中的比重也有长足增长,印度在中国总出口中的比重从1992年的0.2%增长到2012年的2.3%(见图2)。这一定程度上验证了前面的理论分析:两国经济的高速增长和贸易自由化的发展,为两国贸易的发展创造了比较好的条件。

但绝对量往往不能完整地反映出贸易关系密切程度,因此我们需要从相对量的角度去分析。衡量两个国家之间的贸易联系的紧密程度的方法有多种。本文我们运用贸易强度指数(trade intensity index)来计算。这一指数是由Brown(1947)①Brown,A.J.,Applied Economics:Aspects of World Economy in War and Peace,George Allen and Unwin,1949.最早提出,后由Kojima(1964)②Kojima,K.,“The Pattern of Trade Among Advanced Countries”,Hitotsubashi Journal of Economics,Vol.1,No.5,1964,pp.16-36.,Drysdale and Garnaut(1982)③Drysdale,P.,Garnaut,R.,“Trade Intensities and the Analysis of Bilateral Trade Flows in a Many Country World:A Survey”,Hitotsubashi Journal of Economics,Vol.2,No.2,1982,pp.262-284.,Anderson(1983)④Anderson,K.,“Prospect for Trade Growth among Pacific Basin Countries”,The Developing Economies,No. 21,1983,pp.71-91.等人发展和推广而来。贸易强度指数分为进口强度指数和出口强度指数。

XIICI表示中国对印度的出口强度指数,XCI是中国对印度的出口,MI是印度的总进口,XC是中国总出口,MW是世界总进口。MIICI表示中国与印度的进口强度指数,MCI是中国从印度的进口,XI是印度的总出口,MC是中国总进口,XW是世界总出口。如果出口(进口)强度指数大于1,表示中国与印度的出口(进口)强度大于中国与其它国家的强度。如果出口(进口)强度指数小于1,表示中国与印度的出口(进口)强度小于中国与其它国家的强度。贸易强度指数越大,说明双边贸易联系越紧密;反之,双边贸易联系越疏远。

根据上面的公式计算出中国与前20个主要的贸易伙伴的出口强度指数(见表1)。从表中数据可见,与中国出口强度持续大于1的国家除了美国和澳大利亚等大国之外,基本上都是地理位置与中国比较近的亚洲国家。这符合重力模型理论的原理①重力模型理论认为两个国家之间的贸易关系受地理距离的影响,距离越近,贸易成本越小,贸易关系也越近。笔者运用中国与其贸易伙伴的出口数据进行实证分析也证明了出口强度与地理距离成反比。。为了进一步分析中国对印度的出口,我们计算出中国与印度1992年以来的出口强度(见图4)。从图中的数据可以看到,中印贸易强度在1992-2008年间呈明显的上升趋势。说明在这期间中印双边贸易发展速度高于中国与其它国家多边贸易的发展,这符合前面的理论推断。但是我们也看到,中国对印度的出口强度与其它亚洲国家相比较低(表1),而且在大多数年份都低于1,只有在2007-2010年之间大于1,之后出现了明显的下降。因此从最近几年的发展来看,中国对印度出口的发展并不如前面理论上推测的那样强劲。

这一现象如何解释?首先,两国经济增长和相互贸易开放进程同时放缓,是重要的短期因素。当然,中国的经济增长速度从2010年的10.4%下降到2012年的7.8%,印度从2010年的10.5%下降到2012年的3.2%(见图3),分别下降了2.6和7.3个百分点。而全球的经济增长从2010年的4.0%下降到2012年的2.2%,只下降了1.8个百分点。因此,公式(1)中的引力部分有下降的可能。再从斥力方面来看,中印两国的贸易开放程度近两年来并没有明显的改善,甚至在某些方面表现出更明显的保护倾向。这一点我们在文章后面进一步讨论。由此可以推断,近两年来经济增长速度的下降和贸易开放步伐的减缓,一定程度上造成双边贸易增长的减弱。如果这一推理成立,一旦印度的经济增长恢复,开放程度进一步提高,中国对印度的出口就可能恢复活力。其次,我们也应该看到,这个现象后面蕴涵着某种更深层次的长期影响因素。在同一时期,当中国对印度出口减弱的同时,印度的总进口却出现了显著的增长。2010,2011和2012年印度的进口增长率分别为36%,32%和5%②根据IMF的DOT数据库的数据计算。。这里我们且不讨论这一增长是否符合理论,是否能持续,我们的问题是为什么当印度进口需求扩大时,中国对印度的出口却出现收缩?同时也要看到,尽管中印贸易在过去20年增长很快,但其贸易强度还是低于中国与其它亚洲国家。要解释这些问题,简单地分析重力模型的两个基本元素还不够。因此,需要分析更深层的长期影响因素。

表1 中国对主要贸易伙伴的出口强度和出口比重

四、贸易结构

如前所述,重力模型是研究双边贸易流量的一个重要工具。该模型包括两个最基本的因素:一是两国的经济规模,二是两国之间的距离。在后来的发展中,贸易结构也被越来越多地引入该模型,成为分析双边贸易流量的重要影响因素①Huot,Norak.,Kakinaka,“Makoto,Trade Structure and Trade Flows in Cambodia:AGravity Model”,ASEAN Economic Bulletin,Vol.3,No.24,2007,pp.305-319;Sohn,Chan-Hyun,“Does the Gravity Model Explain South Korea′s Trade Glows?”Japanese Economic Review,Vol.4,No.56,2005,pp.417-430。。我们首先分析中国对印度的出口结构及其变化,然后再从出口契合度和产业内贸易两个方面分析贸易结构的相似性。

(一)中国对印度的出口结构

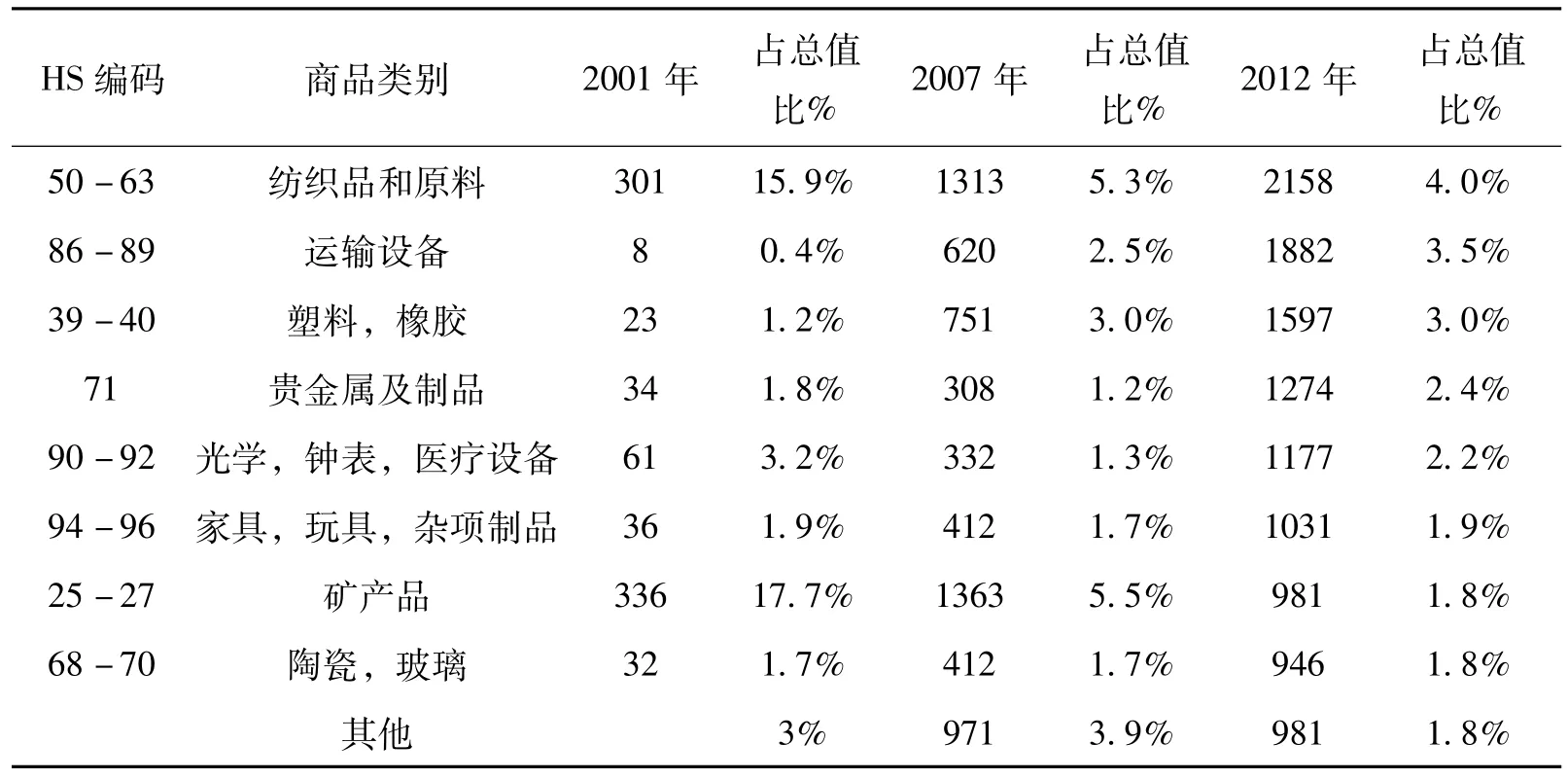

中国对印度的出口产品主要集中在机电、化工、金属制造、矿业、纺织、运输设备等中高科技或资本密集型产品。从表2的数据可见,2001年到2012年中国对印度的出口结构有比较大的变动。机电产品和化工产品占总出口值的比重明显增加,从2001年的48.6%上升至2007年的60.8%和2012年的61.3%。而对于劳动密集型产业,如纺织业等制造行业,由于印度政府近年来不断加大对该产业的扶持,增加对其贷款和补贴力度,影响了中国对印度的出口。中国对印度的纺织品及原料的出口量下降,纺织品类占总出口值的比重从2001年的15.9%下降至2007年的5.3%和2012年的4%。根据商务部的报告(2013)②商务部:《2012年印度货物贸易及中印双边贸易概况》,《商务部国别报告—印度》,2013第1期。,在印度的十大类进口商品中,中国的机电产品、金属制品、家具、纺织品、光学仪器和陶瓷等产品在印度有较明显的优势;但中国的运输设备、化工品、贵金属制品、钢材等产品在印度仍面临着来自美国、欧洲各国和日本等发达国家的竞争。因此,出口结构将形成中国对印度出口的长期影响。

表2 中国出口印度的主要产品类别(金额单位:百万美元)

续表

(二)出口契合度

出口契合度是指一个国家的出口结构与其贸易伙伴的进口结构的契合程度。很显然,对于两个大国来说,如果其出口契合度越高,则出口的范围和可能性越大,越有利于贸易的扩大。我们用贸易互补指数(trade complementarity indices)来衡量中国出口契合度。该指数由Michaely(1996)提出①Michaely,M.,“Trade Preferential Agreements in Latin America:An Ex Ante Assessment”,World Bank Policy Research,1996.,其公式如下:

根据上面的公式计算出中国与主要的贸易伙伴和南亚国家的互补指数(见表3)。从表中数据可见,2012年中国对印度的出口契合度很低,不仅显著低于美国、日本等主要的贸易伙伴,而且也低于东南亚和南亚等发展中国家。这说明中国对印度的出口结构与印度的进口结构不是很吻合。比如,2012年电子电器设备在中国出口印度的产品中占了24%,但该类产品只占印度进口的6%。从时间轴上来看,中国对印度的出口契合度并没有改善的迹象,2002到2012的总趋势是下降,尤其是2010年以后的下降趋势比较明显(见图5)。这是中国对印度出口强度低并增长乏力的长期性原因之一。

表3 2012年中国对主要贸易伙伴的出口互补指数

(三)产业内贸易

产业内贸易是指一个国家同时出口和进口同一产业内的产品。经验表明,当一个国家的经济水平不断提升,与其它国家之间的贸易往来不断深入时,产业间贸易的发展显得越来越受限制,而产业内贸易的发展为进一步拓展贸易提供了更广阔的空间。贸易理论认为,产业内贸易的产生是由于出口国在生产某类产品时实现了内部规模经济,降低了生产成本,在国际贸易中取得优势地位①Grubel,H.G.,Lloyd,P.,Intra-Industry Trade:The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products,1975,MacMillan;Helpman,E.,Krugman,P.,Market Structureand Foreign Trade:Increasing Returns,Imperfect Competition,and the International Economy,MIT Press 1987.。从全球的趋势来看,由于各国的经济发展和技术水平的提高,全球产业内贸易的比重在逐渐上升,产业间的比重在下降①Brülhart,M.,“An Account of Global Intra-industry Trade,1962-2006”,World Economy,Vol.3,No. 32,2009,pp.401-459.,产业内贸易的发展成为全球贸易增长的主要来源。很多国家的贸易发展也证明了这一趋势②Wakasugi,R.,“Vertical Intra-Industry Trade and Economic Integration in East Asia”,Asian Economic Paper s,Vol.1,No.6,2007,pp.26-45.,中国也不例外③Zhang,J.,Witteloostuijn,Van A.,Zhou,C.,“Chinese Bilateral Intra-industry Trade:A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001”,“Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archive”,Vol.3,No.141,2005,pp.510-540.。

衡量两个国家之间的产业内贸易的方法有多种。本文运用加权格鲁贝尔-劳埃德产业内贸易指数(weighted Grubel and Lloyd’s intra-industry trade index)来计算。这一指数是由Grubel and Lloyd(1975)提出并发展而来。

表4 2012年中国对主要贸易伙伴的产业内贸易指数

五、贸易成本

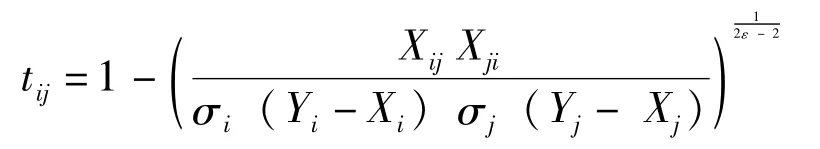

贸易成本(Trade cost)是指一个产品在到达最终消费者的过程中除生产成本之外的所有成本。它包括运输成本(货运成本和时间成本),政策壁垒(关税和非关税壁垒),信息成本,合同执行成本,货币兑换成本,法规成本和当地分销成本等①Anderson,J.E.,Wincoop,Van E.,“Trade Costs”,Journal of Economic Literature,No.42,2004,pp.691 -751.。贸易成本是影响贸易量大小的一个重要因素。国际贸易的增长很大程度上是由贸易成本降低而驱动的。根据Jacks等的研究②Jacks,D.S.,Meissner,C.M.,Novy,D.,“Trade Costs,1870-2000”,American Economic Review,No. 98,2008,pp.529-34.,贸易成本的下降解释了一战前55%的贸易增长和二战后33%的贸易增长。由此我们可以推断中国的贸易增长也有相当一部分是由于贸易成本的降低而导致的。为了进一步研究中国对印度的出口动力,我们运用Jacks等的方法计算中国与印度的贸易成本。计算公式如下:

Xij是i国对j国的出口,Xji是j国对i国的出口。Xi和Xj分别表示i国和j国的总出口。Yi和Yj分别表示i国和j国的总产出。σi和σj分别表示可交易产品在i国和j国总产出中的比重。ε表示替代弹性。

根据上面的公式,运用IMF的DOT数据库的相关数据和World Bank的经济指标数据计算中印贸易成本,结果见图7。从图中的数据可见,中印贸易成本在过去20多年里一直处于下降趋势,但这一趋势到了2007年就没有继续。

中印贸易成本下降的主要原因是两国的贸易自由化。表5给出了中国和印度的权重平均关税的变化。表中数据表明,印度和中国在贸易自由化方面过去30年内都有很大的进步。关税的下降是中印贸易成本下降的一个重要原因。印度的贸易开放相对于中国要晚,但关税下降的速度很快。其平均进口关税已经从1992年的30.3下降到了2001年的22.4,并进一步下降到2008年的6.4。因此,我们认为过去中国对印度的出口增长很大程度上得益于印度的贸易开放,但是从相关的统计数据来看,2008年以后,印度的进口关税下降减慢。2009年印度的权重平均进口关税回升到8.1,2010年回落到7.2,但2011年又回升到7.7①数据来源:WTO World Tariff Profiles:http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm。因此,近几年来,印度的总体关税水平对中国出口印度的贸易成本没有发挥此前的持续降低作用。

表5 中国和印度的权重平均关税

除关税总水平变化的影响外,印度对中国出口产品的非关税保护一直比较严重,贸易摩擦成为困扰中国对印度出口的一个长期性重要因素。

印度对中国出口产品的贸易保护措施主要是反倾销调查,近年来也开始采用保障措施调查和反补贴调查。从1991年印度对外发起第一起反倾销调查以来,中国便成为其首要的调查对象。在所有对华启动反倾销调查的国家(地区)中,印度的新立案数非常高。根据Bown的统计数据②Bown,Chad P.“Global Antidumping Database”,2012.,在1991-2012年间,印度对中国发起反倾销调查案高达155起,仅次于美国的168起。在印度发起的针对所有其他国家反倾销调查中,中国占了23%。而同期,中国的出口产品只占了印度总进口的9.3%③根据IMF的DOT数据库中的数据计算。。这说明印度对中国产品的贸易限制超过其它国家。而且这些反倾销调查的结果都是处以征收80%以上的反倾销税。根据Vandenbussche(2013)估算①Vandenbussche,H.,and C.Viegelahn,“The Trade Impact of Indian Antidumping Measures against China:Evidence from Monthly Data”.Foreign Trade Review,Vol.48,No.1,2013,pp.1-21.,这些反倾销案所涉及的贸易金额在中国对印度总出口中的比重在大多数年份超过10%,2009年达到16%。从行业来看,受反倾销调查比较多的是食品、化工、纺织和机械,这些产业在中国对印度的出口中占了约三分之二。而且该研究的实证分析表明,印度的反倾销措施显著地影响了中国对印度出口的金额和数量。

除了上面的贸易政策因素之外,其它因素也会影响贸易成本,比如货币兑换产生的成本。印度的汇率基本上是由市场决定,在过去的二十年里,印度的卢比对人民币不断贬值,而且汇率波动非常大。而且近年来,贬值和波动的幅度都十分大。据IMF提供的年度数据计算,2003年到2012年卢比对人民币贬值50%,过去3年、1年和3个月的汇率波动(volatility)为8.95,10.96和15.67。这种变化对于发展中国向印度出口也是十分不利的。目前已经有不少案例显示,最近一段时间由于汇率波动而导致印度进口商拒收和拖欠的风险增加。

六、结论和讨论

从以上分析我们得出如下结论:(一)中国对印度的出口保持了二十年左右的迅速增长。这一增长的动力主要来自两方面:一方面是两国经济的快速增长;另一方面是两国贸易的自由化;(二)近年来,中国对印度的出口却出现了增长乏力的趋势。这是由于受到两国的经济增长速度都有所放慢的影响,同时两国的贸易开放也已经发展到了一定的程度,进一步开放的可能性和空间被压缩。因此,这些年来,中国对印度的贸易强度出现了不断下降的现象;(三)应当看到,影响中国对印度出口的深层原因将产生长期性的影响。这主要表现在:第一,中国对印度的出口结构与印度的进口结构不是十分匹配,出口契合度较低;第二,中印两国的贸易还主要停留在产业间贸易,产业内贸易的发展还比较有限;第三,印度对中国出口采取的各种贸易保护措施制约了中国对印度出口的发展;第四,汇率的剧烈波动也是目前出口受阻的一个原因。

目前中印贸易的现状引起了不少担忧和争论,甚至双方互相指责对方不够开放。根据我们的研究结果,以下观点值得进一步讨论:

首先,中国对印度的出口一直没有达到所预期的水平,目前还出现了下滑的趋势,这不能仅仅归咎于经济增长的波动和人为的保护。两国经济发展的阶段性和要素禀赋的特点决定了两国贸易的动力水平。中国和印度都属于新兴的发展中国家,都需要发展新兴产业、改善产业结构,其要素禀赋也存在着明显的相似性。这种阶段性和相似性在两国经济相互融入还比较有限的情况下,直接导致贸易结构不匹配,并限制了贸易成本下降的空间,同时也加剧了某种竞争性和保护倾向,从而制约两国贸易的发展。因此,我们认为如果没有两国经济增长新的快速突破性波动,中印贸易在近期内很难有大的发展。

其次,促进两国经济全方位的融入是促进两国贸易发展的一条重要途径。尽管印度和中国互为邻邦,但两国现代经济交往从90年代才开始走向正常。两国在产业投资、技术交流、人员流动等领域的合作还很有限。从比较研究的视角来看,中国与其它亚洲国家(如东亚和东南亚)的双边贸易关系的密切程度远高于中国与印度(见表1和4)。这种密切的贸易关系与中国和这些国家投资关系的发展和垂直产业分工体系的建立密切相关①Belderbos,R.,Zou.J.,“Foreign Investment,Divestment and Relocation by Japanese Electronics Firms in East A-sia”,Asian Economic Journal,Vol.1,No.20,2006,pp.1-27;Das D.,“Foreign Direct Investment in China:Its Impact on the Neighboring Asian Economies”,Asian Business&Management,Vol.3,No.6,2007,pp.285-301.,而在中印之间这种联系还没有建立起来。中印之间的贸易还基于一种比较初级的产业分工,对发展贸易关系形成了较强的约束瓶颈。因此,两国贸易的进一步发展还有待于两国经济的全方位开放和深层次分工体系的建立。

F74

A

53-1227(2014)06-0004-16

* 张建红:云南财经大学印度洋地区研究中心特聘教授,Nyenrode Business University教授;Haico Ebbers:Nyenrode Business University;范煦阳:Nyenrode Business University