区域旅游竞合国内外研究综述

晏枭 姚娟

摘要:区域旅游竞合指某区域内不同地域间的旅游经济主体在追逐自身更大经济效益、社会效益和生态效益过程中的一系列竞争性合作行为,是旅游发展到一定阶段,相关利益主体应对更激烈竞争时突破行政壁垒展开广泛合作而提升市场竞争力的旅游经济行为。对国内外区域旅游竞合相关研究进行综述后发现:国外研究倾向于竞争或合作其中一方面的探讨,且偏向于以微观旅游企业作为研究对象;国内最新研究一般将竞争与合作统一来谈,并已形成由竞合条件、动力机制、模式、措施、保障等各方面构成的较成熟的论述与论证框架。

关键词:区域旅游;竞合;研究综述

中图分类号:F2

文献标识码:A

文章编号:16723198(2014)05001304

区域旅游竞合指某区域内不同地域间的旅游经济主体在追逐自身更大经济效益、社会效益和生态效益过程中的一系列竞争性合作行为,是旅游发展到一定阶段,相关利益主体应对更激烈竞争时突破行政壁垒展开广泛合作而提升市场竞争力的旅游经济行为,是打造无障碍旅游区、实现区域旅游一体化的必然选择,是促进区域经济一体化的有效手段。

1国外区域旅游竞合研究进展

国外学者有关区域旅游竞合研究,习惯于将其拆分为区域旅游竞争和区域旅游合作两个问题进行单独探讨。竞争方面成果主要集中于引入某特定理论进行区域旅游的竞争性讨论或构建指标体系用于评价区域旅游竞争力。例如:盖茨在区域旅游地竞争研究中运用生命周期理论,指出特定旅游区域内不同景点可能处于旅游生命周期的不同阶段,进而影响整个旅游地的发展阶段;约翰吸收波特的竞争理论相关思想,提出决定旅游企业竞争优势的外部环境模型,包括经济、社会、政治环境以及竞争机会和进入威胁,概括为C-PEST;韦伯构建城市旅游综合竞争力指标体系,包括游客承载率、旅游需求量、过夜增长率、游客季节性结构,针对欧洲39个首都城市进行对比评价。

国外学者有关区域旅游合作的研究明显更加丰富和深入,大量文献集中于以下四个方面:旅游合作的类型和模式、旅游合作成败的影响因子、旅游合作的领域、旅游合作利益的相关主体。

区域合作类型研究。类型划分的标的可以从程度、对象、时间、范围、法律基础、地方控制力等等中的一个方面或多个方面进行划分。例如:蒂莫西按合作程度从小至大的顺序将跨界旅游合作划分为异化、共存、协作,合作、整合共五类,按合作对象将旅游合作分为政企合作、同级政府合作、上下级政府合作、政府内部机构合作。

旅游合作影响因子研究。区域旅游合作成功与否取决于多因素的综合作用,关键性因子归纳总结为:知识技能、合作目标、合作方式与行为;政府角色、协调机制、社区参与、权力关系等等。例如:托桑将影响因素划分为运行、结构、文化三个层面,其中:运行层包括政府是否中心化、协调机制建设情况、信息流通是否顺畅;结构层包括知识技能是否完备、是否存在精英主导及规划人员态度;文化层包括社区参与意识与能力,从而揭露发展中国家社区参与旅游发展受限的原因。

旅游合作领域研究。彼特在定义区域旅游合作营销的概念及组成要素基础上,以中小型饭店合作营销为例,分析在经济限制下国家间合作营销的可能性。斯帕克重点讨论了印度尼西亚、马来西亚、新加坡三国实现旅游一体化过程中的旅游联合营销行为。格林以曼哈顿为例,提出建立虚拟网络社区,民众通过此平台发表意见来参与当地旅游发展,实现社区居民与当地旅游企业以及政府的旅游合作。学者除了重点关注旅游合作营销和社区参与外,对旅游合作市场分析、旅游管理、旅游信息系统等方面也有所涉及。

旅游合作利益主体研究。追逐利益(收益)是经济性行为的本质,探究旅游合作利益相关主题及利益分配问题是区域旅游合作真正落实的最大障碍。甘嘉森明确提出区域旅游合作主体包括政府、私人企业、非政府组织和当地居民,特别在跨国旅游合作之中,政府的作用尤其重要。无独有偶,约文伦同样提出政府在旅游合作中举足轻重,在各阶段都扮演发起人、协调人以及资源提供者的重要角色,同时也揭露了旅游合作中信息不对称等问题。戈尔在跨行政区旅游合作研究中,以北爱尔兰为例,指出合作双方若经济地位差距太大,则处于弱势方很难分得期望的合作收益,而影响合作的可持续性。

2国内区域旅游竞合研究进展

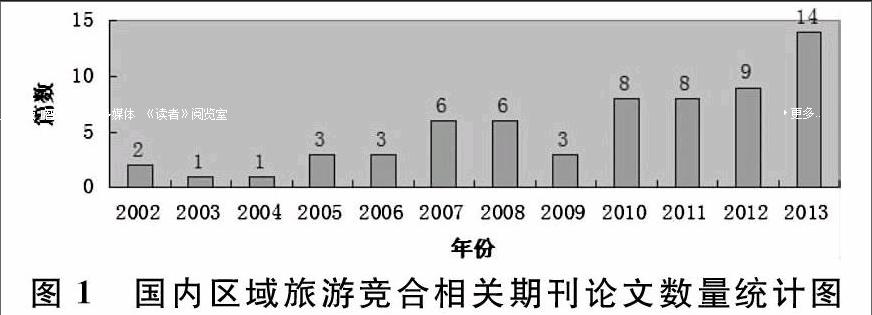

国内有关区域旅游竞合研究可简单分为两个阶段:第一阶段是对国外相关研究的学习与延伸,主要从旅游空间结构关系出发,单方面讨论区域旅游的竞争或合作;第二阶段则将二者统一考虑,引入博弈论、共生理论等理论或思维模式,对旅游竞合的定义、条件、模式等有一个较全面的探讨。下面主要对第二阶段的研究成果进行梳理。期刊论文相比硕博论文更具有时效性,更能反映当前相关研究的热点和最新成果。本研究以中国学术期刊网络出版总库(CAJD)为检索源,分别设置主题词和关键词为“旅游竞合”,将两次检索结果合并及去重后,得到相关期刊文献63篇,篇数按年份分布如下。其中,2007年和2008年达到第一次小高峰,2011年后呈加速增长态势,旅游竞合发展问题成为学术界的一大热点。

相关研究多以某一实证区作为研究对象或落脚点,进行相应的旅游竞合研究与分析。实证区的选择主要分为两大类:第一大类是直接研究平级行政区间的旅游竞合,常以区域旅游一体化为目标,针对整个范围内的旅游资源,寻求竞合模式和竞合措施;第二大类是以所各处行政结合部的某一优质旅游资源为出发点,以良好利用开发该旅游资源为目标,讨论所涉及行政区的竞合决策。省际、市际、县际间的旅游竞合均归为第一大类,滇黔桂、贵黔湘、长株潭、淮海经济区、合肥经济圈、长江三角洲等区域常作为学术实证热点区域。第二大类的旅游资源载体常为高山或湖泊,典型代表有:大别山区、大黄山区、武陵山等等。

国内学者对区域旅游竞合问题进行了较为全面深入的探索,研究成果体现在旅游竞合的研究视角、旅游竞合的前提条件、旅游竞合的动力机制、旅游竞合的具体模式、旅游竞合的措施与保障等多个方面。endprint

2.1理论视角

基于博弈论。刘兵慧对区域旅游资源开发和区域旅游客源市场开拓分别进行博弈分析,论证在旅游竞合过程中监督惩罚机制的必要性、旅游资源互补的重要性以及旅游协作机构的保障性。梁艺桦先指出竞争博弈因只考虑自利行为而致使均衡解并非最优解,合作博弈因欠考虑自利行为而致使合作不具备持久性,再进一步引出竞合博弈在制定旅游战略中的应用。

基于空间结构理论。刘红梅认为要实现长株潭旅游一体化和可持续发展,应在产品竞合的同时进行空间竞合,按照双核结构论,提出将长沙作为一级核,株洲、湘潭作为另一极核的双极核的空间竞合模式。史春云认为竞争与合作是最重要的旅游区域间空间关系,竞争客观且普遍存在于不同旅游区域之间,竞争是合作的背景与前提,而合作本质上是为了提高区域旅游竞争力。

基于共生理论。吴泓从共生概念内涵入手,分析旅游共生的条件,指出一体化共生是区域旅游竞合的理想组织模式,对称互惠共生则是理想行为模式。朱德亮基于共生理论对旅游共生单元和共生关系进行探索,对比并融合竞合模式实施条件与共生关系形成条件,提出实施共生竞合模式的必要性条件,针对贵黔湘边区构建一体化共生竞合模式。

此外,还有多个视角和理论方法,如:生态文明视角、STC三维分析法、区域经济差异和协调发展理论、地方政府关系视角、基于种间模型与自组织论等。区域旅游竞合研究是一个复杂的问题,每一个视角或方法都是为了一定程度说明或证明竞合比纯粹的竞争或合作更能产生经济效益、社会效益甚至生态效益。

2.2前提条件

在特定区域范围的旅游发展过程中引入竞合模式,其根本前提为该区域是否具备竞合开发的条件。许多学者在研究中都提到旅游竞合的前提条件或针对实证区进行可行性条件分析。陶伟最早提出旅游竞合适用性的四个条件:一是有相似或互补的具有一定规模且吸引力较强的旅游资源;二是具有一定的整体知名度;三是食住行基本配套设施较好且有较好的可达性;四是有丰富的旅游体验活动。王兴水从地理位置交通、旅游资源条件、旅游区知名度、基础设施条件、旅游活动条件、合作基础条件、如管理水平服务水平等七大方面进一步扩展了竞合条件。张庆在包括大陆、香港、澳门和台湾的两岸四地旅游竞合研究中深入分析了政策基础条件、资源基础条件、市场基础条件以及发展基础条件。朱元秀在针对江苏沿海区域旅游竞合研究中突出了四大条件:一是旅游资源富有特色、互补性强而整合条件较好;二是空间接近、交通发达,形成海陆空立体交通网;三是旅游社、星级酒店等旅游服务设施条件较好;四是有关规划、政策的制定与通过,具备战略机遇。通过对不同学者有关竞合条件内容的提炼与合并,得出竞合条件主要体现在以下七个方面:旅游资源(特色差异、品阶规模)、区位交通条件、政策环境、旅游基础设施、旅游地形象(吸引力、知名度)、合作基础与意愿、客源市场。

2.3动力机制

刘红梅认为区域旅游竞合的瑞动力源于两个方面,一个是由利益主体自身的合作需求与意愿所形成的推力,另一个则是合作的预期收益所产生的拉力。王庆斌在大别山区域旅游发展研究中对竞合效益进行深入分析,区域合作对于提高旅游资源利用开发效率、互换并扩大客源市场、提高旅游景区整体竞争力、实现设施资源有效互补共享起到积极促进作用,同时也将推动大别山交通环境的有效改善、旅游产业发展创新能力的提高以及旅游专业人才的培养。

甄丽君在合肥经济圈建设中提出区域经济驱动、自身城市利益所在及相关性、交通便利通达、资源优势错位互补、竞争力提升需求共同助力区域旅游竞合。于丽英先以CSA的性质和机制对应多个影响因素,再通过模糊TOPSIS和模糊QFD进行影响因素评价,从而深入研究科技创新对竞合关系的推动作用。刘红梅认为在旅游消费推动下旅游企业竞合有三大动力:一是降低交易成本和社会成本;二是外部规模效应和外部范围效应;三是促使企业经营创新和供应链重构。综合来看,竞合动力主要包括:减少资源浪费、提高竞争力、经济效益最大化、资源共享、互换并扩大客源市场、刺激创新与鼓励人才培养等诸多方面。

2.4具体模式

竞合模式本身强调的是一种思维,各个旅游区域具备不同条件与特点,有着适应自身的具体的竞合模式。刘红梅为打造长株潭无障碍旅游区,构建以政府为主导,以市场为导向,以地方利益为主体,从空间竞合和产品竞合两个方面同时进行的竞合模式。王浩将安庆旅游竞合模式构建为“以整合资源为基础、政府推动为主导、旅游企业为主角、协会沟通为手段”,并对如何建设竞合协调管理机制有了较深思考。朱德亮以贵黔湘为竞合区域,针对民族旅游,以市场需求为导向,以一体化共生多赢为目标,构建其竞合模式:政府主导——企业运作——社区参与——专家指导。与前面强调“政府主导”不同,陶伟在研究周庄、同里、甪直三镇旅游一体化中则提出“以市场交易为基本方式、以政府协作为补充、以地方利益为基础,塑造并发挥景区特色,建设富有吸引力旅游目的地”的旅游竞合模式框架。而王庆斌注重协调发挥政府与市场的积极作用,在大别山区竞合模式中提出“一纵一横模式”,即以政府牵头的横向合作,在市场机制引导下的纵向开发。

此外一些学者从空间结构上提出相应的竞合模式。江金波通过环境、资源、市场以及社会经济四个维度,测量长江三角区域旅游城市的生态位值并形成聚类谱系,将15个城市划为4个等级,提出空间等级竞合模式,并按途径具体分为错位模式、扩充模式以及泛化与特化模式。明庆忠综合区位论、核心边缘理论、比较优势理论以及区域发展理论等旅游地规划理论,提出一个涵盖市场空间结构优化、资源对比开发、项目设计与空间定位、线路产品组合、旅游设施空间配置与优化等诸多方面的旅游空间组织的竞合模式。董培海论述区域旅游竞合与旅游流空间场效应间的耦合关系,比较分析在竞争态势下与竞合态势下的场效应,进一步指出竞合状态下旅游流空间场强多表现为双核或者多核模式,而场强差异在发展过程中逐渐变小,走上互惠共生轨道。谭志蓉在攀西地区区域旅游中构建“双核心—多层次—多圈层”的旅游竞合模式,以攀枝花和西昌作为双核心,从凉山州旅游圈和攀枝花旅游圈,到攀西地区旅游区,再到大香格里拉旅游圈。endprint

2.5措施与保障

“如何采取具体措施”就是将竞合模式落地的行动方案,研究者们对此做出了较为全面的思考。刘红梅为长株潭旅游一体化提出四方面措施:政府主导缓解市际差异,保障平等合作;以市场为导向,充分发挥市场机制对资源配置的优化作用;以地方利益为基础,注重社区参与,维护当地政府、旅游企业及社区居民的利益;建立协调机制,打造共赢平台。王庆斌针对大别山区域提出对应竞合措施:联合宣传促销、打造整体形象;避免重复建设、挖掘产品特色;规范开发行为、保障正常运作;建设现代设施、资讯资源共享。陈学强认为通过旅游竞合实现旅游对称互惠共生是一个逐步发展的过程:重新统筹行政区划、再次优化功能分区是纲要;整合特色旅游资源、提高资源开发效率及吸引力是基础;塑造整体形象、形成营销联盟是加强;不断加强旅游基础设施建设、改善城市旅游环境是保障。朱德亮有关桂黔湘边区一体化共生竞合模式的具体措施体现在五个方面:一是设置协作管理组织,合理调配要素资源;二是统一规划发展,避免重复建设;三是整合优质资源,挖掘深层文化;四是改善服务设施,构建通达路网体系;五是共塑旅游形象,注重联合营销。

甄丽君在构建合肥经济圈中提出了区域旅游产业集群化的设想,鼓励打破地区以及行业界限,相互参股,打造大型旅游企业集团;另外在考虑自身旅游圈各层面合作的同时也应该积极参与更高层面的泛长三角合作分工。陈蓉在青藏生态旅游中提倡政府主导资源开发、避免资源重复开发、建设生态旅游大环线以及信息共享、整体联合营销。朱元秀认为“竞合模式”落到实处的案例很少,因此建立并完善旅游竞合的保障机制尤为重要,他建议从协调沟通机制、人文融合机制和法律保障机制三方面推动江苏沿海生态旅游竞合的持续深入。

3综述结论

综上所述,有关国内外区域旅游竞合研究有着较为明显的区别。国外研究倾向于竞争或合作其中一方面的探讨,而且偏向于以微观旅游企业作为研究对象。国内研究在吸收国外优秀成果的基础上进行了大量探索,一般将竞争与合作统一来谈,已形成由竞合条件、动力机制、模式、措施、保障等各方面构成的较成熟的论述与论证框架。研究者们在以下方面可以作进一步思考:

(1)研究区域多为东部沿海区域或发展相对成熟的旅游区,研究者同样可以对西北等欠发达区域思考旅游竞合问题,以探寻经济落后区的旅游跨越式发展之路。

(2)近年许多研究成果偏向于参照模仿早期研究成果的思路和观点,缺乏对实证区的深入具体评价分析,模式确立、行动措施与保障机制的建议上缺乏针对性,有效论证不够。

(3)旅游竞合模式能否落地,合作能否长久,一个关键性问题就是“如何构建合理的利益分配机制”,这就是“基于竞争前提”的根本前提。该问题常被一笔带过,应加强重视和加深研究。

(4)定性研究仍占据相关成果的绝大多数,其主要原因在于“旅游竞合”是“打造无障碍旅游区或实现旅游一体化”的一个战略思路,仍停留在理论层面,缺乏相关数据的支撑,但研究者仍可以在论述过程中尽量引入支撑性数据。

参考文献

[1]D.Getz.Tourism Planning and Destination Life Cycle[J].Annals of Tourism Research,1992,19(4):752770.

[2]J.Tribe.Corporate Strategy For Tourism[M].International Thomson Business Press,1997.

[3]K.Wober. J.A Mazance. A Josef Mazance London and Washington Printed and in Great Britain By Biddles Ltd International City[M].Tourism Analysis and Strategy Ed,1997.

[4]Timothy D.Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination [J]. Journal of Sustainable Tourism,1998,(1):5268.

[5]Timothy D.Crossborder Partnership in Tourism Resource Management:International Parks along the USCanada border[J].Journal of Sustainable Tourism,1998,(7):182205.

[6]Tosun C.Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries[J].Tourism Management,2000,21:613633.

[7]Peter U. Dicke.Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southe Astern Mediterranean Perspectives [J].Thunder bird Inter national Business Review,2000,(4):467494.

[8]Sparke M. Sideway.Triangulating the Border less World: Geographies of Power in the Indonesia Malaysia Singapore Growth Tangle [J]. Thunder bird Internat ional Business Review,2004,(5):220234.endprint

[9]Claudia G.Green,Suzanne K.Murrmann.Technology as a Tool for Citizen Par ticipation in Community Development and Tourism: The Rebuilding of Lower Manhattan[M].Springer Vienna,2005,18(3):102113.

[10]Gunjan Sexena.Relationships,network sand the learning regions:ease evidence from the Peak Distriet National Park[J].Tourism Management,2005,(26):277289.

[11]Jor Vernon.StePhen Essex.David Pinder.Kaja Curry Collaborative Policy makinglocal sustainable projects,2005,(02).

[12]Jonathan Greer.Developing transjurisdictional tourism Partnership 2 insights from the Island of lreland[J].Tourism Management,2002,(23):355366.

[13]刘兵慧,魏晓芳.基于博弈视角的区域旅游竞合机制构建——以山西省为例[J].经济问题,2011,(05):118121.

[14]梁艺桦,杨新军.区域旅游竞合博弈分析[J].地理与地理信息科学,2005,(02):9497.

[15]刘红梅.长株潭两型社会区域旅游竞合研究[J].求索,2010,(02):7172.

[16]史春云,张捷,沈正平,等.区域旅游竞合研究进展[J].地理与地理信息学,2005,(05):8589.

[17]吴泓,顾朝林.基于共生理论的区域旅游竞合研究——以淮海经济区为例[J].经济地理,2004,(01):104109.

[18]朱德亮,张瑾.基于共生理论的桂黔湘边区民族旅游竞合模式研究[J].广西民族研究,2012,(04):185192.

[19]张宏琳.攀西区域旅游合作开发的SWOT分析[J].中国商贸,2011,(33):142143.

[20]徐英,张哲.区域旅游发展竞合的STC三维分析[J].商业时代,2011,(14):128129.

[21]栾坤.基于区域经济差异和协调发展理论的城市旅游圈竞合发展研究——以广西北部湾经济区城市为例[J].城市发展研究,2011,(09):3741.

[22]李金龙,李朝辉.我国区域旅游中地方政府间的竞合关系探析[J].经济地理,2011,(06):10311035.

[23]张琰,苏智先.基于种间模型与自组织论的区域旅游竞合理论研究[J].商场现代化,2006,(23):233234.

[24]陶伟,戴光全.区域旅游发展的“竞合模式”探索:以苏南三镇为例[J].人文地理,2002,(04):2933.

[25]王兴水,甘巧林.竞合模式:粤西与海南旅游发展的新思路[J].资源开发与市场,2003,19(6).

[26]张庆,邹永广,黄远水.共生理论视角下的两岸四地旅游竞合研究[J].区域经济评论,2013,(03):153160.

[27]朱元秀.江苏沿海生态旅游竞合战略与保障机制探讨[J].商业时代,2013,(02):140141.

[28]王庆斌,杨效忠,屈桂春.大别山区域旅游竞合模式研究[J].国土资源科技管理,2008,(04):611.

[29]甄丽君,陈秀楼.基于竞合模式的合肥经济圈区域旅游发展探讨[J].皖西学院学报,2011,(02):110113.

[30]于丽英,朱滋婷.基于模糊QFD的上海国际邮轮服务区重点产业的选择[J].科技和产业,2012,(06):1722,88.

[31]刘红梅.论旅游消费与湖南“红三角”区域旅游竞合[J].消费经济,2009,(03):5861.

[32]王浩.区域旅游竞合模式及协调机制研究——以安庆为例[J].长江大学学报(社会科学版),2012,(05):8789.

[33]江金波,余构雄.基于生态位理论的长江三角洲区域旅游竞合模式研究[J].地理与地理信息科学,2009,(05):9397,101.

[34]明庆忠,邱膑扬.旅游地规划空间组织的理论研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2006,(03):137143.

[35]董培海,李伟.旅游流空间场效应演变中的竞合关系分析——以滇西北生态旅游区为例[J].北京第二外国语学院学报,2012,(01):1524,31.

[36]谭志蓉.攀西地区区域旅游竞合模式与策略分析[J].乐山师范学院学报,2010,(02):8284.

[37]陈学强,刘潇,杨超.基于共生理论的广西北部湾经济区旅游竞合研究[J].沿海企业与科技,2009,(05):7981.

[38]陈蓉,耿筱青,李生梅,等.基于旅游空间结构和旅游形象理论的青藏生态旅游竞合策略研究[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(01):1922.

[39]朱元秀,徐长乐.生态文明视角下的江苏沿海生态旅游竞合研究[J].长江流域资源与环境,2012,(06):700706.endprint