营养保健速溶芦笋超微粉茶调配工艺研究

李文香 董 景 孙元军 樊明聪 寇兴凯

(青岛农业大学食品科学与工程学院,山东 青岛 266109)

芦笋(Asparagus Off i cinalis L.)学名石刁柏,属百合科天门冬属多年生宿根草本植物,食用部分为幼嫩的茎。其幼茎在出土前采收为纯白色,称白芦笋;而在出土见光后为绿色,称绿芦笋。芦笋嫩茎味美鲜嫩,营养丰富,我国《神农草本经》中将其列为“上品之上,仅次于人参”[1]。芦笋作为一种品味兼优、药食兼用的营养保健蔬菜,在国际上享有“蔬菜之王”的美称,畅销美、英、法、意大利等欧美国家及日本、东南亚地区[2]。

芦笋含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种矿物质元素和维生素等营养成分,并含有皂角苷类化合物及黄酮类化合物等多种生物活性成分,具有防癌抗癌、增强免疫功能、降血脂、抗衰老、耐疲劳、保肝解毒和镇痛等多种保健功能[3,4]。20世纪70年代初,美国一位牙科医生通过食用大量的芦笋治好了自己的眼癌和恶性淋巴癌,首次得出芦笋可以治癌的结论;1985年美国科学家卡尔·卢茨博士从芦笋中分离提取出有效成分,该提取物的治癌效果在抗癌界引起了轰动。随后各国科学家纷纷对芦笋抗癌功效进行了研究,发现芦笋提取物中含有9种甾质皂苷物质,有防止癌细胞扩散的功能,对多种癌症均有很好的疗效,尤其对胃癌、肝癌、乳腺癌、肺癌、皮肤癌和膀胱癌有特殊疗效,被誉为“抗癌之星”[4,5]。国内也有利用芦笋提取物制成的“芦笋胶囊”、“芦笋颗粒”、“芦笋精片剂”等药物,如华西医科大学制药厂研制的纯天然抗肿瘤药物“芦笋精冲剂”,已获准字号批文;目前市场应用较广泛的有杭州生产的“乳宁片”(芦笋片剂),治疗妇女乳房小叶增生有效率达83.8%[2,6]。

但截至目前,芦笋作为食品其深加工品种极少,芦笋生产大多为加工出口,初级产品较多。在国内市场上芦笋尚属销量较少的珍稀蔬菜,其消费形式主要有鲜芦笋、速冻芦笋和芦笋罐头等[7,8]。我国是芦笋种植面积最大的国家,全国种植面积约7亿平方米,其中山东芦笋种植面积近2亿平方米,产量达25万吨以上;山东芦笋加工企业多,每年芦笋加工下脚料达7万多吨。这些下脚料的营养和功效成分含量与去皮芦笋相当,但大部分作为废弃物丢弃,既浪费资源,又污染环境,产品附加值不高,这正是制约我省芦笋产业发展的主要瓶颈所在。随着人民生活水平的不断提高,功能性食品已成为21世纪食品行业发展的一大趋势,人们对食品不但要求丰富的营养价值,而且具有一定的保健功效[9]。将绿芦笋加工下脚料经干燥后进行超微粉碎,研制营养保健速溶芦笋超微粉茶,既可增加芦笋深加工制品的花色品种,又可促进芦笋加工企业的洁净生产,提高芦笋原料资源的利用率,实现经济效益和社会效益双丰收。但由于芦笋全粉中不溶性纤维成分含量高,其溶解性和稳定性就成为芦笋超微全粉茶制备的关键性技术问题。为此,本试验着重探讨了不同稳定剂及其复配对制品溶解性和稳定性影响,以期为高纤维固体饮料的开发提供有益的借鉴。

1 材料与仪器

1.1 材料与试剂

芦笋原料:由莒县绿坤芦笋加工厂直接提供经脱水干燥的芦笋原料。

黄原胶、果胶、羧甲基纤维素钠(CMC)、海藻酸钠、麦芽糊精、魔芋粉、β-环状糊精、白砂糖、全脂奶粉、咖啡伴侣、食盐、味精、柠檬酸等均为食品级,符合国标。

1.2 仪器

AR-2140电子分析天平,奥豪斯国际贸易(上海)有限公司;NDJ-79型旋转式粘度计,上海安德仪器设备有限公司;DHG-9036A电热恒温鼓风干燥箱,上海精宏试验设备有限公司;FDV全新气流式超微粉机,欣镇企业有限公司;TDL-16C高速台式离心机,上海安亭科学仪器厂制造;754型紫外-可见分光光度计,上海光谱仪器有限公司;电子万用炉,天津市泰斯特仪器有限公司;GB/T6003.1-1997标准检验筛,浙江省上虞市沪江仪器纱筛厂制造。

2 工艺流程及操作要点

2.1 工艺流程

干燥芦笋 → 超微粉碎 → 过240目的筛 → 芦笋超微粉 → 加稳定剂、调味剂→加水冲调 →搅拌→测溶解性、稳定性及各项指标

2.2 主要操作要点

2.2.1 超微粉碎

利用FDV全新气流式超微粉机将脱水后的干芦笋进行超微粉碎,过240目的标准检验筛,得到芦笋超微粉,备用。

2.2.2 配料

按照事先设计的工艺,按一定比例将芦笋超微粉与稳定剂、调味剂混合均匀。

3 试验方法

为探讨芦笋超微全粉的溶解性、稳定性,分别进行如下实验研究。

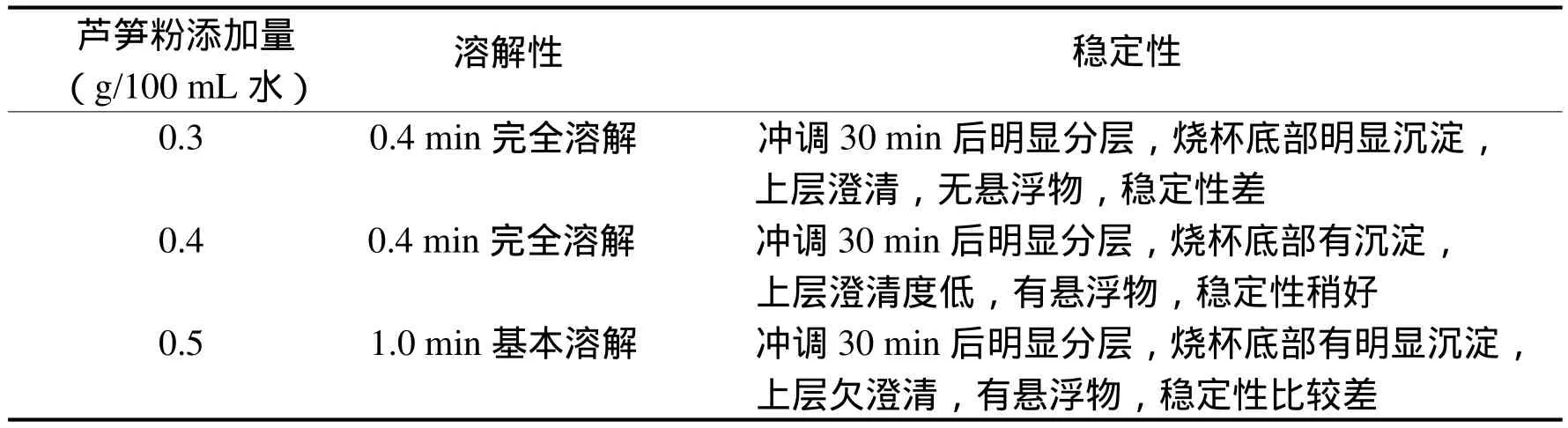

3.1 芦笋超微粉的适宜添加量试验

分别称取芦笋超微粉0.3g、0.4g、0.5g进行单因素平行试验,均以100mL的水冲调,观察记录冲调30min后各试验的溶解性、悬浮性和稳定性,确定芦笋超微粉的最适用量。

3.2 芦笋超微粉的热溶解性实验

称取5份选定好的芦笋超微粉最适用量,分别用100mL 20℃、40℃、60℃、80℃、100℃的水冲调,然后观察其溶解性、悬浮性和稳定性。

3.3 稳定剂对芦笋超微粉稳定性的影响研究

3.3.1 不同稳定剂的单因素试验

用黄原胶、果胶、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、魔芋粉、麦芽糊精六种不同稳定剂,分别对优化后的芦笋超微粉茶其溶解性、口感及稳定性的影响进行不同添加量的单因素试验,从中挑选出效果较好的三种稳定剂。

3.3.2 采用正交试验优化复合稳定剂的配比

对通过单因素试验挑选出的三种稳定剂黄原胶、CMC、果胶进行三因素三水平L9(33)正交试验,其因素水平见表1;以10分制感官评分方法对冲调液的溶解性与稳定性进行综合评价,具体评分标准见表2。

表1 复合稳定剂的配比设计因素水平Tab.1Factor levels of proportion design of composite stabilizer

表2 溶解性与稳定性的感官评分标准Tab.2Evaluation standard of solubility and stability

3.4 调味剂对芦笋超微粉茶口味影响的研究

3.4.1 β-环状糊精对口味的影响试验

3.4.2 口味调配方案

以蔗糖为甜味剂,咖啡伴侣、全脂奶粉为不同口味调节剂,通过单因素及其复配试验,对不同调配方案进行感官评定。其评价方法采用10分制评分法[11],根据芦笋超微粉茶冲调后的溶解性、香气、口感、组织状态4项指标,由12名不同年龄段的男女老师、硕士生、本科生组成专业评价小组对其进行感官评定打分,具体评分标准见表3。

4 结果与分析

4.1 芦笋超微粉添加量对芦笋粉茶溶解性的影响

由于芦笋全粉中不溶性纤维成分含量高,其溶解性问题是制品研制过程中要解决的关键问题之一。芦笋超微粉添加量对芦笋粉茶溶解性的影响,按芦笋超微粉添加量的单因素试验设计,不同添加量的冲调效果见表4。

从表4可以看出,随着芦笋粉添加量的增加,其溶解性变差;而稳定性随着芦笋粉添加量的增加变化趋势不明显。当添加量为0.4g/100mL水时稳定性略好于0.3g/100mL水,但当添加量增加至0.5g/100mL水时其稳定性并没有提高。综合考虑溶解性和稳定性情况,芦笋超微粉的最适添加量为0.4g/100mL水。

表4 芦笋超微粉添加量试验结果Tab. 4The results of ultraf i ne asparagus addition

4.2 温度对芦笋速溶超微粉茶溶解性的影响

按照芦笋超微粉茶的热溶解性试验设计,分别称取5份0.4g的芦笋超微粉,用5种不同温度的水冲调,其冲调效果见表5。

表5 温度对芦笋超微粉茶的影响Tab. 5Effect of temperature on ultraf i ne asparagus tea

从表5可以看出,随着冲调用水温度的提高,芦笋超微粉完全溶解所需时间有缩短的趋势,但当水温超过60℃时,其溶解性不再增强。而芦笋超微全粉中由于含有热敏性营养成分,在高温下容易降解损失。如在100℃时,水溶性维生素C在10min内会损失83%;蛋白质受到高温影响,也会从溶胶状态变成凝胶状态,出现悬浮沉积物[12]。这不仅影响制品的营养价值,也影响制品的稳定性。因此,芦笋超微粉茶以60℃左右的温水冲调最佳。

4.3 稳定剂对芦笋超微粉茶稳定性的影响

在芦笋超微全粉茶制品研制的过程中,其溶解后的稳定性是制品要解决的另一关键问题。

本工作利用Y对X的条件分布的非参数贝叶斯估计来构造回归函数的非参数贝叶斯估计,在此过程中,用分布估计的核估计替代Ferguson估计的经验分布函数,用较高阶的局部多项式回归替代原构造中的Nadaraya-Watson回归估计,获得了较为理想的估计效果,同时还给出了估计的均方误差及其均方收敛性.实证结果表明,对于非参数贝叶斯估计,当先验分布选择较合适时,在数据拟合和预测方面均表现出了较好的效果.

4.3.1 不同稳定剂对芦笋超微粉茶稳定性的影响

用CMC-Na、海藻酸钠、麦芽糊精、果胶、黄原胶、魔芋粉6种不同稳定剂,通过采用不同使用量的单因素试验,对芦笋超微粉茶稳定性的影响见表6。

由表6可以看出,麦芽糊精、魔芋粉虽然有良好的溶解性,但稳定性较差,冲调30min后均表现明显分层现象;黄原胶溶解性、稳定性均较佳,其中以使用量为0.1g/100mL时,其溶解性、稳定性以及口感均能获得最佳效果;其次是果胶,也具有较好的溶解性、稳定性,其中果胶的使用量为0.05g/100mL时,其溶解性、稳定性以及口感均能获得较好的效果;CMC-Na稳定性尚好,但溶解性稍差,当CMC-Na的使用量为0.3g/100mL时,也可获得良好的口感与稳定性;海藻酸钠溶解性、稳定性均不如CMC-Na,当海藻酸钠使用量为0.3g/100mL时,虽能获得良好的口感及稳定性,但溶解过程非常缓慢。

表6 不同稳定剂的单因素试验结果Tab. 6The results of single factor tests on different stabilizer

综合考虑不同稳定剂的溶解与稳定特性,其对芦笋超微粉茶的冲调效果依次为:黄原胶>果胶>CMC-Na>海藻酸钠>魔芋粉>麦芽糊精;其中黄原胶、果胶、CMC-Na 3种稳定剂单独使用时,芦笋超微粉茶的冲调效果均比较好,适合用作芦笋超微粉茶的稳定剂;而麦芽糊精、魔芋粉的稳定效果比较差,不适合用作芦笋超微粉茶的稳定剂;海藻酸钠由于溶解性问题,亦不适于芦笋超微粉茶的稳定剂。

表7 复合稳定剂的配比结果Tab.7The results of the composite stabilizer rati

4.3.2 不同稳定剂复合对芦笋超微粉茶稳定性的影响

稳定剂单因素组分对芦笋超微粉茶的稳定性的影响已初步探究。在此基础上,以感官评定综合评分为标准,进行黄原胶(0.05g、0.10g、0.15g)、CMC(0.05g、0.10g、0.15g) 、果胶(0.05g、0.10g、0.15g)三因素三水平正交试验评定结果见表7,寻找最优组合。

由正交试验结果分析(表7)可以看出,影响芦笋超微粉茶稳定性的主要因素顺序依次为:B>A>C,即CMC>黄原胶>果胶。本试验最佳组合是A2B1C2,即黄原胶0.10g、CMC 0.05g、果胶0.10g,实验感官评定分值最高。“0.10g黄原胶+ 0.05g CMC+ 0.10g果胶”复合稳定剂调配芦笋超微粉茶能达到溶解性、稳定性及口感均良好效果。100mL冲调液迅速溶解并保持良好的稳定性之冲调效果。

4.4 调味剂对芦笋超微粉口味的影响

4.4.1 β-环状糊精对芦笋超微粉茶口感的影响

由于芦笋皮含有呋甾烷皂角苷等苦味物质[4,8],影响了芦笋制品的口感和消费群体的接受程度。在芦笋制品中对其较为浓重的苦涩味进行适当的掩盖,使之既能保留芦笋的清香风味又便于广大消费者接受是非常必要的。本研究以β-环状糊精为苦味物质的包埋剂淡化芦笋超微粉茶的苦涩味,按照β-环状糊精对口味的影响试验设计,其感官评分结果见表8。

表8 感官评定结果Tab.8The results of sensory evaluation

从表8可以看出,当β-环糊精添加量为0.1g时,淡化效果不明显;当添加量过高(达到 0.3g)时,即能将芦笋的清香风味也掩盖掉了。实验结果表明,当β-环糊精使用量为0.2g时,感官评定的平均分值最高,效果良好,冲调出来的芦笋超微粉茶既保留了芦笋淡淡的清香,又感觉不出明显的苦涩,易于更多消费者接受。

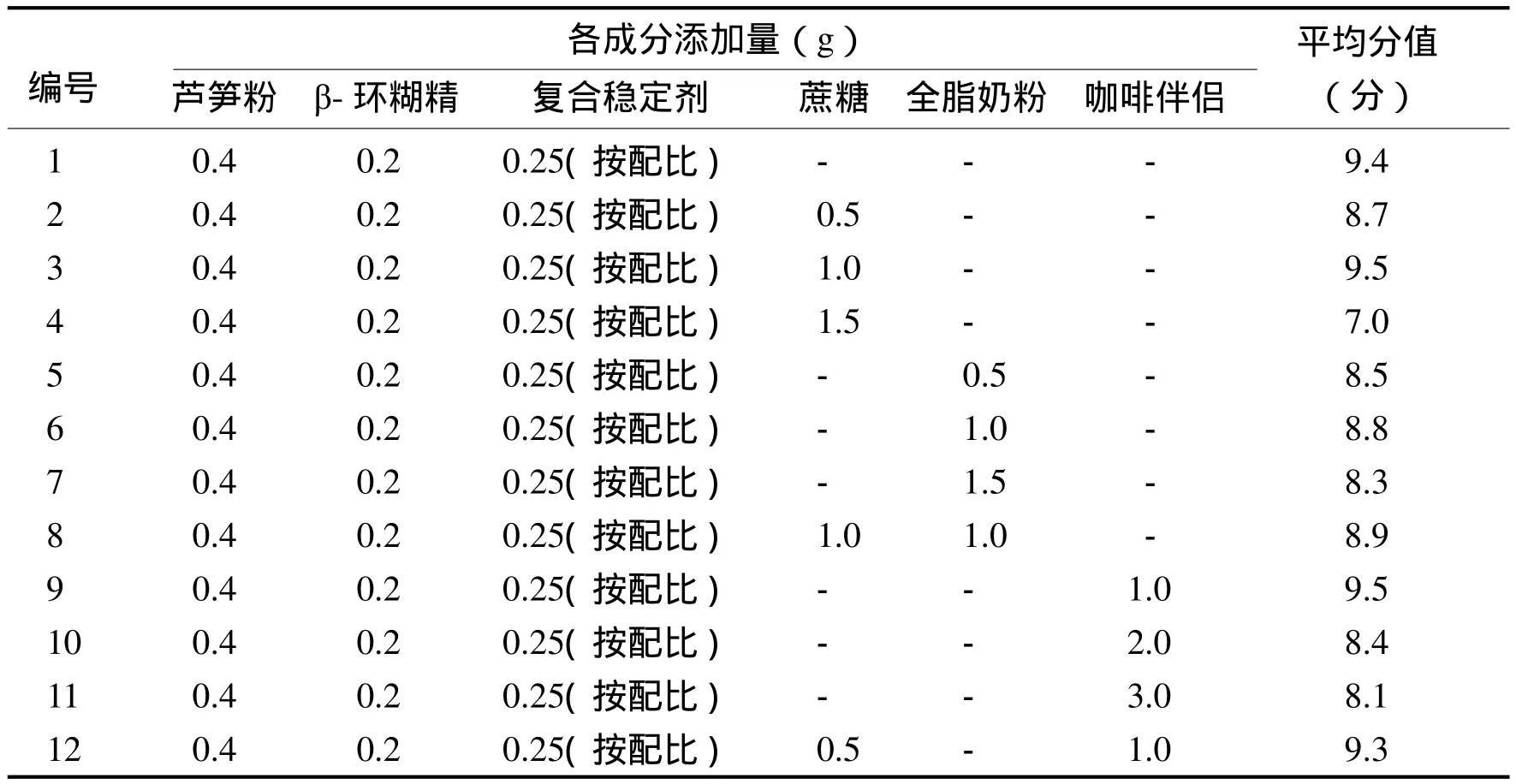

4.4.2 其他调味剂对芦笋超微粉茶口感的影响

为使研制的芦笋速溶超微粉茶粉冲调后能适应不同年龄段、不同消费人群对多种口味的需求,以蔗糖为甜味剂,咖啡伴侣、全脂奶粉为不同口味调节剂,通过单因素及其复配试验,对不同调味方案进行感官评定。其评价结果见表9。

从表9可以看出,以下四种调味方案(冲调100mL)其感官评价的分值均在9.0以上,能为不同年龄段的大多数消费者所接受。

表9 不同调味方案的感官评定结果Tab.9The results of sensory evaluation on different seasoning solution

① 0.4g芦笋粉+0.2g β-环糊精+复合稳定

剂+1.0g蔗糖;

② 0.4g芦笋粉+0.2g β-环糊精+复合稳定剂+1.0g咖啡伴侣;

③ 0.4g芦笋粉+0.2g β-环糊精+复合稳定剂 ;

④ 0.4g芦笋粉+0.2g β-环糊精+复合稳定剂+1.0g咖啡伴侣+0.5g蔗糖。

5 结论

利用芦笋出口加工下脚料经干燥、超微粉碎,通过向每100mL冲调制品中添加0.2g β-环糊精,可达到淡化芦笋本身苦涩味的效果;通过添加1.0g蔗糖或1.0g咖啡伴侣或“1.0g咖啡伴侣+0.5g蔗糖”,可获得不同口感的芦笋速溶超微粉茶制品。

[1] 康 旭, 袁江兰, 邓 川, 等. 绿芦笋茶挥发性风味成分的GC-MS分析[J]. 农产品加工·学刊, 2010, 229(12): 56-58.

[2] 陈益忠. 绿芦笋的产品开发及其市场前景[J]. 农牧产品开发, 2001, (5): 20-22.

[3] 马挺军, 秦晓健, 贾昌喜. 芦笋罐头营养品质及抗氧化性研究[J]. 农产品加工·学刊, 2010, 205(4): 8-10.

[4] 史晓磊, 段雅庆. 超声波提取芦笋中多糖的工艺研究[J].农产品加工·学刊, 2009, 193(12): 66-68.

[5] 沈继红, 张爱军. 芦笋的综合加工利用[J]. 中国资源综合利用, 2005, (11): 27-29.

[6] 张新明, 黄少华. 芦笋研究开发现状及展望[J]. 山东食品发酵, 2008, 149(2): 16-18.

[7] 幸胜平, 肖华志, 冯健雄, 等. 浅论我国芦笋加工利用现状及发展趋势[J]. 江西农业学报, 2008, 20(12): 89-90.

[8] Ting Sun, Joseph R. Powers, J uming Tang. Evaluation of the antioxidant activity of asparagus, broccoli and their juices [J]. Food chemistry, 2007, 105: 101-106.

[9] 王广峰. 绿芦笋木糖醇黑米冰淇淋的研制[J]. 食品研究与开发, 2010, 31(4): 72-74.

[10] Nilay demir, Jale acear, Kemal sarioglu, et al. Theuse of commercial pectinase in fruit juice industy. Part 3: Immobilizedpectinase for mash treatment[J]. Journal of food engineering,2001, 47:275-280.

[11] 李文香, 张敏, 余汉青. 绿芦笋的减压保鲜试[J]. 无锡轻工大学学报, 2004, 23(6): 38-42.

[12] 施利仙, 上官新晨, 洪艳平, 等. 芦笋乳饮料加工工艺的研究[J]. 食品工业科技, 2009, 30(6): 277-279.