现实版“桃花源”

李隽辉

“人类是不可能开倒车的,社会发展没有这个倒退的能力,我们每一点行动都是进步。只不过每一步都决定着我们的未来能走多远”

初见唐冠华是在2011年,我们4个互不相识的年轻人在艺术家尤良诚的组织下,举办了一场名为《现场》的当代艺术展,冠华那次带来了一些自己制作的奇怪零件,组成了展览中的“艺术装置”部分,而他现在的妻子,当时还是女朋友的邢振,在现场为来参观展览的观众们理发,并分享了制作手工皂的经验。

冠华说,他在青岛崂山的一个村子里创建了一个名为“自给自足实验室”的天然模拟生活区,这些“装置”都是为了解决生活中遇到的基本问题而设计的,有发电机、污水净化器,甚至还有滚筒洗衣机。他希望达到的理想状态是,在山谷中实地自力更生,观察和反馈过程中遇到的问题。从那时起,我的脑海中就有了一个如他描绘的世外桃源般的田园美景。

2011年秋天,我跟着冠华和邢振去山上走了一趟,理想中的“田园美景”就如幻影泡沫一般的被戳破了:3栋小破房子,一块还不到30平方米的小菜地,就是他们的基地。幸亏那时候天还没开始变凉,不然过夜都困难。

冠华倒是不在乎这个,把东西放下后,就在菜园里忙着浇水捉虫,还不时地开着玩笑。现在回想起来,他早已经把困难都想在了前面,所以面对困难的时候,根本不算什么。“事情不能一个人做,但又不能没有人先做。我知道会充满困难。对我而言,那座生活的山谷就是一座‘问题之山。上山之前我就知道,去了就肯定是自找麻烦。”冠华说。

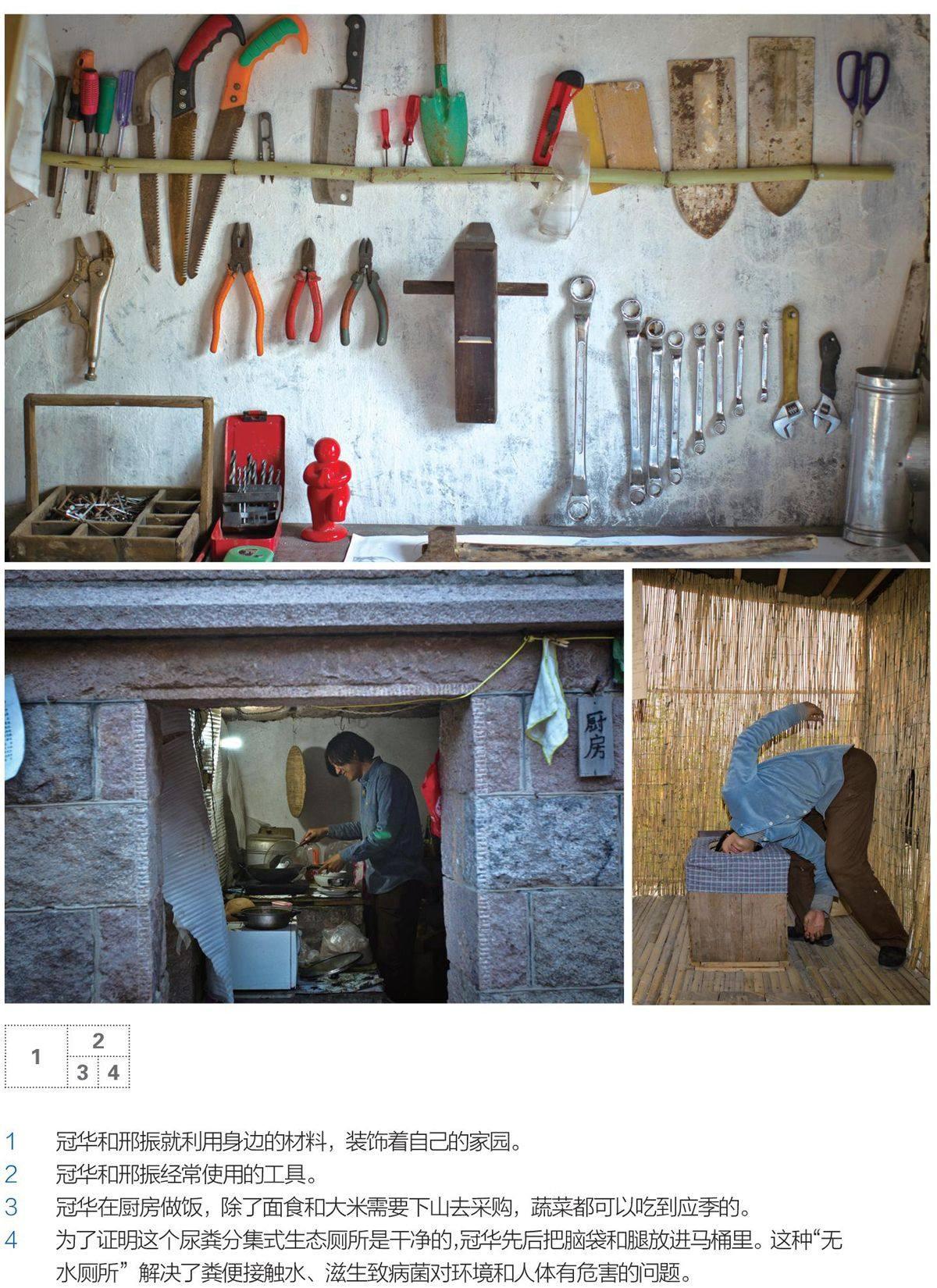

后来,冠华就和邢振在朋友们的帮助下,一点一滴地积累,像两只快要过冬的松鼠,一刻不停地预备着。冠华和朋友们一起研究房屋的搭建,收集塑料瓶子制作保温层,用钢筋一次次做试验;邢振也学会了剥麻纺线,动手做鞋子和衣服,他们甚至还用最原始的方式生火……

我再上山时,已经2014年了,那个描绘中的田园美景确确实实地出现在我眼前。我找到他们的屋子,冠华还在田里种菜,和上次一样跟我有说有笑,仿佛什么都没有变,只是这三年的艰辛,只有他们自己知道。

所有来过这里的人都会用“乌托邦”这样的词语来描述。冠华说他并不喜欢这样的说法,乌托邦是一个虚幻的空想,而他们是实实在在做事情。我对他说,或许有一天,当人们把城市塑造成了理想中的样子,科技发达、功能完善,各种社会问题也都不存在了,那你这里也许就成了“反乌托邦”了。冠华说:“其实城市生活没有你想得那么残酷,我并不反对任何一种和我不同的生活方式。是什么不重要,能解决问题就行了。况且人类是不可能开倒车的,社会发展没有这个倒退的能力,我们每一点行动都是进步。只不过每一步都决定着我们的未来能走多远。”

冠华和邢振在去年结了婚,然后他们下山的次数就越来越少,时间也越来越短。

中午的时候,邢振从山下回来,上午她被自己养的小狗“坨坨”咬破了手,刚去打了狂犬病疫苗。她一到家就张罗着和我一起去打水,取水的地方是一个小河沟的低洼处,这里积了一些水,但是远远不够,带去的两个水桶只打满了一个,水也不干净,只能浇地。邢振说:“今年特别旱,用水是个问题。没有雨水,饮水就不能解决,打井的话费用还是比较大,先不考虑。”他们在等一场雨,冠华要把雨水送去做一个饮用水指标测试,他已经解决了水的收集和过滤系统,但是不知道能不能达到饮用的标准,但是现在愿意为他们免费做检测的单位不好找。

邢振打回了水,就去后面的菜园把在集市上买的西红柿苗移栽了,一共9株,种完一桶水也用完了。然后她又把在集市上买的蚯蚓倒在垃圾箱里,据说可以分解有机物并且不会产生异味。邢振在山上学会了制作各种纺织品,蚕丝、牦牛毛、麻线,可以用来做衣服,她给冠华做了好几件单衣,还给自己做了棉袄。“明年我想养蚕宝宝,这样就有蚕丝了,可以做些蚕丝衣服。”邢振说。

忙完了农活儿,冠华让我看一部短片,是他制作木炭的过程,他制作了一个动画,准备放在网站和别人共享。“交流,思考,哪怕是简单的关注都是一种参与。希望有一天,我们可以把自给自足工艺的实践效果用图片、文本、视频综合的形式,制作一本《自给自足手册》,实现生活必需品方面的免费开源。”

下山的时候,我想起了伍佰的《美丽新世界》:“将一个天空,画上一道彩虹,有绿绿的树,和暖暖的风,给我一杯酒。我轻轻地说,只要忘记曾经,你就能自由。”