穿越伊洛瓦底江

朱英豪

曼德勒号

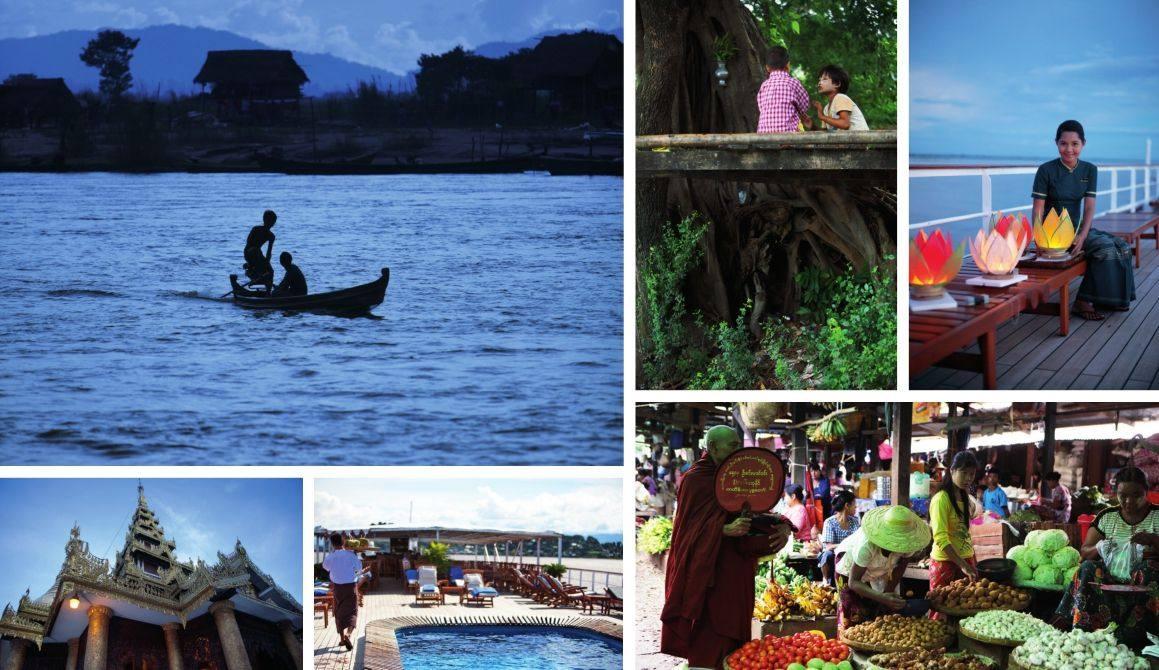

曼德勒,多么朗朗上口的名字。英国诺贝尔诗人吉朴林在缅甸的时候,曾经写过一首诗叫“Road to Mandalay(抵达曼德勒之路)”。缅甸政府刚决定开放旅游市场时,东方快车公司就决定把豪华游轮引入伊洛瓦底江水域。这首诗的标题被制作成巨大的红色字块,贴在邮轮二层的外沿。而诗句则被镌刻在钢琴吧旁边的墙壁上,旁边配着一把红色的缅甸竖琴(Saung Gauk) 。吊诡的是,吉朴林先生自己当年其实并没有亲身前往曼德勒,他也是被道听途说的传闻所迷惑了。这位浪漫的殖民时代诗人作家,乘着轮船游历大英帝国芳泽下的众多属地,却在缅甸驻足不前,他爱上了这里的微笑和江边抹着塔那卡(一种黄香楝树皮制成的美容护肤粉末)、插着茉莉花的缅甸少女。

在缅甸这样一个基础设施非常薄弱,但是旅游资源又非常丰富的地方,豪华邮轮正好填补了没有国际五星级酒店的空缺。而且,这是一艘可以随时移动的五星级酒店,只要航运条件允许,它可以载送游客到很多偏僻险恶之地,通过和一些小型的快船、旅游巴士的接驳,让一个在泥泞山区里经受酷热和疲惫煎熬的苦行僧可以在非常短的时间内,得到一杯蔓越莓汁和一块凉毛巾,寻求空调和地毯的庇护。

在游轮上我有幸认识了苏小姐,她和我分享了一个秘密:船上的大部分缅甸厨师,在加入邮轮之前都有嚼槟榔的习惯,虽然现在已经戒掉,但是他们的味蕾已经被“摧毁”。更何况缅菜的口味本来就偏油腻、味道也偏重。所以,为确保万一,每天苏小姐的工作就多了一样程序,就是每次有厨师制作完新菜准备上桌时,她都要求他送过来让她亲自尝一下。缅甸人的性格,真的是舒服到家了。那些邮轮上的服务生,无论男女,自然的浅浅的笑着应诺着做事情,他们说话声音很轻但吐字清晰,行动迅速,随时留意我们的需求但是又不希望引起我们的注意。

奥威尔故地

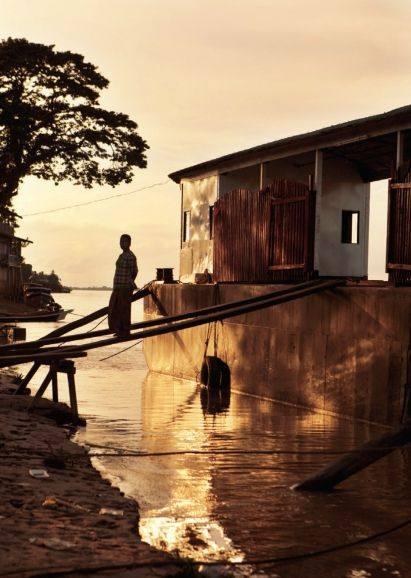

终于抵达期盼已久的Katha。Katha的早上真迷人。渔夫正在赶往鱼市,商贩在整饬船上的货物,农夫把水牛牵到河里清洗,妇人在河里洗衣服,顺便清洗自己的身体。一个头顶煮玉米的妇女被一个戴眼镜的中年男子叫住,她把篮子放在地上,男子凑过去,却被水蒸气迷糊了眼镜,乐得女人咯咯地笑。女孩子们成群结队,从叼着方头雪茄的老妈妈那里接过刚买的鲜花。扎花的带子是细细的藤条。她们都穿那种乳白色或粉红色的斜襟短上衣,带着裁剪精致的花边小圆领,再用长至脚背的墨绿色特敏(Tamein)紧紧裹在腰上,那绿衬着那白,走起路来,既勾勒出苗条身材,又浑身上下清清爽爽,洋溢着无法形容的青春美。

在奥威尔故居,那些特地想去追寻这位大作家的生活痕迹的人可能要失望了。这栋两层高的殖民风格的木楼独处一隅,由一家缅甸人负责看守。去往卧室的楼梯,布满了灰尘和蜘蛛网,通往卧室的门被一把很细小的锁挡住。我试图让随行的工作人员打开,那家主人正在户外的树林里给女儿冲澡,他急匆匆地跑来:“先生,这是私人的住所,不能参观的。”楼下的壁炉上,堆着一摞破旧的啤酒瓶子,墙上挂着几张广告画,几个美女搔首弄姿,推销威士忌和小饼干。

奥威尔在Katha当皇家警察的两年时光,大部分时间在警察局呆着。现在的警察局坐落在菜市场对面,院子里长出的棕榈树,比国旗的旗杆还要高。“May I help You?”一块瓷砖拼凑成的碑耸立门口,周围长满了野草。在缅甸语的丛林里突然看到这么一行亲切的英文,不免有些惊讶。可是后面坚硬的墙壁和铁丝网,不免有些不相称。

八莫和中国

如果不是昂山将军父女的照片(他们悬挂在全国民主同盟的各个城市的分支部)提醒我,我会以为我到的城市不是八莫,而是勐腊,一个云南和缅甸交界的边陲县城。八莫给我的感觉就是缅甸版的勐腊,不过更加陈旧、古朴。导游麦克是华人血统,他告诉我,从这里去中国,连半个小时都不到,翻过一座小山就到了。八莫人把蔬菜水果摆在大街的两边,中间停放自己的小货车。这些车的发动机都是从中国弄来,被改装成更高的货车。女人们穿着艳丽的特敏,够着梯子爬上爬下,捣腾几箱售卖的中国雪耳。缅甸族的皮肤变得更白净了,有了更多的中国面孔,码头边上就是华人的武侯祠。这里的华人大多经商。他们中的年长者不会讲汉语,一些年轻人反而讲得很流利。

集市上总是有很多人,显得热闹拥挤。因为经常停电,无法储存食物,很多家庭只能每天去市场上购物,倒都是最新鲜的。一块二十厘米见方的太阳能板,能把伊洛瓦底江边上的一个草房子带入电器时代。在离八莫不远的一处河边,有孩子们现学现用的小发明展示,那是他们自己的灯塔——一根长长的竹竿,立在房子门口旁边。顶端是一个绿色的小风扇,下面缠绕着的线圈,接上一个铁皮做的圆圈,上面是一个个小得不能再小的灯泡。西南季风到这里已经很虚弱,但依然能吹动这个小小的风扇。外出打渔的船夫夜晚归来,视线里多了一片温馨的风景。

Thabeikkyin村象事

“当这些大象感觉到那些像雨一样喷射到它们身上的箭镞所带来的痛苦时,它们掉头就跑,在这个世界上再没什么东西能使它们转身面对鞑靼人了,它们逃跑的如此之快,并且带有吼叫,以致你会认为世界末日即将来临,然后它们冲进森林,横冲直撞,它们挣脱缰绳,弄碎与烧毁它们身上的一切。”马可波罗在他的著名游记里记载了元朝军队如何打败缅甸象军。1273年,狂傲的缅甸王对元朝云南发起进攻。缅甸出兵5万、战象800头向驻扎在森林边的元军进攻。缅军打仗,前面是骑兵,中间是大象,后面是步兵,忽必烈派忽都率700骑兵与云南军一起作战。首战缅甸象军告捷,那些来自北方的骑兵从来没见过大象,他们被这庞大的家伙吓坏了。后来,蒙古军用箭镞射大象鼻子,结果大象纷纷掉头,踩死无数缅军。

生活中的缅甸象,温良恭俭。行至曼德勒以北的Thabeikkyin村,我们坐上被日本森宫交通局淘汰的巴士,前往一处密林里的大象营参观。一共有六头大象,它们其实是来自附近的一个柚木工厂的搬运工,当天特地翘班出来,为我们表演如何用大鼻子搬运柚木。为了迎接我们的到来,这些搬运工提前一天从它们的营地出发,从40公里之外的地方赶来。其中30公里是灌木丛,10公里是好路。

每只大象的背上,都写着自己的名字和年龄。一些属于政府的大象,屁股上还盖着大戳。29岁的Daling年轻力壮,在大家面前欢快地表演搬运柚木。Thabeikkyin村表面上看起来和我们去过的别的村子好像不太一样,马路两边有很多人在修新房。这些有家底的人,很多都因为从事附近的挖金矿生意而发了家。缅甸被称为金色的国家,是因为那些金光闪闪的佛塔。要知道这些金光闪闪,全都是靠真金打造出来的。

河畔都城——蒲甘

在一个被废弃的皇城——蒲甘,Hla Tun医生在码头边上建立的公益诊所已经远近闻名。早上我们去老城,许多人在诊所门口排队。待到晚上回来,这里还是人满为患。不乏不远几十公里、甚至几百公里,搭车或走路来这里求医问药的。如果你没钱,来这里看病不需要掏一分钱。医生告诉我,也经常有一些大城市的有钱人来这里看病,走的时候留下十万、二十万缅币。如此接力,诊所自然能良性运转,请到更多医生,为更多的穷人治病。

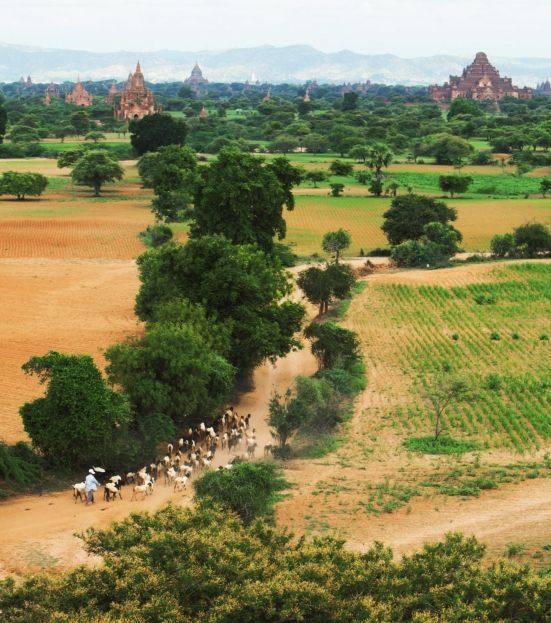

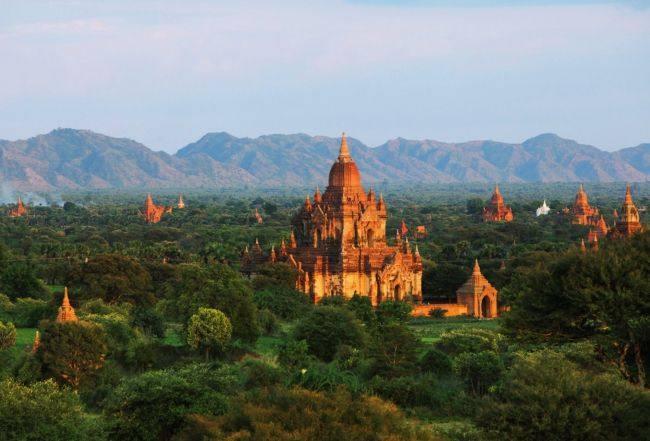

历史学家的无聊统计显示,过去的蒲甘有近一万座佛塔。去蒲甘没有必要一座座地去参观,因为他们大都雷同。你要做的是登高望远。站在高处,视力所及,第一次见到如此平坦的大地上冒着各式各样的洋葱顶。大部分的寺庙都没有香火,缺少人居的生气,但是你依然能想象得到,这里当年的富贵与繁华。它们掩映在树林和灌木丛中,一些坚强有力的红色,刺破了一片一片的绿,与铁色的远山一起,升入雾蒙蒙的天际线。它们又像是一群巨大耸立着的墓碑,有一种别样的沧桑美。

树林之间,错落着很多平地,有些有被开垦过的痕迹,或种着庄稼,有的似沙漠一样荒芜。因为气候干旱炎热,当年忽必烈的蒙古兵呆了两年就弃城而去。忽然间,传来“咩咩”的叫声,一个牧羊人赶着一群山羊经过这里。还有一个老农,赶着牛车,在荒芜的土地上奔跑、犁地。他们的出现,为那个缺少游客的清晨,增添了许多生机。

此地去城半日,有一座叫做波帕山(Mount Popa)的死火山,是纳特崇拜最重要的地方。波帕山被认为是那“三十七主”其中二主的家。每年,那儿都会举行一个很大的庆典,引来全缅境内的纳特崇拜者和好奇的旁观者。在蒲甘,佛塔沿着河流而建,栖居在平原上,而纳特崇拜却隐藏在神山里。这不正是缅甸族和其他各个少数民族的鲜明写照吧。既然它们能相安无事,那么,各个有争论和冲突的民族,也应该根据神的旨意,和平相处吧。

在蒲甘,流传着一个笑话。一些外国游客在旱季的时候抵达蒲甘,发现到处都是沙漠,空气干涸,毫无生趣,很失望地去了北部。后来雨季来临,他们返回蒲甘,却惊讶地发现满眼是绿色。他们以为走错了地方。这是老天爷给人类变的超级魔术,也是大河的哲学。