河西走廊的伏羲女娲图像与道教信仰

程 琦,王睿颖

(天水师范学院 文史学院,甘肃 天水 741001)

天水地区是伏羲女娲故事的发祥地,伏羲在这里画八卦、造书契、教渔猎,开启了人类文明的大门。相传伏羲、女娲兄妹也是在这里成婚繁衍了人类,被誉为中华民族的“人祖”,是汉魏晋墓中常见的题材。虽然迄今为止发现最早的伏羲女娲画像应属湖南长沙马王堆汉墓出土的西汉T字型帛画,但是随着汉代丝绸之路的开通和兴起,伏羲女娲的传说顺着河西走廊向西扩散而去,在各地墓葬中呈现出不同的伏羲女娲图像。

一、河西走廊墓葬中出土的伏羲女娲画像

河西走廊上发现了不少的汉魏晋时期伏羲女娲画像。

甘肃武威博物馆于1982年发现了魏晋时期彩绘灰陶盆,[1]盆高22厘米,口部直径39厘米,腹围40厘米,底部直径13厘米,口沿边宽0.3厘米,外表有五道泥条纹。内壁光滑,表面施一层白陶衣,上用墨线绘制精美的图案。左上方绘有一飞廉 (古代传说中的神兽),下方绘有太阳,太阳内有三足乌,太阳下面两侧绘有双翼,下绘蛇的躯体,四周云气缭绕;右上方也有一飞廉,下方是月亮,月亮内有蟾蜍和玉兔,月亮下面有双翼,下绘蛇的躯体,两蛇尾紧紧缠绕在一起,作交尾状,四周云气缭绕。

在甘肃高台发现有伏羲女娲画像较早的当属骆驼城1995年墓。[2]描绘神话传说的有《伏羲图》、《女娲图》、《西王母图》、《东王公图》、《树下抚琴图》。《女娲图》中人物绘以蛇身,一手执规,一手持月,月中有蟾蜍。《伏羲图》一手执规,一手持日,日中有三足乌。(见图1-A)

图1 -A骆驼城1995年墓女娲画像拓本

图1 -B骆驼城东南发现的98-6墓室

1998年在高台骆驼城东南发现的98-6墓室中也有伏羲女娲像。[3]棺盖内壁白垩粉涂底色,黑色勾画,朱红色点缀其间,三色勾画人首蛇身男女交合图。交合图上部画圆画鸟象征太阳,下部画圆画蟾蜍象征月亮。(见图1-B)

2001年在甘肃省高台县骆驼城西南苦水口出土伏羲女娲画像。[4]壁画砖位于1号墓前室顶部,作为藻井使用。单片砖长41厘米、宽21厘米,厚7厘米。伏羲人首蛇尾,头戴山形冠,腹部绘一轮太阳,太阳中墨绘三足乌,手中持规。女娲人首蛇身,手中持矩,腹部是一轮月亮,月亮中图案不清,当为蟾蜍或兔子。伏羲女娲交尾(见图2)。

图2 骆驼城西南苦水口出土伏羲女娲壁画砖

2001年在高台骆驼城遗址M2二号墓发现伏羲女娲画像砖。[5]东壁南北两侧分别绘伏羲、女娲。以墨线勾勒轮廓,朱红敷彩。伏羲位于北侧,人首蛇身,手中持矩,胸、腹部绘圆形,内绘三足乌,肩部生翼。南侧画像砖绘女娲,人首蛇身,手中持规,胸、腹部绘一圆圈,内绘蟾蜍一只。

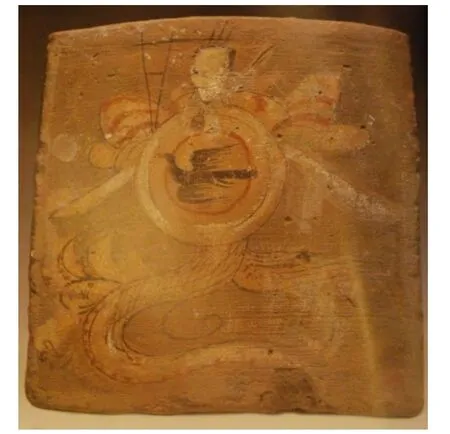

高台南华镇汉、晋墓出土棺板画上的伏羲、女娲图像。[6]2003年,甘肃省文物考古研究所在高台县南华镇发掘了13座汉、晋古墓。其中10号墓出土棺板上画有伏羲、女娲像。伏羲、女娲相交在一起,伏羲头戴山形冠,女娲头有发。伏羲的胸前有圆圈,中有蟾蜍;女娲的胸前有圆圈,中有金乌。(见图3)

图3 高台南华镇汉、晋墓出土棺板画上的伏羲、女娲图像

甘肃民乐也发现有伏羲画像。这一画像现存于1993年甘肃民乐出土的八卦营东汉、魏晋早期墓葬2号壁画中。画中三人均为人首龙身,中间一人有胡须,当为伏羲。墓室壁画中相应的内容还有:日,日中绘金乌;月,月中绘蟾蜍及持杵的玉兔。[4]

酒泉嘉峪关新城M1墓葬中棺盖内面清晰可见有朱绘人首蛇身、手捧圆物(圆物中心图案已较模糊,可能是象征日、月的金乌、蟾蜍图案),应当为伏羲、女娲的图像。[7]

图4 酒泉嘉峪关新城M 13号墓的女棺盖板内的女娲、伏羲图

酒泉嘉峪关新城M13号墓的男、女棺盖板里面绘神像图画。男棺盖板上前绘“东王公”、后绘“西王母”。女棺盖板里绘一幅女娲、伏羲图,以云气纹图案衬底,染以红、黑、白、黄、石青几种颜色。[8](见图4)

另据南京艺术学院2010年徐玉琼硕士毕业论文《莫高窟北朝壁画汉式造像特征研究》,可知嘉峪关新城M16号墓棺盖上也有伏羲女娲像。(见图5-A、B)

图5 -A、B嘉峪关新城M16号墓棺盖上的伏羲女娲像

在甘肃酒泉曾经截获被盗的魏晋时期的画像砖,被认为是伏羲女娲画像砖。[9]画像砖长40厘米,宽21厘米,厚6.5厘米,画像上的两个人物均着长袍大袖服,画面为彩绘,服饰上半身布满云气纹饰,头饰上有长的发簪,与该地区魏晋时期墓葬出土铜质发簪相一致。从画像砖图案来看,虽然在介绍中被认为是伏羲女娲,但是并无确凿的证据,故在后文中不讨论。(见图6)

图6 甘肃酒泉被盗的魏晋时期的画像砖

在嘉峪关毛庄子魏晋墓葬中发现有《伏羲女娲日月星河图》。[10]绘于原棺盖内顶板处,长1.7米、宽0.4米。图中绘伏羲女娲,人首蛇身,伏羲在左,右手执矩;女娲在右,左手执规;蛇尾交缠。中有星河,上绘日,下绘月,日中有金乌,月中有一蟾蜍;画面四周饰以群山。(见图7)

现敦煌博物馆藏有西晋时期画像砖两块,1991年12月出土于敦煌佛爷庙墓群,西晋作品,正方形,37cmx37cmx5cm。伏羲、女娲浮雕砖都是人首蛇身。[11](见图8-A、B)

图7 嘉峪关毛庄子魏晋墓葬中棺盖内的《伏羲女娲日月星河图》

图8 -A 敦煌博物馆藏有西晋时期画像砖

图8 -B 敦煌博物馆藏有西晋时期画像砖

表1 河西走廊墓葬中出土的伏羲女娲画像的总结与分析

二、图像的总结与分析

表1对河西走廊墓葬中出土的伏羲女娲画像作一个简要的总结与分析:

通过对图案的分析,有以下几个问题需要关注:

第一,关于伏羲女娲的交尾问题。从以上图像的构成形式来看,出现在同一画面中的伏羲女娲交尾的情况比较多见。伏羲女娲交尾的层数,现有的河西地区图像是一层,但是吐鲁番发现的图案多层。在此情况之下,伏羲女娲有足的情况绝大多数出现在单幅、无交尾的图像中。

第二,日月是伏羲女娲身份的象征。作为主要道具的日月图案,在图中出现的位置和大小各不同,有在人物的胸腹部、手部和图像的上下位置之别。在个别图案中,伏羲的太阳中是蟾蜍而不是三足乌,女娲的月亮中是三足乌而不是蟾蜍。

第三,关于伏羲女娲像手中持物的问题,绝大部分图像中手部持有规矩,个别图像手中无物或者物体不明。

第四,大部分图像中,伏羲头戴山形冠。有学者认为与海上三神山有关,神异人物头戴山形冠,表示人在山中,即神仙,这是对“仙”字的形象注释。[12]

三、河西走廊墓葬中的伏羲女娲图像具体研究

从图像整体造型来看,绝大部分图像以曲线构成为主,线条流畅,画面生动,人物形象突出,观赏性和艺术性极高,在美术造型考古当中处于重要地位。在上举例子中有几种图像需要特别关注。

第一,从图像的完成度和细节来看,南华镇十号墓与众不同。从图像来源于墓葬并已经下葬来看,能肯定这是一幅完成图,但是通过与其他图像的对比,可以发现此图像对线条的运用更灵活多变,注重线条的疏密对比,进一步加强了画面整体的统一性,但在细节上有待强化,缺乏深入的刻画。这个现象说明,此图像虽粗糙,但是以形似神,潜移默化的视觉再现,构成要素已经完备,完全达到了陪葬的要求,比如交尾、日月、手持物、山形冠等。

第二,图像中出现的双足的问题。相对于交尾的图像来说,无交尾的图像缺少焦点和平衡,因此双足的出现增加了图像的画面生动性和伸展性,而且画面的重心得到了平衡,否则我们难以想象单幅的画面中如果没有双足,将会多么单调空白。在此情况下,苦水口一号墓需要特别说明,这是此类图片的一个特例。它是一个完整的交尾图片,但是因为两个人物被分别画在两片相邻的砖上,他们却又是分别构图的。在单独的砖面上,人物的比例、画面的饱满度都是不错的,但是如果把两片砖放到一起,就就能发现单幅的人物在并列之后有了互动和呼应,画面体现出更好的平衡性,画面的延伸感也更好。因此,对于这个特例,我们应该首先从单幅画面的角度去观看,之后再看整体画面。

第三,绝大部分图像中伏羲女娲手中持有规矩,在南华镇十号墓人物有持物,但是不能确定是规矩,除此之外,仅有嘉峪关新城M1发现的无持物。但是从M1出土的图案来看,画面的完整性是毋庸置疑的,因此大胆推测,“规矩”的出现在此图案场景中并无实际意义。

四、河西走廊墓葬中的伏羲女娲道教信仰

道教作为汉民族土生土长的宗教,在我国由来已久。道教所信仰的阴阳五行、长生不老等思想在民间有极广的传播。大众对道教的信仰主要从墓葬中表现出来。但进入魏晋,统治阶级对民间的宗教活动严令禁止,遏制了早期民间道教组织迅速发展的势头。[13]

1.阴阳五行的宗教信仰

河西走廊上出土的伏羲女娲画像从构图和含义上来说,包含了道教的基本元素。

首先,伏羲女娲图像自身表现出来阴阳的意味。这种阴阳两极在图像中多次表现出来,比如男女雌雄两极;左右两边;前后两面;上半身直立,下半生弯曲,曲直两极;上半身分开,下半身相交,独立和交融两极;交尾处呈S形相交,此消彼长,正符合了太极回环相生的外形和思想。

其次,从日月规矩蕴含的意思来看包括了五行思想。《淮南子·天文训》曰:“何谓五星?东方木也,其帝太皞,其佐句芒,执规而治春,其神为岁星,其兽苍龙,其音角,其日甲乙;南方火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏,其神为荧惑,其兽朱鸟,其音徵,其日丙丁;中央土也,其帝黄帝,其佐后土,执绳而治四方,其神为镇星,其兽黄龙,其音宫,其日戊己;西方金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋,其神为太白,其兽白虎,其音商,其日庚辛;北方水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬,其神为辰星,其兽玄武,其音羽,其日壬癸。”(见表2)

表2 中国道教五行思想

单单从伏羲女娲图中的规、矩来看,已经包含了金木水火土五行和春夏秋冬四季的观点,图像之中仅仅用规矩代表了整体。

再次,以苦水口1号墓出土的伏羲女娲画像位于墓前室顶部,作为藻井使用的情况来看,出现一个疑问,方方正正的藻井为什么不直接使用一块方砖,而要两块长砖拼接而成,两块长砖的安全系数比一块方砖要小得多吧?答案应该不是缺少方砖,而是有意而为之。笔者认为数字“二”在这里蕴含了道教所说“一生二”“合二为一”的思想。

2.事死如事生、死后升天的神仙信仰

神仙崇拜是道教信仰的核心。[13]普通民众认为神仙长生不老,逍遥自在,神通广大。由此人们认为始祖的生命是永恒长存的,并且时刻庇护着人类。所以自古以来,人们就用生命创始者的形象来陪伴死亡,希望得到始祖的保佑。这种保佑可以分成两个层次,第一层次保佑死后如生时一样,得到人间同样的享受。为此就把食品、衣物、首饰、绘画、乐器、刀剑、侍女、夫役等陪葬于墓中;第二层次,希望借由始祖神力引领升天,共享安乐。

学者对于1986年四川简阳董家梗乡深洞村鬼头山崖墓出土的东汉3号石棺的画像解读更好地阐释这个问题。“玄武驮运,朱雀引领,墓主拜见了伏羲女娲;在伏羲女娲的指引下,步入天门,在青龙白虎的欢迎下,从装满粮食的仓库旁边走过,墓主看到那些提前步入天堂的人在嬉戏,或下棋,或骑马;进而,墓主终于拜见到天堂的主宰日月神,以及源源不断生长财富的‘柱铢’,经常传递喜讯的‘白雉’。倒过来,如从右读起,则是从天堂到人间的景象。”[14]此解读方法同样适用于马王堆出土西汉T字型帛画。

类似的画面在陕西李和墓中墓主人升仙图中也有出现。[15]“石棺的前部刻人首蛇身的伏羲和女娲,伏羲戴冠,身穿交领宽袖短衣,胸间束带,手举日轮;女娲梳髻,着装和伏羲相似,手举月轮;伏羲女娲的身后应是墓主人李和夫妇。石棺左右两帮也是升天主题的线雕。左边是女主人梳髻,手持莲花,跟在一位戴冠、身穿交领长袍、驰青龙的长须方士后面,她衣袖随风飘舞,似乎正在飞往升仙的途中,青龙的前面是4个穿宽袖长袍、手握仪刀的侍者,似在送行。右边是男主人戴冠,手持烟雾缭绕的熏斗,身着长衣且飘举如飞,前面是一只白虎,白虎背上的方士手持虎扇招引身后。白虎前面也是一列送行的侍者。”(见图9)

河西出土类似的有嘉峪关新城M1的伏羲女娲像。该墓中男棺和女棺各有一幅引领升仙图,在云雾环绕中间,男女墓主人分别跟着伏羲女娲往高处飞升。

从以上三个实例,我们可以发现,飞升主题的图画之中,都没有出现“规矩”,因此,笔者认为“规矩”的出现有其特殊性,也就是说图画中的图案不是简单的叠加,而是含义清晰,指向明确。

3.对后代人丁兴旺的祝福

墓葬除了安放亡者用于怀念之外,对于俗世的人来说,还有祈福之义。《元命苞》云:“尾九星,箕四星,为后宫之场也。”[16]足见尾部有如后宫一样,是具有生殖繁育功能的部位。《白虎通义·封禅》中有:“必九尾者何?九妃得其所,子孙繁息也。于尾者何,明后当盛也。”[17]两部书都讲到尾部对于子孙传承的重要性,从此角度来看,墓葬中的伏羲女娲交尾图,既肯定了亡者如伏羲女娲一样作为一个家庭“人祖”的重要功德,生育的儿女也是龙虎之辈,另外还包含为后世子孙祈福,盼望多子多孙的思想。

综上所述,河西走廊上所出土的伏羲女娲图像虽然数目远较其他省份少,但是由于伏羲女娲文化的发源地就在天水,伏羲女娲文化顺着丝绸之路往西传播的过程中,伏羲女娲图像呈现出不同的面貌。伏羲女娲图像的不同既有汉魏晋时期审美的特色,同时也和民间道教信仰有着极大的关系,表现了大众对道教阴阳五行等思想认识的神化,同时也是希望藉由道教的神仙满足人们到达逍遥极乐生活的向往。

图9 陕西李和墓3号棺后挡画像拓片

[1]何金兰.魏晋彩绘灰陶盆[J].丝绸之路,2001,(6).

[2]施爱民.甘肃高台骆驼城画像砖墓调查[J].文物,1997,(12).[3]曹国新.骆驼城出土珍贵文物[J].丝绸之路,1999,(3).

[4]赵莉.甘肃考古发现的汉、魏晋时期伏羲、女娲图像[J].丝绸之路,2009,(22).

[5]吴荭.甘肃高台县骆驼城墓葬的发掘[J].考古,2003,(6).

[6]赵吴成.甘肃省高台县汉晋墓葬发掘简报[J].考古与文物,2005,(5).

[7]甘肃省文物队,甘肃省博物馆,等,编.嘉峪关壁画墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1985.

[8]嘉峪关市志编纂委员.嘉峪关市志[M].兰州:甘肃人民出版社,1999:423.

[9]吕占光.酒钢公安处缴获伏羲女娲画像砖[J].丝绸之路,2000,(3).

[10]孔令忠.记新发现的嘉峪关毛庄子魏晋墓木板画[J].文物,2006,(11).

[11]王钰.“敦煌出土伏羲女娲砖雕图”小考[EB/OL]http://www.tianshui.com.cn/news/zjts/2009112021083868088.htm.

[12]何志国.汉晋山形冠和锯齿纹含义探议[J].装饰,2008,(6).

[13]任继愈.中国道教史[M].上海:上海人民出版社,1990:4,11.

[14]郑先兴.论汉代的伏羲女娲信仰(下)[J].宁夏师范大学学报,2008,(4).

[15]杨波,余颖.李和墓石棺盖上的伏羲女娲线雕[J].美术大观,2009,(10).

[16]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1996:1298.

[17]陈立,撰.吴则成,点校.白虎通疏证[M].1994:287.