污水厂生物除磷工艺技术的运行实践

王 旭,袁 琳,刘俊红

(浦华环保有限公司,北京 100084)

某污水厂设计水量3万 t/d,采用水解酸化-CAST工艺,于2005年建成,设计符合城镇污水处理厂污染物排放标准的二级排放标准。根据地方环保要求,利用现有设施,通过技术挖潜,使出水达到一级B的排放标准。由于在日常处理中,COD、氨氮等指标经过一般运行调控即可稳定达到一级B标准,而出水磷却难以达标,因而生物除磷效果的提升是本厂工艺改造的重点。

1 主要工艺情况

1.1 水厂水质指标

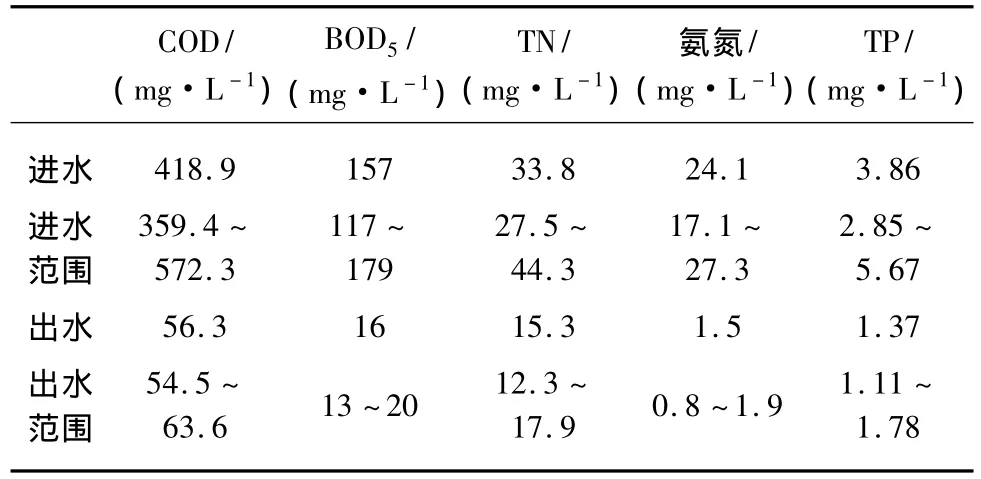

本厂来水中,生活污水的含量约占20%,其余主要为附近的纺织印染企业经过处理后的排水。进出水控制指标(出水按一级B标准控制)如表1所示。

表1 进出水指标控制指标Tab.1 Control Index of Influent and Effluent

1.2 工艺设施设计和运行情况

由于本厂进水污染负荷较高,水质较为复杂,因而设计采用水解-CAST工艺。

水解池停留时间为3.5 h,水解酸化采用升流式厌氧污泥床工艺,进水通过若干根布水管均匀分布于池底,向上升流,穿过厌氧污泥层后,从池表面的出水堰均匀流出,厌氧污泥层对进水中的污染物进行水解酸化。运行过程中,水解酸化池的布水管入口处由于缺乏水封作用,形成涡流,导致进水中夹带部分空气,在池内形成了轻微的曝气现象。这一现象对水解酸化作用造成两方面的影响:一是空气的进入破坏了池中的厌氧环境,降低水解酸化的效果;二是由于空气在池中造成轻微曝气效果,导致部分污泥受空气扰动,从池上的出水堰溢流,池内污泥浓度降低,影响水解酸化效果。水解池工艺如图1所示。

图1 水解池工艺示意图Fig.1 Schematic of Hydrolysis Tank

CAST池设计停留时间为22 h,其中曝气时间占总停留时间的一半。工艺时序为曝气进水2 h,沉淀1 h,滗水1 h。CAST池有效水深为5.8 m,滗水最低水位4.5 m,共四组池,交替循环进水。运行中生化系统性能稳定,出水COD、氨氮、总氮等指标可稳定达标。

实际运行中含水率为80%的污泥产量为30 t/d,生化池污泥浓度为5 000 mg/L,好氧污泥龄为12 d(因CAST工艺曝气沉淀合为一池,在任意时间内只有两组池子在曝气,因而计算曝气污泥龄时只按照污泥总量的一半计算)。

由于工程建设时采用二级排放标准,因而生化池设计没有深入考虑除磷。但由于CAST工艺段采用与常规脱氮除磷工艺相同的工艺方案,即设有厌氧缺氧区。因而在调试过程中加强好氧段曝气的同时,对污泥回流和厌氧缺氧搅拌工艺都加强了管理,出水磷可以稳定达到1.2 mg/L以下,平均值为0.8 mg/L左右,运行指标如表2所示。该厂磷的控制目标为1.0 mg/L,除磷能力还需进一步提高。因为该厂有水解池,可以强化厌氧酸化效果,可以重点考虑对水解池功能进行强化。

表2 改造前日常进出水指标Tab.2 Water Index before Upgrading

2 除磷效果提升的理论和实践

2.1 提高除磷效率的理论和分析

根据文献[1,2],短的污泥龄可以使除磷效果有所提高,因为更多的排泥可以使更多的磷排除系统。但从实际情况看,工艺的提升不仅需要提高除磷效果,同时也要保证系统的脱氮效果。该厂污泥龄为12 d,如果进一步缩短泥龄,将可能对系统的脱氮效果造成影响。

聚磷菌(PAOs)[3,4]生物除磷技术的作用机理是在厌氧条件下,利用储存聚磷酸盐的有效能量,将酸化作用下产生的醋酸盐同化,并产生细胞内部聚合羟基丁酸盐(PHB),释放出正磷酸盐(O-PO4)以及锰、钙、镁、钾等阳离子。进入好氧/缺氧段时,PHB代谢,利用释放的能量形成细胞储存磷酸盐键,可以与聚磷酸盐结合,从而将磷酸盐从溶液中去除。一般活性污泥处理系统中常见的异养菌中磷的组成占细胞干重的1.5% ~2%,但很多种细菌其细胞都可以富能聚磷酸盐的形态储存磷,导致活性污泥生物质(VSS)中的磷含量高达20% ~30%。储存了大量聚磷酸盐的生物体随剩余污泥排放,即使得磷从生化系统中排除。从上述原理出发,应该设法提高水解池的酸化效果,以及提高聚磷菌在生化污泥中的优势地位。

2.2 改善水解酸化作用后除磷效果

首先从强化水解酸化作用方面入手,对除磷效果进行考察。

水解酸化作用的强化,需要增加厌氧污泥的浓度,并降低水解池的氧化还原电位。如前所述,在之前的运行中,水解酸化池由于布水管入口漩涡问题,造成进水中夹带部分空气,影响了水解酸化的厌氧环境,并且由于轻微曝气作用,导致部分污泥随出水从池上的出水堰溢流,致使池内污泥存量减少,达不到水解酸化的最佳效果。通过解决布水管进口夹气的问题,使该池不再进入空气,又通过定时排泥,控制池内污泥不再从出水堰溢流出来。

经过上述处理后增加了水解池的污泥浓度,并强化了池内的厌氧环境,理论上除磷效果应有所提高。但实际检测的结果显示,经过改进之后出水磷的含量不低反高(见图2)。

图2 改善厌氧酸化条件后进出水总磷的变化情况Fig.2 Change of TP's Content after Acidification Condition Improved

随后一个月的观察期内出水总磷浓度在1.1~1.8 mg/L之间波动,平均值为1.4 mg/L左右,结果如表3所示。

表3 改善酸化条件后进出水指标Tab.3 Index of Influent and Effluent afterAcidification Condition Improved

2.3 分析和改善

对整改前后的差异进行对比寻找问题产生的原因。首先,该厂整体运行稳定,观察期间内进水水质水量没有异常波动,采取整改措施之后,水解池内的水解酸化的条件必然得以改善。事实上,本厂进水pH监测时段内平均值为8.5左右(本厂进水因工业废水含量较多而偏碱性),而水解池出水pH为7.5左右,呈比较明显的酸化效果;另外,对水解池出水的总磷进行测定,平均值与进水基本无差别,这说明水解池没有起到明显的厌氧释磷作用。

经分析认为整改前后明显的差异是整改前有部分污泥在轻微曝气作用下随水解池出水溢流进入后续的生化池,而整改之后这部分污泥不再溢流。因此可以认为这部分污泥应该是该厂除磷效果下降的关键因素。

该厂水解酸化池中存留的污泥并非完全是自身产生的厌氧污泥,很大一部分是来自本厂好氧系统产生的剩余污泥。这些污泥通过两种渠道进入水解池:一是该厂剩余污泥按PLC程序定时排放至储泥池,当储泥池进满时,大量污泥通过溢流管道溢流进入进水泵站,循环至水解酸化池;另一部分是该厂污泥脱水设施工作时,有大量压滤液进入排水管道,同样回流至进水泵房。压滤液的污泥浓度经测定大约在1 000 mg/L左右。在之前运行中,部分污泥从水解池的出水堰溢流出来后使污泥在整个生化系统中形成动态循环,经过了整个厌氧和好氧的过程,而在采取整改措施之后,这部分污泥不再从水解池出水堰溢流,只能在水解池和进水泵房之间循环,不再进入好氧池。由于聚磷菌需要在厌氧和好氧交替作用下才能建立优势地位,而上述人为的阻断作用,使系统中的微生物失去了厌氧好氧交替环境,即聚磷菌失去了优势地位,这可能是导致出水磷含量大幅增加的原因。

从上述分析出发,进一步采取措施进行整改,在解决布水口进水夹气的问题的基础上,延长好氧池的剩余污泥泵开启时间,使更多的活性污泥通过储泥池溢流管道回流至进水泵房并进入水解池中,同时减少水解池的排泥量,使水解池内污泥浓度自然积累到一定程度后,部分污泥从上部出水堰溢流至好氧生化池中,并通过控制底部排泥量,使通过出水堰溢流的污泥量逐渐达到平衡状态。

以上措施一方面提高了水解池内污泥含量,强化了水解酸化的作用;另一方面使一部分活性污泥经过厌氧-好氧的完整循环,增强了聚磷菌在整个生化系统中的优势地位。实际运行结果如图3所示,出水磷逐步降低。

对水解池出水磷进行监测,本段出水的总磷含量较进水总磷含量平均高约2 mg/L,这说明经过这一调整过程,水解池起到了明显的厌氧释磷效果。

图3 进一步整改之后进出水总磷的变化情况ig.3 Change of TP's Content after Further Improving

在随后的运行中,日常磷的出水指标基本稳定在0.7 mg/L以下,平均值在0.5 mg/L左右。经过整改稳定运行30 d后的平均指标如表4所示。

表4 经改善后的进出水指标Tab.4 Index of Influent and Effluent after Further Improving

3 结论

(1)要使聚磷菌在生化菌群中占据优势,不仅需要创造更佳的厌氧条件来促进进水有机物的水解酸化,为聚磷菌提供优质碳源,更要创造条件使聚磷菌能够在整个生化系统中循环。

(2)从上述实践可见,虽然经过水解池和CAST池完整循环的活性污泥量只占整个活性污泥量的很小的比例,但却起到了很好的除磷效果。这说明聚磷菌的聚磷能力确如文献[3]所述可以达到较高的水平,另一方面也说明较少量的活性污泥回流,可以确保厌氧段的厌氧环境不受破坏,从而保证聚磷菌的释磷效果。

(3)从本次除磷调试过程可以看出,水解—CAST工艺中,水解池在生化除磷过程中起到了重要作用。因此可以设想有初沉池的污水厂也可以通过一定的控制手段,使其除磷的功能增强。

[1]郭琇,孙洪伟.生物除磷的主要影响因素的研究[J].水处理技术,2008,34(9):7-10.

[2]张学洪,李金城.刘荃.A2O工艺生物除磷的运行实践[J].给水排水,2000,26(4):14-17.

[3]梅特卡夫和埃迪公司.秦裕珩,译.废水工程处理与回用(第四版)[M].北京:化学工业出版社,2004.

[4]陈亚松,金文标,闫韫,等.高效聚磷菌的筛选及其应用[J].净水技术,2011,30(2):19-22.