川窑古陶瓷奇葩

唐三彩是我國陶瓷中的艺术瑰宝,自1905年我国北方唐三彩被发现以来,引起国内外许多机构及收藏家的高度关注。北方唐三彩产生于唐早期,兴盛于中唐,曾传至朝鲜、日本、印度尼西亚、伊拉克、伊朗、埃及等地,“安史之乱”后渐衰。通常认为,迄今已发现烧造唐三彩的窑址是河南巩县、陕西铜川和西安西郊、河北内丘,不妨称它们为北方唐三彩。本文将要讨论的是鲜为人知的四川邛窑唐三彩,是目前已知唯一的南方唐三彩。

位于四川成都邛崃市的十方堂窑是邛窑唐三彩的烧造地,一九八八年一月,国务院将十方堂邛窑遗址批准公布为“全国重点文物保护单位”。十方堂窑是邛窑数个窑群中具有代表性的一个,它创烧于南朝晚期,盛于唐至五代,终于宋。上世纪三十年代被发现后曾引起军阀盗挖。八十年代后进行过几次考古发掘,现已知遗址东西长530米,南北宽210米,总面积11万平方米,所用窑炉有龙窑和马蹄窑。出土的上万件古陶瓷中,有各种生活用具、工具、玩具、文房用品、人物、动物瓷塑和佛教造像以及少数建筑材料。器物胎质以灰褐胎居多,釉色20余种。其装饰技法主要有釉下彩绘、印花、刻划花、堆贴花等。尤其以无铅高温玻璃釉彩为特点的邛窑店三彩(简称“邛三彩”)是邛窑的精华之作,可谓川窑古陶瓷中的奇葩,它不但可与北方唐三彩媲美,而且还有自己独创的特色。

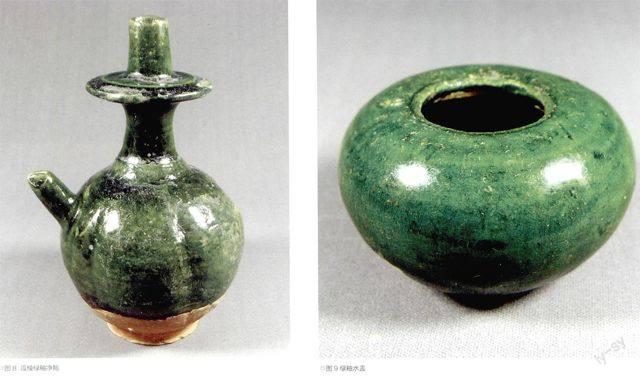

四川邛窑唐三彩有个显著的特点,就是色彩非常艳丽。请看一下邛窑唐三彩器物釉和彩的基本特征。图1的贴虎头黄釉洗和图2的花口出筋金黄釉盘的釉色是邛窑唐三彩器物的基础色调,如此艳丽的黄色在唐代陶瓷中是不多见的,不少邛窑唐三彩就是在嫩黄或金黄地上施以褐、绿彩斑或彩条而成,如图3的黄地褐绿彩执壶、罔4的黄地褐绿彩注子、图5的黄地褐绿彩炉、图6-1和图6-2的花口皱壁黄地褐绿彩洗、图7的黄地褐绿彩葫芦瓶等都是黄地褐绿彩器物。而图8的瓜棱绿釉净瓶、图9的绿釉水盂、图10的绿釉狮子、图11的绿釉孩童像等则是单一的绿釉器物,以图9的绿釉水盂为典型的鲜艳绿釉,格外抢眼。图12-1、图12-2的龙凤纹黄绿釉印花盒盖采用了外绿内黄的施釉方法,盒盖上龙凤呈祥纹清晰生动,盒盖内黄釉均匀光亮。龙凤文字在商代的甲骨文中就已经有了,龙凤呈祥的成语及典故最早出现在在秦汉时期,邛窑这个唐三彩龙凤纹盒盖,是唐代龙凤文化的一个物证。图13是一尊唐三彩佛像,巴蜀地区是佛教传入我国最早的地区之一。这尊黄绿红彩佛像采用了白、红两种色胎,以达到黄、绿、红三种彩色的效果。尽管唐代邛窑已经掌握了铜红釉彩技术,但那是1200℃以上高温乳浊釉彩技术,在这里是透明玻璃釉彩,利用红胎直接得到红色则便利得多。图14的黄褐绿彩执壶、图15的黄褐绿彩省油灯、冈16黄褐绿彩胡人顶灯形灯座的人形部分等都采用了黄、褐、绿多彩融合的施釉方法,这种多彩融合的视觉效果跟某些北方唐三彩很相似,色斑之间的边沿搭接融合,看上去浑然一体,华贵而柔和。

邛窑唐三彩为什么如此艳丽?原来其中的奥秘就在于釉彩的化学成分。经上海硅酸盐研究所测定,邛窑这种透明玻璃状有色釉的成分如下:

透明绿釉:二氧化硅59.91%,三氧化二铝10.11%,三氧化二铁2.56%,二氧化钛0.73%,氧化钙17.52%,氧化镁4.27%,氧化钾1.54%,氧化钠0.32%,氧化锰0.47%,氧化铜1.48%,五氧化二磷1.87%。

透明黄釉:二氧化硅59.92%,三氧化二铝10.76%,三氧化二铁2.96%,氧化钛0.72%,氧化钙16.54%,氧化镁4.50%,氧化钾1.38%,氧化钠0.43%,氧化锰0.37%,氧化铜0.08%,五氧化二磷2.34%。

可以看出,它们都不含氧化铅。这是一种创新,会招致两种结果,一是烧制温度的提高,高至1100℃左右或更高,以致把它们定为陶器还是瓷器都成了难题;二是无铅可泛,即使在四川这样多雨潮湿、埋于酸性红土的恶劣条件下,也不会产生“泛铅”现象,故能历经千年仍光彩如初。

邛窑唐三彩的胎色有红、粉、褐、浅褐、灰、深灰、白、黄等,其中红胎者最多,深灰胎者最少、火候最高,白胎、黄胎者修胎较精细。从隋代开始,邛窑系各窑普遍采用了化妆土技术,白色化妆土的应用大大提高了釉和彩的鲜艳程度。

邛窑唐三彩都是实用器而非冥器,少大器,多出土于大城市中心地带,以义房、化妆、陈设、酒、茶、灯、玩偶等器物为主。用具器形多为仿金银器具,因此,断代不能像普通陶瓷那样依形断代,断代所依之形者,应是金银器。纵观邛窑烧造陶瓷的历史可知,邛窑在隋代就烧制出了乳浊绿釉、釉里红和多彩彩绘瓷。到了中唐以后大量烧造起唐三彩,并延续到五代。笔者认为这跟公元755年末发生的“安史之乱”不无关系。由于北方战乱,公元756年以唐玄宗为首的皇族、高官、显贵、名流纷纷入川,他们不但带来了高端陶瓷器具的需求,也带来了北方唐三彩的信息。具有深厚高温釉下彩绘瓷基础的邛窑窑家,创烧出这样艳丽的邛窑唐三彩就不足为奇了。还有一个问题,既然邛窑三彩从唐中期延续到五代,那么为何本文统称邛窑唐三彩呢?因为到了宋代,邛窑体系中诸多窑口盛烧三彩陶器,那是一种低温含铅釉陶,被称为宋三彩,也有许多佳作珍品,但从古陶瓷技术来看,它跟邛窑唐三彩胎釉都有所不同,对此将另题研讨。

还有一个概念问题,唐代彩绘瓷和唐三彩是很不相同的两种东西,不少人把它们混淆了。简单地说,以邛窑和长沙窑为代表的唐代彩绘瓷是在浅色胎或施了浅色化妆土的胎体上,用褐、绿、红等乳浊彩料绘制出斑块或图形,然后整体罩上一层无色透明薄釉,经1200℃左右或更高温度烧制而成;而唐三彩指的是北方出土的唐代马、骆驼、俑、炉等等彩色釉陶器物即是本文图1至图16所举出的这类玻璃釉彩器物的专用名词。更不能把唐三彩跟明清时期的五彩、素三彩混为一谈。它们都是不同时期、不同窑口、不同类型的陶瓷技术概念。

这些邛窑唐三彩实用器的发展还跟当时社会的经济、文化状况有关。唐至五代时期,四川名酒、名茶甚多,如成都春、青城山乳酒、汉州鹅黄酒、临邛酒、郫筒酒、戎州春等酒以及峨眉雪芽、蒙顶山茶、青城山茶等当时都享有盛名,致使李白、杜甫、白居易、岑参、李商隐等给世人留下许多赞美川酒、川茶的佳句。显然,这些美酒、香茶不但激发出文人墨客的创作灵感,同时催生出许多跟诗文、茶酒有关的陶瓷艺术精品,其中不乏艳丽的唐三彩壶、盏、盂、洗、炉、盒之类作品。另外,图中的南亚胡人、狮子、孩童、净瓶、佛、省油灯……像一部唐代写真集,在一定程度上反映出唐代四川社会生活的状况。四川是南北丝绸之路的交汇点,也即东西、南北文化的交汇点,是较早接触佛教、狮子、南亚胡人的地方,又是安定、富庶的“天府之国”,发达的经济、多元的文化正是邛窑陶瓷技术发展的社会基础。

邛窑唐三彩的技术创新除了釉料方面外,烧制工艺的创新也十分突出,不但广泛采用匣钵、火标,邛窑为了生产唐三彩还专门创造出满釉、覆烧的三芝麻钉支烧技术。如图2所示的花口盘,有黄釉的,也有绿釉的,周身施釉,用三个大小像芝麻一样的支钉支烧,以求达到最大面积地施釉,最小面积的支痕。为了消除口沿釉薄容易无釉的现象,还采用了覆烧方法,即烧制时口沿朝下,这样口沿有积釉,增加了釉面整体的温蕴感。从图12-2的盒盖也可看出,它的全身施满釉,仅三个芝麻钉痕露胎。邛窑唐三彩的这种三芝麻钉支烧技术,远早于汝窑,有的芝麻钉痕竟小于1毫米。邛窑唐三彩的覆烧技术,也远早于定窑。二者覆烧的目的与方法是不同的。定窑的覆烧与芒口同时采用,而邛窑的覆烧与三芝麻钉同时采用。

总之,邛窑唐三彩这一川窑古陶瓷奇葩很值得重视与研究。

感谢四川收藏界徐江涛、胡维忠、张宇、陈磊等诸位先生及巴蜀古陶瓷博物馆提供相关实物资料。