基于双螺旋模型构建“冲突—平衡”的动态教与研新模式

孟祥扬

(武警工程大学 信息工程系,陕西 西安 710038)

基于双螺旋模型构建“冲突—平衡”的动态教与研新模式

孟祥扬

(武警工程大学 信息工程系,陕西 西安 710038)

在详述当前实际教学与科研的关系基础上,利用双螺旋模型迭次上升的特点,建立教研的“冲突—平衡”对称点,构建基于双螺旋模型的“冲突—平衡”动态教研新模式。并以“机制”为核心的管理属性协调并促进新模式中“冲突—平衡”点的促进效用。

双螺旋模型;教学;科研;“冲突—平衡”对称点

一、引言

教学与科研是学校工作最主要的两个基本职能,而教师则是进行教学与科研的主体。具有较强的研究意识和研究能力的教师,是教师成长的高级阶段。此时,教师能充分认识教学与科研的内在联系,并将这种联系真正落实于日常教学研究之中,不“浮于”教学而忽略科研,也不“沉于”科研而抛弃教学。

如何以一名成长到高级阶段的教师视角处理好教与研的关系,不论是对社会发展还是对学校发展,甚至于对教师个人的成长发展,都是一件具有重要意义的事情。

二、教学与科研的现实关系

教学与科研二者相辅相成,是对立统一的混合体,两者呈“斗争式”互动发展。

1.教学与研究是统一的,是相互促进的混合体。首先,从最终目的来看是统一的,教学与科研都是推动社会进步的重要中坚力量,以此来看,二者没有根本冲突;其次,从长远和整体影响看,教学与科研也是内在统一的,并且二者还是互相帮助、互相提高的关系。科研是教学的“起始源泉”,是教学内容的更新和深化的基础,也是教学手段和方法的创新和深化的基础。如果没有科研作为支撑,那课堂教学就会失去“灵魂”。著名教学家钱伟长在《教育和教学问题思考》一文中曾指出,教学没有科研做底蕴,就是一种没有观点的教育[1]。教学是科研的“发展动力”,教师要上好课,决不能局限于课程知识之内。如果缺乏对教学的关注可能会导致失去提高科研水平的机会,很多教师都觉得上课、备课、批改学生作业会占据做科研的时间和精力,投入太多对科研发展不利,其实不然,要给学生一杯水,自己就得有一桶水,高质量的课堂教学必须要有渊博的知识、宽阔的眼界,这将有助于拓宽科研工作的思路和领域。对每一个教师而言,教学是果,科研是根。孔子在《论语·为政》中有“学而不思则罔,思而不学则殆”的学思论述,教研则是学思的进一步升华与延伸,教学需要不断学习的积累和补充,而对疑惑问题的思考、领会与认知则是研究的启发,“教而不研则浅,研而不教则空”[2],二者相互依存,任何一种的缺失都会导致教师自身能力的失衡。

2.教学与科研确实是有冲突的,两者互为“斗争者”。首先,以能达到的最终目的来说,教学和科研目的是不同的。教学的主要目的是为受教育者传输知识,而科研的主要目的是创造知识。其次,从所要求的主体素质方面来看,教学和科研所要求的个人素质也是有区别的。教学注重的素质除了教学课堂的讲授口才外,还有教师素养、道德和人格等方面的要求。而科研则不同,科研注重的素质要求主要是在创新性思维、整理综合和智力等方面,而对如口才等要求则相对弱一些。再次,在时间和精力的分配方面,教学与科研分配的时间是一个教师的整体时间,哪方面有侧重,另一面就会被削弱,两者也是有冲突的。从以上分析可以看出,科研和教学冲突不仅体现在时间、空间上,还有态度、行为上的冲突,而这个冲突的原因是多方面的,既有国家、社会的因素,也有学校的因素,更有教师个人方面的原因[3]。找到两者之间的冲突协调点,进而建立平衡互促的状态,这样才能够使教学促进科研,形成科研反哺教学的良性动态模式。

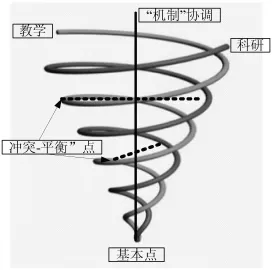

三、运用双螺旋模型建立教研“冲突—平衡”模式

螺旋模型本是计算机软件设计开发方式,它采用一种周期性的方法来进行软件开发[4]。该方法能够快速搭建原模型,以进化的开发方式为中心,每个阶段都以特定模型进行。双螺旋模型是把一个完整的系统划分成相对独立的两个部分,每个部分单独进行,同时又相互联系,以便确定系统开发进度。如图1所示双螺旋模型简图。

图1 双螺旋模型简图

图2 基于双螺旋模型建立的教学与科研“冲突—平衡”模式图

根据双螺旋模型中,两个部分的相互依存并互促统一的特点,建立如图2所示教学与科研“冲突—平衡”模式图。

图2中基本点代表一名教师的起点,即进入教学岗位开始从教育教学;两条分开螺旋进行的曲线分别代表教学和科研两部分;中间虚线两端端点代表教研“冲突—平衡”对称点。通过对图2分析发现,从基本点开始,教学和科研就开始以自身根本特点进行不同的轨迹方式进行运动,如果只侧重一方面而忽略另一方面,就会造成平衡对称点难以建立,曲线扭曲而造成教研水平的不能上升,一直处于低端的状态。如果克服教研的“冲突”而建立统一、互促的“平衡”教研状态,就会是得曲线得以扩展,随着时间的推移,教学与科研相互拉动,在动态的“冲突—平衡”对称点建立中,相互提高,教研相长。这种模式的建立很大的程度上取决于教师自身的认知、自觉和努力,如何加快“冲突—平衡”对称点的建立,在方式方法和管理属性模式上都有很大的要求。

四、以机制为基准,构建“冲突—平衡”的动态教研新模式

以有效为基准,不止需要对教师教学进行评估是否有效,还需要对学生的课堂认知能否达到要求为准,如某一堂课师连续提问,甚至一分钟就几个问题,根本没有时间让学生去考虑,则根本谈不上有效的问题?同时以有效为基准,也是考量如何建立教学和研究的度量问题,需要有一个具体评价标准,因为一旦标准建立不能体现科学化和合理化,就会造成不良的影响,同时还要保证标准执行的连续性。院系间合作机制、激励机制和师德建设机制等主要机制是构建“冲突—平衡”的动态教研新模式最基础的机制。这些都属于外力的性质,需要外部的推动作用,可以纳入管理的范畴。如图3所示加入机制协调等管理属性条件下的新模式图形。

图3 “机制”协调条件下的教学与研究“冲突—平衡”模式图

此种动态教研新模式的建立,本文只是单纯讨论模式构建过程以及所需的条件和影响的因素,并没有假定和分析具体实施过程中出现的问题和解决方式,它是理想化的产物。但就教学与科研“冲突—平衡”对称点的调整和建立,对教师自身的认知与评价,以及怎样理解教学与科研关系,具有借鉴意义。

教师既是教学的骨干,也是科研的主力军。但若不能处理好教学与科研关系,就会常常顾此失彼,忙忙碌碌却又一无所获。这就要求教师的内力和机制的外力共同作用,也就是说新的教研模式不单要考虑教师师德建设的内因,还要重视管理属性等外在的力量,不断地在“冲突—平衡”对称点的建立中提高教师的教学水平和科研能力。

[1]钱伟长.教育和教学问题的思考[J].福建盟务简讯,1980,(21).

[2]杜建勤.教而不研则浅,研而不教则空[J].中国科教创新导刊,2010,(10).

[3]周丹.大学科研与教学关系的冲突与融合研究[D].长沙:湖南师范大学,2011.

[4]Ian Sommerville.软件工程[M].第九版.程成,等,译.北京:机械工业出版社,2011.

G642.41

A

1674-9324(2014)36-0154-02