高职生网络成瘾现状与心理健康教育对策研究

梁金慧

(浙江交通职业技术学院,杭州311112)

0 引 言

大学生是网络普及率最高的人群,网络给大学生的学习、生活带来了日益深远的影响。一方面,网络给大学生的学习带来了便利与帮助,丰富了大学生活;另一方面,部分大学生也由于使用网络过度,甚至网络成瘾,身心健康受到严重影响。有调查显示,在大学生中网络成瘾的发生率为10.0%[1]。2008年,由北京军区总医院制定的我国首个 《网络成瘾临床诊断标准》通过了专家论证,这一标准将网络成瘾纳入精神病范畴。尽管该标准遭到了不少质疑,但网络成瘾确实对成瘾者的身心健康及社会功能造成了非常严重的损害。高职院校学生过度使用网络现象比较严重,每年都有学生因为网络成瘾无法正常完成学业甚至退学。如何使学生从网络成瘾回归正途,是高职院校亟需解决的课题。

1 网络成瘾的界定

“网络成瘾”也名 “网络上瘾综合症”(Internet Addiction Disorder,简称IAD),“强迫性网络使用”(Compulsive Internet Use)或 “病理性互联网使用”(PIU:Pathological Internet Use),每个术语都反映了对过度上网 (Excessive Internet Use)性质的不同理解。纽约市精神病学家Ivan Goldberg博士于1995年首次提出 “网络成瘾障碍”这一概念。美国心理学会 (APA)于1997年正式承认 “网络成瘾”研究的学术价值。当前学术界对于网络成瘾的界定代表性研究主要有以下两类,一类是将它定义为 “个体由于过度使用因特网而导致明显的社会、心理功能损害的一种现象”,是 “无成瘾物质作用下的上网行为冲动失控”,它类似于一种病态的赌博或物质(药物与酒精)依赖行为 (Yang,1996);另一类是从临床上将网络成瘾界定为病态性网络使用,是一种无法控制或停止使用网络的强迫性用网行为,并区分为一般的和具体的网络成瘾,主要与网络的使用和网络的内容相关 (Davis,2001)[2]。本研究主要采用Yang对网络成瘾的界定。

2 使用量表介绍

采用网络成瘾问卷 (Internet Addiction Test,简称IAT)和大学生人格问卷 (University Personality Inventory,简 称 UPI)。IAT 改 编 自Young(2004)亲子网络成瘾问卷 (Parent-Child Internet Addiction Test)。①由20个项目组成的量表,以 “从不”<0>至 “常常”<5>来评估网络使用对日常作息、家庭关系、社交生活、个人健康,以及情绪状态的影响。②最低分为0,最高分为100。分值越高,网络使用导致的问题越严重。0~49分:正常上网,尚未沉溺于此;50~79分:存在网络依赖,已经由于上网时间过多导致了一些问题,应该谨慎对待上网自身以及对家庭和其他成员带来的影响;80~100分:已经网络成瘾,必须马上正视并解决这些问题。

UPI问卷由60个项目构成,其中4个项目是测伪尺度 (lie scale),其余56个是反映学生的苦恼,焦虑,矛盾等症状项目。另有4道附加题,主要是了解被测者对自身身心健康状态的总评价以及是否接受过心理咨询的治疗,有什么咨询要求。UPI总分最高为56分,最低为0分。UPI施测者根据不同的筛选标准分为三类:第一类学生可能有较明显的心理问题,应尽快约请进行咨询;第二类学生没有严重心理卫生问题,该类学生可作为咨询机构今后关注的对象;第三类学生心理健康状况良好。

3 施测过程

采用随机抽样法,共发放问卷3 300份,大一学生2 600份,其中男生1 900人,女生700人;大二学生450份,其中男生350人,女生100人;大三学生250份,其中男生180人,女生70人。回收有效问卷3 190份,大一学生2 497份,其中男生1 876人,女生621人;大二学生393份,其中男生300人,女生93人;大三学生200份,其中男生150人,女生50人。

4 统计分析

表1 大一至大三学生IAT得分统计

由表1可知,大一、大二、大三学生的网络成瘾 (IAT得分为80~100分)比率分别为0.2%、3.3%和3%,大一与大二、大三学生的网络成瘾比率存在显著差异 (p<0.01),大一学生的网络成瘾比率明显低于大二、大三学生,大二和大三学生的网络成瘾比率不存在显著差异 (p>0.05);存在网络依赖 (IAT得分为50~79分)学生的比率分别为4.1%、10%和8%,大一与大二、大三此类学生的比率存在显著差异 (p<0.01),大一学生中网络依赖学生的比率明显低于大二大三学生,大二与大三此类学生的比率不存在显著差异(p>0.05)。

表2 大一至大三学生IAT得分与UPI得分相关情况分析表

由表2可知,大一至大三网络成瘾 (IAT得分为80~100分)学生、存在网络依赖 (IAT得分为50~79分)的学生与正常使用网络学生中UPI一类所占比率分别为61.1%、45.0%和36.1%,大一至大三网络成瘾学生与存在网络依赖学生中UPI一类所占比率不存在显著差异 (p>0.05),两个群体的心理健康状况没有明显差异;网络成瘾学生与正常使用网络学生中UPI一类所占比率存在显著差异(p<0.01),正常使用网络学生的心理健康状况明显优于网络成瘾学生;存在网络依赖学生与正常使用网络学生中UPI一类所占比率存在显著差异 (p<0.01),正常使用网络学生的心理健康状况明显优于存在网络依赖的学生。

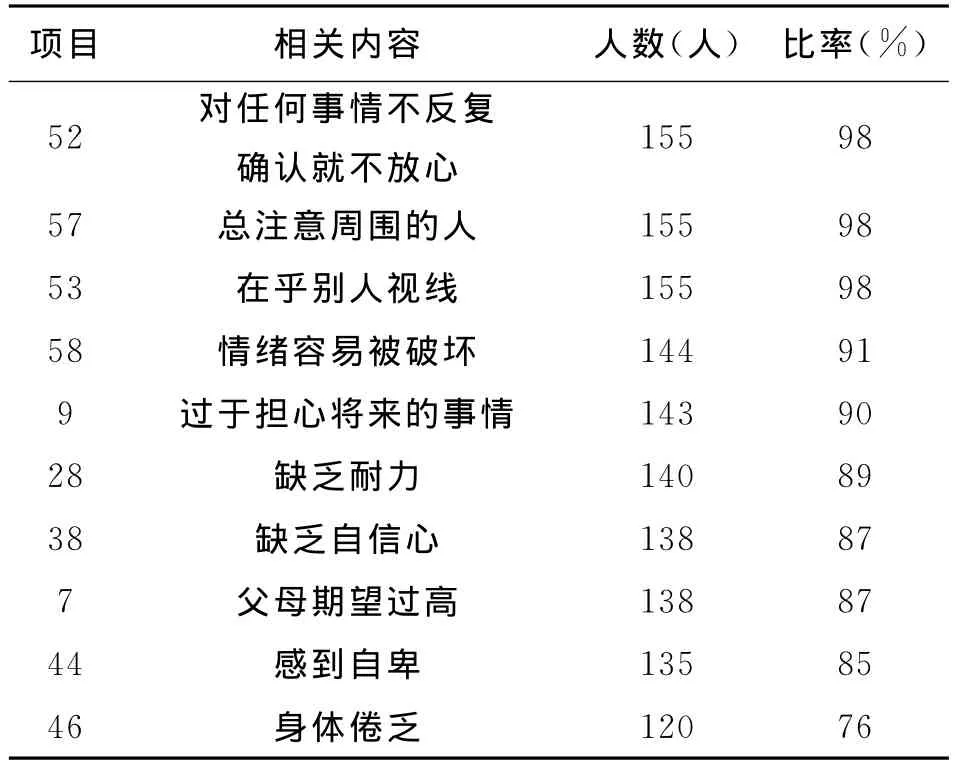

表3 IAT得分≥50的学生UPI得分率前10题统计

从表3可知,网络成瘾学生和存在网络依赖学生在UPI测验中反应出来的主要问题是人际敏感性高 (“总注意周围的人”、“在乎别人的视线”),自我管理和控制能力较差 (“情绪容易被破坏”、“缺乏耐力”),自我效能感和自我认同感低 (“对任何事情不反复确认就不放心”、“缺乏自信心”、“过于担心将来的事情”、“感到自卑”),亲子关系问题“(父母期望过高”)和身体倦乏等生理不适。

表4 IAT得分≥50的学生UPI重点项选择情况

由表4可知,与正常网络使用者相比,网络成瘾学生和存在网络依赖学生在抑郁和家庭关系上存在较为严重的问题。

5 心理健康教育对策探讨

5.1 以积极心理学理念为指导开展心理健康宣传教育活动

测验结果反应出容易网络成瘾的学生存在较大程度的兴趣缺失,意向薄弱等问题,同时在处理人际关系方面存在困扰。以预防疾病为导向的心理健康教育很难解决这些问题,因此,必需以积极心理学理念为指导,激发学生内在的热情和动力,同时,辅以各种行为养成训练,内外共修,以达到转化的效果。为此,应研讨相应对策,确立积极的心理健康教育目标和教育方式。学校心理健康教育指导中心可通过团体心理辅导、认知改变或者行为疗法等,降低网络成瘾者及网络依赖者的抑郁、焦虑和孤独水平,增强他们的自我控制能力。

5.2 注重新生入学教育和学涯规划指导

调查显示大一学生的网络成瘾比率明显低于大二、大三学生,可见大一是预防学生网络成瘾的关键期。从高中到大学,学生面临着环境、发展任务的巨大改变及自身角色的全面调整,而传统的教育并未给他们提供准备,因此,很多新生进入大学后出现茫然、焦虑不安的状态。在这个阶段,及时进行新生适应性教育,让学生做好投入新的学习生活环境的心理、知识和技能准备,同时,对新生进行人生观和学习目的教育,开展学涯规划指导,帮助他们尽快适应新环境、确立新目标,培养和激发他们的学习动机是至关重要的[3]。

5.3 提升高职生的自我效能感和自我认同感

自我效能感是指个体对自己能否成功进行某一成就行为的主观判断,是影响个体自我调控的关键变量。班杜拉认为自我效能具有决定人们对活动的选择及对该活动的坚持性,影响人们在困难面前的态度及行为的习得,进而影响活动时的情绪。以往的研究和本次调查均显示高职院校大学生网络成瘾与低自我效能感存在正相关,对自身能力的否定和失控感可能导致学生采取逃避的态度,在网络世界中寻找成就感[4]。引导学生认识自我、发挥潜能,增加对学习生活的控制感,有助于减轻学生对网络的依赖。

5.4 增强高职生的社会支持系统

本次调查结果和以往的研究均表明,社会支持较低是网络成瘾的原因之一,缺少社会支持易于形成焦虑、抑郁、孤独等人格特征,这可能是社会支持低者网络成瘾发生率高的另一原因[5]。首先,家庭支持系统是大学生社会支持系统最重要的组成部分,大学生同父母的关系是 “人际交往的第一关系”,网络成瘾大学生父母对孩子的内心缺少情感关怀和理解,过分关注孩子的外部成就,对孩子寄予很高的期望,这种高期望给大学生带来的压力很大,有不少大学生是为家长而学习,其学习目的不明确,容易产生厌学情绪和对学业的抗拒、逃避心理。为此,学校应鼓励和帮助学生加强与家长的沟通,同时,学校也可通过座谈、发放资料、利用QQ和微博等新媒体,加强与家长的联系,家校联合共同为学生的成长成才服务。其次,学校要建立有效的校内支持网络,发挥老师和同伴的社会支持作用。向全校师生普及心理健康知识并对其进行基本的助人技能培训,引导他们对网络成瘾等特殊学生群体进行及时的关注和帮扶,避免其边缘化。最后,要加强宣传教育,引导大学生积极主动寻求社会支持。转变 “弱者才会寻求帮助”的错误观念,并为学生提供寻求社会支持的有效途径。

5.5 提高大学生的人际交往能力

良好的人际交往可以起到稳定情绪、平衡心理的作用,本次研究表明网络成瘾及存在网络依赖的学生人际敏感度高,非常关注别人对自己的评价,情绪也容易受影响,在人际交往上存在很大困扰。为此,学校可以提供有针对性的心理健康教育和训练,帮助学生了解人际交往的心理,掌握人际交往技巧。有关研究和实践均表明,开展以人际交往为主题的团体辅导和心理沙龙等活动,对提高大学生人际交往能力有明显的效果[6]。学生在团体中,不仅得到认知转变和行为方面的训练,还可以通过观察学习、互相提供支持等增强和巩固训练效果。

[1]张芝.不同成瘾状态大学生网络使用者的认知心理特征研究[D].杭州:浙江大学,2008.

[2]王克勤.大学生网络行为偏好与人格特征的关系及教育引导对策[D].南昌:南昌大学,2008.

[3]苏兴.用职业生涯规划破解大学生网络成瘾刍议[J].中国石油大学胜利学院学报,2010,24(3):74-75.

[4]邹路琦,陈鹏.大学生一般自我效能感与网络成瘾的相关研究[J].中国高等医学教育,2011,(3):30-31.

[5]陈新,李凤华,龙理良,等.社会支持与网络成瘾关系的队列研究[J].中国心理卫生杂志,2007,21(4):240-243.

[6]白羽,樊富珉.团体辅导对网络依赖大学生的干预效果[J].中国心理卫生杂志,2007,21(4):247-250.