选本与现当代小说经典的建构

王 蕾

(武汉大学 文学院, 湖北 武汉 430072)

一、选本与经典建构的关系

经典,顾名思义,就是历经时间淘洗,被广大读者所接受和认可的优秀作品。经典的建构一直是文学界关注的热点。童庆炳认为“文学经典建构的因素是多种多样的,起码要有如下几个要素:(1)文学作品的艺术价值;(2)文学作品的可阐释空间;(3)特定时期读者的期待视野;(4)发现人;(5)意识形态和文化权利变动;(6)文学理论和批评的观念。”[1]87这些共同构成了经典形成的基础和条件。而如何将文学经典的上述特性凸显出来,笔者认为选本是一种尤为重要的手段。

选本,作为一种暗含批评意识和选择意识的重要的文学活动,不仅关涉到文本的保存和传播,同时在很大意义上对文学作品的经典与否进行了价值评估。凭借其选择、批评和传播功能及其自身的某些质数,选本强有力地参与到文学教育、文化建设乃至文学史的运作之中。很多时候,选本在出版商、选家、批评家与读者之间形成一个复杂的关联,借由选家、批评家的选择和评判,给读者指明阅读的范本。不仅如此,在意识形态领域,选本作为话语权威的特定表现,对作品的入选、排序、解读都有严格的标准,也使得选本的效力远远高于一般文本。吴义勤先生在论及文学选本活动时就曾指出,“它们从不同的角度提供了一个年度内的中国中短篇小说被‘经典化’的机会。”[2]52-53因此可以说,“经典相关于选本,选本活动本身即是一个经典化,去经典化与再经典化的过程”[3]90。

具体而言,在现当代小说史上,选本在确立小说的价值、地位等方面都表现出了重要的导向作用。尤其在面对小说的文本内容和审美趣味的优劣评判时,选本充当了举荐经典的重要工具。时至今日,选本的编选、出版已然成为文化人研究小说的重要参照。它通过“副文本+作品选”的方式,界定出了现当代文学史上小说经典的评判依据,并借由相关的经典化策略,完成了对现当代小说经典的建构。从某种意义上来说,正是借由选本对文学作品的筛选、排列、传播和推广,才使得某些文本在经历时间的淘洗之后,依然能被读者熟知,从而成为耳熟能详的经典之作。

二、选本作用下小说经典的生成

“文集日兴,散无统纪,于是总集作焉:一则网罗放佚,使零章残什,竝有所归:一则删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出。”保存和取精是选本最主要的两大功能[4]5080。小说选本的出版,一方面为小说的合法性确立创造了条件,使得众多散佚的小说得以流传,另一方面又通过自身的筛选功能,在一定程度上决定着作家和作品在文学史上的地位。鲁迅在《选本》中提到:“评选的本子,影响于后来的文章的力量是不小的,恐怕还远在名家的专集之上,我想,这许是研究中国文学史的人们也该留意的罢。”[5]115鲁迅之语道出了选本在文学作品的价值估定和经典塑造中的作用。

在选本出现之前,小说往往大多登载在报刊杂志上,如《新青年》《人世间》《小说月报》等,影响力甚微,小说选本的出现极大地解决了这一难题。小说被汇编成册,并加以排列、组合和评点,成为评论家和编辑者为小说质量把关的最佳机制。小说选本规避了小说刊物质量参差不齐和传播力有限的弊端,将各处散落的优秀小说聚集,有力地显示了选本对小说经典的控制和支配,也直接扩大了入选小说在文坛的影响。

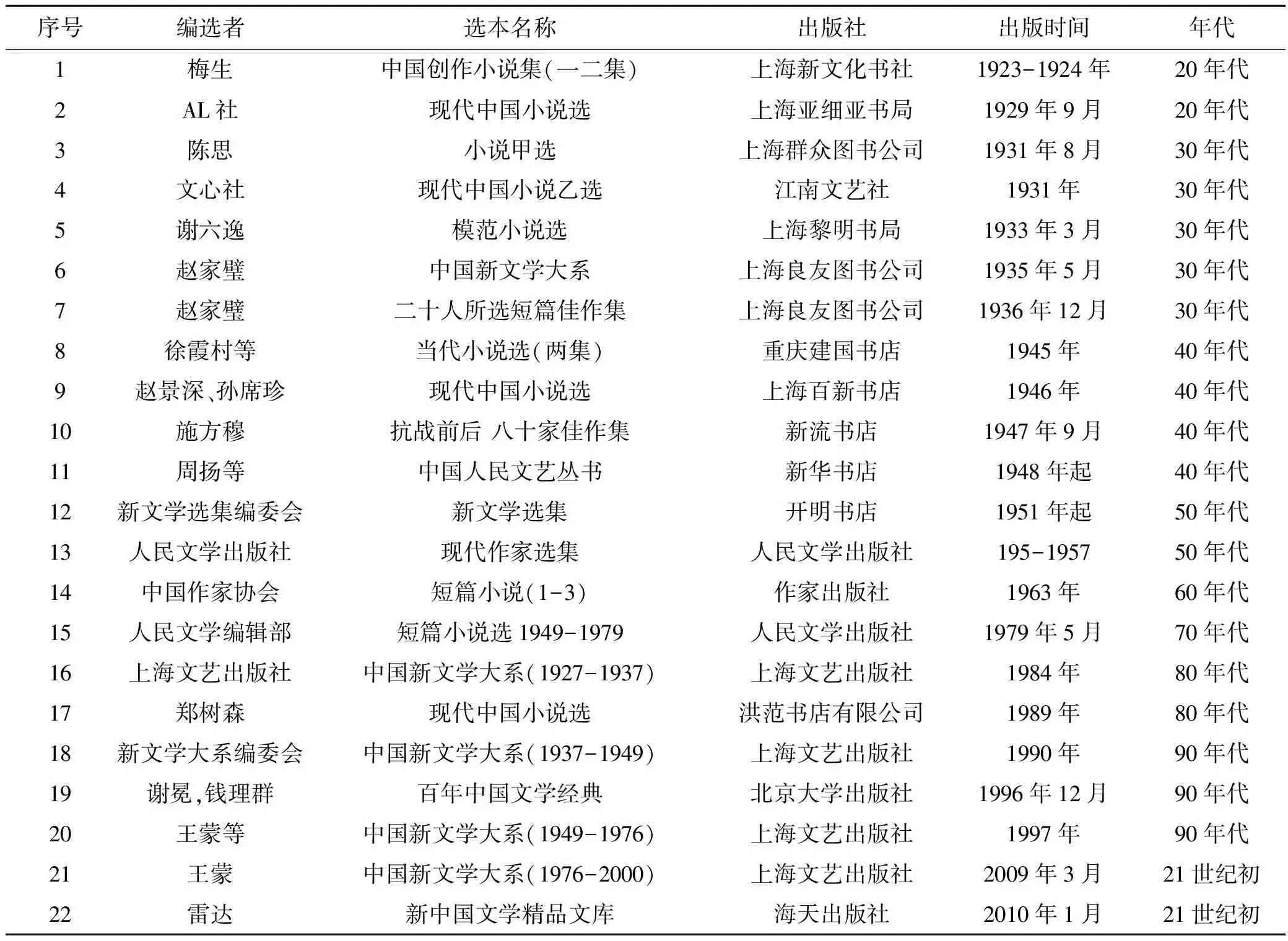

翻阅上世纪20年代至今涌现在现当代小说史上的小说选本,笔者发现两类选本对小说经典的影响力不容忽视。一类是名家选本,一类是大型丛书。在整合整个现当代小说选本的基础上,笔者精拣出了22部具有代表性的选本,以此来解析选本在经典生成中的作用。这22种选本横跨现当代,见表1。

表1 22部代表性小说选本

其中现代11部,当代11部。经统计:这些小说选本共选取了小说2515篇,有89篇入选3次及以上,占3.54%。其中《过去》《莎菲女士的日记》两篇小说以入选7次排在第一,《阿Q正传》《潘先生在难中》两篇小说以入选6次排在第二,《狂人日记》《祝福》《春风沉醉的晚上》《故乡》《别》等9篇小说以入选5次排在第三,排在第四的是《为奴隶的母亲》《华威先生》《竹林的故事》等25篇,它们入选了4次,余下的51篇,诸如《荷花淀》《小二黑结婚》《骆驼祥子》则入选了3次。入选的频率,作为小说经典性的量化参照,从侧面反映出,选本之“选”,对于经典建构的重要性。而与此相关的,在编选过程中,所涉及到的选择标准、编选策略、选家声望,也同样在不同程度上影响着小说的接受。

作为文学接受的载体和小说传播的途径,小说选本不仅具象地呈现了小说和小说家的次序,还慎重地对小说的价值进行了掂量,“并通过这些具体的‘选’的行为向读者提供其特有的解读作品的方式,使读者和作者在选本中按照选者所划定的轨道相遇、撞合,在选者的‘指挥’下,完成从作者到读者的文学传播与文学接受的过程。所以选者的‘指挥’,以及选者如何‘指挥’,就是实现读者接受的关键。”[6]730年代的小说选本,比较注重作家的阶级性,小说的战斗性和革命性是选家考虑的首要因素。众多选家把选择的焦点放在革命小说上。陈思的《小说甲选》收录鲁迅、郭沫若、茅盾、叶绍钧等人的小说,不管是《潘先生在难中》《为奴隶的母亲》,还是《炼狱》《十字架》都具有非常浓厚的左翼风格。同样地,在《模范小说集》《现代中国小说乙选》《中国新文学大系》等选本中,选家们也延续了相似的选择标准。鲁迅在编选《新文学大系·小说二集》时,对于自己的小说,他谈到:“从一九一八年五月起,《狂人日记》《孔乙己》《药》等,陆续的出现了,算是显示了‘文学革命’的实绩”[7]1。仔细审视其小说,不难发现,选入的《狂人日记》《药》《肥皂》《离婚》都属于战斗性很强的匕首投枪式的作品。而到了新世纪,随着选择标准的变化,入选各选本的小说也发生了相应的变化。当历史原则和好小说主义并重的选择标准越来越成为广大选家编选的依据,一些在历史上存在争议,同时又兼具良好艺术价值的小说便得以被重新挖掘,成为新的经典,《金锁记》《边城》《废都》……就是在这样的契机下,被人们所熟知的。可见,通过小说选本,选家以一种特定的审美准则,对作品进行审视,为树立现当代小说的文学规范和精神尺度做出了经典化的尝试。

在编选策略上,选家也秉持宁缺毋滥、去粗取精的准则,选择性地对作品进行取舍和慎重排位,为小说进入经典文学评价系统,做出了努力。其对于小说的经典塑造主要通过以下方式完成:一是直接为选本冠上“精选”、“经典”、“模范”之名。如《模范小说选》《百年中国文学经典》《新中国文学精品文库》等小说选本,即是以推出名家经典的方式,为选本披上了权威的外衣。经由选本经典化的命名策略,一部分小说突显出来,获得了范围内的知名度。二是对某些小说进行重点推荐和优先排序,突出它们的优越性,以期获得读者的关注。纵观笔者所列举的这些选本,尽管各选本所推荐的小说名单各不相同,但鲁迅、茅盾等的小说,总是出现频率最高,排在最前的,它们以醒目的位置率先进入读者视野,确立了在读者心目中的经典地位。此外,在现当代小说经典的确立过程中,选家的声望也影响着读者的选择。很多时候,“读者想从一个有名的选家,窥见许多有名作家的作品。”[5]114对他们而言,选家往往是一部选本优秀程度的保障。选家不同于一般读者,他们大多是知识分子,有些甚至是现当代小说研究领域的专家,谢冕、钱理群、雷达等人,不仅在高校教授现当代文学,还参与文学史的编写,其在编选过程中对某些小说的推选,无疑为其进入经典行列提供了便利。

如果说选本之选是一部小说经典性确立的开始,那么围绕小说选本的一系列批评则全方位奠定了小说的经典地位。“所谓选本批评, 就是批评家以一定的文学批评观念为标准,在一定范围内的作家作品中挑选出多种体裁或一种体裁的作品, 按照一定的体例编成选本, 以选寓评或选中兼评的文学批评样式。”[8]31在小说成为文学经典之前,选本批评是一个尤为重要的环节。作为一种有目的、有针对性的文学实践,选本对小说的选择和评说,对小说的创作有一种导向和示范的效果。相较于传统批评通过文字表达对小说内容和形式的赞赏,选本批评则是将批评言语隐含在诸多细节之中。譬如副文本。副文本作为正文本的辅助文本,对正文本有着补充、说明的作用。关于副文本的多重价值,金宏宇教授在《中国现代文学的副文本》中有详细的说明。他认为副文本是文本经典化的重要推手,它在内外两个层面都参与了文本的经典建构。副文本的各要素,包括封面、引语、序跋、凡例等,都参与了文本的经典化历程。他提到“所有与正文本一同诞生并作为文本构成的副文本,在作品的原创阶段都已进行着某种经典化的工作,最典型的是扉页引语或题下引语。”[9]177在笔者列举的小说选本中,《新中国文学精品文库》封底印有:“大浪淘沙,筛选六十年浩瀚文字,品读名作,沉思几代人理想激情” ;《百年中国文学经典》在扉页题有:“即将画上句号的古典文学……一边是夕阳的灿烂,一边是初月的清辉。生逢此时的中国人,终于窥见了这百年不遇的胜景,这一切,如今都蕴积在这一套《百年中国文学经典》中了。” 两则引语将文本的内容和优越性道出,与正文本形成里外互文,大大扩展了小说的经典品性。不仅如此,“权威者在经典化过程中的外在干预则体现在序跋中。无论是正文本原初的序跋,还是后加的序跋都会促进正文本的经典化。”[9]180在中国现当代小说史上,有序跋的选本数量不在少数。序跋作为入选小说整体情况的文字说明,“它不论对选本自身、选本的读者还是研究者来说都具有举足轻重的意义。”[6]312不管是自序还是他序,选家都将其对选本的意见包孕其中。选家在自序中或回顾小说的历史,对小说进行一个总结,或点明自己编选的原因、目的及希望达到的效果。这些都不免会牵扯出对小说的具体评价。郑树森在《现代中国小说选》的自序中,就曾对张爱玲、钱钟书等人的作品大加赞赏,这在一定程度上确立了其小说在现当代小说史上的模范地位。而采用他序的选本,则由于作序者身份的特殊性,而拥有了更广泛的读者群。大体而言,他序的序作者大多为有威望的学者,他们德高望重,在文坛上有着崇高的地位。凭借作序者的影响力,选本乃至小说作品自然更受重视。况且在众多选本序跋中,不乏质量颇佳的序言,此类序言由于对小说的评价颇为精准,有些甚至在不断的文学实践中,被奉为圭臬。《新文学大系》的导言就是其中一例,尤其是鲁迅的导言,学者们普遍认为它“基本完成了对中国现当代文学在第一个十年除了文学研究会和创造社之外的小说创作的文学史定位”[10]104。其秉持的文学标准、批判视角及其对小说风格的厘清,不仅在当时对所提及的小说产生了重大影响,也一直影响着今天文学史对中国现当代小说的评价。而除却散见在副文本中的批评,围绕小说选本所诞生的一系列批评文章,在评论小说选本的内容和优劣时,也在不断深化小说的经典意义。批评家们从批评话语系统的各个角度对选本乃至小说进行干预,为经典的审定提供了依据。香港小说家及小说地位的增强,就与针对香港小说选集的一系列批评分不开。福建人民出版社的《香港小说选》出版后,引起了各地学者的热烈讨论。东瑞在《对<香港小说选>的看法》中对该选集进行了批评,认为它既没有代表性,又有很多地方编排不恰当。苏叔阳在《沙漠中的开拓者——读<香港小说选>》中也认为“这部小说选,尽管选取了相当数量的作品,反映了相当广阔的香港社会生活,但总给人以一种不够全面的感觉。”[11]32但他同时认为阮朗的《但德尔斯的一家》,舒巷城的《秋千》,刘以鬯的《链》是难得的好作品。尤其对刘以鬯的《链》大加赞扬。这为香港作家的优秀小说进入经典行列打下基础。选本批评与经典建构的共生互动,无疑开启了一个学术发展的新里程。

在小说经典建构的过程中,选本与国家意识形态的复杂关系也在文本的经典化过程中扮演着重要的角色。阿诺德·克拉普特认为:“经典, 一如所有的文化产物, 从不是一种对被认为或据称是最好的作品的单纯选择;更确切地说, 它是那些看上去能最好地传达与维系占主导地位的社会秩序的特定的语言产品的体制化”[12]276。可以说,经典从一开始就与政治密切相联。建国后,尤其是50~70年代,选本的出版处在一种多维力量的交织之中。一方面,经典为意识形态服务,入选小说选本的首要条件是作家的政治身份,另一方面,经典的生产又必须体现本时期文艺政策的精髓。当文学生产的各项制度,尤其是学术机构和报刊杂志等传媒机制被纳入国家监控,确立文学经典本身便成了一项政治活动。“在50~70年代,经典(当然不限于文学方面)的确定,被看作是否危及现存文化体制和政治体制的严重问题,所以,确立的权力被牢固地控制。”[13]234这一时期,选本的编选、出版成了高度政治化的行为,不仅有专门的评审委员会和审定机构,还必须接受国家文艺政策的考量。整个十七年,选本发表的契机都在于其迎合政治,响应国家政策的价值取向。各地出版的选本,《短篇小说(1-3)》《短篇小说1949-1979》选编的标准都与党中央保持着高度的一致。换言之,选本的出版,不在于向公众提供一个文学作品讨论的平台,而在于配合党中央在政治和思想上的政策。40年代末50年代初出版的三部大型丛书——《中国人民文艺丛书》《新文学选集》《现代作家选集》,就是政治干预文学的典型。作家能否进入大众传播空间,小说能否流传,都必须得经过国家制度和机构的筛选。国家不仅对作家的身份有着严格的要求(据统计,左翼作家占了近三分之二),还对入选作品的思想内容有着明确的规定。选家周扬等切实贯彻了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》所确定的文艺方针,在编选标准、作家体例和篇幅大小上都做了严格的安排。周扬深谙新文学作品的阐释与重构对新经典秩序建构的作用,因此他强调:“我们必须批判地、创造性地继承‘五四’的遗产。我们应当首先整理和研究鲁迅的著作,它们是‘五四’遗产中最光辉、最重要、最有价值的部分。” 于是在小说编选上,鲁迅、茅盾、郭沫若等人小说选集无论是在出版时间上还是在数量上,都取得了优先的地位,而其他大量的现代作家则因政治的原因(如沈从文,之前一直不允许出版选集,直到1957年,政治态度转变后才被允许出版)被排斥在“公共阅读”之外。同时,周扬等还根据丛书的编选情况发文,竭力对大众的阅读习惯和作家作品的既定印象进行矫正,重新确定了文学经典的秩序。从某种意义上而言,这一时期的文学选本肩负着统治者重新确立新中国文学新秩序的重任。意识形态对文学创作与出版的掌控,极大地增加了小说入选的难度,同时也在一定程度上获取了批评的权威,增加了入选小说的“经典化”几率。 通过这样的方式,国家完成了对不同作家的不同小说作品的价值定位。

然而,文本“经典化”毕竟是一个共时和历时共存的动态过程,虽然在政治权力的作用下,选本及其入选小说作为统治者控制文学的重要举措,在共时性的层面上得到了大众的认可,但要使小说作为历史性的存在名扬后世,则必须通过读者的接受才能完成。在这个历时性的过程中,一大批供大学汉语言文学专业学生学习的文学史教材和作品选以及中小学语文教科书发挥了重要作用。我们都知道,“一个时期文学经典的秩序, 最终需要在文学教育和文学史撰写中加以体现和‘固化’, 以实现其‘合法性’, 并在教育过程中普及和推广。”[14]35只有经过教育活动 ,文本才能真正成为经典。60年代的《创业史》入选《中国当代文学史稿》,并作为仅有的两部长篇小说被重点推荐,这使它在新中国成立的第一个十年的地位无人可及。而相应地,作为配套教材,文学史作品选也至少从三个方面推动了入选小说的经典化。其一,文学史作品选作为文学教学的内容之一,具有以选证史的作用。它将文学史教材中的对文学发展变化的抽象化描述变成具象的作品,不仅加深了学生对文学史教材的理解,同时,也加强了学生对入选作品的认知。在这一双向互动的过程中,文学史教材以自身的权威性带动了其配套作品选的经典性。其二,文学史教材将对大师的排列和经典的选择,投射到了文学史作品选中,无形之间已划好优劣。其三,文学史作品选与文学史教材结合,它以文学史教材的标准来挑选作品,相比普通选本,尤为注意作品的规范性。从这一层面上来说,文学史作品选其内在本身就暗含着一种经典化意识。不同于文学史教材和文学史作品选的文史交错,中小学语文教科书则由于立志于培养学生文学素养,启蒙学生思想,在学生层中具有颇高的权威性。入选作品大多为脍炙人口的传世佳作。一般说来,经典的小说不一定能入选中小学教材,但一旦有幸被中小学教科书选中,就意味着该小说的经典身份的确立。

文学经典的形成往往是多方面因素共同作用的结果,小说选本是历史选择的结果,同时又是选家价值取向和审美标准的外化。大量的史实告诉我们,文学经典的诞生是文学体制下选本内外因素共同运作的结果。选本作为小说经典化的重要力量,紧密地切入到中国现当代文学秩序和经典建构的过程之中, 无愧为推动现当代小说经典化的重要媒介。

三、余论:选本对小说经典建构的影响及小说经典化的意义

在现当代文学的视域里,小说经典的形成与选本活动构成双向互动的关系。在选择、生成和确定经典文本的过程中,经过选本的批评和传播,逐步建构起了现当代小说的经典序列。

那么,除了选本的选择、批评功能,以及它与政治权力和文学教育的密切关联能够推动小说经典建构的进程外,选本还在哪些方面对小说的经典化产生了影响呢?在笔者看来,最显著的影响便是,选本廓清了小说经典的时代界限。经典的基本特征主要表现为文本在不同的时代、不同的地域能得到不同的读者的认可。毕竟经典不是一时兴起,我们不能说某作品在这个时代是经典,因此它永远是经典。倘若一部作品只是在一个时代获得认同,那么它的经典性必然是可疑的。选本活动作为一种整合性的动态系统,它随时代变动而变动。它“不仅要建立在传统文本、已有文本之存在、构成及其秩序的基础上, 而且还要基于选本主体及其时代的基本文学观念与文化观念, 重新筛选文本, 打破此前已有的经典文本秩序, 删削并重释文本。”[3]91这即是说, 选本始终在时代的变迁中不断地打破经典和重构经典,使得真正优秀的小说能够穿越时代的长廊,并脱颖而出,并散发出持久不断的魅力。

而倘若从接受美学的角度来讲,“文学作品的历史性取决于读者的理解,因此,读者的理解是作品历史性存在的关键。”[15]287,小说选本独特的传播机制和广阔的读者群,无疑让这种存在更加具体。新文化运动以来,伴随着出版行业的兴盛,小说散见于各类报刊杂志的局面有所改善,传统小说狭小的传播空间被逐渐打破,由选本带来的巨大的市场潜力带动了小说的流动。众多选家立志于将小说推向民间,纷纷将平民意识和大众要求纳入选本的编选原则,在作家与读者之间形成一种内在交流,在为读者提供阅读资源的同时,也依托于读者,为小说获取生存空间和经典地位奠定了基础。

此外,对于一些颇具争议性的选本,在文学界也掀起了经典性讨论的热潮。新世纪初出版的“世纪文学60家”书系,由于编选策略的双向性,即通过网络投票,将专家和读者的意见同时参考,在作家和作品的入选上出现了分歧。王朔、三毛、顾城等人的作品,由于读者的首肯,进入了60家行列,此举引起了研究者的极大关注。这在一定程度上促使人们反思经典。

但不管是正面的激励,还是反向的刺激,选本都成功促进了现当代小说的经典建构,其对于文学界的意义是重大的。尤其是在市场化的今天,小说出版业日益兴盛,小说作品层出不穷,而个人的精力又相当有限,通过阅读经典的小说选本,不仅经济省时,同时又能减少读者在选择时的盲目和焦虑,使其能在短时间内获取最优秀的精神资源。而从宏观的角度着眼,小说经典的建构,也给整个文学界带来了福音,为学者们进行新世纪文学和文化研究提供了最佳范本。它们甚至还直接参与到对社会政治和文学秩序的建构中,促使人们对文学、社会进行思考,从而有力地加快了新时期中国的精神文明建设的进程。

参考文献:

[1] 童庆炳.文学经典建构的内部要素[J].天津社会科学,2005(3).

[2] 吴义勤.“排行榜”是中国小说“经典化”的重要途径——序《2007中国小说排行榜》[J].天津师范大学学报:社会科学版,2008(5).

[3] 杨春忠.选本活动论题的张力及其研究[J].聊城大学学报:社会科学版,2008(1).

[4] 纪昀四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000.

[5] 鲁 迅.集外集[M].上海:上海文艺出版社,1991.

[6] 邹云湖.中国选本批评[M].上海:上海三联书店,2002.

[7] 鲁 迅.中国新文学大系·小说二集[M].上海:上海良友图书印刷公司,1935.

[8] 方志红.选本批评:中国文学理论批评方法之一[J].绵阳师范学院学报,2008(12).

[9] 金宏宇.中国现代文学的副文本[J].中国社会科学,2012(6).

[10] 曹万生,徐玉兰.鲁迅《中国新文学大系·小说二集·导言》的经典化意义和偏至[J].四川师范大学学报:社会科学版,2013(2).

[11] 苏叔阳.沙漠中的开拓者——读《香港小说选》[J].读书,1981(10).

[12] 乐黛云,陈 钰.北美中国古典文学研究名家十年文选[M].南京:江苏人民出版社,1996.

[13] 洪子诚.问题与方法[M].北京:三联书店,2004.

[14] 洪子诚.中国当代的“文学经典”问题[J].中国比较文学,2003(3).

[15] 朱立元.当代西方文艺理论(增补版)[M].第2版.上海:华东师范大学出版社,2005.

——现代新诗选本研究综述