高地应力软岩隧道施工工法数值分析与研究

,,

(三峡大学 土木与建筑学院,湖北 宜昌 443002)

随着隧道工程得到越来越广泛的应用,修建穿越高地应力且地质环境恶劣的软弱围岩区的长大隧道工程不可避免[1]。在高地应力区修建的地下工程,最大的难题就是软岩大变形的控制问题[2]。高地应力软岩隧道施工时,围岩易发生大变形,而施工工法的选择是控制围岩变形的重要影响因素[3]。工程实践表明,施工工法选择不当极易导致围岩大变形的发生,甚至可能造成重大安全事故,造成巨额财产损失和人员伤亡。在高地应力软岩地质条件下选择合适的施工工法是极其重要的,本文以宜巴高速公路峡口隧道为工程实例,对高地应力软岩隧道典型断面建立数值分析模型,分别采用环形开挖留核心土法、三台阶法、双侧壁导洞法和CRD法进行数值模拟与研究,并将计算结果与现场监测数据进行验证分析,其结果对现场设计、施工具有积极指导作用,为我国该类隧道工程建设进行了有益的探索。

1 工程概况

宜巴高速公路峡口隧道位于兴山县峡口镇境内,穿越一座呈南北走向的山岭;隧道采用分幅式,其左幅长6 456.0 m,右幅长6 487.0 m;隧道最大埋深约1 478 m,属深埋特长隧道。

图1 掌子面揭露围岩节理、裂隙发育情况

由于隧道设计Ⅳ类围岩采用环形开挖留核心土法施工,隧道开挖后,进口段围岩变形强烈,通过监测数据显示局部最大拱顶下沉量累计达到了64 cm,两侧拱腰收敛变形达20 cm,部分断面已发生侵限现象。初衬裂缝首先自拱脚部位产生,初期为羽状剪裂纹,随后向拱顶发展,最后形成贯穿裂缝,裂缝宽度达1~2 cm,钢架现扭曲变形成S状或麻花状,对隧洞安全十分不利。最后峡口隧道右线掌子面暂停施工,对YK105+076至YK105+137段初期支护进行拆换钢架处理。

2 隧道施工工法

高地应力软岩隧道自稳能力差、时间较短,支护体系不能尽快形成封闭环,隧道易失稳坍塌,需采用更加有利于围岩稳定的施工工法。目前国内外高地应力软弱围岩隧道施工中主要采用的工法有:环形开挖留核心土法、三台阶法、双侧壁导洞法和CRD法等[4]。

2.1 环形开挖留核心土法

环形开挖留核心土法在稳定性较差的岩层中施工时,一般将隧道断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶等3部分。由上向下分部进行开挖,每层开挖面的前后距离较小而形成台阶。开挖中围岩经受多次扰动,且断面分块多,支护结构形成全断面封闭的时间长,都有可能使围岩变形增大。需结合辅助施工措施对开挖工作面及其前方岩体进行预支护或预加固。

2.2 三台阶法

三台阶法一般将隧道断面分成上、中、下台阶内外侧。其施工作业顺序为前一台阶初支完成并与下一台阶拉开一定距离后,开挖下一台阶。三台阶开挖法分块少,上、中、下台阶可同时进行施工,互不干扰,施工空间大、作业方便,施工质量能得到保证,超、欠挖量较易控制。三台阶没有侧壁导坑,不需要临时支护,省材料又省工时,具有良好的经济优势。

2.3 双侧壁导洞法

双侧壁导洞法一般将断面分成左、右侧壁导坑和中核心土上、下台阶。左、右导洞先行,中间断面紧跟其后;初期支护仰拱成环后,拆除两侧导洞临时支撑,形成全断面。双侧壁导坑法开挖断面分块多、扰动大,初次支护全断面闭合的时间长,各分块在开挖后立即各自闭合,在施工期间变形几乎不发展。双侧壁导坑法施工安全,但施作进度较慢,成本较高。

2.4 CRD法

CRD法在软弱地层的隧道施工中,将大断面隧道分成4个相对独立的小洞室分部施工。CRD工法遵循“小分部、短台阶、短循环、快封闭、勤量测、强支护”的施工原则,自上而下,分块成环,随挖随撑。待初期支护结构的拱顶沉降和收敛基本稳定后,自上而下拆除初期支护结构中的临时中隔壁墙及临时仰拱,再进行施工。CRD法对围岩沉降变形控制严格,开挖的分部各自封闭成环,封闭成环时间短,能有效控制地面沉降和岩体位移,有利于围岩稳定,保证施工安全。

3 数值计算分析

隧道Ⅳ级围岩的原设计开挖采用环形开挖留核心土法,由于出现大变形、部分断面发生侵限现象,后在高地应力软岩段改采用CRD法施工。本文针对目前高地应力软岩隧道施工常用4种工法,环形开挖留核心土法、三台阶法、双侧壁导洞法和CRD法,选择峡口隧道高地应力软岩段典型断面进行开挖模拟,分析对比研究不同工法施作后的围岩位移变化、塑性区大小和分布情况。

3.1 计算模型与边界条件

本文采用国际上通用的有限元计算程序ANSYS[5]建立有限元模型,采用岩土地下工程专用结构分析软件FLAC3D[6]进行结构计算分析。

常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司是美国车桥在亚洲独资建立的第一家制造工厂。作为世界著名的动力传动及驱动系统供应商,美国车桥拥有全球一流水平的技术和最先进的产品,包括后驱动模组、取力器、独立式前驱动桥、传动轴以及AAM专利的准双曲面齿轮。常熟美桥在中国与本地客户始终保持着愉快与紧密的合作,客户包括北京奔驰、通用、上海通用、福特和广汽集团等。

为了分析研究施工工法对隧道开挖时围岩稳定的影响,在模拟隧道开挖过程时,4种方法均采用相同模型尺寸、计算参数以及边界约束条件,区别在于所采用的施作工法不同。

在实际考虑隧道断面尺寸以及模型计算精度的要求的基础上[7],确定了以下的计算模型高、宽均取为110 m。模型底部为固定边界,模型左、右、前、后均为约束边界,垂直方向为自由边界[8]。在边界施加应力梯度来控制整个围岩的土压力分布。隧道围岩采用Mohr-Colomb屈服准则[9],计算主要模拟不同施工工法对隧洞开挖的响应,数值计算采用围岩参数见表1,支护参数见表2。

表1 围岩参数

表2 支护参数

3.2 计算结果与分析

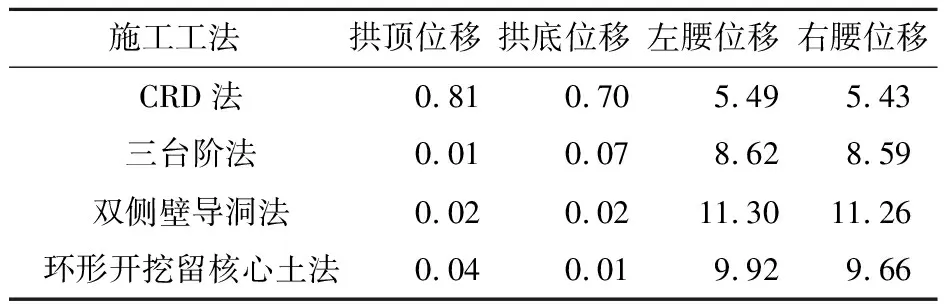

由计算结果可以分析出,4种施工工法均对围岩造成不同程度的影响,开挖完成后洞周围岩的竖向位移、水平位移都发生了相应变化,在开挖面上统计拱顶、拱底和两侧拱腰的关键点竖向位移和水平位移进行比较分析,见表3和表4。

表3 围岩隧洞关键点竖向位移计算结果

表4 围岩隧洞关键点水平位移计算结果

由表3、表4中可知,隧洞开挖时,采用不同工法开挖后围岩位移分布均发生不同程度的变化。比较表3可以看出,CRD法施作下的隧道拱顶沉降量及拱顶隆起量显然最小,三台阶法与双侧壁导洞法结果相近,环形开挖留核心土法竖向位移量最大;从表4结果得出,CRD法施作下的两侧拱腰处水平位移量同样最小,三台阶法、环形开挖留核心土法相继次之,而双侧壁导洞法两侧拱腰处水平位移量最大。综合分析竖向、水平位移可知,采用CRD法能更好地控制围岩变形量,更有利于围岩稳定。

通过数值模拟计算,采用4种施工工法时隧道施作完成围岩形成的塑性区如图2所示。

图2 围岩塑性区分布

通过对比分析图2,不难发现,隧道围岩塑性区主要分布形态比较一致,集中在隧道拱腰、拱顶及底部两侧范围的岩层内[10]。采用不同工法时围岩塑性区形状基本相同,但CRD法开挖后引起的塑性区范围明显较小,对围岩造成的影响较小,对隧洞开挖初期的稳定性非常有利,更适用于高地应力软岩大变形隧道施工。

根据隧洞开挖后围岩位移、塑性区分布对比分析可知,高地应力软岩地质条件下,围岩力学参数较低,开挖后将产生较大的位移和塑性区,通过对4种工法的综合分析得出,采用CRD法能够较好地控制围岩变形量和塑性区范围,三台阶法、双侧壁导洞法、环形开挖导洞法相继次之。

4 施工效果分析

4.1 结构应力监测

为掌握峡口隧道高地应力软岩段采用CRD法施工的效果,了解隧洞开挖后围岩的压力分布特点,以及支护结构施作后受力特点以及随时间的变化规律,研究隧洞在现有工法施作下隧道围岩、支护结构稳定性,采用TJ-29型振弦式土压力计、EJ-61型振弦式混凝土应变计、EJ-66型振弦式表面应变计等对隧道断面围岩与衬砌接触应力、钢拱架受力及二衬混凝土受力进行监测。其中图3为YK106+009监测断面的围岩与衬砌接触应力和钢拱架受力量测结果;图4为YK105+797监测断面的二衬环向、径向应力量测结果。

图3 YK106+009断面监测曲线

图4 YK105+797断面二衬应力变化曲线

从图3监测结果可知,掌子面开挖后,围岩接触应力和U型钢受力前期迅速增加,随后应力增加缓慢,进入稳定阶段。其中围岩拱顶位置接触应力最大值为146.10 kPa;U型钢受力以拱顶与两拱腰受力较大,其中拱顶最大应力为105.22 MPa,均尚处于安全范围。图4监测结果表明,二衬施作后,其径向与环向应力均稳定增加,最大径向应力与环向应力均产生在拱顶位置,其值分别为1.16,1.01 MPa。二衬监测结果表明二衬承载结构应力变化已趋于稳定。

4.2 洞周累计变形量与变形速率量测

高地应力软岩段围岩破碎,地应力高,开挖后不能自稳,采用CRD工法施作后,为了判断开挖后围岩的稳定性,施工中应用精密水准仪和铟瓦尺对部分监测断面进行观测。其中YK105+228监测断面的拱顶沉降、周边收敛累计变形量与变形速率量测结果见图5,图6。

图5 YK105+228断面拱顶累计沉降量与沉降速率

图6 YK105+228断面周边收敛量与收敛速率

图5、图6中显示监测断面拱顶累计沉降量达-57.90 mm、断面累计周边收敛42.80 mm。拱顶沉降变形较大,支护初期沉降速率较大,围岩变形发展较快;断面开挖卸荷后周边收敛速率较大,周边位移快速增长;表明由于该段隧洞围岩岩性较差,初始地应力水平高,隧洞开挖后围岩产生挤压大变形,围岩自稳能力差。伴随CRD法施作及支护措施实施。拱顶位移沉降率明显得到控制,最终下沉量不再增长,后期周边位移增长缓慢,围岩趋于稳定。

5 结 论

依据高地应力软岩隧道的4种施工工法数值计算对比结果,并结合隧道现场结构应力监测和位移量测数据进行分析与研究,得出如下结论:

(1) 对于高地应力软岩山岭隧道而言,隧道极易产生大的位移和变形。隧道开挖过程中,由高地应力的释放而产生的荷载、洞周围岩变形量等都与开挖方法关系密切。施工工法选择不当极易导致软岩大变形的发生,甚至可能造成重大安全事故。在高地应力软岩地质条件下选择合适的施工工法极其重要。

(2) 数值计算结果分析表明,采用CRD法施工能够更好地控制隧洞围岩位移变形量、塑性区分布范围,三台阶法、双侧壁导洞法、环形开挖导洞法相继次之。高地应力软岩隧道采用CRD法施作,更有利于保持围岩稳定,保证施工安全。

(3) 隧道采用CRD法施工断面监测结果显示,掌子面开挖后,围岩接触应力和U型钢受力前期迅速增加,随后应力增加缓慢,进入稳定阶段;拱顶、水平收敛累计沉降量与沉降速率量测结果最终都趋于收敛。表明峡口隧道在高地应力软岩段采用CRD法施工,能够较好地控制围岩安全与稳定,为我国类似隧道修建提供了参考与借鉴。

参考文献:

[1] 刘 高,张帆宇,李新召,等.木寨岭隧道大变形特征及机理分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(A02):5521-5526.(LIU Gao, ZHANG Fan-yu, LI Xin-zhao,etal.Research on Large Deformation of Muzhailing Tunnel and Its Mechanism[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005,24(A02):5521-5526.(in Chinese))

[2] 周乾刚,方俊波.乌鞘岭隧道岭脊段控制千枚岩大变形快速施工[J].隧道建设,2007,27(4):43-47.(ZHOU Qian-gang, FANG Jun-bo.Rapid Tunnel Construction Technology to Control Huge Deformation of Phyllite Ground: Case Study on Ridge Section of Wushaoling Tunnel[J].Tunnel Construction, 2007,27(4): 43-47.(in Chinese))

[3] 邹 翀,张民庆,李沿宗,等.高地应力软岩隧道施工变形控制方法试验研究[J].隧道建设,2012,32(1):5-10.(ZOU Chong, ZHANG Min-qing, LI Yan-zong,etal.Trial Research on Deformation Control during Tunneling in Soft Ground with High Geo-stress[J].Tunnel Construction, 2012,32(1): 5-10.(in Chinese))

[4] 朱汉华,尚岳全,杨建辉,等.公路隧道设计与施工新法及其应用[M].北京:人民交通出版社,2002:198-204.(ZHU Han-hua, SHANG Yue-quan, YANG Jian-hui,etal.New Methods in Design and Construction of Tunnel and Their Application[M].Beijing: China Communications Press, 2002:198-204.(in Chinese))

[5] 李 权.ANSYS在土木工程中的应用[M].北京:人民邮电出版社,2005.(LI Quan.ANSYS in Civil Engineering[M].Beijing: Posts & Telecom Press, 2005.(in Chinese))

[6] 刘 波,韩彦辉.FLAC原理、实例与应用指南[M].北京:人民交通出版社,2005.(LIU Bo, HAN Yan-hui.FLAC: Theory, Example and Application[M].Beijing: China Communications Press,2005.(in Chinese))

[7] 马万权,程崇国,张鹏勇.阳宗隧道试验段动态开挖过程的数值模拟[J].地下空间,2003,23(3):256-259.(MA Wan-quan, CHENG Chong-guo, ZHANG Peng-yong.Numerical Simulation of Dynamic Emulation on Construction Process in Yangzong Highway Tunnel[J].Underground Space, 2003,23(3):256-259.(in Chinese))

[8] 夏永旭,王永东.隧道结构力学计算[M].北京:人民交通出版社,2004.(XIA Yong-xu, WANG Yong-dong.Mechanical Calculation of Tunnel Structure[M].Beijing: China Communications Press,2004.(in Chinese))

[9] 张延新,蔡美峰,乔 兰,等.高速公路隧道开挖与支护力学行为研究[J].岩石力学与工程学报,2006,25(6):1285-1289.(ZHANG Yan-xin, CAI Mei-feng, QIAO Lan,etal.Study on Mechanical Response to Excavation and Support of Expressway Tunnel[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006,25(6): 1285-1289.(in Chinese))

[10] 朱赞成,华 渊,连俊英,等.软岩隧道变形数值模拟与实测研究[J].铁道建筑, 2004, (11):34-36.(ZHU Zan-cheng, HUA Yuan, LIAN Jun-ying,etal.Numerical Simulation and Experimental Study on the Deformation of Soft Rock Tunnel[J].Railway Engineering, 2004, (11): 34-36.(in Chinese))